16度的气温,见孩子们的脚上都穿着塑料拖鞋,问他们冷不冷,都说不冷,广东人不怕着凉的这种精神,虽然是家常事,可每次见了,还是忍不住的担心。

或许是见惯了游客的原因吧,孩子们不喜欢拍照,见LG举起相机,就别过身去,那一张张可爱的小脸蛋,只能凭脑力留在记忆里了。

跟着孩子们走上了迎亲桥,亲,咱的苏家围浏览活动,这就正式开始了,come on!

迎亲桥跨过东江水,因为雨水的注入,此时的东江水是浑浊的。两岸植有竹,高大、青翠、茂盛,俨然还是盛夏的作派。南国少有春夏秋冬的概念,四季都以绿色主打,该黄的时候不黄,该红的时候不红,该白的时候也不白。

所以,我羡慕拥有四季的你。

雨,适时地停了下来,人品真的爆发了。

迎接我们的,除了可爱的孩子,就是鸡了。它们是自由的、丰膄的、愉悦的、光鲜的,它们占据着任何一处风光点,旁若无人地散步、觅食、梳理,成就了独一无二的、不可复制的风景。

苏家围的一个个瞬间,凝固成了一幅幅画卷,至于美不美,当由每个人自己来判断。

这是一家与性别有关的展览馆,门前悬挂的灯笼是新的,印在墙上的字迹是新是旧,则不是我的眼力所能分辨的。

客家人讲究男尊女卑,若是女人犯了不可饶恕的错,会被塞进猪笼里沉江,所以说那顶花轿是沉重的,压得女人呼吸不得。

村里的一切,很农村,很自然,也很真实,它们就这样自然而然的走进了我的镜头。

这个位置可说是苏家围的经典代表了,可惜前面交待了,这天是阴雨天,天上和水里都是灰色的,缺少了经典的蓝,所以只能在别人的片子里找寻经典了。

最近粗浅地接触到PS,蓝天、小船、小鸟都是可以通过PS添加到画面里的,或者拉拉曲线调调色阶,所谓穿衣打扮就在于此。可我似乎还是更喜欢原始自然的东西,不洗脸不梳头也能出门见客,所以,请原谅我的笨拙和懒惰吧。

说到原始自然,以下两片,也是它们从相机里刚刚导出来的样子,没有经过任何的加工。

这就是苏家围,一个你可以说它美,也可以说它不美的地方……

那些圆圆的帽子下面,藏着中国的节气、节日,从远古走来,向未知延伸而去。

行走在这样的小路上,在老外的眼里,苏家围,毫无疑问,是真正的中国式乡村…..

这长势娇嫩翠绿的植物,叶片可以青炒,也可以煲汤,问了正在采摘的村民,广东式普通话我听不懂。若你知道它们的学名,还请赐教

这家刚刚生了孙,如此光宗耀祖的美事,以一副大红对联向世人宣扬,真替他们家高兴。

这个根茎样的植物名为“黄狗头”,披着一身短毛,还真像是黄狗。在饥饿的年代,这东西可以救命,所以苏家围人把它们陈列在案头,以示不忘旧事,不忘根本。

苏家围人还把姜啊、红薯啊摆在堂前显眼的位置上,不知是为了避邪还是为了祈福,总之是吉祥如意的意思吧。

而今的食堂人去屋空,肚子瘪了,只能另外找地方填补去,恰好这家东坡食府,适时地走进了视野里。

主厨是这家的女主人,我们来的时候,她还在菜园里摘菜。男掌柜的把她喊回来,听见他们在厨房里边聊天边摘菜,然后听到打火的声音、炒菜的声音,不一会儿,几盘活色生香的菜肴就飞上了桌面。

院子里有一只白毛的狗,一直在我的身前身后转圈,个头不小,却很温顺,素来怕狗的我一反常态,竟对它心生喜爱。我在桌边吃饭,它也蹲在桌边,等着我丢好吃的给它。给它小鱼吃,它闻闻舔舔,然后才放心地吃下去,看来这小鱼,没毒

守着这样的小店,日子过得那么真实。

这是另外一家客家酒坊,门前的凉棚是由百香果搭成的。远远便瞧见藤间挂着很多翠绿色的果子,以为有好多株,凑上前近看,原来只有一株。它的根部有我的手腕般粗细,难怪一株植物能撑起一片凉棚呢,太了不起了。

走在竹间湿滑的小路上,体会苏家围人的快乐。他们把竹园当成后花园,祖祖辈辈生活在如此诗情画意的花园里,苏家围人实在是悠然的、惬意的。

右边的是两棵榕树,因为距离贴近,渐渐的就长在了一起,苏家围人叫它们为“鸳鸯榕”。

这棵大榕树,名为“武功榕”,因它的祖籍在陕西省武功县而得名,而并非因为这树本身有什么了不得的武功。

这些断壁残垣,是东山学堂的旧址。东山学堂是1516年明正德年间由苏东坡的第十五代后人苏东山的仪居、仪轩、仪峰三个儿子为了纪念自己的父亲而命名的。随着学院 的发展壮大,直到明末清初,东山学堂都是河源县东江中游的唯一一所完善的学堂,苏家在此培育出了一名进士,两名举人,二十多名贡生,三十多名秀才。清末, 康有为,梁启超在中国推选新教时期,东山学堂也开设了文、理科教育,成为民国时期方圆五镇的中心学堂。解放后东山学堂被改成了义合区中心小学,1964年 东江发生了罕见的大洪水,把这一切都卷得灰飞烟灭。

这是一间教堂的后身,上面绘着的标记,不知是何用意。

东江边的古码头尚存,江水一如既往地向前流,带走了多少故事。

从古码头走入了老义合街,这里曾是东江中上游非常有名的重镇,鼎盛时期商家云集,可惜同样毁于1964年的那次东江大洪水。

孩子们在古街边玩耍,见我举起相机,急忙转身避让,是我让他们感觉到了不友好,非常不好意思,却不知自己错在了哪里。

见到有游客来,孩子们齐声唱起了歌谣,其中站在最前面的那个小女孩手里举着一只铁盒,这是在号召募捐。

院子里有一群稍大些的孩子,他们在跳绳,光着脚踩在青砖地面上,玩得正起劲儿,令我瞪目。她们的火力再旺,也会着凉吧?

苏公祠里,静悄悄的,我亦无需多言声张。苏公祠是苏家围里最古老的宅院,建于1481年,是苏东坡的第十五世孙苏东山所建。它是一座府第式的围屋,结构牢固,中厅宽阔,六根柱子顶撑着梁架和瓦面,人称六柱官厅。

两三个小时时间,将苏家围大抵转了个遍。回程还是从迎亲桥上走过,摆在桥头的那一筐油菜,一看就知道它们是甜的。把它们拿在手里,不忍放下,一打听,还真的可以买,便花六元钱拿下。

两斤客家米酒,两斤油菜苗,这就是此行苏家围的赠品,留作广东最美的乡村的纪念。

“山水村落,苏公传脉”,苏家围,不愧为广东最美的乡村,中国最美的乡村,中国最美的100个古镇之一。最起码,我会为它投上郑重、真挚的一票。

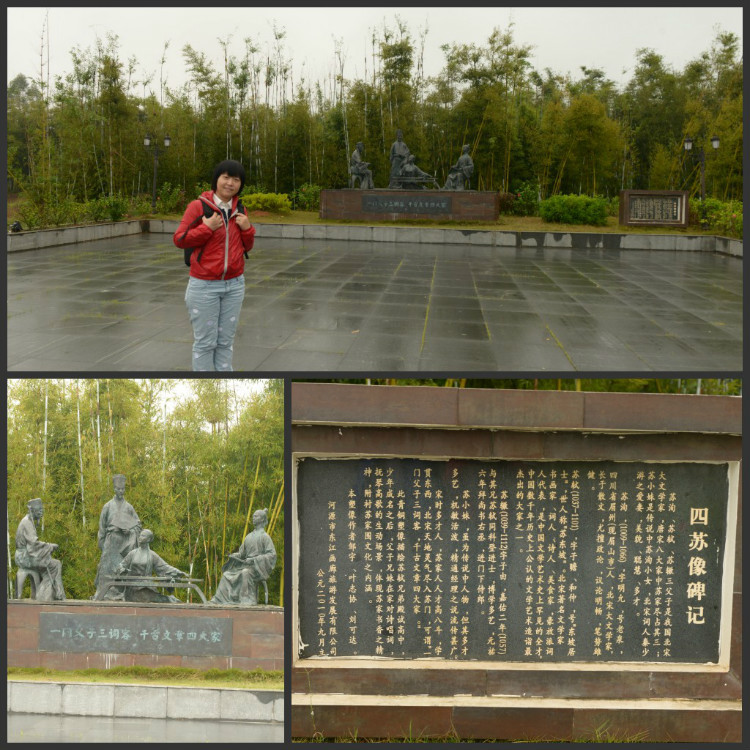

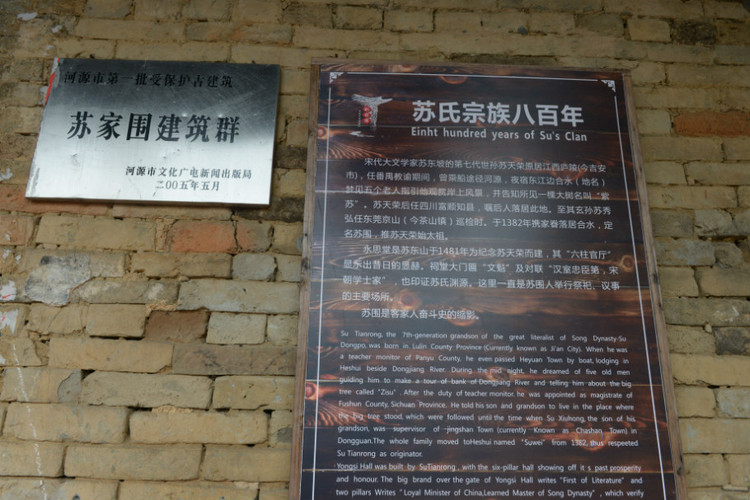

1312年,距离2012年,恰好是700年。700年前,苏东坡的第七代孙苏天荣从江西庐陵(今江西吉安)乘船沿东江南下赴番禺任教谕,途中夜宿义合,梦见5个老人指点他上岸观看一棵高大茂盛的紫苏,并告诉他这个地方风水好,所以紫苏长得高大。

苏天荣醒后回味梦境,觉得紫苏与“苏”姓有缘,便上岸去看,见有一株大榕树,周围环境优美,思疑这是五老指点他定居之地。后来,天荣升任四川富顺知县,还念念不忘此事,嘱咐后人定要落居此地。

69年后,洪武十四年(1381年),苏天荣的第四代孙苏秀弘,在任广东东莞京山巡检时,在义合附近购置300余顷(3万亩)田产,携妻并子定居于此。

苏氏定居后,人口繁衍众多,原居于此的外姓人全部迁出,因此成就了苏围村。