台风之后的早上,感觉没那么热了,可以出去走走,于是坐船去往北角。

船驶离岸边,视角不同,启德体育园也不同,从这个角度看更美些。

海里停泊着很多船,各有各的名字,一时竟然想起了威海号之类的战舰。

靠海边的小学,在教室里上课的孩子们,是不是也一样在看海呢?

岸边的公园,居民楼,都是海景呀~~~

往启德方向,横着的长条型的建筑,以为是原启德机场航站楼,但查了查,却是启德邮轮码头。

或许会有机会去那里,来一场游轮旅行呢~~~

码头左侧,连成排的一线海景房,应该是启德跑道了,据说最近那里的楼盘很火,也很贵。

随着角度的变化,港岛更加近在眼前。

维多利亚港,还是第一次从这个角度、以这种方式看,有海,果然有景。

船在北角码头靠岸,又换小巴车,前往筲箕湾。

在香港,最不缺的就是海,尤其是港岛上。

到筲箕湾,是想继续坐船,去往另外的海岛。结果人到了才发现,通往那个岛的船,只在周六、周日和公众假期才开。

所以,成了傻鸟,一下子不知道要干什么了。

呆鸟,停在原地不动,任凭相机靠得很近。

越靠近,越觉得它的好看,背上的羽毛很有光泽,颜色也漂亮。

栏杆里,还有一只,不远不近地,两只鸟在对望,却不靠近,难不成是为了距离感?呵呵~~~

台风之后,受伤的总是树木,连根拔起大树,是台风的擅长。

整棵整棵的树被掀翻,看在眼里很是心痛。

若只是枝干被吹折,就还好一些。

市政清理进行得很及时,不影响人们的日常生活。

留在断枝上的生命,依然鲜活。

甚至可以说是美丽。

小麻雀蹦来蹦去,总能找到好吃的吧。

海面上,也是停泊船,很多很多船,大大小小都有,功能不一,不知道是不是与台风有关。

有三三两两钓鱼者,眼见着鱼儿就上了钩。

任甩出的弧线再优美,也终成最后的挣扎,没救了。

袋子里,还有更多的同类,都是同样的命运。

与垂钓者闲聊几句,来自山东,出生在吉林,越聊越近乎。

几乎是甩下鱼钩,就有鱼儿上钩,饵就是简单的白馒头。

下钩的地方,黑乎乎一片,全是鱼。

那群鱼,一直飘在海面上,据说不是一天两天,而是每天。被钓上来的鱼,据说并不是这群鱼,而是另外的品种。

总之,都是神奇的事情,不可思议。

筲箕湾,若单拎出来,其中的“筲”字,还真不认得。

路牌中给出的Shau Kei Wan,是英文。

Siu Kei Wan是粤语的拼音。

shāo jī,才是大陆人更熟悉的汉语拼音,竟与 “烧鸡” 同音,一下子就记住了。

说到筲箕,很容易想到簸箕。但其实,两者并不一样。

筲箕是由竹篾编织的网状结构,有细密的孔洞,其核心功能是淘米和沥水,可有效分离米与杂质,同时快速沥干水分。在南方稻作文化区,筲箕还被用于盛放米饭或临时中转食物,因其透气性好,可延长食物的保存时间。

而簸箕可以用竹篾编织,在北方则更多采用柳条或藤条制作,主要用于农业生产,通过扬动谷物分离糠秕和杂质,其宽大的平面和倾斜设计便于借助风力筛选,同时也可用于晾晒干货,如咸鱼、咸菜等,或作为厨具使用,如制作广州沙河粉时摇制粉皮。

此时的筲箕用于地名,大概意思是能猜出来的,源于其原始海湾的形态。筲箕湾在填海前是港岛东北角的一个天然海湾,水域呈圆形且底部宽阔,形似传统竹制淘米工具 “筲箕”。这种地形特征在明朝万历年间(1573-1620年)的官方文献《粤大记》中已有明确记载,该书的 “广东沿海图” 将此地标注为 “稍箕湾”。香港地政总署出版的《香港街》亦指出,海湾的轮廓与筲箕的弧度高度吻合。

明朝中叶,筲箕湾海面已有渔民聚居,1841年香港岛人口普查显示,该地约 1200人,大部分居于艇中。19世纪中叶,随着渔业和石矿开采的发展,筲箕湾逐渐成为渔获集散地和工业区。二战后,大批难民涌入,寮屋区兴起,最终在1960年代的填海工程中,海湾形态被彻底改变。

筲箕湾曾被称为 “饿人湾”,明清时期,因交通闭塞,物资匮乏,有俗语 “英雄被困筲箕湾,不知何日到中环”,用来形容其与世隔绝的状态。且在地方志和民间口传中广泛流传某外国商船因台风被迫登陆,却无法找到食物,故戏谑此地为 “饿人湾”。

栏杆边见到好见个牌子,上面写着关于筲箕湾的名字由来和历史。

同时也看到“爱秩序湾”,这个湾位于筲箕湾北部,因纪念英国军官爱秩序少校而得名,其填海工程始于 1979 年,最终形成今日的爱秩序街、爱秩序海滨公园等地标。

关于这位英国军官爱秩序少校(Major Edward Aldrich,1802–1857),是香港开埠初期最重要的军事工程专家之一,其名字因对香港早期军事规划和社会秩序的贡献而被永久铭刻于地名中。

爱秩序出生于英国,1826年加入皇家工程兵部队,参与过西班牙内战(1839年)和叙利亚战争(1840–1841年),因在贝鲁特和阿卡等地的工程指挥表现获得叙利亚奖章。1843年,他以皇家工程兵指挥官身份被派往香港,负责制定英军防御体系的总体规划,成为香港军事工程的核心设计者。

爱秩序主导了香港首个永久性军事工程网络的建设,包括:位于中环核心区的美利兵房,是英军在港的首个大型兵营,其设计融合了防御与居住功能,部分建筑至今以“美利楼”的形式保存于赤柱。还有包括美利炮台(俯瞰维多利亚港)、皇家炮台(海岸防御)和威灵顿炮台(东侧警戒)在内的中环炮台群,形成对港岛北岸的立体防御体系。1843 年,爱秩序完成了香港岛北岸的首次详细测绘《爱秩序地图》,为后续的城市发展奠定了基础。

在缺乏现代机械的情况下,爱秩序创造性地采用席棚建筑法,即利用竹席覆盖的临时棚屋保护施工材料,并利用华人劳工的传统技术搬运重型建材,这一方法被详细记录于1849年的论文中,成为研究早期香港工程史的重要资料。

爱秩序主张将军事设施集中于中环核心区,通过中央炮台和兵营形成防御重心,同时放弃对偏远区域的过度设防。这一策略虽在1850年代俄军威胁时暴露出缺陷,却为香港早期的城市功能分区提供了框架。

1840年代初,驻港英军因长期驻守热带地区,酗酒、抢劫等问题频发。爱秩序将违纪士兵调往鲤鱼门炮台等偏远据点严加管束,并引入标准化训练流程,使驻军风貌显著改善。其以纪律换秩序的理念得到港英政府认可,直接促成了爱秩序湾的命名。

爱秩序还通过军事巡逻打击海盗,并推动在筲箕湾设立派出所,为当地渔村的治安提供了保障。渔民为感谢其贡献,曾在海旁修建爱秩序庙,将其奉为洋关公。

1845 年,为表彰其贡献,港英政府将筲箕湾北部的海湾命名为Aldrich Bay,中文译名爱秩序湾,既谐音其姓氏,又暗合其热爱秩序的治军风格,成为香港早期一音双关地名的典型。该海湾在 1970–1990 年代填海后,衍生出爱秩序街、爱秩序海滨公园等名称,至今仍为港岛东区的重要地标。

爱秩序少校不仅是香港早期军事工程的设计者,更是殖民统治秩序的构建者。其名字从军事设施到普通街道的演变,折射出香港从军事据点到国际都市的历史转型。尽管殖民背景存在争议,但其对香港城市规划、工程技术和地名文化的影响,至今仍可触摸与感知。

全新感知的香港,由这些或许零零碎碎的信息编织起来,最终才会形成一张大网吧~~~

沿着海边继续向东走,前方绿树密集之处,猜测是公园。

发现一间挨着一间的店铺,名字中都写着船厂。观念中的船厂都老大了,但这里的船厂就像私家车库那般大小。

所处位置是谭公庙道。

经过筲箕湾鱼类批发市场。

走进去瞄了一眼,市场直接连着码头,应该是时间不对吧,并不见热闹的交意场景。

再往前,又发现了香港抗战及海防博物馆的路标。

没几步就走到了博物馆院外,却不得进入,原因是台风之后的修复工作尚未完成。

既然如此,就下次再来呗~~~

打道回府,往地铁站的方向,经过一间小学,有老师正在为接下的节日做装饰。

走的是筲箕湾地铁站。

到北角站下车。

往轮渡码头方向的是A出口。

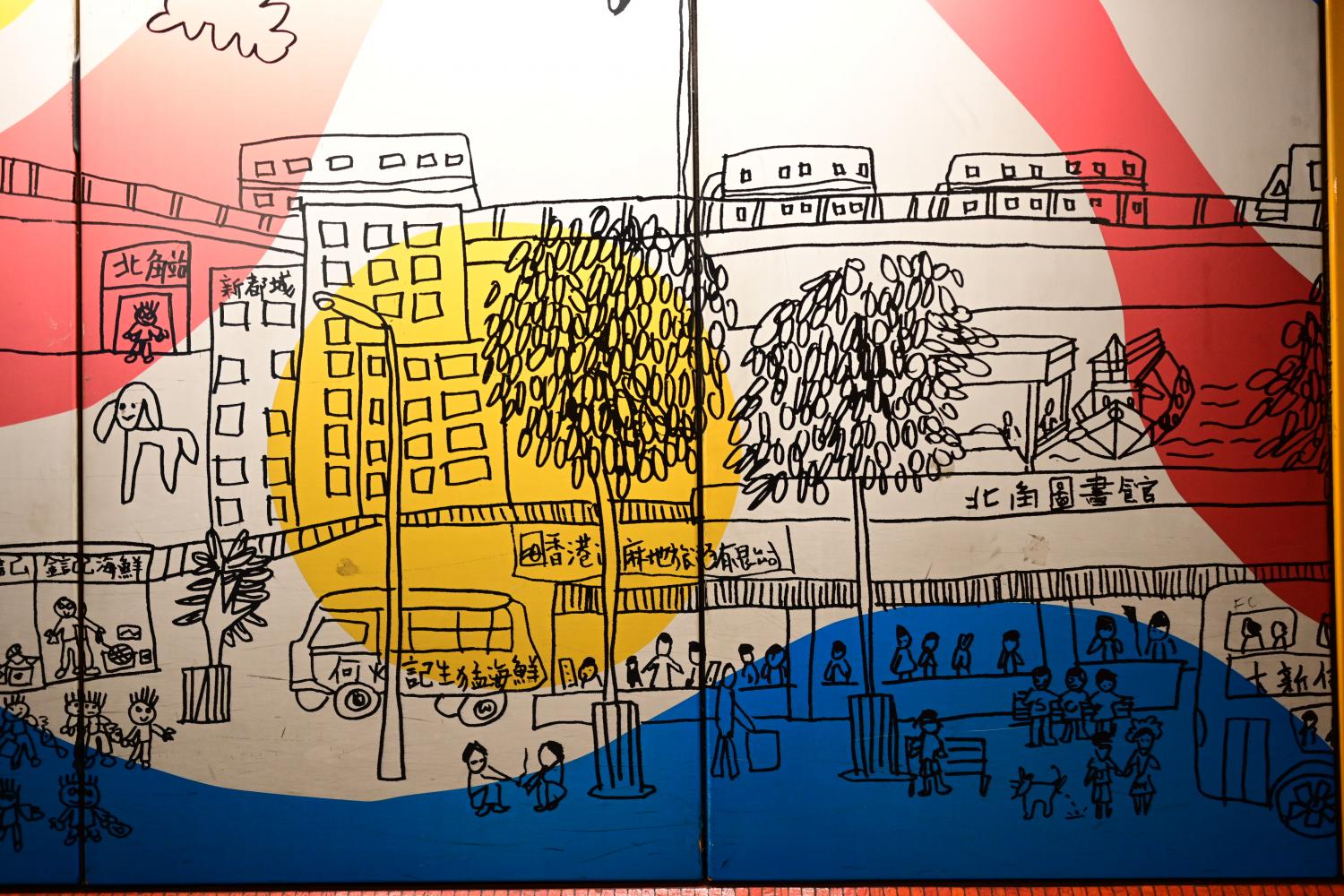

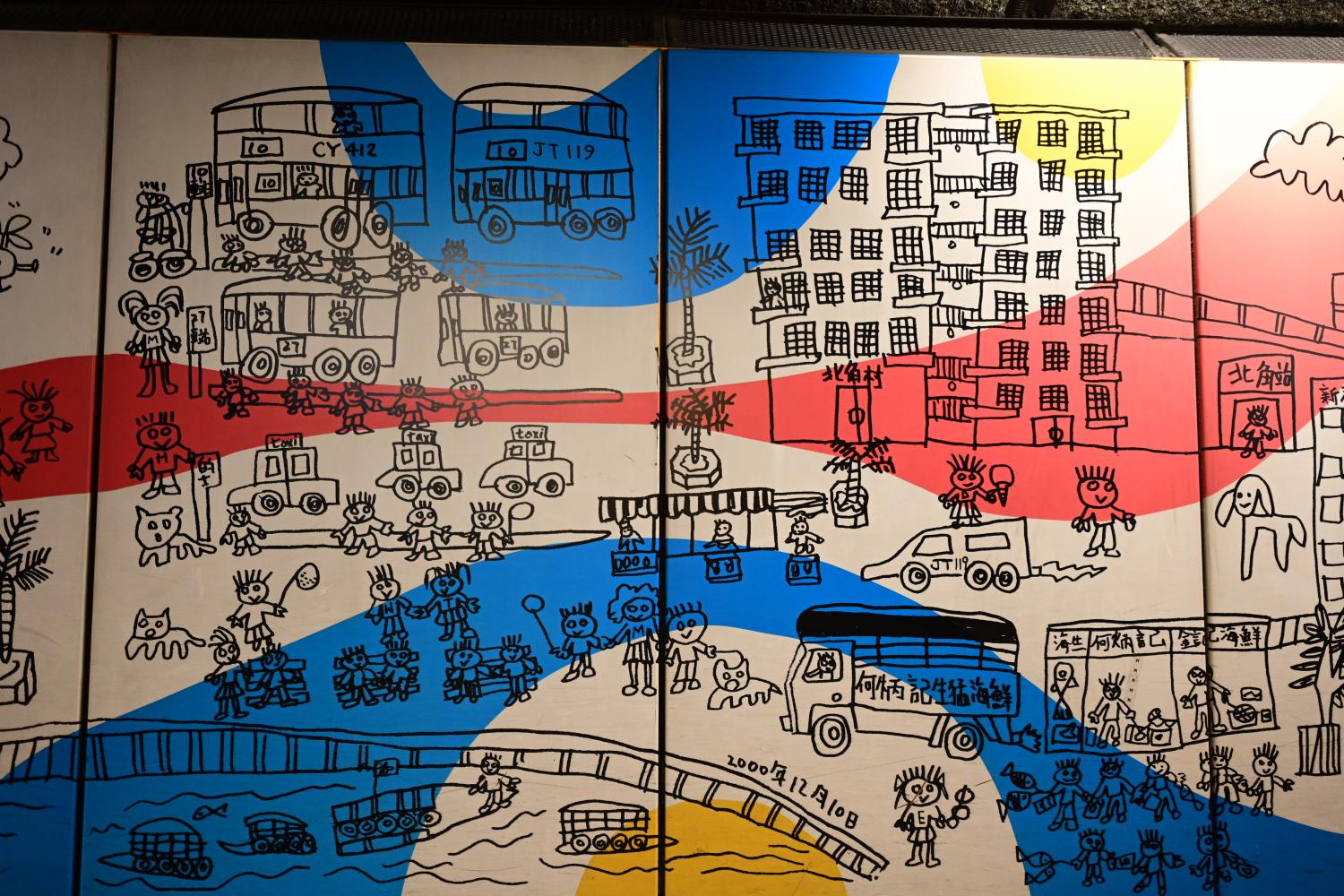

出口通道的两边,是出自孩童手笔的稚嫩绘画。

主题鲜明、直接。

应该出自社区居民的手笔。

可爱又活泼。

内容包括了城市中的方方面面。

孩子们的名字,也出现在了彩绘的墙壁上。

回到渡轮码头。

发现海鲜街,买了鱼也买了虾,放在冰袋里,提上回程的船。

是日的口水账,完结。