D4,2025年7月22日,打卡维也纳中央咖啡馆,打转英雄广场,再读霍夫堡宫,误入世界博物馆,深陷艺术史博物馆,又是考验体力的一天

维也纳的旅行,进行到第四天。

前三天完成了三大宫殿(霍夫堡宫、美景宫和美泉宫)的参观,是时候补充博物馆的部分了,其中最大的目标是艺术史博物馆。

一早出门,不再在地铁站解决早餐,而是移动到了中央咖啡馆,也就是上一日路过但不想排队的中央咖啡馆。

中央咖啡馆是维也纳最具传奇色彩的文化地标之一,自 1876 年开业以来,始终以其奢华的建筑风格、深厚的历史底蕴和独特的咖啡文化吸引着全球游客,所以非常热门。

来的正是时候,门前完全没人排队,尽管大步迈入。

咖啡馆所在建筑,名为费尔斯特宫,原为奥匈帝国的证券交易所,1876年由帕赫兄弟(Pach brothers)将其改造成咖啡馆。其选址紧邻霍夫堡皇宫,地理位置优越,开业初期便以维也纳最美咖啡馆为目标,迅速成为精英阶层的聚集地。

这里曾是弗洛伊德、茨威格、卡夫卡、克里姆特、托洛茨基等思想家、艺术家的 第二客厅。奥地利作家彼得・阿尔滕贝格甚至将通信地址设于此,并留下名言:“我不在家,就在咖啡馆;不在咖啡馆,就在去咖啡馆的路上”。19世纪末至20世纪初,咖啡馆提供250余种报纸杂志,涵盖22种语言,成为知识交流与思想碰撞的中心。

2011 年,维也纳咖啡馆文化被联合国教科文组织列为世界非物质文化遗产,中央咖啡馆作为核心代表,被评价为 “以一杯咖啡的价格,向所有人开放的公共空间”。

咖啡馆内的主体结构保留了新哥特式的证券交易所原貌,高耸的穹顶、镀金立柱和大理石廊柱,同时融合巴洛克元素,形成奢华典雅的视觉风格。

大厅内悬挂巨型水晶吊灯,墙面装饰着历史壁画,入口处的彼得・阿尔滕贝格塑像成为标志性符号。

彼得・阿尔滕贝格是奥地利作家,以短篇散文、随笔及诗歌著称,聚焦维也纳的生活、情感与精神世界,是维也纳现代派文学的重要代表。其作品盖多篇短篇,如《die kundschaft》《flirt》《die gelsen》《das Hotel – stubenmädchen》等,还有合集《das beste von Peter Altenberg》(《彼得・阿尔滕贝格精选》),这些作品以灵动的风格、对城市与人性的洞察,展现维也纳的生活质感,部分已推出德语有声版本。

《Altenberg Lieder》(《阿尔滕贝格歌曲》,作品 4 号),歌词文本源自彼得・阿尔滕贝格的明信片诗歌,是其早期重要的声乐与管弦乐创作,体现了阿尔滕贝格的文字在音乐艺术领域的跨界影响力。

咖啡馆的布局延续了19世纪的沙龙氛围,设有不同功能区,如安静的阅读角、供讨论的圆桌区和表演舞台。加之毗邻霍夫堡皇宫的地理位置,使其成为连接宫廷文化与市井生活的纽带。

到处都是浓浓的客厅味,是宾至如归感。

再来看看这里有什么好吃的,首先是奥地利的国民咖啡-维也纳浓奶咖啡(Melange),由浓缩咖啡与热牛奶混合,顶部覆以绵密奶泡,是中央咖啡馆的招牌,年销量超过12万杯。还有体现传统维也纳咖啡仪式的黑咖啡(Schwarz),近年又推出了 “朗姆酒咖啡” 等特色饮品,将历史与现代风味结合,用中国人习惯的话束是与日俱进。

甜点部分,有萨赫蛋糕(Sachertorte),其巧克力与杏子果酱的经典组合,与咖啡馆的历史同样悠久。苹果卷(Apfelstrudel),用现烤的酥皮包裹苹果馅,搭配香草冰淇淋,其制作工艺被列入维也纳非物质文化遗产。皇帝煎饼(Kaiserschmarrn),用碎煎饼配葡萄干和朗姆酒酱,也是奥地利传统甜点。

甜品柜前站一站,好像并没什么想吃的~~~

坐下来,正儿八经地点了早餐,糖分大概可控。

中央咖啡馆不仅是品尝咖啡的场所,更是一部活的维也纳文化史。在这里,你可以坐在弗洛伊德曾思考的角落,听着钢琴声,用一杯Melange的时间,感受欧洲知识分子的精神脉络与咖啡馆文化的永恒魅力。

咖啡馆延续了 “顾客想待多久就待多久” 的传统,服务员身着白衬衫、黑马甲,服务专业而不失亲切。

在中央咖啡馆里用过早餐的人,是不是不一样了呢,呵呵~~~

餐毕,走出咖啡馆,发现门口又开始排队了。

填饱了肚子,队友的心情特别好,主动要求提供拍照服务,不如就停下来,细看看这幢建筑吧。

费尔斯特宫是1855年由奥地利国家银行购得土地并委托建筑师海因里希・冯・费尔斯特设计建造的,1860年竣工后成为奥地利国家银行总部和证券交易所,其选址紧邻霍夫堡皇宫,象征着金融与政治权力的结合。当时的证券交易所仅存在约十年,1870年代迁至环形大道的独立建筑,但其银行功能延续至1878年,成为奥匈帝国银行总部。1876年底层开设了中央咖啡馆。

费尔斯特将意大利文艺复兴元素与新哥特式结合,建筑外观装饰着12座象征奥匈帝国各民族的雕塑,内部以大理石廊柱、镀金穹顶和水晶吊灯营造出帝国时代的辉煌。

尽管建筑初衷是彰显帝国权威,但其内部的中央咖啡馆却意外成为自由思想的温床。19世纪末,这里的波西米亚群体与保守的帝国意识形态形成鲜明对比,孕育了维也纳现代主义运动。建筑师阿道夫・路斯(Adolf Loos)等先锋人物也曾在此活动,体现了建筑功能与文化思潮的微妙互动。

194 年,费尔斯特宫在空袭中严重受损,外立面和内部装饰遭到破坏。1971年,联邦古迹办公室主任沃尔特・弗罗德尔主持了修复工作,1975-1982年由私人资本介入,最终恢复了其历史风貌。修复后,宫殿整体转型为高端购物商场,入驻品牌包括卡地亚、施华洛世奇等,延续了其作为帝国企业家宫殿的奢华定位。同时,宫殿内的大费尔斯特厅和小费尔斯特厅成为举办国际艺术博览会、高端发布会和婚礼的热门场地,可同时容纳400人。

最重要的一点是,这次修复不仅保留了建筑结构,还重塑了中央咖啡馆的辉煌,使其成为 “维也纳咖啡馆文化复兴” 的象征。

可以说是一步三回头地离开中央咖啡馆,队友的拍照服务也在延续,特别难得。

多次经过的哥特式建筑,是维也纳小兄弟会教堂,也是维也纳最古老的教堂之一。

天气不错,看什么都美,尤其是手机拍照自动加了滤镜的情况下。

想着一早不热,先进行户外部分,到了英雄广场。

其实这几天,已经不止一次地经过了英雄广场,但还是要正儿八经地光临,完成更正式版本的打卡。

维也纳英雄广场是奥地利维也纳市中心的标志性广场,兴建于19世纪弗朗茨・约瑟夫一世统治时期,是帝国广场计划的核心部分,该计划旨在扩建霍夫堡,彰显哈布斯堡王朝的权力与文化野心,虽未能完全实现,但这个广场仍成为了一个重要地标。

广场中央矗立着两尊极具象征意义的骑马铜像,是广场的视觉与历史核心,一是卡尔大公(Archduke Charles)的雕像,卡尔大公是拿破仑战争时期奥地利的核心军事统帅,1809年,在阿斯佩恩 – 埃斯灵战役中击败拿破仑,成为欧洲首位在正面战场战胜拿破仑的将领,打破了拿破仑的不败神话,被奥地利人视为帝国救星。二是欧根亲王(Prince Eugene of Savoy)的雕像,为纪念17-18世纪对抗奥斯曼帝国、保卫哈布斯堡王朝的帝国救星。欧根亲王出生于法国却终身效力奥地利,多次击退土耳其入侵,雕像彰显其凯旋的威严姿态。两尊雕像代表奥地利作为欧洲军事强权的往昔,是哈布斯堡王朝军事功绩的纪念碑。

1938年3月15日,希特勒在此宣布德奥合并,广场上的欢呼曾成为纳粹扩张的标志性画面,使这里成为奥地利反思二战历史的重要场所。

下图,就是卡尔大公的雕像。

雕像呈现卡尔大公骑战马冲锋的瞬间,战马前蹄高扬、肌肉紧绷,人物身姿挺拔,右手似握指挥旗帜/武器,整体动态充满力量感与进攻性,既还原了战场的激烈氛围,又通过夸张的跃起姿态,营造出英雄驾驭战局的史诗感。

英雄广场的一侧,还矗立着两座双胞胎建筑:自然史博物馆和艺术史博物馆,其侧面在下图背景中。

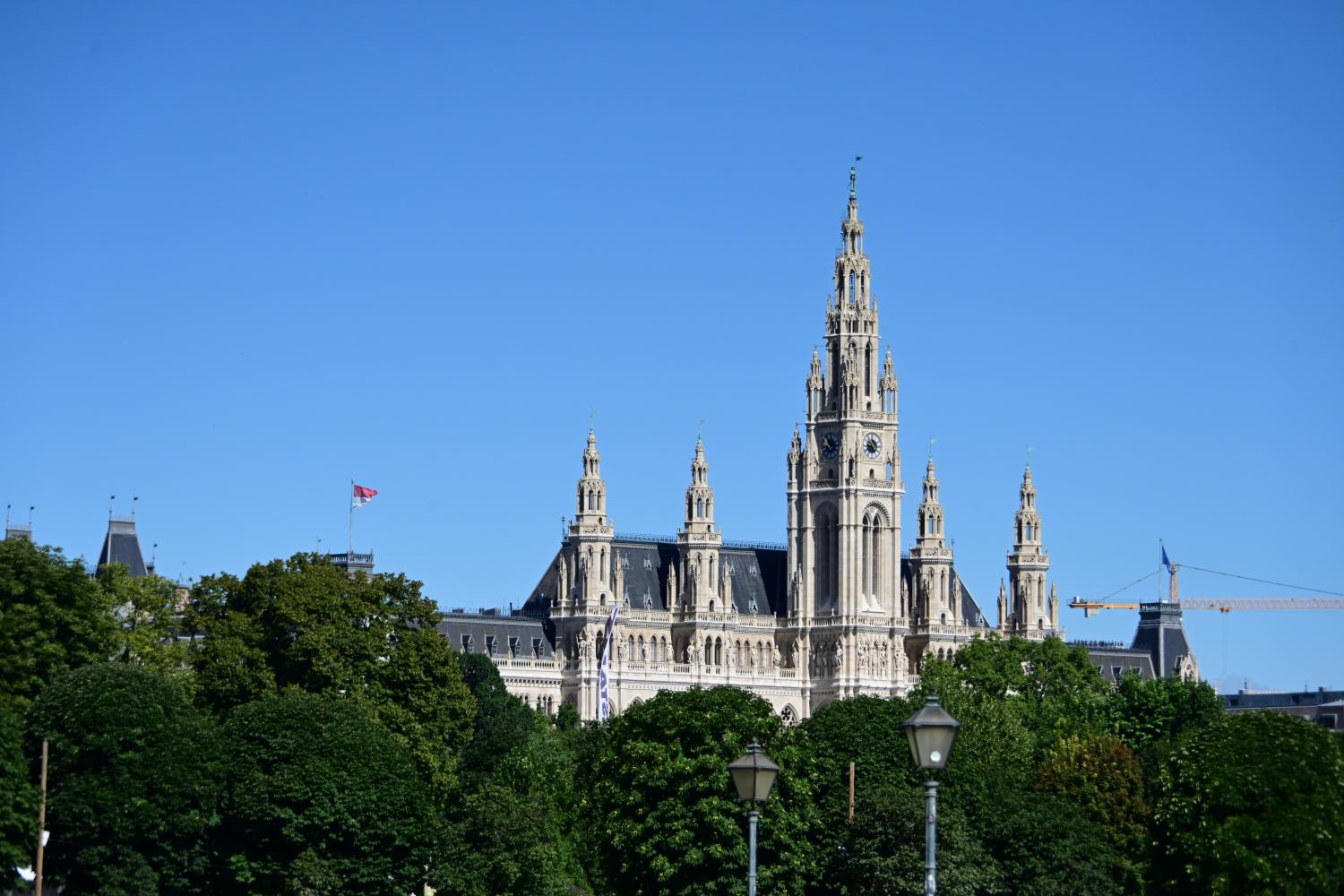

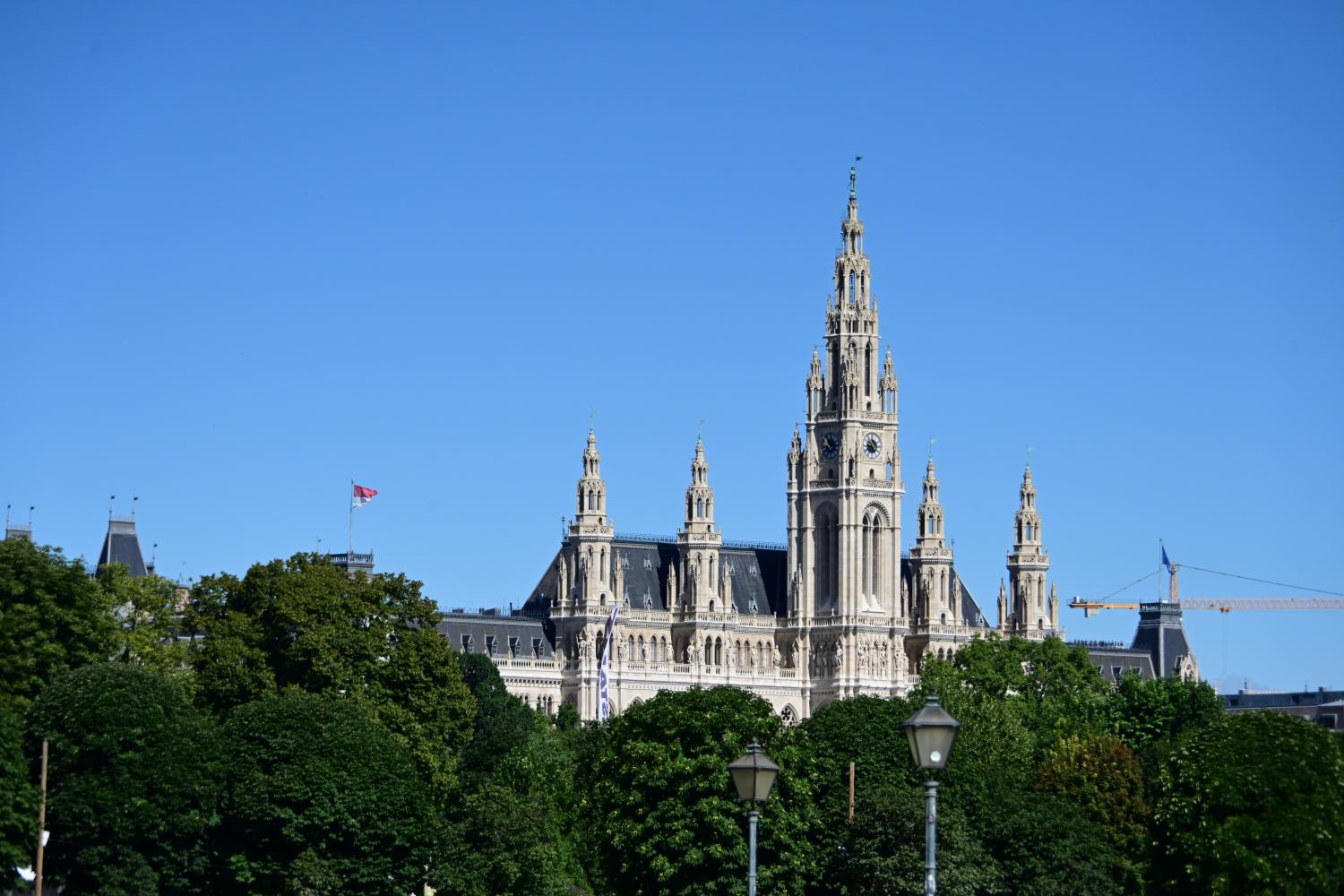

维也纳市政厅也在视野之中。

做为维也纳市议会与市长办公室的所在地,市政厅采用新哥特式建筑风格,以高耸的塔楼、繁复精致的雕刻为显著特征,同样是维也纳极具代表性的地标性建筑之一。

远远地拍个照,没再靠近,主要是精力不够。

要说与维也纳英雄广场深度关联的,还得是霍夫堡皇宫,不止一次走过,也进去过的霍夫堡宫。

只不过这一次,换了个更开阔的视角来看霍夫堡宫,充满了磅礴大气感。

一点点靠近霍夫堡皇宫的新宫入口,欧根亲王的雕像就立在那个位置。

雕像总高约12米,主体为青铜材质,矗立在由花岗岩、大理石构成的大型基座之上,视觉冲击力强烈。

雕像中,欧根亲王身披精致盔甲,姿态威严庄重;战马造型充满动感,缰绳、马具等细节通过高浮雕工艺精细刻画,且马匹采用仅两脚着地的高难度雕塑技巧,展现出艺术创作的精湛与大胆。

基座带有欧根亲王的侧面大理石纪念章、半身像,且通过浮雕生动描绘了其生平的四大关键战役,其中维也纳保卫战中市民与士兵共同抗敌 的场景,成为奥地利民族精神的象征。

宫新入口上方的拉丁文铭文“FRANCISCVS IOSEPHVS I NOVI PALATII ALAM EXSTRVxit A D MCMVIII”,意为 “弗朗茨・约瑟夫一世于 1908 年建造这座新宫殿”,既标注了建造者,也点明了落成时间,成为建筑历史的文字见证。

拉丁文铭文的上方,是哈布斯堡双头鹰标志,是视觉核心。

鹰首戴皇冠,双翼舒展,象征王朝对东西两侧疆域(奥地利本土与东欧 / 巴尔干地区)的统治;金色鹰身与铜绿雕塑、石材立面形成鲜明色彩对比,极具帝国权力的震撼感。

入口立面底层窗户间装饰着20 余座主题雕塑,从罗马士兵(象征早期历史)、中世纪骑士(代表封建时代)到近代维也纳市民,串联起奥地利从起源 20世纪的历史脉络,以艺术形式凝固帝国记忆。

新宫顶部随着建筑排开的,还有一些带翼的女性雕像,以胜利女神为意象原型,象征着胜利、荣耀与和平,是新古典主义建筑风格的典型艺术表达。

这些雕像与新宫整体的宏伟设计相呼应,承载着哈布斯堡王朝对辉煌历史与权威的彰显,也为建筑增添了浪漫且富有寓意的艺术氛围。

新宫前的狮子雕像,造型庄重,姿态威严,爪部紧握带有纹章元素的盾牌,鬃毛、肌肉线条等细节刻画凸显力量感与艺术质感,兼具装饰性与权力符号的双重表达。

在新宫的一翼,发现了一间博物馆,名为维也纳世界博物馆。

觉得时间还早,在不知详情的情况下,勇敢地踏步入内。

在中厅,首先被建筑本身惊服,尤其是那些大理石柱子,明显是珍贵的大理石品种,延续了霍夫堡皇宫建筑体系中的帝国质感与奢华氛围。

霍夫堡新宫的主体建筑于1881年启动建设,1913年完成,位于新宫一翼的维也纳世界博物馆,1928年5月28日做为民族学博物馆正式开放,成为独立博物馆,其藏品基础可追溯至奥匈帝国皇储斐迪南大公的私人收藏。20世纪下半叶经历多次革新,2013 年正式更名为维也纳世界博物馆,2014年闭馆进行大规模扩建翻新,2017年以全新面貌重新对公众开放,成为聚焦全球文化多样性的现代博物馆。

下面这些文字要仔细看好了,才能理解下面的更多内容:

维也纳世界博物馆是奥地利规模最大的民族学博物馆,馆藏涵盖25万件民族志文物、14万张历史照片、14.6万件印刷品,来源遍及亚洲、非洲、美洲、大洋洲,是全球重要的民族学收藏体系之一。

2017年重新设计的民族学常设展厅,以奥地利与世界的文化连接为核心,通过14个主题展厅串联约3127件核心文物,聚焦奥地利与世界的文化关联。

这14个主题化展厅,并非按地域或文明做传统分类,而是以奥地利与世界的互动为核心线索,强调藏品背后的跨文化叙事,每个展厅都围绕着特定的文化或议题展开,内容包括以下几个部分:

1. 美洲文明:中美洲与殖民相遇

展品阿兹特克羽毛头饰(Penacho)是墨西哥早期文物,以蜂鸟羽毛编织,曾被误认作蒙特祖玛二世的王冠,是美洲羽毛工艺的巅峰代表。辅助展品有玛雅陶器、阿兹特克祭祀用具等,呈现前哥伦布时期美洲文化的艺术表达与信仰体系。

2. 非洲文明:帝国、艺术与抵抗

在贝宁和埃塞俄比亚展厅,展示了贝宁青铜器,包手尼日利亚贝宁王国的青铜头像、浮雕,既见证了西非宫廷艺术的精湛工艺,也关联了殖民时代的文化掠夺史;埃塞俄比亚帝国的宗教圣像、孟尼利克二世的馈赠物等皇室礼品,呈现非洲两大文明体的权力叙事与艺术传承。

3. 太平洋与大洋洲:大航海时代的相遇

18 世纪环球航行时收集的波利尼西亚木雕、夏威夷战争神像羽饰、塔希提岛生活工具等,詹姆斯・库克船长的藏品,反映了大航海时代欧洲与太平洋文化的首次深度碰撞。

4. 亚洲文明:东方与西方的凝视

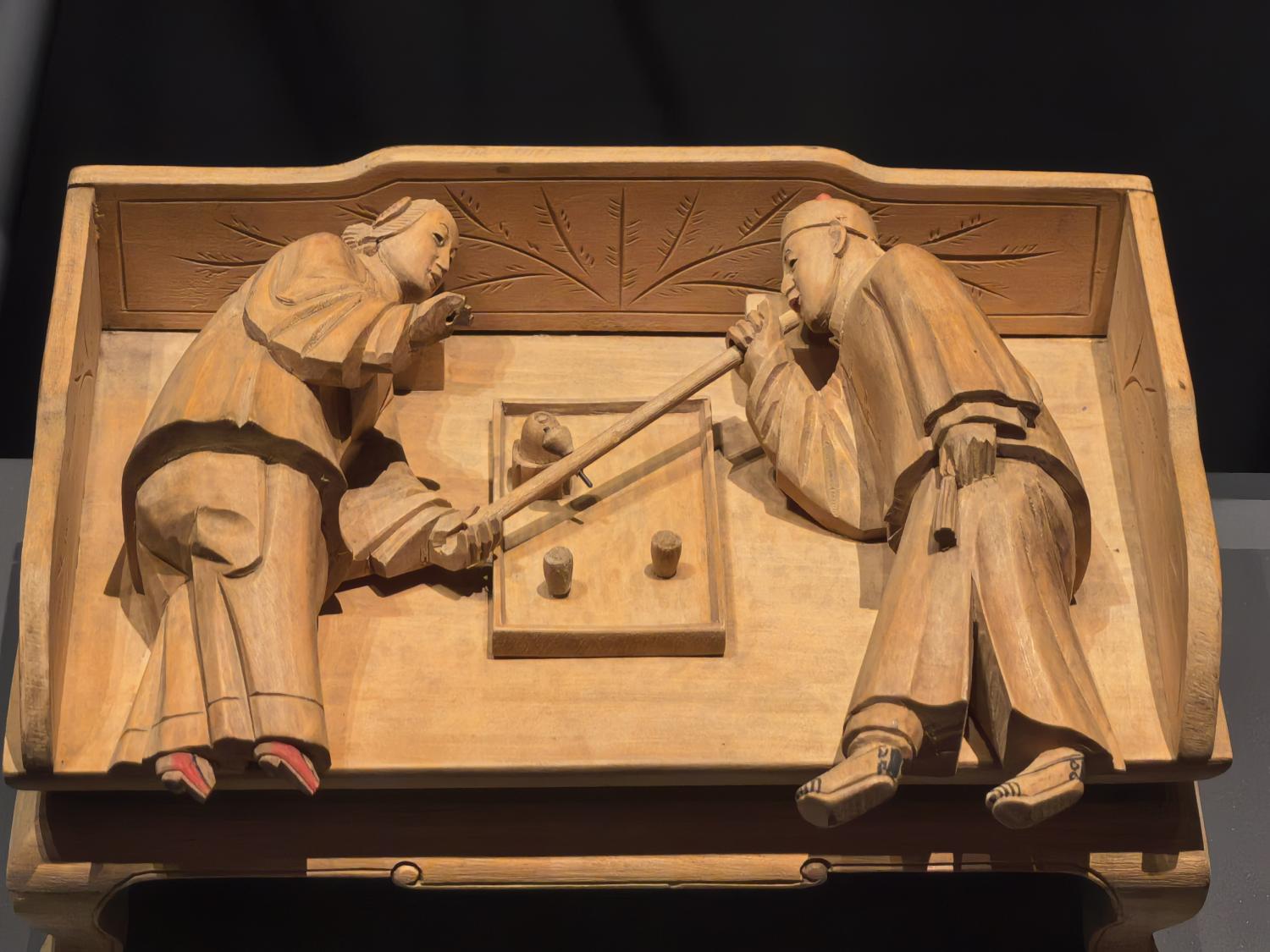

在中国视野展厅,展出了若干清代文物,如乾隆时期的三折宝座屏风、精美瓷器、点翠首饰、马面裙、朝珠等,追溯欧洲视角下的中国形象,中西贸易、殖民冲突中的文化交流,以及19 世纪欧洲对清朝的认知与互动。

在日本来到欧洲展厅,聚焦明治维新后日本与欧洲的文化互动,包括受浮世绘影响的欧洲绘画是的日本主义艺术、细川氏武士家族的传统器物等,呈现近代亚洲文化西传的轨迹。

5. 殖民与全球贸易:反思与溯源

殖民主义阴影下展厅,通过部分文物的 非正规获取,反思博物馆藏品与殖民掠夺的历史关联,探讨当代博物馆的伦理责任。

巴西的奥地利马赛克展厅,呈现了19世纪奥地利巴西远征队带回的文物,有图皮南巴族树皮铠甲、亚马逊药用植物图谱等,展现殖民时代科学考察与文化采集的双重性。

6. 皇室收藏:帝国的全球视野

收藏热展厅展示了哈布斯堡家族的 “奇珍室” 传统,如神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世的古玩收藏,揭示博物馆藏品的皇室积累根源,呈现欧洲王室对全球文化的早期好奇与收藏实践。

7. 当代文化:流动与多元

移动中的世界展厅,以维也纳的移民文化为切入点,探讨全球化、移民对文化多样性的塑造,思考博物馆如何记录动态变化的文化。

买门票的同时,拿到一页宣传册,标明博物馆中主要展出三个部分的内容:民族学展、皇家武器展和古代乐器展。

在没有讲解器的情况下,随意走进的展厅,应该是民族学的部分。

也看不懂是什么了,就只是看个热闹。

但这些展品的经典和代理性,都是不容置疑的。

下图石像,大概率与中美洲阿兹特克文明相关,地域对应今墨西哥及周边地区。 阿兹特克人常用石材雕刻神祇或具有宗教 / 社会重要性的形象,用于神庙祭祀、神灵崇拜或权力象征。

下图也是中美洲古代文明的遗存,反映了该区域古代社会的宗教信仰、艺术审美与工艺水平。

左侧的玉石人形雕像,在中美洲文明中象征神圣与高贵。中间的面具,利用中美洲易得且常用于工艺创作的黑曜石材,带有夸张的面部特征。右侧的面具采用绿松石镶嵌工艺,是阿兹特克等文明的典型技艺代表。

这些文物集中展现了中美洲古代文明 “以石材、玉石为核心载体,通过雕刻、镶嵌工艺,将宗教信仰与艺术创作深度绑定” 的文化特征。

上面说过,博物馆里的展厅,并非按地域或文明做传统分类,所以看到的东西也很跳跃。

下图就是一件来自伊斯兰文明圈(涵盖西亚、中亚等区域,与波斯、阿拉伯等文化相关)的彩绘玻璃器,玻璃材质,运用了珐琅彩绘、金饰等工艺,包含阿拉伯文书法和几何纹样、植物卷草纹等装饰元素,呈现出丰富的色彩与精致的装饰效果。

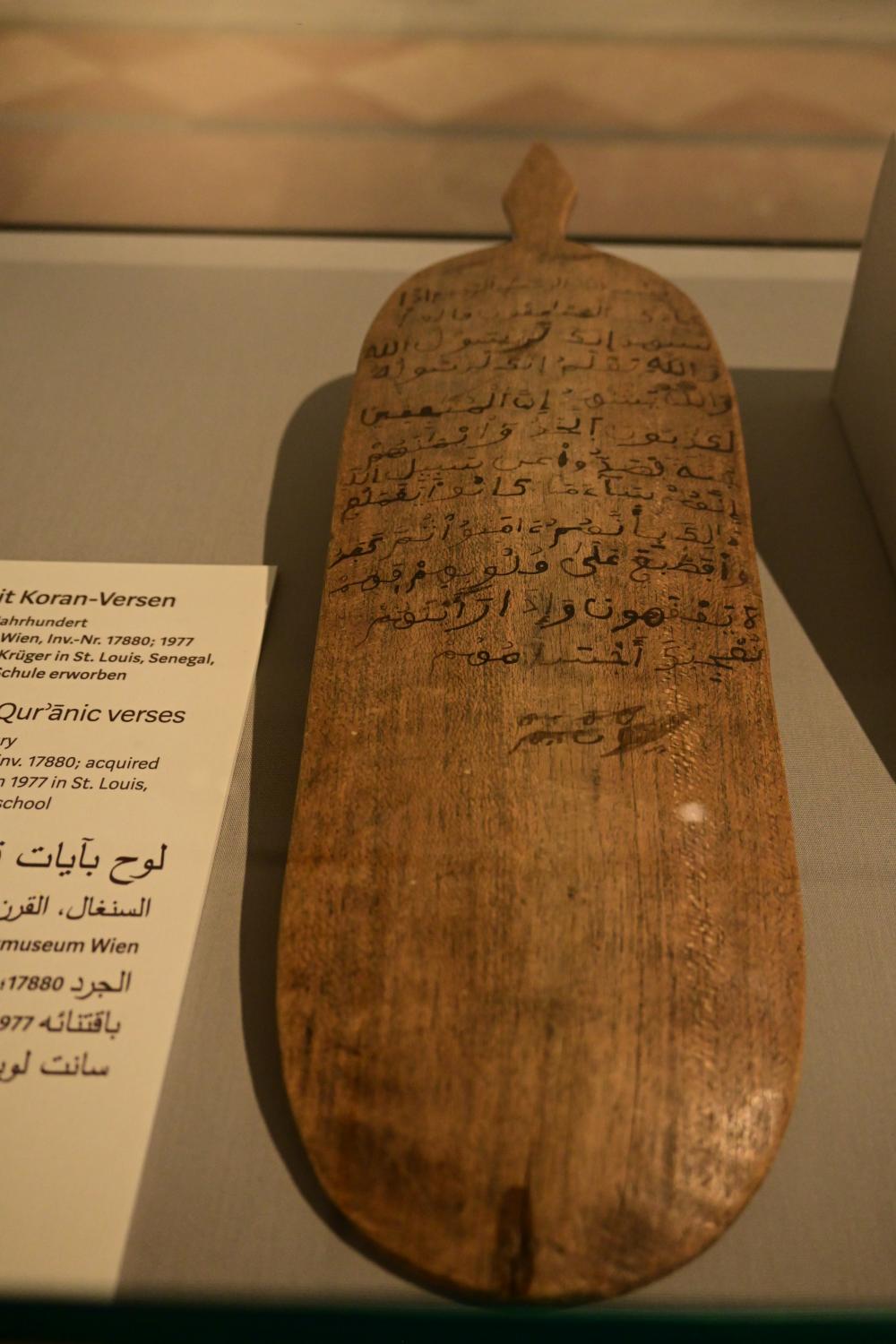

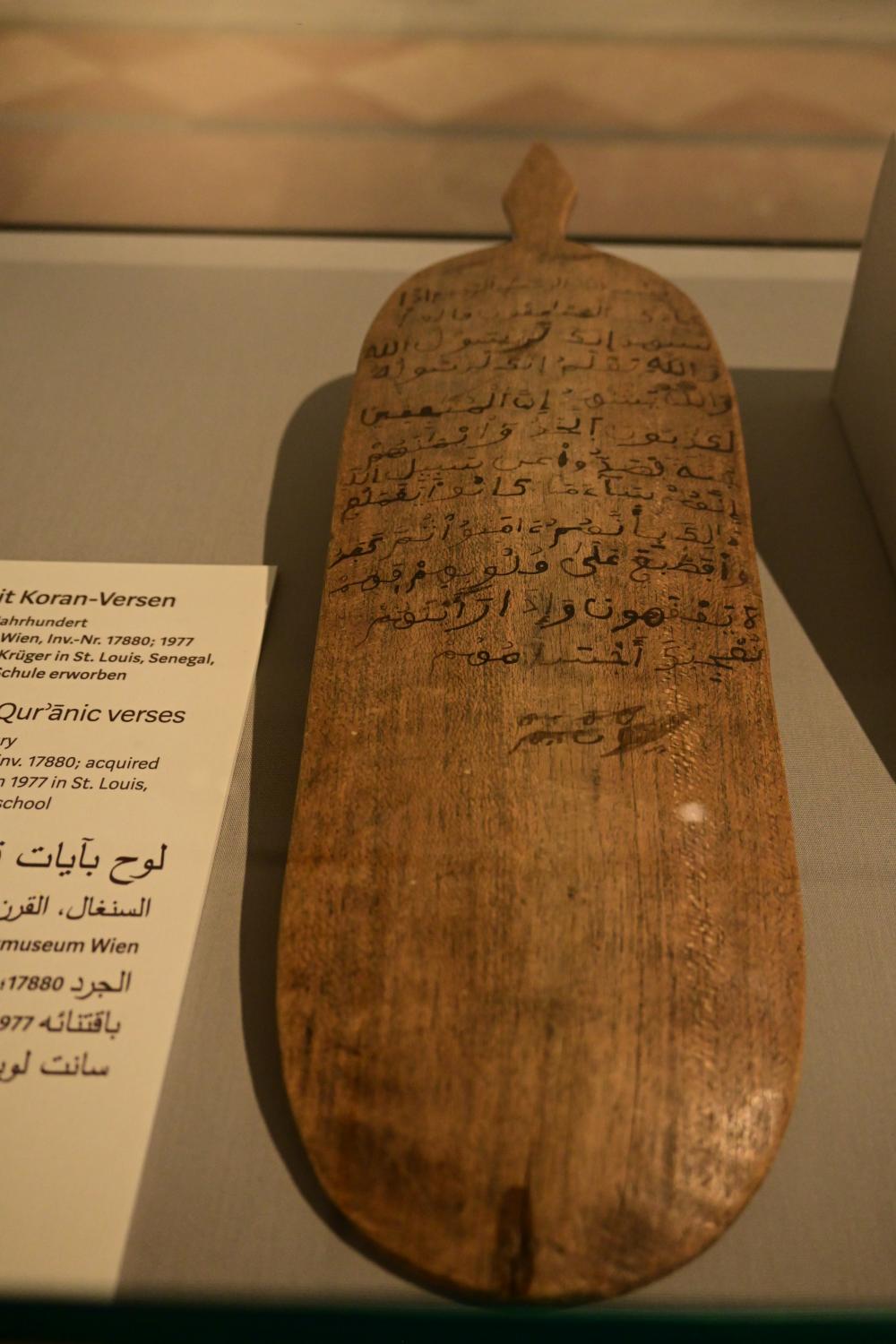

下图是一块带有《古兰经》经文的木质书写板。|

木板上以阿拉伯文书写《古兰经》经文,这类书写板是西非伊斯兰文化中宗教教义的重要载体。西非(如塞内加尔所在的萨赫勒地区)受伊斯兰文化影响深远,阿拉伯文与《古兰经》是当地宗教、文化传播的核心符号,这类文物体现了伊斯兰信仰与西非地域文化的融合。

下图还是中美洲古代文明遗存,以陶土为核心材质,结合雕刻、彩绘等工艺,容器表面有复杂的纹饰,可能是象形文字、宗教符号或神话场景,人形雕像则通过塑造姿态、头饰、服饰来传递身份与文化内涵,体现了中美洲古代工匠的艺术创造力与工艺水平。

下图的一组,宏大了。

非常好奇都是些什么,仔细查了查,大概率是东南亚印度尼西亚与南亚印度的核心文化遗存,要从两部分来认识:

一、东南亚印度尼西亚的杆控木偶

哇扬戏(Wayang)是印尼标志性传统戏剧,杆控木偶是其核心载体,多用于演绎《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》等印度史诗(融合印度教、佛教与本土文化的叙事)。

木偶以木材雕刻为基础,肢体设计为可动结构;头饰、服饰运用蜡染、织锦等本土工艺,纹样华丽且富有符号性;面部造型如神祇的威严面容、贵族的精致神态精准,用以区分神祇、英雄、贵族等角色。

哇扬戏不仅是表演艺术,更通过神话叙事传递宗教哲学,如善恶观和宇宙秩序 以及社会价值观,是印尼以艺术承载文明核心精神的典型代表。

二、南亚印度的头巾与头像

大量戴头巾(Turban)的头像,与印度社会的身份、宗教、种姓文化深度绑定:

头巾是不同族群如拉其普特武士群体、宗教如印度教信徒或锡克教徒的身份符号,其样式与色彩暗含归属差异;

面部的彩绘标记,如眉间的提拉克图腾,是印度教宗教仪式的象征,代表神性祝福,也与种姓归属、宗教信仰直接关联。

这类头像或用于宗教仪式、戏剧表演,反映了南亚文化中信仰与社会身份的具象化塑造。

细看这些木偶,以木材雕刻为基础,结合华丽的服饰织物、金箔等工艺装饰。

面部造型夸张且富有符号感,将神祇的威严感、英雄的刚毅感、贵族的精致感,刻画得淋漓尽致。

和一个木偶,都暗含了角色的神性或社会身份。

服饰运用蜡染、织锦等东南亚传统织物工艺,通过其纹样与头饰细节,可进一步区分角色身份。

再来看这些头巾与面部标记,或许是用于宗教仪式,又或许用于传统戏剧表演,对现代人来说,是研究南亚宗教、社会结构的生动实物佐证。

下面的泥塑人物,呈现的是印度传统市集商贩的场景。

人物佩戴具有地域特色的绿色头巾,围绕着摆满彩色小容器、手工器具的摊位,生动还原了印度传统市集的经营风貌。

前面色彩丰富的容器可能用于盛放香料、药膏或手工艺品。

下图展现的是宗教修行者苦行僧或隐士形象,人物长发长须、衣着简朴,跪姿,姿态专注,与冥想、祈福或与信仰仪式相关。

下图的人物躺卧在布满尖刺的基底上,这位苦行僧是真的很苦呢~~~

下图人物佩戴头巾、身着宽松传统服饰,专注于手中的叶片,可能与香料调配、贝叶工艺等相关,周围摆放着盛放物料的容器,生动还原了印度传统手工劳作的场景。

下图还是印度统手工劳作场景,其中的人物各自专注于不同的手工操作,还原了印度手工行业的协作与日常生产风貌。

下图人物身着传统长袍、佩戴头巾,姿态端庄,似在进行宗教经典研习或知识传承。

下图的羽毛镶嵌盾牌,源于中美洲文明的阿兹特克或玛雅文化圈。

羽毛镶嵌工艺是中美洲文明的标志性技艺,以金刚鹦鹉等色彩艳丽的羽毛为材料,经精细拼接、固定呈现图案,边缘装饰羽毛流苏,整体色彩浓烈且工艺繁复,体现古代中美洲工匠的高超技艺。

盾牌上的神兽形象,融合了狼、美洲豹等特征,是超自然生物,成为中美洲宗教信仰中力量、神性的象征。

下图展示的是与墨西哥亡灵节相关的展品,充满了浓郁的墨西哥文化特色与艺术气息。

墨西哥亡灵节是墨西哥的重要传统节日,人们在这个节日里,通过制作色彩斑斓的骷髅、骨架造型的工艺品等,以欢乐、浪漫的方式来纪念逝去的亲人,表达对死亡的独特理解与豁达态度,消解死亡的沉重感。

展品中色彩绚丽的彩绘骷髅头

是亡灵节的标志性符号 “卡翠娜骷髅(Calavera Catrina)” ,骷髅被艺术化地呈现,象征对死亡的优雅调侃。打篮球、举行婚礼等拟人化的骨架雕塑

,将死亡融入日常与仪式场景,体现死亡并非终结,而是生命故事的延续的文化认知。这些造型夸张、色彩明快的艺术品,融合了宗教意象、民俗想象与艺术创作,生动展现了墨西哥文化中独特的死亡美学与对生命的热爱。

下图是墨西哥传统民间艺术中的

生命之树,是陶制的雕塑。

以复杂镂空的结构呈现 “树” 的形态,底部由装饰性的动物造型作为基底,整体布满色彩鲜艳的微型场景:无数小人从事着生活、仪式相关的活动,搭配花卉、鸟类等装饰,顶部还带有教堂、十字架等宗教元素。

生命之树象征着生命的繁衍、宇宙的和谐与生命循环,融合了墨西哥本土文化与天主教影响,常与亡灵节等文化传统呼应 —— 通过丰富的细节和明快的色彩,展现出墨西哥民间艺术对生命、宗教与生活的热爱及独特想象,是墨西哥文化中 “连接生死、过去与现在” 的重要艺术符号。

下图是墨西哥殖民时期的塔拉韦拉陶瓷盘,属于殖民文化交融下的艺术产物。

塔拉韦拉陶瓷工艺源于西班牙,殖民时代传入墨西哥后,融合了美洲本土文化元素,形成独特风格。盘身以彩绘技法呈现丰富纹样,中心是鹰的形象,周围环绕猎犬、兔子、花卉等自然元素,色彩,搭配和谐,装饰层次细腻繁复,既保留了欧洲陶瓷的工艺传统,又融入美洲的视觉符号,见证了殖民时期跨文化的艺术交流与创新,兼具实用与装饰价值,展现了当时精湛的陶瓷彩绘技艺。

下图像是标本,来自凤尾绿咬鹃。

凤尾绿咬鹃是中美洲的珍稀鸟类,更是墨西哥的国鸟。在玛雅、阿兹特克等古文明中,它被奉为神鸟,象征着神圣、重生与自然之美。

凤尾绿咬鹃的羽毛因特殊光学结构,呈现出金属般的翠绿色虹彩,从不同角度能折射出蓝、金等光泽,头部还长有蓬松醒目的羽冠。

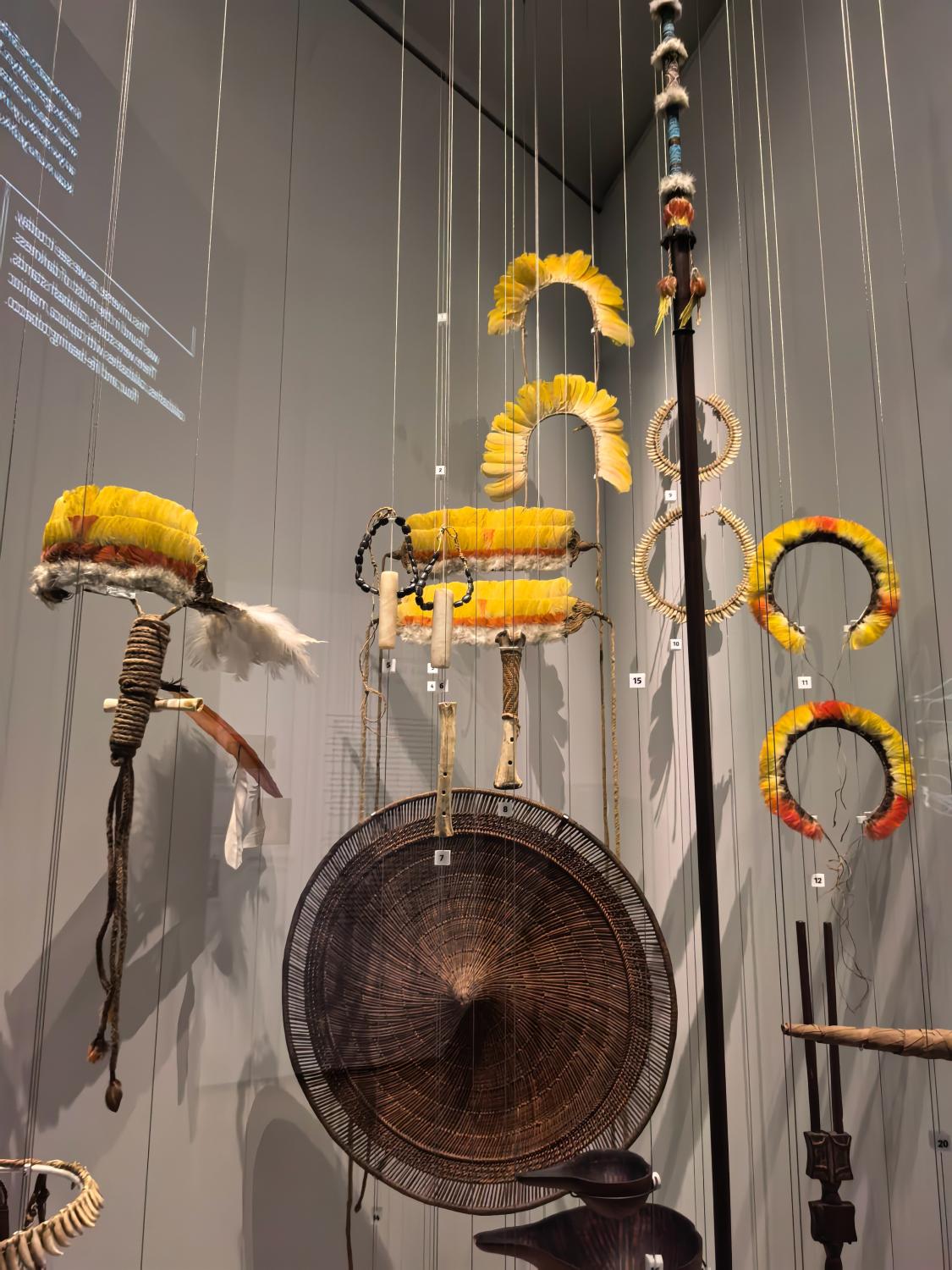

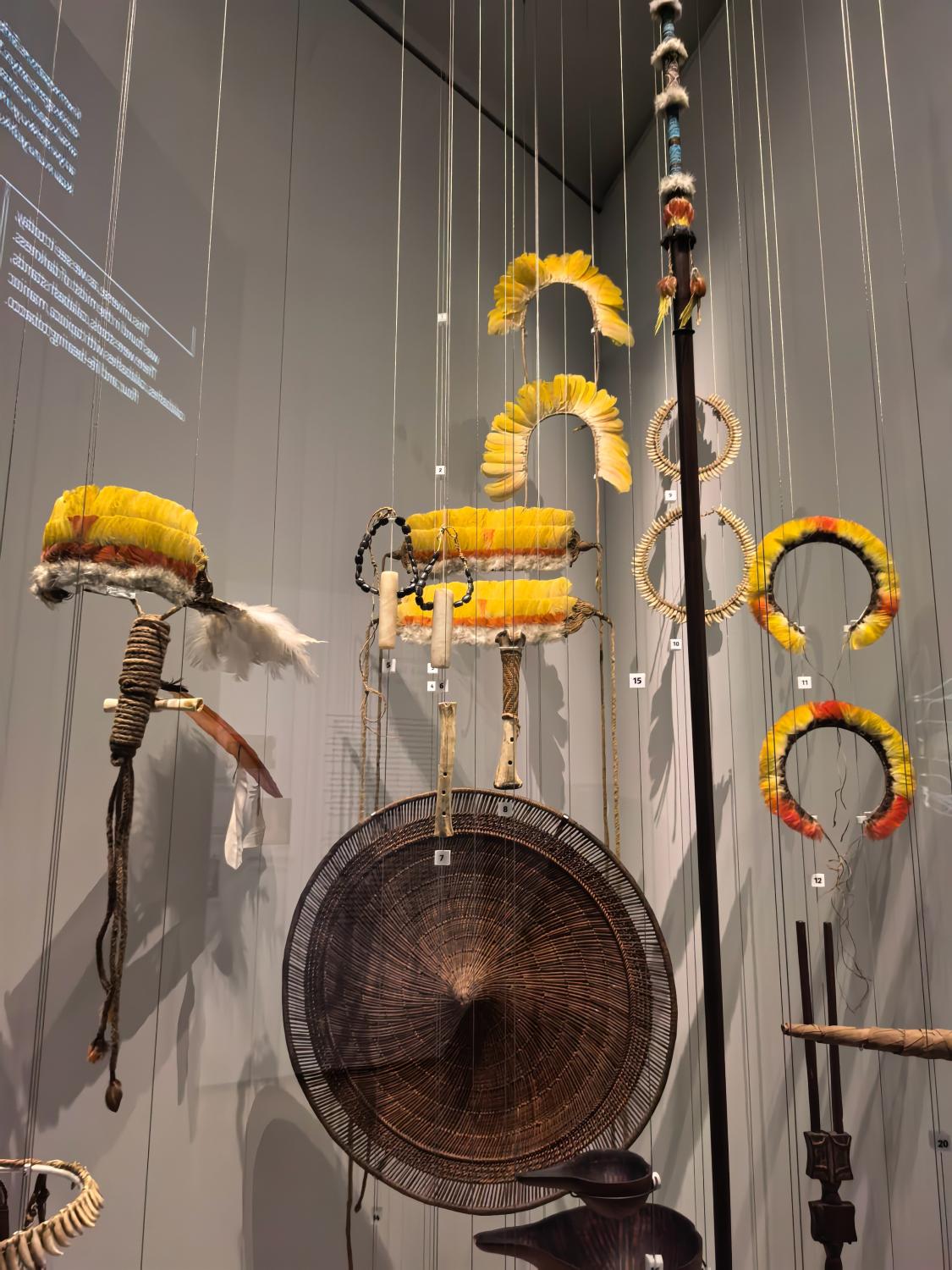

下图中的展品是美洲原住民的文化器物,通过羽毛、藤条、骨骼、植物纤维等自然材料创作而成,展现了原住民与自然互动的智慧及独特的文化表达

。

下图,是来自伊斯兰文明圈的传统鞋履,运用贝壳镶嵌工艺呈现出黑白相间的几何、花卉纹样以及金线刺绣工艺,装饰华丽且细节精致。

这类鞋履可能属于贵族或宗教人士服饰的一部分,通过华丽的工艺与装饰,既彰显佩戴者的身份地位,也传递伊斯兰文化以艺术表达信仰与美学追求的核心逻辑,伊斯兰文明在装饰艺术与生活器物上的创造力,在这双鞋履的工艺、纹样中得到集中体现。

下图同样来源于伊斯兰文明的艺术品,包括刺绣长袍、彩绘陶器、民间绘画等多件展品,展现了伊斯兰文明在服饰、陶瓷、绘画领域的工艺融合与文化表达。

下图是来自伊斯兰文明圈(关联中东、北非等地区)的民间彩绘三联画,三联式的木质框架可折叠也可展开。画面中含有阿拉伯文,艺术创作根植于伊斯兰文明的信仰与民间传统。

以民间彩绘技法呈现的狮子、鱼、鹰等动物符号,骑士等人物形象,心形或盾形的纹章,都是伊斯兰民间传说、宗教寓言或身份的表达,色彩明快质朴,形象夸张且充满象征意义。

下图是伊斯兰文明圈的传统长袍,

采用伊卡特染织工艺

,先对纱线进行染色,再编织成布,形成独特的晕染与抽象纹样,以红、黄为主色调,搭配几何化的火焰、水滴状图案,纹样充满动感与装饰性,是伊卡特工艺色彩层次与抽象美学的典型体现。

伊卡特工艺在中亚(如乌兹别克斯坦)、西亚(如伊朗)的纺织文化中极具代表性,这类长袍常为贵族或仪式服饰,既彰显精湛的染织技艺,也通过纹样、色彩传递伊斯兰艺术 “非偶像化(侧重抽象纹样)” 的美学核心与文化符号,是身份、信仰的象征。

下图以植物纤维为原料,采用编织工艺制成的容器,色彩取自天然染料,造型涵盖圆形、长椭圆形带盖样式,编织纹样呈现螺旋、条纹等几何秩序感,体现出对自然材料的巧妙运用与精湛工艺。

这类容器常见于美洲原住民的生活与文化中,既具备日常储物的实用功能,也通过色彩、纹样的组合,承载着部落的审美偏好与文化符号。

下图是欧洲洛可可风格宫廷刺绣的挂毯,

以蓝色丝绸

为底,运用金线刺绣

工艺,辅以花卉纹样的丝线填充,工艺繁复精湛;金线的光泽与丝绸的柔滑质感相融合,尽显华贵精致。

整体构图由曲线主导,卷曲藤蔓、对称花束、柔美的垂饰与柱式结构构成整体图案,饰以大量花卉、枝叶等自然主义纹样,

整体氛围优雅、柔美且充满轻盈感,契合18世纪欧洲宫廷对精致生活与自然之美的追求。

中国元素出现了:

下图是中国清代的彩釉鼻烟壶,造型小巧规整,以绿、黄为主色调,色彩艳丽,瓶身通过浮雕或模印呈现出精致的神鸟、云纹等纹饰。

下图是展现中美洲古代文明的神像或贵族形象的雕塑。

材质为石材,人物头戴复杂的宗教性头饰,象征神性或权力,颈部饰有项圈,整体造型庄重肃穆。这类雕塑多用于宗教祭祀仪式,彰显贵族、神祇的权威。

下图是大洋洲西南太平洋群岛区域美拉尼西亚部落的传统木雕艺术品,造型

融合了神话生物、鸟类、人形

等复合符号,通过 “超自然形象的拼接”,具象化部落认知中的神性力量;以硬木雕刻为基础,辅以红、褐等矿物颜料彩绘,线条繁复且充满动感,体现工匠对力量与神性的艺术诠释;可能是 “图腾柱” 的一部分,或用于如祭祀、部落集会等仪式场景,通过夸张的造型、复合的符号系统,传递美拉尼西亚部落对自然力量、祖先灵魂、神性秩序的敬畏与崇拜,承载连接现世与祖先、神灵世界的宗教功能。

下图的展品是具有鲜明的民俗风格,运用刺绣、珠饰镶嵌、贝壳装饰等工艺,以粉色为基底,搭配金色边缘、亮片与贝壳点缀,色彩艳丽且装饰繁复,包含头饰、腕饰等部件。

从其工艺与文化符号推测,这类配饰可能与非洲或大洋洲的部落民俗文化相关 ,常作为仪式性服饰的一部分,用于庆典、宗教仪式等场合。

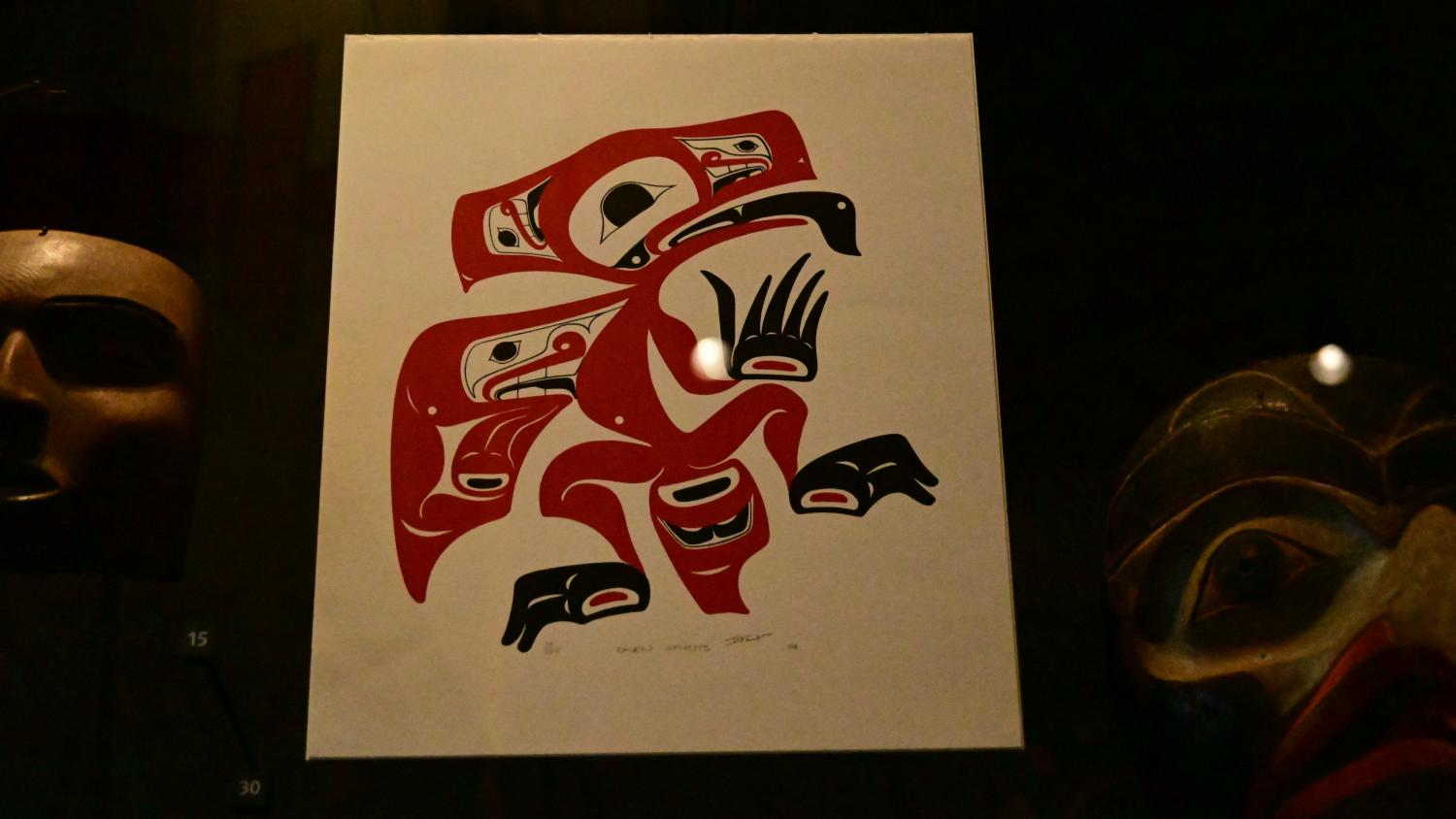

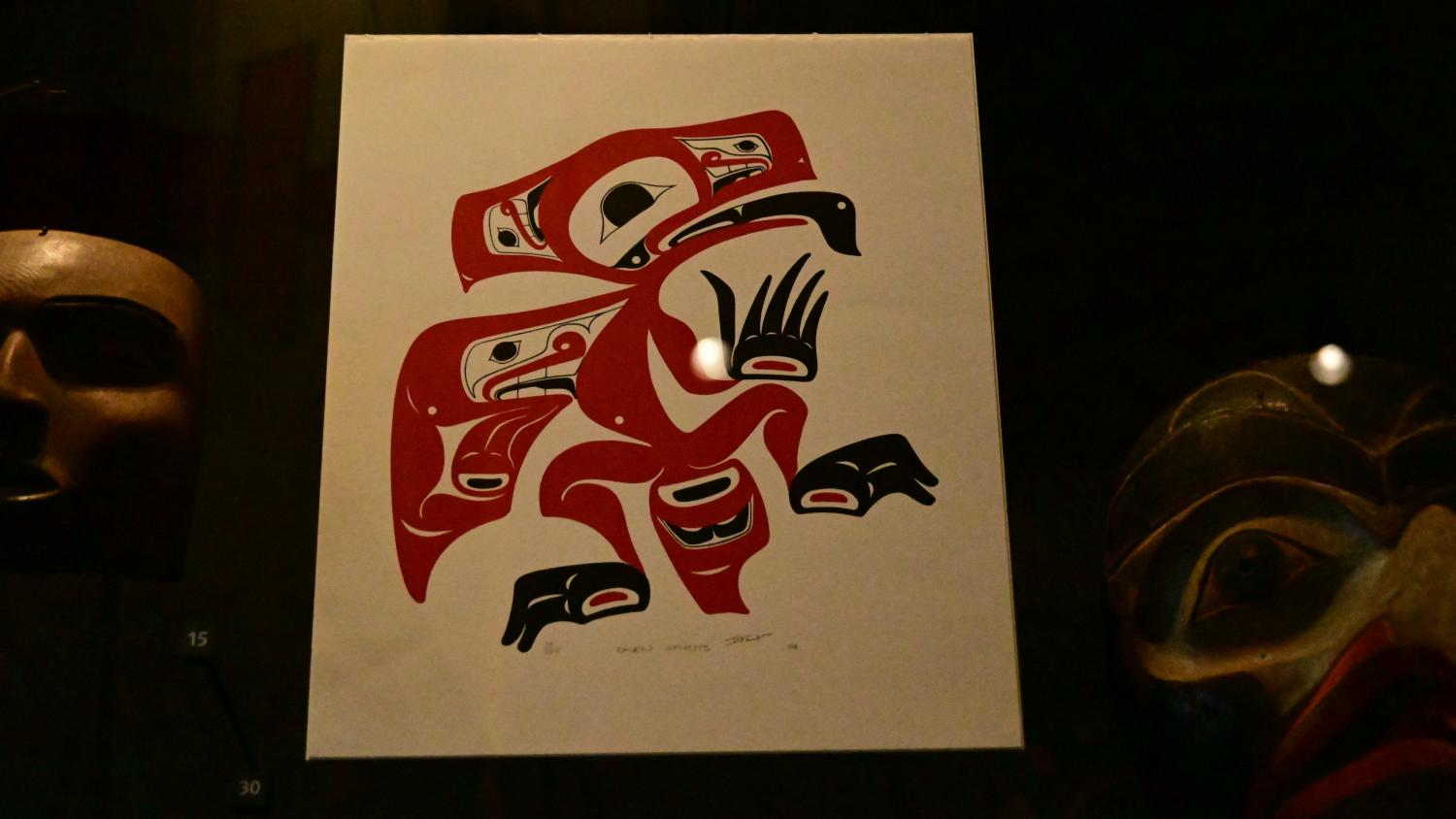

下图是北美洲原住民(特林吉特、海达等西北海岸部落)的艺术作品。

画面以红、黑为主色调,采用抽象图腾式造型,融合渡鸦等具有神圣寓意的生物与人类元素,是原住民艺术中以符号化形象传递神话传说、宗教信仰与文化记忆的典型体现。

渡鸦在部落传说中常作为创世者或文化英雄出现,这类作品既承载部落故事的传承,也可能服务于仪式、身份象征等场景,是现今人们研究原住民精神世界与艺术表达的重要载体。

下图是美洲原住民的传统编织包,以彩色线绳或织物经手工编织、装饰而成,表面呈现几何纹样,搭配流苏等细节,工艺精致细腻。

这类器物兼具日常储物的实用功能,又通过鲜明的色彩、秩序感十足的几何纹样,承载着美洲原住民部落的文化符号,体现出他们对自然材料的巧妙运用与独特艺术审美。

三尊多色琉璃的结跏趺坐佛教造像,分别以绿、蓝、红为主色调,底座为金色雕花纹饰。

佛教中不同色彩常关联特定佛尊或寓意,如蓝色象征药师佛的 “疗愈” 愿力,绿色、红色也分别对应不同佛菩萨的精神特质。琉璃的透明性在佛教里象征清净通透,契合佛法的智慧与心灵纯净的追求。

结跏趺坐、禅定印的经典造像姿态,表达了禅定觉悟的核心佛教意象。底座的金色雕刻既强化神圣感,也体现工艺的装饰性。

这类造像常见于藏传或南传佛教艺术中。

下图是藏传佛教的护法神造像,

呈现神骑神兽的形态。

人物为护法神,头戴宝冠,身着彩衣,手结特定宗教手印,骑乘的神兽亦装饰华丽,象征护法对邪魔的威慑与护持佛法的力量。

造像整体运用彩绘工艺,色彩浓烈且装饰繁复,

通过神异形象与鲜明色彩,传递佛法的威严与护佑愿力。

下图是博物馆中的一处特定文化群体日常生活场景复原,通过各类器具与多媒体投影,呈现该群体的物质文化与生活智慧。

其中有件东西特别眼熟,没错啦,就是暖水瓶,曾几何时,可是生活中的必须品甚至是奢侈品呢~~~

下图的作品并非来自某一古代文明的文物,而是融合了绘画与拼贴等现代艺术技法的当代艺术创作,以超现实的构图、丰富的拼贴层次,引发人们对历史、记忆、族群文化传承的深度思考。

下图是来自西非如贝宁王国文化圈的象牙雕刻梳具,以象牙为原料,雕刻工艺精湛,上部呈现人物骑兽吹奏乐器的立体造型,人物服饰、兽形及梳身的圆形编织几何纹都刻画得较为细腻,体现西非传统雕刻的高超技艺。

这类梳具不仅用于梳理头发,更可能是贵族或仪式场合的器物。

下图是西非贝宁王国(今尼日利亚地区)的青铜雕塑,属于贝宁宫廷艺术的典型代表。

贝宁青铜艺术多为王室服务,用于记录仪式、历史事件,是权力、信仰与工艺的融合载体。

雕像以青铜为原料,采用失蜡法等精湛铸造工艺,将人物的华丽头饰、服饰纹饰,动物的肌理质感等细节刻画得极为细腻。

下图还是西非贝宁王国的青铜雕塑,

人物高冠、长角状的独特头饰和华丽服饰,都象征着王室或贵族的身份,以及神性权威

。多人物组合的造型,常关联宫廷仪式、宗教叙事

等场景,体现宗教与政治权力深度绑定的文化逻辑。

又一件西非贝宁王国的青铜雕像,

人物同样是高冠、长角状的独特头饰,服饰华丽,是高超的金属铸造技艺作品,为研究贝宁王国的社会结构、宗教体系与艺术审美提供了关键实物证据。

下图的公鸡,可不是铁公鸡哦,而是青铜公鸡。

表面的纹理雕刻细腻,精准模拟了公鸡的羽毛形态,尽显贝宁工匠高超的金属加工与艺术创作能力。

下图的雕塑作品,左侧为木雕,右侧为金属铸造。木雕通过肌理与造型传递古朴质感,金属雕塑则借失蜡法铸造出繁复精细的几何纹、叙事性图案等纹饰。

雕塑上的十字元素,做为一种特殊符号,既体现贝宁本土的精神世界与艺术审美,也反映了其与外部文化的交流互动,是研究西非古代文明社会结构、宗教体系、工艺水平的关键实物。

下图的青铜仪式用器具,也是贝宁宫廷艺术的核心代表作。

作品表面雕刻繁复,环绕着多个人物形象,人物头戴独特头饰、身着纹理精细的服饰,尽显金属铸造技艺的高超。

下图的西非贝宁王国青铜饰板,因为有鱼,而格外亲切。

这些饰板工艺精湛,表面雕刻着风格化的鱼形图案,在贝宁文化中关联水、生命繁衍等寓意。这类饰板多用于宫廷建筑装饰或仪式场景,是王权权威与宗教信仰相融合的艺术载体,见证了贝宁文明高超的金属铸造技艺与独特的精神世界。

堪称巨型的象牙雕刻艺术品,以整根象牙为载体,表面满布精细的叙事性纹饰,底部结合了具有象征意义的人物头像雕刻,工艺繁复、细节极致。

此类贝宁象牙雕像,记录了王室仪式、历史事件或神话场景,见证了西非古代高超的工艺水平与独特的文化逻辑。

下图是非洲或大洋洲等地区原住民文化中的仪式性串饰,由织物、木材、金属、贝壳等多种材质组合而成。

红布包裹的物件、葫芦形装饰、珊瑚色圆柱、贝壳镶嵌物等各类造型独特的坠饰,既体现了对自然材料的巧妙运用,也可能承载着特定的文化象征,如生命繁衍、神圣护佑、身份标识等,反映了该文化群体对自然的理解与艺术创造力。

下图展示的是大洋洲原住民的文化展品。

展柜内包含了多类具有文化与仪式意义的物品,前面显眼位置是两件以大量羽毛装饰而成的的仪式性面具或服饰,其中的羽毛工艺既体现了原住民对自然材料的巧妙利用,也承载着与神灵、自然力量连接的象征意义。背景是悬挂着带装饰的棍棒、石制器具、小型容器等,用于当时的生产生活,或服务于宗教仪式、部落活动。

中间的老照片与德语文字,提及奥地利斐迪南大公的旅行日记,暗示这些藏品与近代殖民探险、文化收藏有关。

下图也是原住民文化的展品陈列,整体展陈通过乐器、仪式器具、雕塑、饰品等,系统呈现原住民文化的精神信仰、艺术创造与社会结构,可从中理解其独特的文明内核。

中央的人形织物造型夸张,带有红色装饰与顶部的图腾化造型。左侧有传统打击乐器,上方的木雕人像

属祖先崇拜或神灵主题,右侧是

各类珠串、金属饰品

。

下图展柜中的,明显是东邻日本的传统艺术与文化展品陈列,从多个领域反映日本历史中的武士文化、贵族文化及其审美特色。

中央悬挂的服饰是武士礼服或铠衣,下方是华丽的武士刀,刀装的金工、漆艺体现。表面以金、银粉末描绘纹样的漆艺——莳绘漆器,是日本贵族艺术的代表,常用于文房、贵重物品收纳,展现精致华美的审美。茶入、茶碗茶具等相关器物,反映日本的茶道的精神——和、敬、清、寂,承载侘寂即沉静之美。其他艺术形式

如和扇、青花瓷器、卷轴等,则是日常生活与艺术的融合。

下图的这尊日本传统人形玩偶,属于御所人形或宫廷人形类别,是江户时代(1603-1868)贵族文化的精致缩影。

玩偶身着多层华丽和服,外层为橙红色地纹织物,上绣金色龙纹与祥云图案 —— 龙纹是皇室与权力的象征,此类纹样多见于江户时代上层阶级服饰。和服领口、袖口的刺绣采用打籽绣、平针绣等复杂技法,金线与彩线交织,展现当时顶级染织工艺。

人偶头部为白皙陶瓷面庞,眉毛细长如柳,双眼微阖,唇色淡红,延续平安时代(794-1185)贵族女性的妆容风格。发髻梳成大垂发样式,插有珍珠、玉石制成的发饰,两侧垂落的发绪点缀着金属铃铛,行走时可发出清脆声响,兼具装饰与礼仪功能。

玩偶整体造型庄重典雅,还原了江户时代贵族女性的仪态。此类人形最初用于宫廷仪式或贵族间的礼品互赠,后逐渐发展为民间节庆(如女儿节)的重要陈设,承载着对女性优雅气质的审美追求与文化寓意。

下图是一件具有原始宗教与仪式功能的木雕面具,从风格特征判断可能属于东南亚或中国西南地区的少数民族文化遗存,年代可追溯至19-20世纪。

面具整体采用整块硬木雕刻而成,表面呈现深棕与赭石色的矿物颜料残留,因岁月侵蚀形成细密裂纹与包浆。顶部有束发状凸起,面部轮廓夸张 —— 双眼为圆形镂空,内嵌的黑色眼珠是贝壳或琉璃材质,鼻梁高挺且鼻头宽大,鼻翼两侧有对称的三角形镂空透气孔,嘴部呈微笑弧度并露出牙齿轮廓,两颊布满点状凿刻纹饰。

这种

面具通常用于驱邪仪式、丰收庆典或丧葬舞蹈,眼部镂空设计便于佩戴者视物,面部狰狞与威严并存的表情旨在震慑恶灵或沟通神灵。雕刻技法以圆雕为主,辅以浅浮雕和线刻,细节处可见工匠对肌肉纹理与骨骼结构的夸张化处理,体现了原始艺术中神形兼备的创作理念。

中国的漆器也来了。

下图的展品是象牙雕刻的佛教四大天王造像,四尊造像从左至右分别对应

南方增长天王(持宝剑,象征 “锋锐”,寓意斩断烦恼);方持国天王(抱琵琶,象征 “调”,寓意以乐教化、护持国土);西方广目天王(姿态雄健,常以蛇 / 龙为象征,寓意 “顺”,观察护持众生);北方多闻天王(握宝伞,象征 “雨”,寓意遮蔽魔障、护持财富)。

这组造像以象牙为材,雕刻细腻入微无论是铠甲的甲片纹理、人物的威严神态,还是法器的细节,都精雕细琢,既承载着佛教护法安僧、祈愿祥和的文化内涵,也体现了古代工匠对材质与造型的高超驾驭能力,是宗教信仰与工艺美学结合的典范。

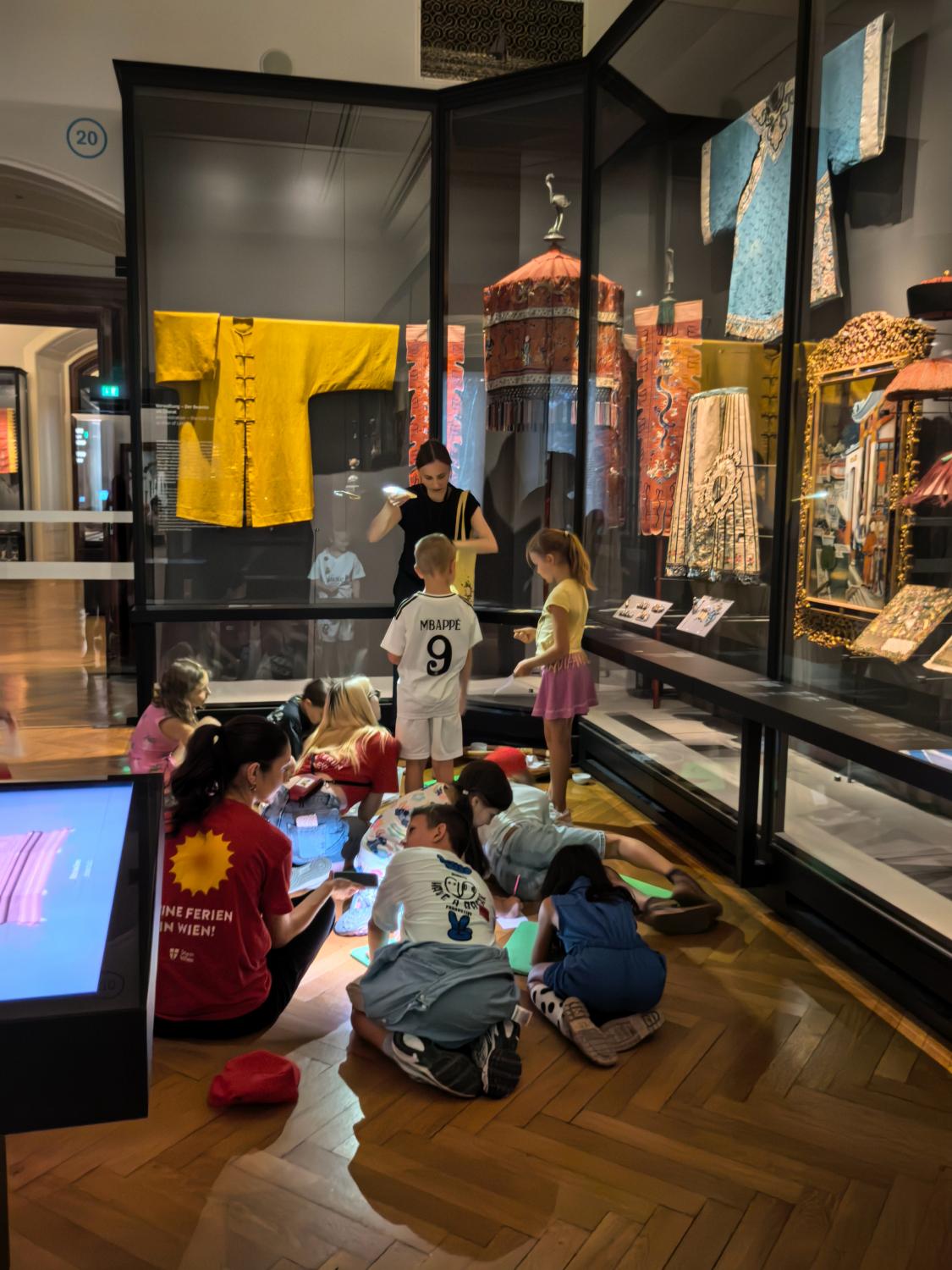

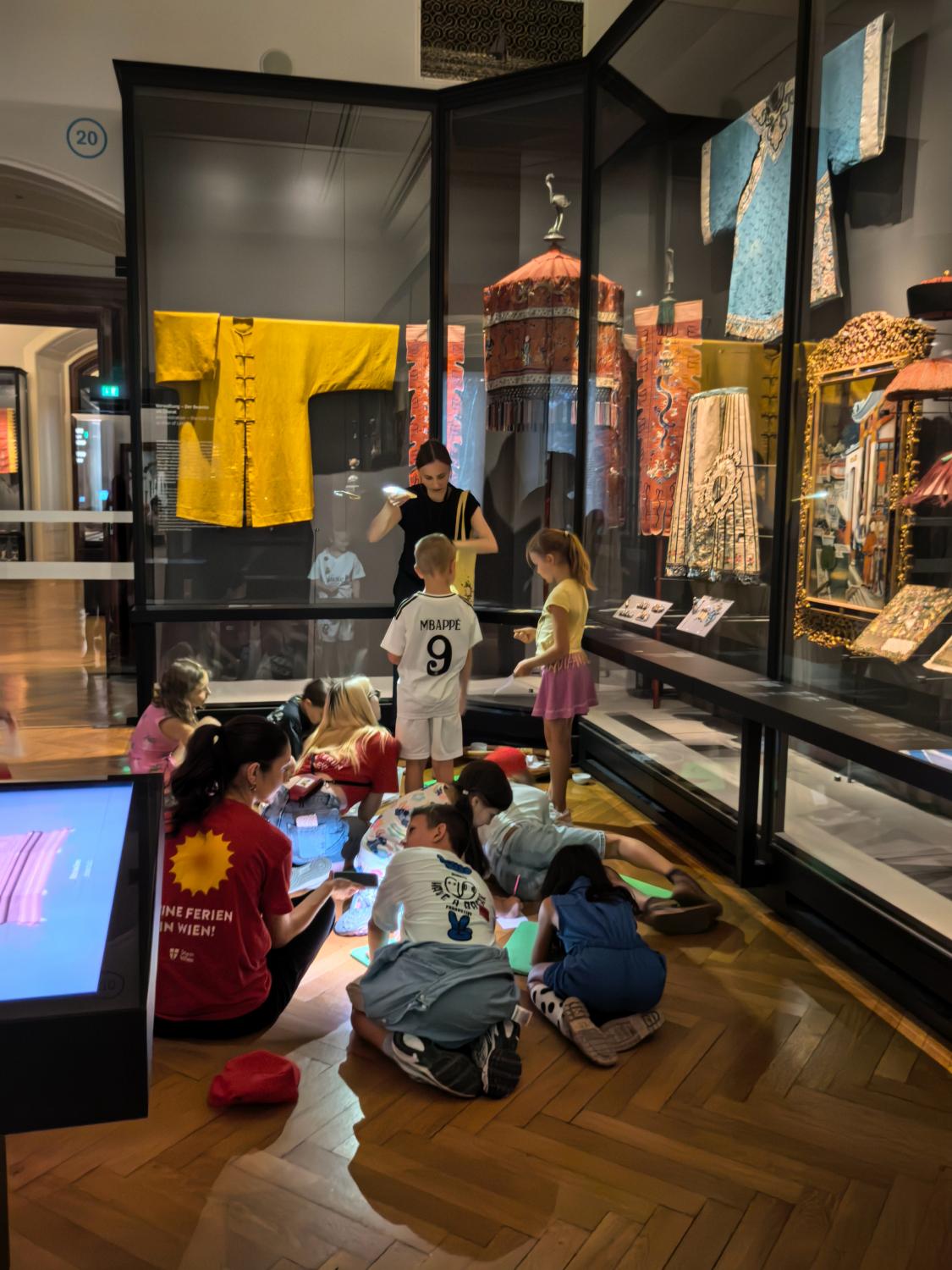

遇到在博物馆中上课的孩子,听得认真又专注。

分为几个小组,展柜中的文件是不是很眼熟?

清代官制的官服、服饰、花翎、项珠、文官补子等文物,集中体现出清代森严的品级制度,且不知老师是怎样向孩子们讲解的。

下图中上方的蓝地衣袍与下方裙装,以丝绸为主要材质,领口、衣襟边缘及裙身饰有精细的吉祥纹样、人物场景等织绣工艺,展现清代贵族或宫廷服饰的华丽质感,反映织绣为贵的服饰审美与高超的手工技艺。

描绘中式庭院与人物的纪实画,装裱在西洋风格的鎏金雕花镜框中,是中外文化交流下的器物融合,印证了清代对外文化互动的痕迹。

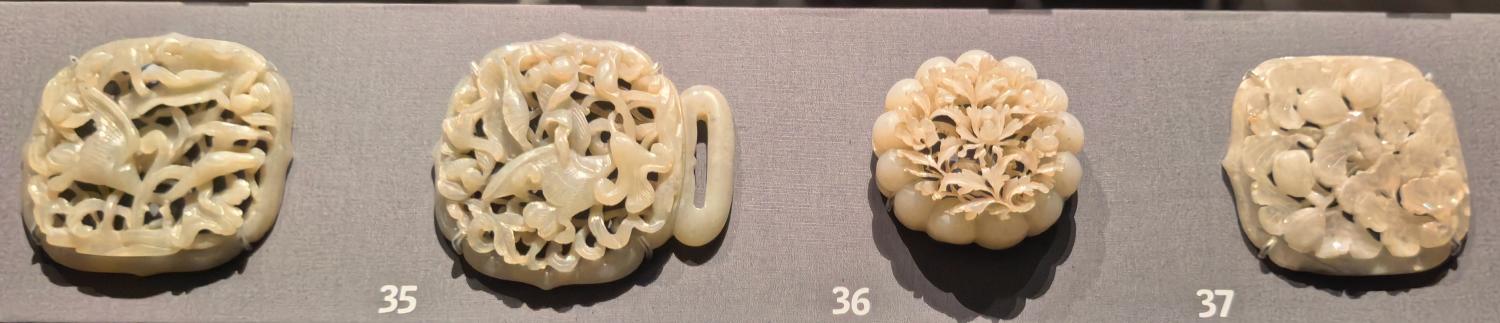

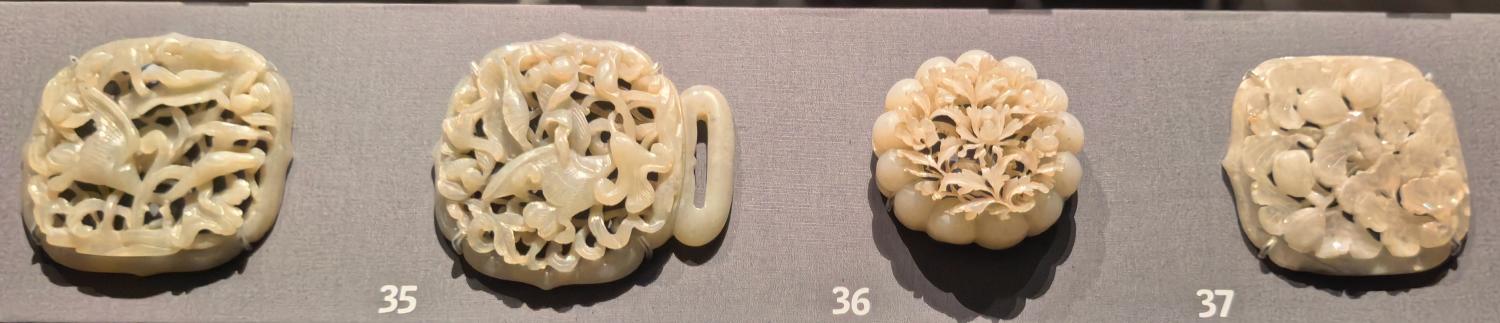

下图是一组清代玉雕带饰,是白玉透雕作品,是古代贵族服饰上的重要配饰,体现了清代 “乾隆工” 的精湛工艺水准。

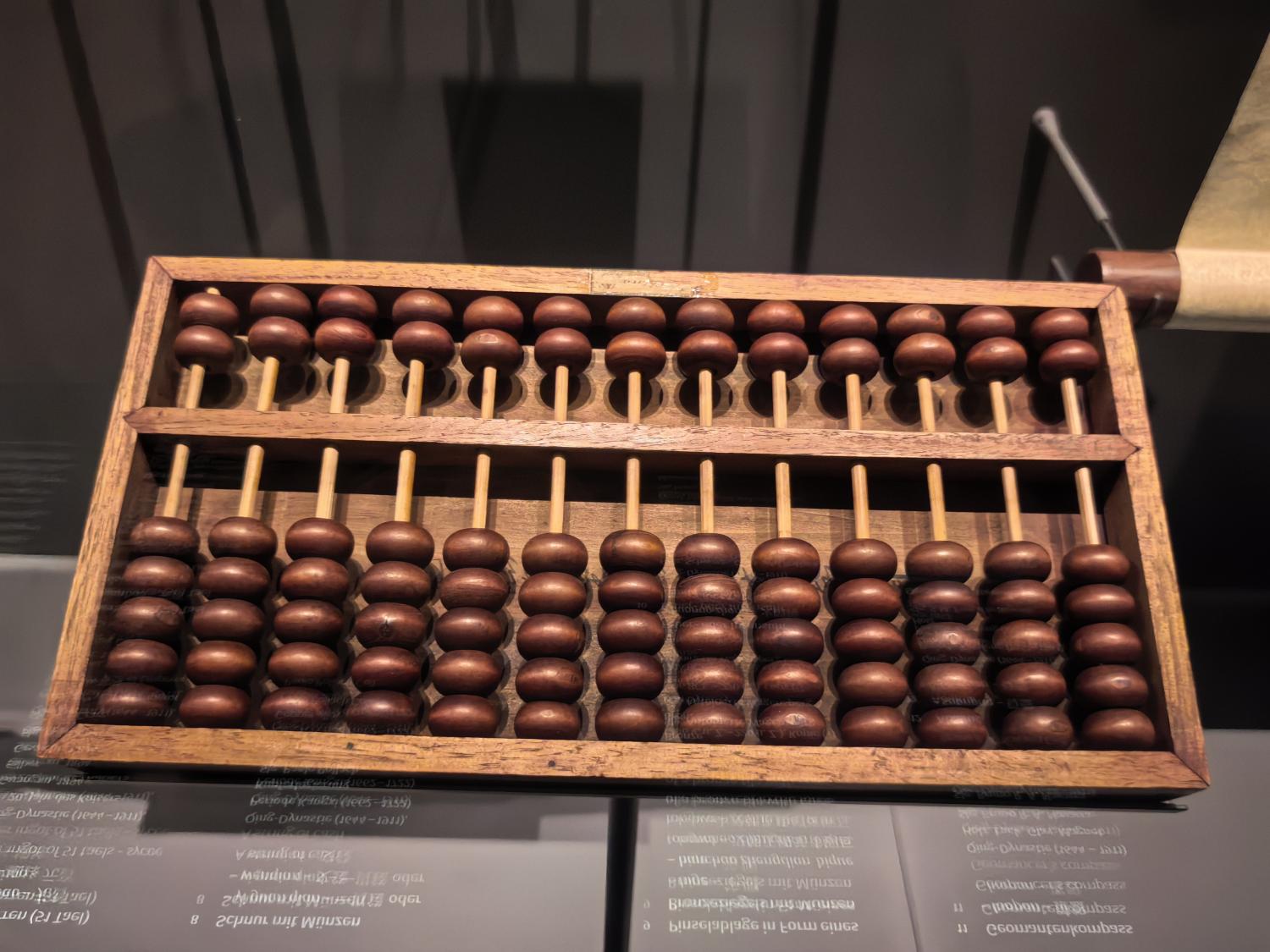

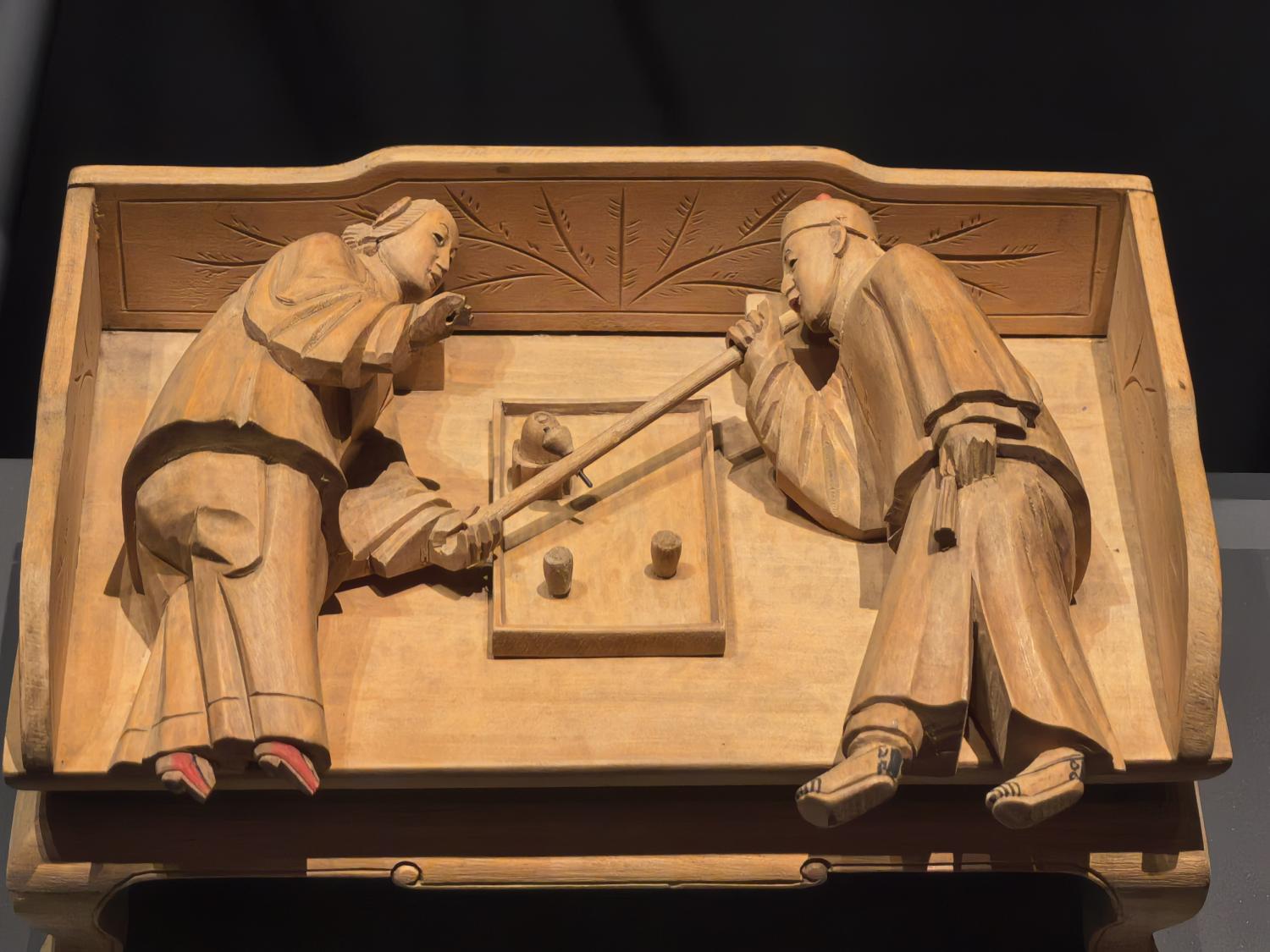

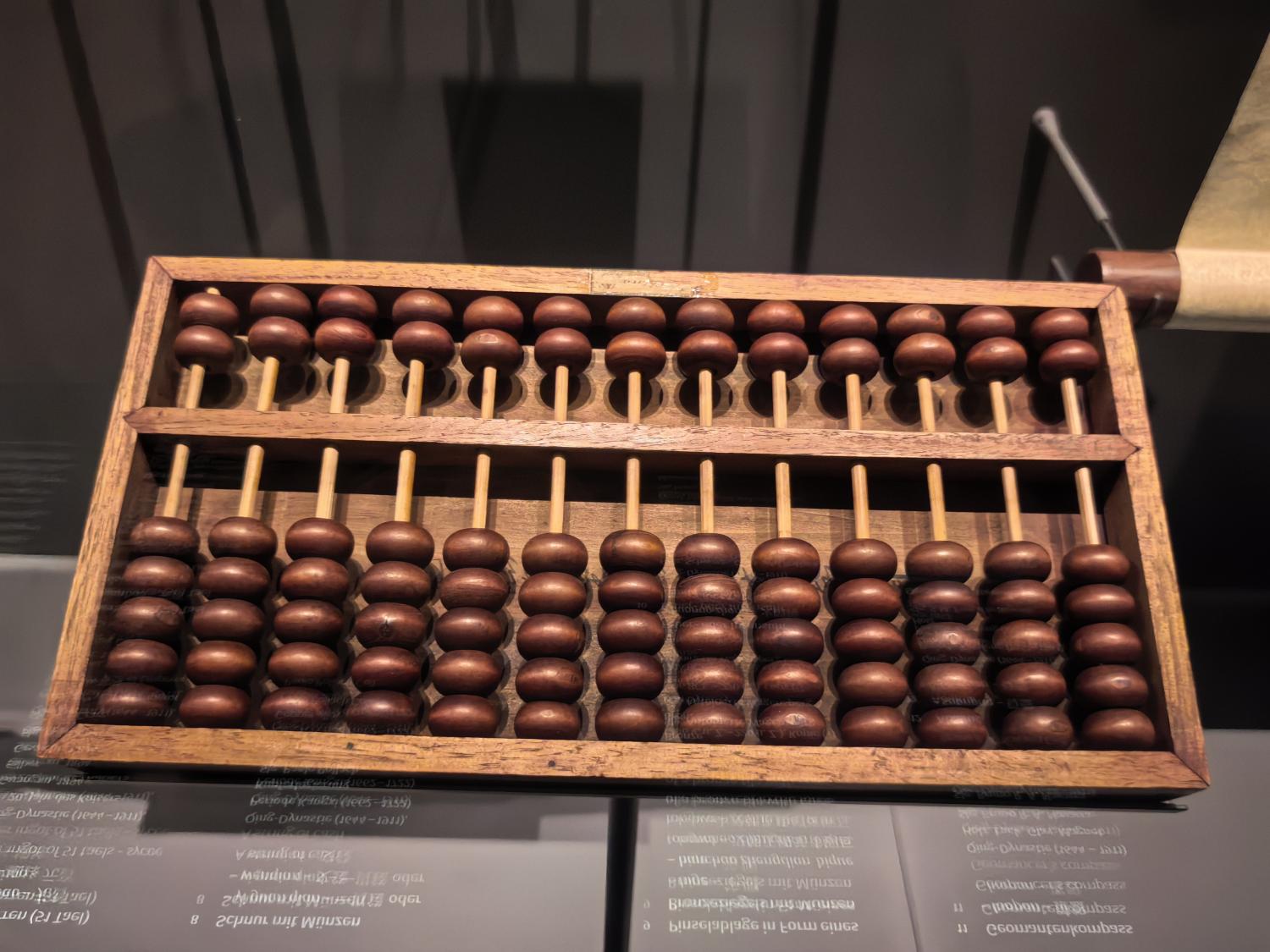

中国传统的木质算盘也来了。

算盘凝聚了中国古代的数学智慧,不仅是商业、工程等领域的核心实用器具,还衍生出已入选人类非物质文化遗产的“珠算” 技艺,

承载着中华文化对 “数” 的认知与应用智慧。在电子计算工具普及前,算盘长期主导手工计算的效率与精度,是中国古代科技与文化的重要符号。

做为现代人,财会专业出身,持有珠算三级等级证书的,正是鄙人,不才不才~~~

下图中的三折屏风,就是开头时说到的那件清乾隆时期的宝座屏风,红色象征吉祥喜庆,山水人物纹样寄托国泰民安、福寿绵长。

乾隆朝是清代剔红工艺的鼎盛期,以繁缛精细、层次极致著称。图中屏风的剔红技法精湛,人物、山水、建筑的雕刻层次丰富、细节繁复,符合乾隆朝追求极致工艺的特点;“群仙祝寿” 是乾隆时期宫廷艺术常见的吉祥题材,寄托皇家对福寿的祈愿;而三折式的宝座后屏,常被置于宝座后方,兼具装饰与彰显皇权威仪的功能,也是清代宫廷家具的典型制式,尤其是乾隆时期,这类大型华丽的屏风多用于宫殿的核心陈设。

屏风整体呈 “山” 字形,由三块独立屏板组成,朱漆髹涂厚度达数十层,通过分层剔刻的手法形成立体浮雕效果。主屏上雕刻有 “群仙祝寿” 主题,山峦叠嶂间可见亭台楼阁、桥梁瀑布,人物衣袂飘飘,神态生动;两侧副屏上对称雕刻着 “渔樵耕读” 传统题材,纹饰繁而不乱,层次分明。边框采用 “回纹”和“如意云纹” 装饰,底座为须弥座式,边角镶嵌铜鎏金包角,尽显皇家器物的庄重华贵。

雕漆工艺需经制胎、髹漆、雕刻、打磨等三十余道工序,耗时数年完成,现存完整清代大尺寸剔红屏风存世量极少,尤其是这件乾隆朝的宫廷漆器,是漆器工艺的巅峰代表作品,具有极高的历史与艺术价值。

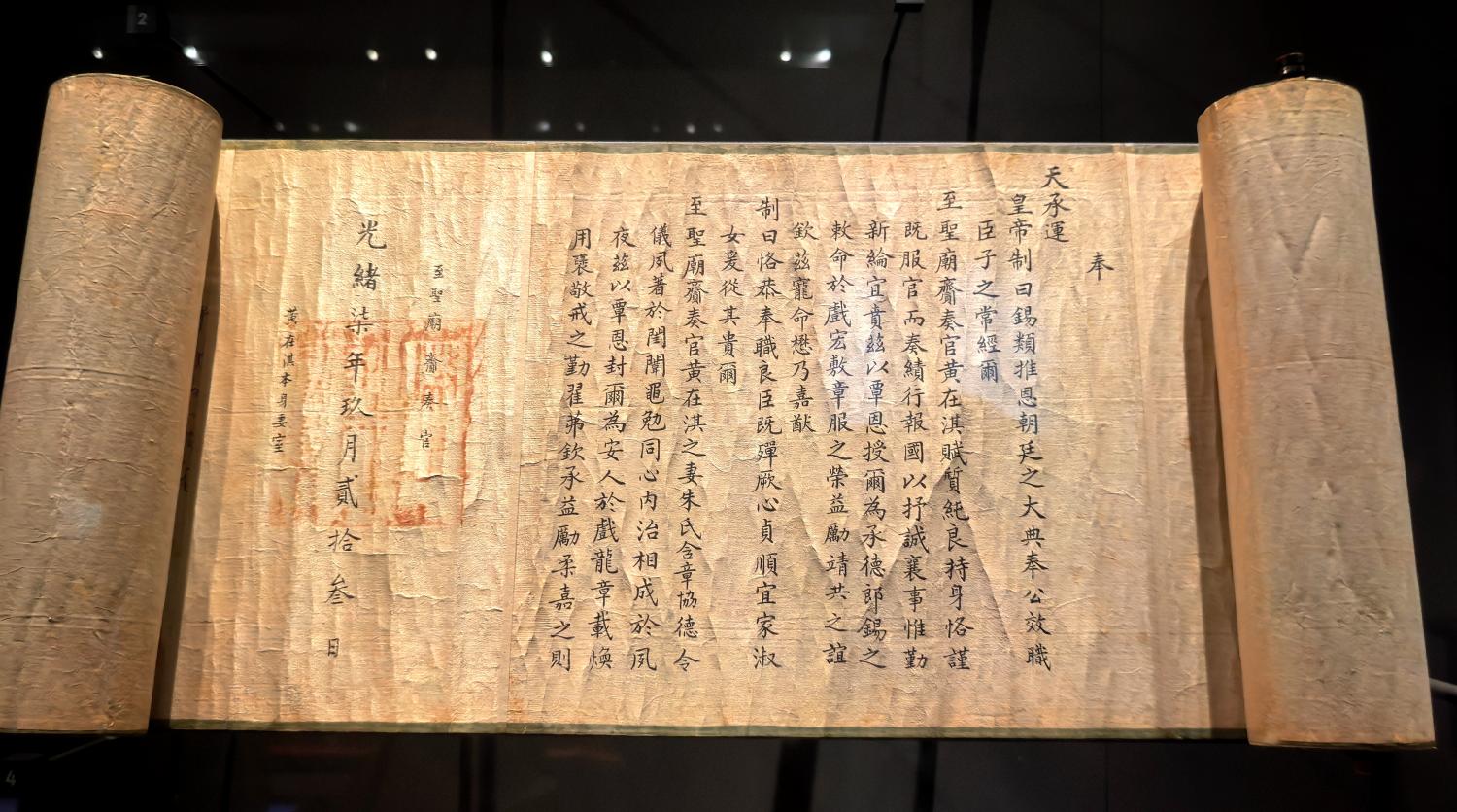

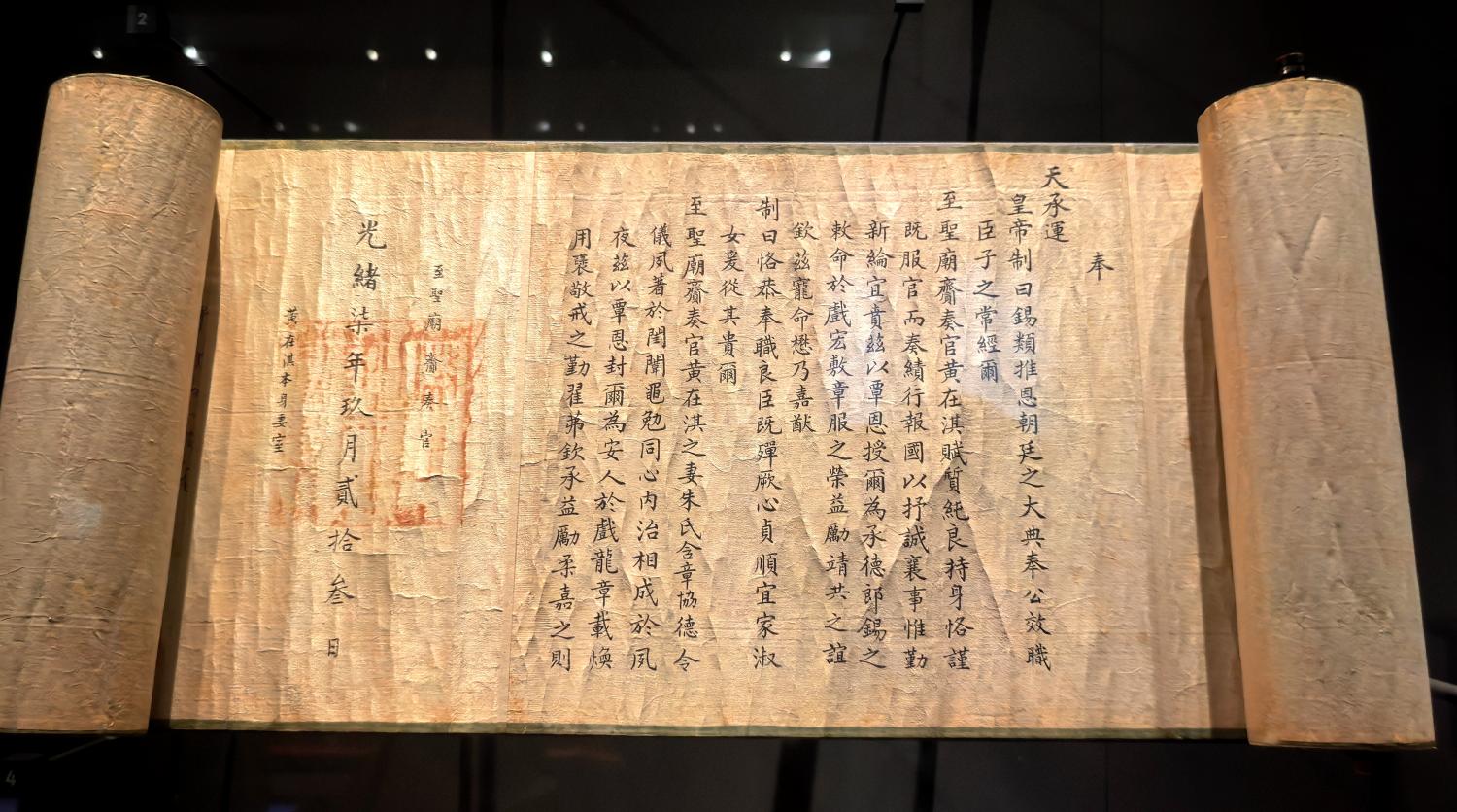

上面的都还不算什么,下图中光绪皇帝的诰命,是不是更厉害?

这份诰命出自1881年,光绪七年,是圣旨类的官方文书,用于表彰官员并推恩其家属。

诰命是古代帝王对官员及其亲族进行封赏的正式文书,具有鲜明的封建等级与礼仪属性。文书以卷轴形式呈现,字迹为规整的馆阁体,开篇 “奉天承运 皇帝制曰” 是清代诰命的典型格式。

内容大意为:因官员(文中 “至聖廟齋奏官黃在淇”)奉公尽职,皇帝对其嘉奖,并将恩荣推及家属(其妻朱氏),授予相应的命妇荣誉(如 “安人” 等称号),同时强调 “同心内治,相成于风”,体现了 “家国同构” 的传统伦理 —— 以家庭伦理辅助朝堂治理。

此类诰命是研究清代政治制度、礼仪文化与文书艺术的重要实物,既承载着封建皇权的权威,也反映了当时的社会等级与伦理观念。

“灭洋” 旗帜,出自义和团运动时期。

爆发于19 世纪末的义和团运动,以 “扶清灭洋” 为核心口号,其中的“灭洋” ,体现了当时中国民众反抗帝国主义列强侵略、抵御外侮的强烈诉求。

没想到在同为入侵者的奥地利,也能看到这样的旗帜。

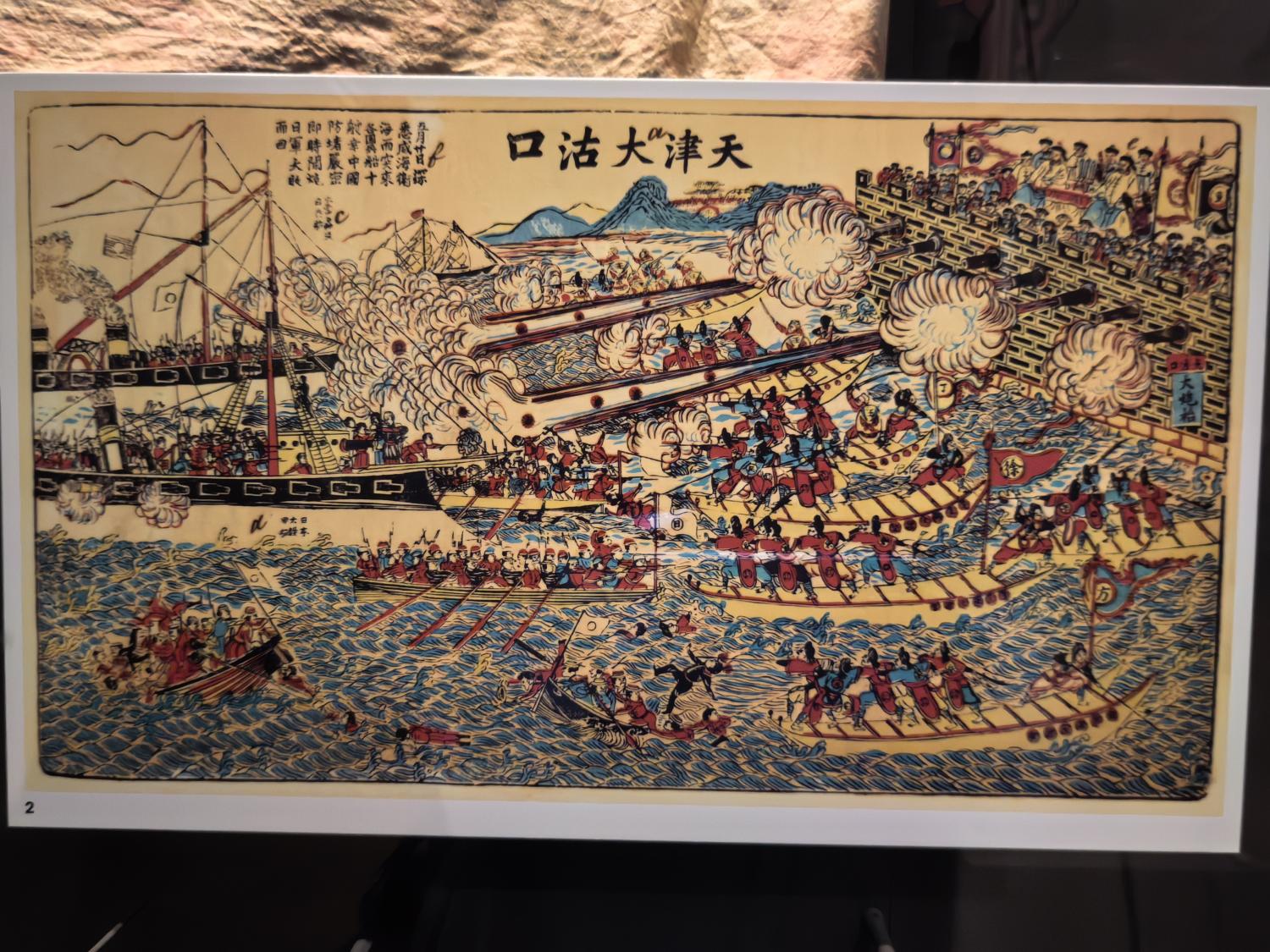

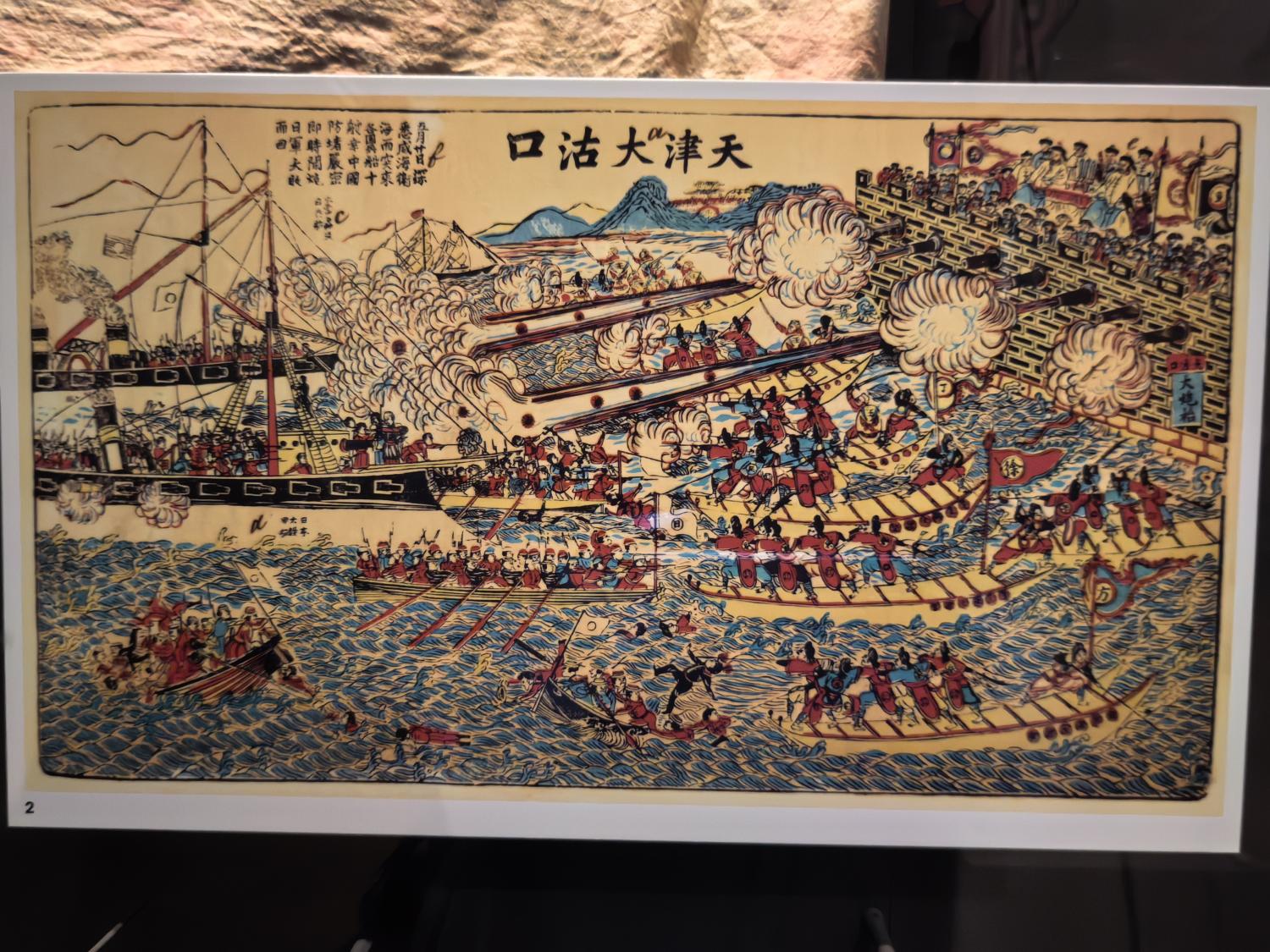

旗帜下方,是一幅木版画,

画面上方有 “天津大沽口” 几个字,描绘的是近代天津大沽口的战事场景

。

其中西式军舰与中式船只交织,炮火硝烟弥漫,展现激烈的水战冲突;

水面上有大量身着红衣的士兵或民团等武装人员参与战斗,部分人员在船只间搏杀、涉水作战;岸边城墙高耸,城上聚集着守城人群,与水上战斗形成呼应,凸显战场的立体性。

近代中国与西方的互动,包括列强侵华、中外军事冲突等,都是世界近代历史的关键部分。大沽口作为近代中国的沿海防务核心,是第二次鸦片战争、八国联军侵华时期的大沽口战役等中外冲突的重要发生地,也是全球史中的一环。维也纳国家博物馆收藏此类文物,体现了其对非欧洲地区近代历史的关注,助力构建更完整的全球历史叙事,也是中西方历史互动的实物见证,帮助欧洲观众理解近代中国的变迁,以及中西方在冲突与交流中形成的历史记忆,促进不同文化间的相互认知。

下图的吸食鸦片场景,哎呀,就不多说了~~~

下图的纸本设色画,呈现的是清代社会相关场景。

画面左侧,一男一女共同扛着带有孔洞的木枷;右侧女子手持竹篮,似与戴枷者产生互动。

作品以写实的笔触,反映了清代刑罚制度与民间生活的交织,是研究清代司法实践、社会民俗的形象化资料;从艺术类型看,接近清代用于外销或纪实的民俗画风格,承载着对当时社会风貌的记录。

下图是展现中国古代精湛牙雕艺术的船型工艺品,运用镂空雕、圆雕、透雕等多种技法,将牙料的细腻质感与雕刻的繁复细节完美结合,打造出

一艘装饰华丽的船。

船体分层设计,上层有带栏杆的平台,舱室门窗、栏杆处布满精细的镂空花纹

,工艺精巧繁复;平台、甲板上雕刻人物小像,还有植物类装饰元素,营造出水上生活 / 出行的场景感,反映古代内河航运、贵族游赏的社会风貌。

下图是一组展示以中日文化为核心的东亚历史与工艺的展柜,展品涵盖多类文物与视觉资料。

上方有莲花形鎏金灯具、龙形雕塑、禽鸟及兔、鸮等动物造像,多为铜或鎏金材质,体现东亚传统金属工艺。中间的彩色历史纪实画,呈现的是仪式、庆典或外交场景。配合

记录近代人物、事件的黑白照片,补充图像化的历史记忆。

上图下方居中的金属物件,是日本传统刀具的配件——刀镡,集中了江户时代(或更早)的金属雕刻工艺与美学风格。

锁子甲斗篷的出现,说明结束了民族学的部分,开启了

皇家武器展区。

锁子甲斗篷采用金属圆环连锁编织的工艺制成,通过环环相扣的结构,既能为穿戴者提供对刀剑、箭矢等的防护,又兼具一定灵活性。斗篷式的造型,可保护肩部、上半身等区域,在保证防护性的同时,也兼顾了行动的便利性。

这类锁子甲装备在中世纪欧洲较为常见,是骑士、战士等群体的重要防护器具,作为历史文物,见证了古代金属加工技术与军事防护装备的设计水平。

在维也纳国家博物馆看的这个皇家武器展,其实是维也纳艺术史博物馆(KHM)的核心分支展区—— 因武器 / 盔甲藏品主题特殊、体量庞大,且需匹配王朝军事场景的展陈氛围,才单独设在新霍夫堡宫,本质是 KHM 馆藏的一块专属展示空间。

这个属于艺术史博物馆旗下的皇家武器展区(Hofjagd- und Rüstkammer,又称帝国军械库),是世界上最重要的历史武器与盔甲收藏之一,承载着哈布斯堡王朝及欧洲数百年的军事、艺术与权力记忆。

展区以15至18世纪的盔甲、武器为核心,涵盖三大类:

一、盔甲:包含实战盔甲,如体现中世纪战争防护需求的马克西米利安一世的哥特式野战盔甲,为骑士比武或宫廷仪式定制的装饰极尽华丽的礼仪 / 比武盔甲,还有为未来的查理五世等少年君主制作的小型盔甲。

二、武器:从被誉为世界最美武器之一的马克西米利安二世的金剑等佩剑,到匕首、火枪、权杖等武器,许多武器的柄、身雕刻有繁复花纹或神话 / 宗教主题,兼具杀伤力与艺术价值。

三、配套装备:马鞍、猎装、骑士比武器具等,装饰精美,反映了贵族的狩猎、仪式等生活场景。

这些藏品涵盖了欧洲多数西方王朝(如西班牙、阿拉贡、波西米亚)及奥斯曼帝国的器物,哈布斯堡家族通过联姻、外交、战争与采购,汇集了这些不同地区的顶级军备。

从重点展品与核心亮点的角度,也分为三类:

一、哈布斯堡核心人物的定制盔甲

马克西米利安一世(1459-1519)的盔甲,由顶级匠人打造,融合哥特式工艺与权力象征,是中世纪盔甲向文艺复兴风格过渡的代表,见证其作为神圣罗马帝国统治者的权威。

费迪南德二世(蒂罗尔大公)的收藏,做为狂热的收藏家,他的“英雄军械库” 收录了欧洲各地的名人盔甲,奠定了展区的核心,甚至影响了近代博物馆收藏的范式。

二、艺术与工艺巅峰之作

米兰是文艺复兴时期的盔甲制作中心,展区中米兰匠人为帕尔马公爵制作的 “all’ antica” 风格盔甲,融合了古典艺术元素与防护功能,由艺术家 Andrea Casalini参与设计的米兰风格盔甲,是实用艺术的典范。

金柄佩剑、刻有丢勒(Dürer)或霍尔拜因(Holbein)风格图案的火枪,将锻造、雕刻、鎏金等工艺推向极致,是贵族身份与艺术品味的象征。

三、世界最早的博物馆目录

1601年出版的《Armamentarium Heroicum》(《英雄军械库图录》),是全球最早的博物馆目录,以插图记录核心藏品,为后世研究提供了珍贵的早期文献,标志着收藏从王室宝库向公共知识载体的转变。

皇家武器展区的历史与文化意义,则可以从下四个维度去理解:

一、欧洲权力史的缩影

哈布斯堡王朝作为神圣罗马帝国、奥地利帝国核心统治者,藏品见证其600余年的扩张、联姻与统治。这些盔甲与武器是一种权力符号,通过极致工艺彰显王朝财富、权威与对欧洲的掌控力。

二、工艺与艺术史的里程碑

展区中集合了中世纪至近代欧洲最顶尖的锻造、雕刻、鎏金、镶嵌等金属工艺,许多作品由米兰的 Kunz Lochner等著名匠人、文艺复兴时期的艺术家参与设计,是技术与艺术融合的典范,为研究欧洲近代工艺史、设计史提供无可替代的实物资料。

三、学术研究的基石

凭借悠久收藏历史与完善文献记录,这个展区成为全球武器与盔甲研究的核心阵地,推动军事史、物质文化史等领域发展,影响后世博物馆展陈与研究范式。

四、贵族文化与礼仪的见证

展区中的礼仪盔甲、比武装备、狩猎器具等,反映欧洲贵族的骑士精神与宫廷生活仪式—— 盔甲不仅是战争装备,更用于彰显勇武、展示财富品味,是理解欧洲封建贵族文化与身份建构的关键窗口。

总而言之,此处的皇家武器展区,是一部用金属与工艺书写的欧洲权力、艺术与文化史,让置身其中的人,直观触摸中世纪至近代欧洲的核心记忆。

走进这个皇家武器展区的第一感觉,是震憾,也是梦幻,如穿越般,走进了原本不属于自己的时空。

不光是制作精美,规模更是庞大,一个展厅接着一个展厅,一套又一套的铠甲罗列,立体到无孔不入。

如果这是走进了博物馆之夜,这些铠甲动起来,怕是早被吓得半死了吧~~~

太多了,看不过来,只能是匆匆走过,一边走一边挑喜欢的角度拍图,留下图片记忆。

不论是雕刻繁杂还是相对简单,都是精心的打磨,是不曾褪色的金属光泽。

还真得是大规模的展馆,才能容纳下这些展品。

给马匹的铠甲,也有很多很多。

也都是精美的制作。

欧洲人在这方面,也将艺术发挥到了极致,背后一定少了不财富的支撑。

下图尖椭圆形的金属盾牌,约1555 年制作,属于融合法国与佛兰德斯地区的工艺特色的佛兰德斯风格。

盾牌以金属为材质,通过浮雕、鎏金等精湛工艺进行装饰,中央主体呈现激烈的战斗场景,可能描绘的是罗马与迦太基之间的坎尼战役,周围环绕神话形象、纹章等元素,既具备战场防护功能,又充满艺术表现力。

下方说明牌中提到,这个盾牌还有一个配对作品——带有法国国王亨利二世与波旁公爵的纹章,现藏于纽约大都会博物馆。

下图展品展现了16世纪佛兰德斯-法国风格的欧洲贵族军备与工艺,上面的

圆形盾牌约制作于1550-1560年的文艺复兴时期,

以金属浮雕、鎏金工艺打造,中央是蛇发女妖美杜莎(Medusa)的头像,周围环绕着胜利(Victoria)、和平(Pax)、正义(Justitia)、命运(Fortuna) 等拟人化的女神形象,还有战士浮雕,既具备战场防护功能,又通过古典神话与美德象征,成为骑士比武、宫廷陈设的艺术化武器

,彰显贵族的文化品味与权力符号。

下面的马鞍后部护板

,约1555年

制作,表面雕刻有战斗或神话场景,工艺精湛细腻。作为贵族骑士马鞍的核心部件,这种护板既能满足保护骑手腰部 / 背部的实用需求,又通过艺术化装饰,成为骑士身份与宫廷奢华风尚的载体

,反映了文艺复兴时期实用器物艺术化的设计理念,以及欧洲贵族对军备美学的极致追求。

这些文物见证了文艺复兴时期金属工艺的巅峰、古典文化对军备设计的影响,以及贵族军事与礼仪生活的深度融合。

下图中的展品,呈现的也是文艺复兴时期欧洲贵族的军备与马术器具。

上面的卡图申式盾牌,通过浮雕、鎏金等精湛工艺装饰,表面布满神话场景、人物与动物造型。

下方成对陈列的马镫,同样以金属打造且装饰华丽。

放大上图中的两对马镫,做为骑士马术的核心辅助器具,其精美的雕刻、鎏金工艺,既满足助力骑士上下马的实用需求,又通过奢华装饰反映主人的贵族身份,见证了欧洲中世纪至文艺复兴时期马术文化与工艺水平的深度融合。

会不会感觉奢华到没有边际?

眼见为实,大大超出平凡人类的想像。

下图这件欧洲文艺复兴时期的盔甲装饰部件(推测为护肩或胸甲部分),采用黑金错饰工艺,以金属为基底,通过鎏金、雕刻等技法,呈现金色图案与黑色底纹的对比效果。

表面以菱形格划分区域,每个格内装饰有古典神话 / 寓言题材的图案,如半人半兽的萨堤尔、神话乐器、战斗场景等,体现了文艺复兴时期对古希腊罗马文化的推崇与再演绎。

下图的这把贵族佩剑,集中体现了当时顶尖的金属工艺与艺术审美,

刀柄采用鎏金工艺

,表面雕刻有繁复的卷草纹、兽首等装饰,细节精湛;剑格设计华丽,带有卷曲造型与浮雕元素,既具备防护功能,又充满艺术表现力,持有些剑之人,必是大贵。

下图是斐迪南二世大公爵的突击头盔,由米兰匠人乔瓦尼・巴蒂斯塔・塞拉博吉奥约1560年打造,属于哈布斯堡王朝的珍贵军备收藏。

头盔以金属为基底,通过鎏金、高浮雕等工艺,布满古典神话与凯旋主题的图案,有海神尼普顿、海豚、小天使,以及战斗、庆典相关的场景;顶部还有翼状兽形装饰。

斐迪南二世是哈布斯堡王朝的核心成员,这顶头盔不仅是突击作战的防护装备,更通过古典题材的符号

,传递王朝对古典权威的推崇;还通过精湛的米兰工艺

,彰显哈布斯堡家族的财富与工艺品味;其整体设计整体设计见证了文艺复兴时期军事需求与艺术创作深度融合的时代特征,是研究欧洲近代早期贵族军备、工艺史与权力象征的关键文物。

下图是一组贵族军备,融合欧洲与伊斯兰世界的工艺风格。

头盔

中央是伊斯兰风格尖顶盔

,金属表面饰有雕花,搭配流苏状垂饰,常见于奥斯曼帝国等伊斯兰政权的贵族装备。

多把长剑、匕首的剑柄、剑鞘采用鎏金、高浮雕工艺,纹样融合伊斯兰艺术的几何纹、植物纹与欧洲古典雕刻元素,既为实战武器,也因极致装饰成为贵族身份与品味的载体。

战斧的斧身、锤矛的金属部件同样布满精美雕刻,打破武器仅为实战工具的认知。

伊斯兰艺术风格与欧洲工艺技法在武器上的融合,反映了哈布斯堡王朝及欧洲贵族与奥斯曼帝国等伊斯兰政权在战争、外交、收藏交流等方面的互动,见证了不同文明的工艺影响与融合。

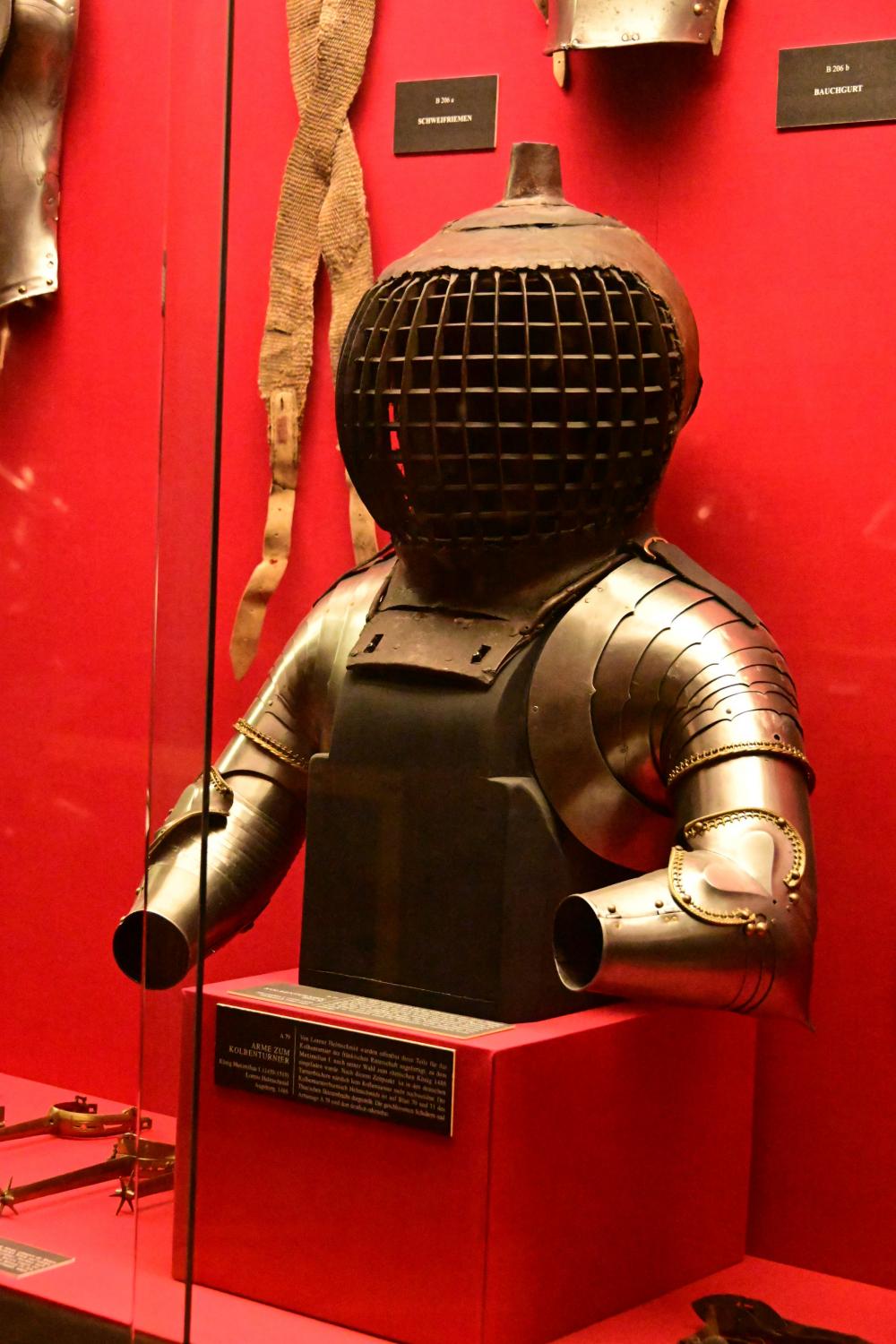

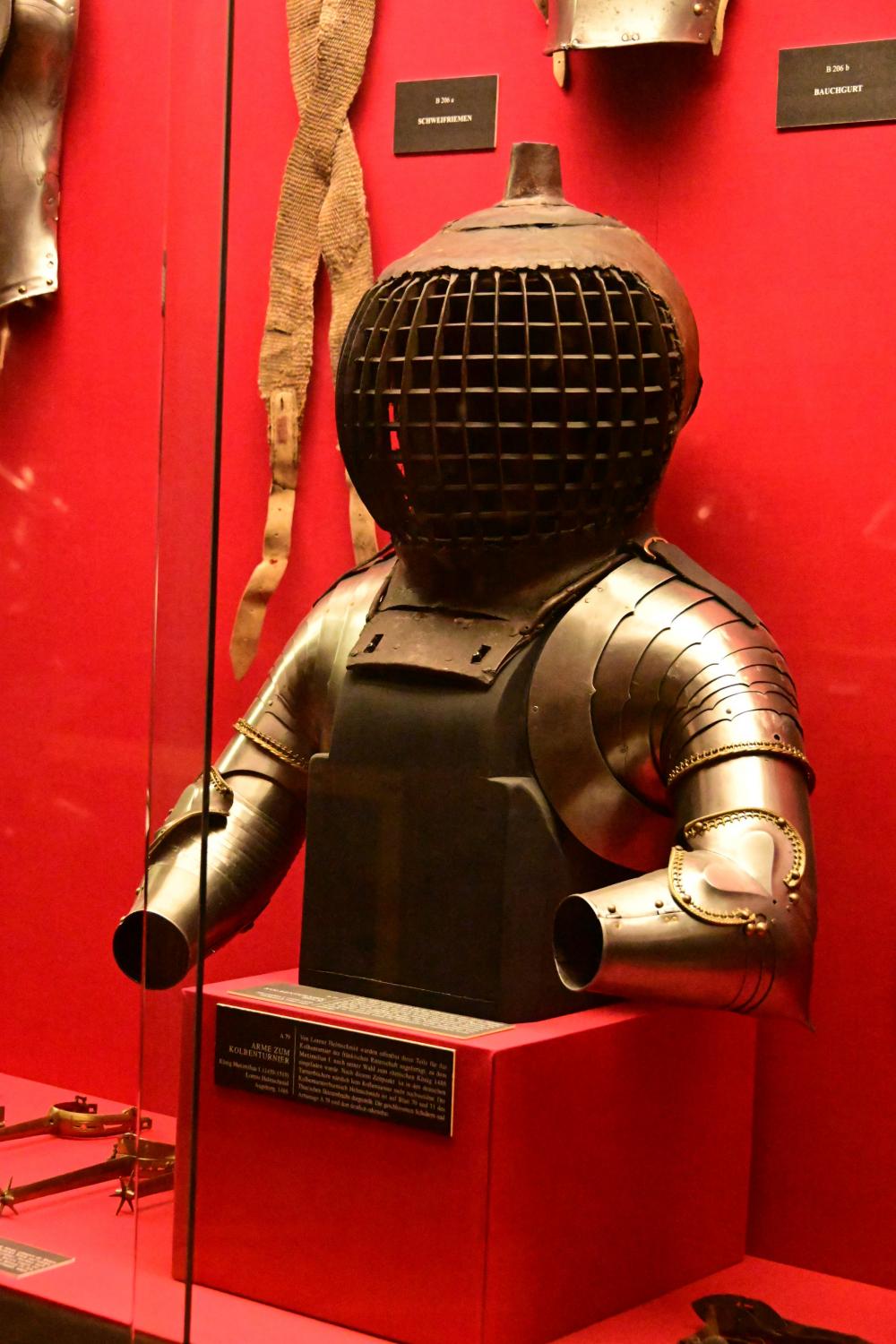

下图是一套欧洲中世纪晚期(约15-16世纪)的攻城战专用盔甲,

属于重型防护装备

,由金属板材拼接锻造而成,胸甲、臂甲的分层结构既保证防护力,又兼顾一定灵活性。头盔采用网格状面甲

设计,在严密保护面部的同时,为士兵保留了必要的战场视野,体现了防护性与实用性平衡的工艺思路。

在攻城战中,士兵需攀爬城墙、应对近距离兵刃与投掷物,因此盔甲强化了面部、躯干的防护,是中世纪攻城战术对装备设计产生直接影响的典型例证。

下图是一套欧洲文艺复兴时期的礼仪盔甲,具有极致华丽的工艺与权力象征意义,全身布满繁复的植物纹、卷草纹或神话主题雕刻,细节极尽精巧,展现了文艺复兴时期金属锻造与雕刻艺术的巅峰水准,将实用军备升华为艺术珍品。

这种盔甲并非实战装备,而是用于宫廷仪式、骑士比武展示或贵族陈设,相比之下,实战盔甲更注重防护性与灵活性,不会有如此密集的奢华装饰,因为装饰会大幅增加重量、影响动作。这类盔甲的核心价值是权力与艺术的融合,通过极致工艺彰显主人的贵族身份、财富量级与文化品味,是文艺复兴人文主义美学在军备领域的典型体现。

在展厅间游走,每个展区的内容一样又不一样,主要体现在风格上,其实看不懂,也看不过来,却也忙活够呛。

梦幻且超现实,不像是真的,又明明是真的。

就这样一人一马一铠甲,伫立在面前,难免的时空错乱之感。

因为这个武器展,而愈发感觉来对了地方,尽管只是误打误撞。

在展厅中间的空旷处,设置了欧洲中世纪骑士比武的复原场景,展现了骑士文化的仪式感与艺术审美。

骑士比武是欧洲中世纪贵族的核心活动,兼具军事演练、竞技娱乐与权力展示功能 —— 既是骑士提升战技的方式,也是贵族彰显身份、博取荣誉甚至爱情的礼仪性场合。

马身覆盖着黑白格、红黑条纹样式的纹章化罩袍

,用于标识骑士所属家族和阵营,强化视觉辨识度与仪式感;骑士头盔配有大型羽饰

,是比武时的标志性装饰,既具美学效果,也象征骑士的荣誉风格。长枪是马上比武的核心武器,设计兼顾冲击力与仪式性;骑士盔甲虽基于实战防护逻辑,但比武盔甲更注重关键部位防护+仪式化装饰”,既保障安全,又契合整体华丽的比武氛围。

也不确定是不是逛完了整个武器展区,但是尽力了。

接着,又进入了古代乐器展区。

太多乐器了,也是看不过来,只能是挑重点、喜欢的部分看,并尽量多地拍些图。

下图是一组欧洲古典拨弦乐器的馆藏展示,系统呈现了16至19世纪琉特琴家族的演变脉络与工艺多样性。

下图的

琴头以木雕女性头像

为装饰,风格契合文艺复兴或巴洛克时期的艺术趣味,将音乐载体与雕塑艺术巧妙结合,赋予乐器视觉艺术珍品的属性。

琴颈排列多组弦轴,可精准调节琴弦音高;琴身的镂空雕花

既是装饰,也作为音孔优化音色传播,兼顾实用与美学。

整体以优质木材打造,木纹与雕刻细节彰显匠人对材质与工艺的极致把控。

这类乐器流行于17-19 世纪欧洲贵族文化圈,是宫廷沙龙、室内乐演奏的核心载体之一,不仅承担音乐表达的实用功能,更通过琴身的艺术化雕刻,成为贵族品味与艺术修养的象征,见证了近代欧洲音乐与视觉艺术深度融合的文化风貌。

下图是一把装饰性竖琴,

琴身绘有细腻的花卉纹样,琴头是文艺复兴审美的木雕人物头像

,将竖琴的音乐演奏功能与视觉艺术创作深度融合。

这类乐器流行于文艺复兴至巴洛克时期

,是欧洲宫廷、贵族沙龙的核心音乐载体之一,既承担演奏功能,也因极致装饰成为工艺与美学的展示品。

下图是欧洲古典竖琴,

琴身以优质木材为核心材质,琴头和弦轴箱部位雕刻有繁复的花卉、卷草纹

等装饰,契合巴洛克或洛可可风格的华丽审美;琴身表面还带有彩绘或镶嵌类细节,将木雕技艺与装饰艺术深度融合,让乐器既具有发声功能,又成 为工艺美学的载体。

欧洲古典踏板竖琴属于拨弦乐器,因具备踏板变音机制,能灵活改变琴弦音高,拓展音域与和声表现,所以是竖琴的进阶型。

重点在于琴头的精致人物雕塑,头戴王冠,鎏金,工艺华丽。

琴头人物的 “黑脸” 形象,是欧洲古典艺术中对摩尔人(Moor)风格的装饰性演绎,背后有特定的文化与艺术逻辑。

文艺复兴至巴洛克时期,“摩尔人” 是对北非、伊比利亚半岛穆斯林,或具有非洲、阿拉伯血统群体的泛称,体现在艺术中,常以 “黑脸、戴异域冠饰” 的形象作为异国情调” 的符号—— 融合了对北非、中东文化的想象式演绎,为器物增添神秘、奢华的审美特质。

又一款欧洲古典踏板竖琴,也是好看得很。

下图的欧洲古典小型管风琴,属于近代巴洛克至古典时期的键盘乐器,

以实木打造箱体,表面结合木雕与鎏金装饰

。打开的柜门内,排列着发声核心部件金属音管,通过键盘控制气流振动音管,产生丰富音色。

这种室内管风琴,区别于教堂的大型管风琴,主要服务于宫廷、贵族府邸的小型音乐场合。

下图是文艺复兴至巴洛克时期欧洲近代早期的弓弦乐器群像,涵盖小提琴、维奥尔琴、小众弓弦乐器等提琴家族成员与变体。

下图是欧洲近代早期木管乐器,主要是竖笛家族成员及相关变体。

下图的玻璃琴,一种极具特色的欧洲古典键盘乐器,由本杰明・富兰克林在 18 世纪改进优化,核心通过多层排列不同大小、厚度的玻璃部件发声。演奏者以湿润的手指摩擦玻璃表面,使玻璃产生一致振动,从而发出空灵、纯净且富有梦幻感的音色。

乐器的木质框架带有精致装饰,既保障结构稳定性,也兼具艺术陈设的美学价值。

玻璃琴的音色空灵独特,是古典时期沙龙音乐、实验音乐的核心载体之一,深受莫扎特、贝多芬等作曲家青睐,不仅是演奏工具,更反映了近代欧洲对特殊音色的追求,以及将声学原理与音乐、工艺深度结合的文化逻辑。

下图是一架羽管键琴或早期钢琴的奢华变体,属于欧洲贵族宫廷的核心键盘乐器。不说别的,就说上面的装饰,已经让人叹为观止。

巴洛克至浪漫主义阶段欧洲古典时期的键盘乐器中的羽管键琴或早期三角钢琴,琴身带有精致的手绘装饰画,呈现古典神话场景,让乐器从演奏工具升级为移动的艺术品,体现了欧洲近代艺术一体化的审美观念。

乐器以优质实木打造,琴身线条优雅,踏板、琴腿等部位辅以鎏金或雕刻装饰,工艺精湛。这类键盘乐器流行于巴洛克至浪漫主义时期,是欧洲宫廷、贵族沙龙的核心音乐载体,见证了巴赫、莫扎特等作曲家的键盘作品与贵族文化的紧密关联。

放大琴身上的手绘画,非常浪漫的画风。

下图是长颈鹿钢琴,因造型竖长如长颈鹿而得名。

制作者为 Martin Stosskopf,制作于维也纳,时间约为1819 年,其制琴师工坊 Innocenz von der Malsburg,曾在维也纳很活跃。

随着大键琴(羽管键琴)制造商转向钢琴制造,早期的方形钢琴因琴弦过短,音色在饱满度、音质层次上远不如三角钢琴。为了在有限空间里延长琴弦以提升音色,制琴师尝试创新结构,长颈鹿钢琴便是其中的一种,试图通过竖长的立式造型去容纳更长的琴弦,以此弥补方形钢琴的声学缺陷。

这是19 世纪初维也纳制琴工艺的创新尝试,以独特的长颈鹿造型去解决小空间内延长琴弦、优化音色的问题,是近代钢琴发展史上结构创新服务于声学需求的典型案例。

图中的人物是雅各布・凯勒,1778 年生于维也纳,1805年至1819年逝世前一直担任宫廷室内乐师。他是 19 世纪上半叶维也纳最重要的小提琴制作师之一,在小提琴制作传统之上,通过自身的创新发展丰富了这一工艺遗产。

下图的琴,也不管是啥了,就说好不好看吧~~~

还有更好看的,细节就不放大了~~~

下图是19 世纪欧洲的簧风琴或具有类似音色切换功能的变体,核心特点是通过音栓(图中带标注的旋钮)控制内部的簧片或机械结构,模拟不同乐器的音色,如长笛、单簧管、双簧管、打击乐等,体现了19世纪乐器制造对丰富表现力、模拟管弦乐音色的技术探索。

误打误撞的维也纳国家博物馆,费了好一番体力与脑力之后,算是参观完成。

在餐厅坐下,吃个简易的午餐,没想到还有米饭,配咖喱,口感相当可以。

第四天的行程上半段暂且告一段落,接下来的下半段会是更长的长篇,且听下篇分解。

阅读(268)