D3,2025年7月21日,继续维也纳城市漫步,清早的多瑙河,被圣方济各堂提亮,普拉特公园的栗子比摩天轮更吸引人,深陷美泉宫的室内和室外,冒雨去金色大厅观看了维也纳莫扎特音乐会,妥妥三万步的一天

来到维也纳的第三天,还是在地铁口的面包店里解决早餐,吃的喝的,热量足够。

趁着早上气温不高,想先去看看多瑙河。

乘坐的是奥地利联邦铁路(ÖBB,Österreichische Bundesbahnen)的列车,红色的车厢很是醒目。

自行车也是可以带上列车的。

车厢里的座位也是红色的。

下了车,很快就走到了河边,却不是游客想要的多瑙河,显然是有人会错了意。

平平常常的河边,却有些花里胡哨,也像身上的裙子一样。

早上翻遍了行李箱,却找不到合适的上衣与花裙搭配,还好有一件白色的T恤,肥是肥了些,但此时却是有胜过无。

再看导航,距离真正的多瑙河还是有些距离的,但离维也纳最大的公园是普拉特公园却更近,可以腿着过去。一大早的,精力足够,这就腿起来。

只有腿,才是真正的城市漫步。

这就腿起来。

一边腿着,一边看着,一边拍着,手上脚上都在忙。

既然是城市漫步,那么看到的内容就可以很宽泛,比如约翰・内斯特罗伊(Johann Nestroy,1801 – 1862)的雕塑。

基座上的文字内容表明,他在自己的作品《幸福、滥用与回归》中饰演布拉修斯・罗尔这一角色。该纪念牌由维也纳内斯特罗伊之友协会于1929年设立,用于纪念这位奥地利著名的剧作家、演员,他在维也纳大众戏剧发展等方面有着重要影响。

运动用品店前的雕塑,显然出自现代艺术。

最想看,也最好看的,还花儿。

恰有微风来,花儿摇曳,放射,像摄影者掌握了某项特殊技能一样,厉害了~~~

绣球花,时不时会见到,花型与不久前在济州岛见到的略有不同。这次在欧洲三国屡次见到这种绣球,学名木本绣球,原是中国特有的传统珍稀观赏树种,主产于长江流域,19世纪被引入欧洲。

还结识了一种名为蓍(shī)的植物,花的颜色不同,呈现出花期的不同阶段。

蓍是一种多年生草本植物,属菊科。通常具有羽状叶片,这些叶片呈现出深绿色,在叶片的边缘有着细小的锯齿状结构。蓍的花朵是其显著特征,通常为复伞形花序。小花密集地聚集在花序的顶端,形成类似伞状的形状。花朵的颜色多样,常见白色、粉色、黄色。

蓍类植物具有较强的适应性和耐寒性,对土壤的要求并不严格,耐寒也耐旱,能够在多种气候条件下生长,所以在许多地区的花园和自然景观中都有种植。

除了观赏,蓍草在古代还常被用于占卜,因其被认为具有灵性。

当然了,某些种类的蓍还被用于草药医学,具有一定的药用价值。

野棉花也有看到,迎着朝阳,美滋滋地。

却不适触碰,全株都有毒。

刚开门准备营业的花店里,花就更多了,却反而不会细看了。

继续向前走,穿过一条又一条街。

小动物的出现,令人莞尔。

鸟儿也闯进镜头中来,神情似乎迷惘。

墙上,圆滚滚胖乎乎的,都是谁呀?

都是幸福的小天使呀~~~

挂在橱窗里的,是美食,却也是血腥。

还有叫SB的机构,是德国的一个储蓄银行集团Sparkasse。

还是广块字看着更舒服、更正常。

前方隐约有警察。

还真的是,警车也有。

好像有一个人出了什么事,几位警察围着,应该不是大事。

在艺术之都,见到出售乐器的商店,再正常不过吧。

还走进了一家杂货店,商品还真是杂,涉及到日用的方方面面,只是没有我们想要的充电宝。

几天来一直想找充电宝,均无果,感觉这里的人不需要充电宝。

再前方高高的雕塑的出现,说明这一次,是真的接近了普拉特公园。

是泰格特霍夫纪念碑,用以纪念奥地利海军上将威廉・冯・泰格特霍夫。他在 1864 年的第二次石勒苏益格战争和1866年的奥普战争中指挥奥地利北海舰队,常被一些奥地利历史学家认为是19世纪最出色的海军指挥官之一。

威廉・冯・泰格特霍夫的雕像矗立在纪念碑的顶端 ,柱身装饰有船型雕塑,基座部分有精美的青铜雕塑,包括人物、马匹等形象,整体造型宏伟且富有艺术感。

穿过一处地下通道,遇到一个母亲带着两个孩子,也是去公园溜弯的。

大些的男孩,自己骑着车,摔倒了,并没哭,母亲也没扶,只是鼓励孩子自己起来。

进入普拉特公园,参天的大树并着排,扑面而来。

果然不愧对维也纳最大的公园之称。

这条路是公园的主大道,也叫绿色普拉特,长4.5公里,占据公园的大部分区域,有广阔的草地、森林和步行道、自行车道。

树上挂着很多果子,个个都是显眼包。

其实,是栗子,是栗子呀~~~

在绿色普拉特大道两旁,种有2500棵栗树,绝对是散步、骑行和跑步的好去处。

栗子树下,又见到母子三人,这一次,小女孩也骑着自己的小车,跟在妈妈身后。

普拉特公园的历史可追溯到1162年,当时被称为 “Pratum”,意为草地,曾是哈布斯堡王朝的皇家狩猎场。

1766年,约瑟夫二世将其捐赠给公众,使其成为公共休闲场所。

1873年,普拉特公园曾举办过维也纳唯一的一届世界博览会。

1895年,游乐园区域正式形成,1897年建造了著名的维也纳摩天轮,之所以一大早来这里,很大程度是奔着摩天轮。

目光顺着摩天轮,很容易就摸进了游乐园。

做为普拉特公园的核心娱乐区域,这里有超过250个游乐设施,如旋转木马、镜子迷宫、鬼屋、过山车等,还有小火车。

浅浅地经过,直观感觉是比悉尼的月神公园更大、设施更多。

没有衣襟同行,再多的设施都形同虚设。

终于靠近了做为维也纳象征的摩天轮。

看过的摩天轮不少,眼前的这个绝对说不上高大,但却别有一番意义。

维也纳摩天轮建于1897年,是为也庆祝弗朗茨・约瑟夫一世皇帝的金禧庆典而兴建的。总高64.75米,轮子直径约61米。转动速度较慢,最大时速为2.7公里 / 小时,乘坐一圈大约需要12到15分钟。

最初,摩天轮设有30个座舱,1944年在二战期间被烧毁,仅剩下钢铁框架,1947年重建后改成了15个座舱。1920年,巴黎摩天轮拆除后,维也纳摩天轮成为世界上最高的摩天轮,这一地位一直保持到1985年,才被日本筑波市的摩天轮超过。摩天轮。

所以,这座摩天轮才成为了维也纳的象征之一,也是欧洲最古老的摩天轮之一。因在战后黑色电影《黑狱亡魂》中出镜而闻名,还曾是《黎明杀机》、《一个陌生女子的来信》、《爱在黎明破晓时》等多部国际影视作品的拍摄地。

看过摩天轮,也就完成了普拉特公园的观光任务,转向下一站。

一边走向车站,一边继续拍摄,凡是喜欢的,都要拍下来。

比如,臭椿树上挂着的翅果,像一堆堆翅膀在集体飞舞。

红果子,更是显眼,酸酸甜甜地美出诗意。

说果子,果子就来,是可以吃的果子哦。

水果店的出现,让人眼前一亮。

尤其是红色的小果子,一盒盒并排,鲜红鲜红的,极为勾引食欲。

平日接触不到,买了一盒尝尝,但也不能尝得不明不白不是~~~查,原来是红穗醋栗,也叫红加仑,富含维生素 C、维生素 K、钾等营养成分,可直接鲜食,也常被用于制作果酱、果汁、果酒、甜点配料等。

入口,酸胜过甜,怕酸的人尝不得。

货架上,还看到一种外形像白菜的蔬菜,个头如大的娃娃菜。

以为是白菜的变种,查,是菊苣,是菊科菊苣属多年生草本植物,也被称为欧洲苣草。

菊苣的肉质根经过软化栽培后,芽球脆嫩,微带苦味,可以生食凉拌,也能搭配其他食材做成沙拉,还可以用于炒菜、煮汤等 ;其叶片也能作为蔬菜食用。

菊苣的茎叶是优质的青饲料,富含动物所需的多种营养成分,蛋白质、维生素、矿物质含量高,适口性好,适合饲喂牛、羊、猪、兔等多种家畜家禽。

菊苣的根含有菊糖和芳香族物质,可提制代用咖啡,促进人体消化器官活动; 其地上部分及根可供药用,有清热解毒,利尿消肿的功效,可用于治疗湿热黄疸、肾炎水肿等病症。

菊苣和白菜(十字花科芸薹属植物)分属不同的植物类别,白菜的叶片通常较为宽大、光滑,整体形态与带有红紫条纹、叶片形态更具层次感的菊苣有明显区别。

又坐了一次车,出口通道墙上的绘画也和身上的裙一样调调,真是巧呢~~~

上日衣襟团队群中像童话城堡一样的建筑出现了,说明这一次的方向对了,是真的来到了多瑙河边。

这条发源于德国黑森林地区的多瑙河,流经德国、奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦、乌克兰等10个中东欧国家,是世界上流经国家最多的河流。

多瑙河全长 2857 公里,流域面积 81.7 万平方公里,是欧洲第二大河。接纳大小支流300余条,其中重要的支流包括普鲁特河、锡雷特河和奥尔特河等。

位于罗马尼亚东部黑海入海口处的多瑙河三角洲,是欧洲最大的湿地生态系统,是各种鱼类和候鸟理想的栖息地,也是世界上最大的芦苇区。

多瑙河激发了无数作家、诗人、音乐家和艺术家的灵感,如克劳迪奥・马格里斯的《多瑙河》,约翰・施特劳斯二世的《蓝色多瑙河》圆舞曲等,都成为了世界文化艺术的瑰宝。

就是这样的多瑙河,在眼前徐徐铺开,是蓝色的,是真的宽阔。

停在岸边的游轮,正是上一日照片中衣襟身后的贝多芬号,很长的一条。

从横跨多瑙河上的桥上,走向河中心的绿洲,城堡样的圣方济各堂,总是亮点,不管从哪个角度看。

恰有行动中的游轮经过,也是好大好长的一条。

一道狭长的绿洲,将多瑙河分做两半。

绿洲上短暂停留,阳光猛烈,没再继续往对岸走了。

而是往回走,走近了圣方济各堂。

圣方济各堂通常指以天主教圣人圣方济各(St. Francis of Assisi)命名的教堂,在全球多地都有以此命名的教堂,在维也纳就有两家。

这座圣方济各堂又称皇帝纪念教堂、墨西哥教堂,是一座巴西利卡式天主教教堂,位于维也纳第二区利奥波德城的墨西哥广场,由圣三会管理。

教堂是为庆祝弗朗茨・约瑟夫一世皇帝登基50周年而建,1898年开始建造,1910年完工,1913年祝圣,采用莱茵兰-罗马式风格,原本是作为驻军教堂。

教堂由建筑师维克多・伦特兹设计,为四跨的巴西利卡式砖结构建筑,有三座红色瓦顶的塔楼,很醒目,所以几公里外都能被看到。

教堂内有一个新艺术风格的伊丽莎白小堂,建于1907年,是为纪念被刺杀的奥地利皇后伊丽莎白(即茜茜公主)而建的,由红十字会出资,内部装饰有金色马赛克,由分离派艺术家卡尔・埃德勒设计。

教堂的门紧闭着,也就没有入内参观。

在教堂前的树荫下,竟然遇到了广场舞大妈,或者说是广场舞奶奶,老奶奶。并不是中国人,而是纯种的洋人。

天,额滴天,服了,是真的服了~~~

教堂周边种着很多悬铃木,我们更熟悉的名字是 “法国梧桐” 。

从清晨腿到中午,继续腿着。

艺术之都,从不缺乏乐音,走在路上也如此。

走向车站,前往下一个目的地。

也分不清具体是坐的什么交通工具,手中持有三日通票,想去哪就去哪,想坐什么车就坐什么车。

下车的地点,堪称热闹,从人流上很容易感觉出来。

去的,是美泉宫。

一整个上午的暴走,电量消耗巨大,所剩无几,所以第一时间坐下来吃个简易版的午饭。其实吃饭不是目的,充电才是刚需。没有充电宝的几日,但凡走进餐馆、咖啡店,眼睛就开始放光,寻找有充电的座位,直到如愿。

接下来是美泉宫的参观,因为内容太多,还是用专篇来呈现,这里暂且略过。

关于美泉宫篇的链接如下:http://www.xiaoyuziwei.com/?p=94595

结束美泉宫的参观,人已经疲惫,回酒店休息。

不到六点钟,再次出发。上一篇说到在维也纳城市公园的小金人雕像旁买了演出票,时间正是今晚。

天很阴,感觉随时会下雨,出门前特意带了雨伞。出了车站,果然落雨了。

刚好经过维也纳中央咖啡馆,做为维也纳最具历史底蕴的咖啡馆之一,也是必打卡的项目,没想到说来就来了。

既然下雨,时间充裕,不如进去打个卡。但想法是好的,门口排着的长队却让人第一时间打消了念头,人要站在户外等,雨不大,风却不小,吹在身上,不是一般的冷。

急步离开,跑步向金色大厅的方向移动。

此时的雨伞基本不管用,没被风吹跑已经很不容易了。

眼见着雨势越来越紧,刚好身边经过一家餐厅,“手工饺子”四个广块字让人眼前一亮,不用多想,钻进去就是了。

万万没想到啊,端上来的饺子不仅热乎,而且皮薄馅大,还真是对味儿。窗外的雨势不减,为了拖延时间,又点了一份包子,也是美味得很。

其实是一间极小的店,座位简易也有限,一边的桌边坐着四个中国女孩,衣着更是单薄。饭毕,见她们试图冲进雨中,后来还是叫了出租车离开的。

又进来一个母亲带着一男一女两个半大孩子,也点了饺子,还有凉皮和混沌,像是很懂中国餐的样子,好奇一问,来自新西兰,说她们并未到过中国。但对中国,应该是不陌生的吧,至少对中国美食是有好感的。

雨势稍小些,离开那家小店,继续往金色大厅的方向前进。

再一次经过霍夫堡宫,门前一地空旷,曾经的车水马龙都不见了踪影。

英雄广场前也是如此。

就算如此,还是可以停下来拍照的,因为那个台阶太好看了。

当时不知,这里也是一间美术馆,后续篇中会再细说。

马路对面,是维也纳国家歌剧院,是世界上最著名的歌剧院之一,有 “世界歌剧中心” 的美誉的。

又经过克恩顿大街,周边分布着众多的历史建筑和景点。

地面上星形标志的出现,说明找对了地方,星星无需太多,却足够构筑维也纳音乐之友协会金色大厅星光大道。

一幢没有想像中大的楼,就是金色大厅所在地了。

确切地说,这是维也纳音乐协会大楼。这幢大楼功能丰富,分区多样,包括以下几个部分:

一、金色大厅

是大楼中最负盛名的演出场地,以绝佳的声学效果闻名于世。这里是维也纳爱乐乐团新年音乐会的固定举办地,也是众多世界顶级音乐家、交响乐团进行演出的舞台,举办过交响乐、歌剧选段、室内乐等各类高雅音乐演出。此外,一些重要的音乐比赛、颁奖典礼也会在此举行。

金色大厅可容纳约1744名观众,舞台设计合理,能够满足大型交响乐团和合唱团的演出需求 。大厅内部装饰华丽,天花板上有精美的壁画,墙壁和柱子装饰有金色元素,营造出高贵典雅的艺术氛围。

二、勃拉姆斯厅

主要用于举办室内乐音乐会、小型独奏会等演出活动,也可作为会议、讲座、小型庆典等活动的场地。相较于金色大厅,这里更适合展现细腻、精致的音乐作品,能为观众带来更亲近、专注的音乐体验。

厅内可容纳约350人,厅内的装修风格典雅,有着良好的声学环境,能够清晰地传递音乐细节 。

三、莫扎特厅

同样是用于举办各类音乐演出,如小型音乐会、独唱会、独奏会等,还可以举办音乐教育活动、音乐工作坊等, 为年轻音乐家提供展示才华的舞台,也促进音乐文化的传播和交流。

厅内可容纳约200人,厅内装饰简洁而不失优雅,具备专业的音响设备和舞台设施,以满足不同演出的需求。

四、餐厅和休息区

为观众和演出人员提供餐饮服务和休息场所。在演出前后,观众可以在这里享用美食、饮品,交流对音乐的感受和看法; 演出人员也能在此稍作休息、调整状态。

五、办公区域

用于音乐协会的日常行政管理工作,包括演出策划、票务管理、艺术家联络、财务管理等事务。工作人员在这里协调各项工作,保障大楼的正常运营和各类演出活动的顺利举办。

六、博物馆区域

展示与维也纳音乐协会、维也纳音乐历史相关的珍贵文物、手稿、照片、乐器等,观众可深度感受维也纳辉煌的音乐历史,以及众多音乐家与这座城市的渊源。

大楼于1867年动工,1869年竣工,设计者是特奥费尔・翰森,采用意大利文艺复兴时期的建筑风格。建筑外观宏伟壮丽,外墙色彩搭配鲜明,装饰精美,有着精美的雕塑和浮雕。

就是这样的一座大楼,不仅是音乐演出的场地,更是维也纳乃至全球音乐文化的象征,代表着古典音乐领域的至高荣誉和艺术水准,承载着深厚的音乐历史与文化底蕴 ,推动着世界音乐艺术的交流与发展。

楼内,已经有很多观众,比我们先到了。

对即将观看的演出,每个人都充满了期待。

时间到,进入金色大厅。

还真是一派金碧辉煌。

镜头受限,拍不下金色大厅的全貌。

只能说,金色大厅的内部装饰极尽奢华典雅,尤其屋顶的设计,兼具艺术美感与声学巧思。

屋顶为平顶镶板造型,两侧延伸出楼厅,楼厅区域装饰着音乐女神雕像,这些雕像不仅古雅别致,还能使直接撞击墙壁的乐音得到延长与舒缓,优化声学效果。

天花板上绘有阿波罗、缪斯女神、音乐天使主题的精美油画,部分区域还有镀金浮雕,如阿波罗与九位缪斯女神的形象,以蔚蓝等色彩为背景,与金碧辉煌的大厅形成鲜明对比,既彰显19世纪欧洲音乐圣殿的奢华气质,又通过艺术造型辅助声场均匀传播。

内部整体装饰,以金色为核心,天花板、墙壁、立柱大量运用镀金装饰,搭配璀璨的水晶灯,营造出温暖明亮、华贵庄重的氛围;木质地板和墙壁如同 “小提琴共鸣箱”,助力声音振动回旋,实现余音袅袅的听觉效果。

四周墙面由希腊式女神柱支撑,部分为石膏材质,带有精致雕花,这些女神柱不仅是装饰亮点,更能巧妙扩散声波,让声音均匀传递到大厅每一个角落。

厅内摆放着莫扎特、勃拉姆斯、施特劳斯等音乐大师的半身像或雕塑,结合屋顶的音乐主题艺术创作,全方位致敬音乐历史与大师,共同编织出这座音乐圣殿的典雅艺术空间。

这种装饰设计既展现了19世纪欧洲建筑的奢华美学,又通过艺术与声学的精妙结合,保障了全球顶级的音乐听觉体验。

天花板上的细节如下图:

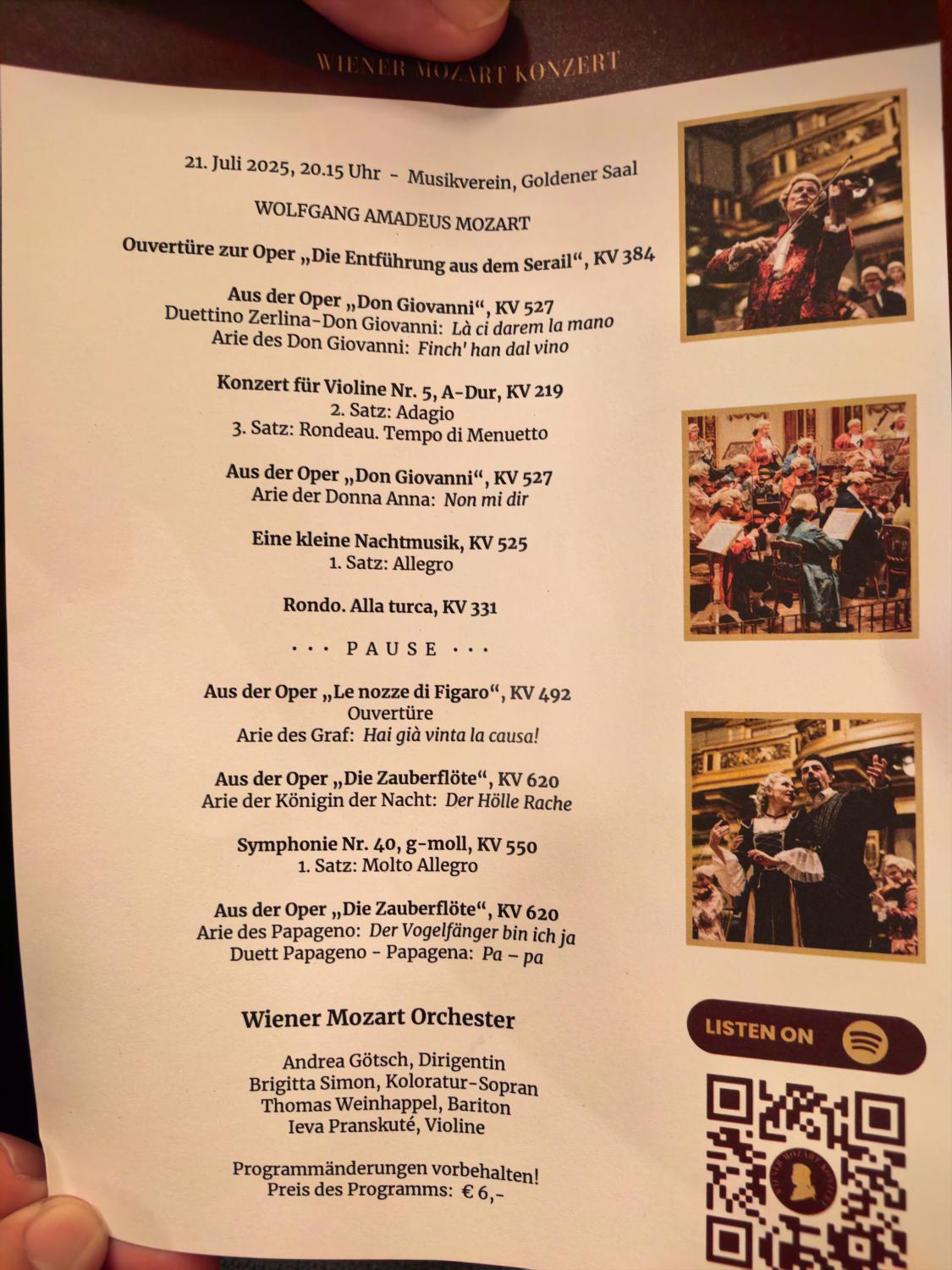

再来看看我们的演出票,票面顶部的三条信息分别是:

“wienermozartkonzert”(维也纳莫扎特音乐会)、“Wiener Mozart Konzert”(维也纳莫扎特音乐会)、“Wiener Mozart Orchester”(维也纳莫扎特乐团)。

票身上的主要信息:

“Musikverein Goldener Saal”:维也纳音乐协会金色大厅

“Wiener Mozart Orchester”:维也纳莫扎特乐团

“Mo, 21. Juli 2025 – 20:15”:2025 年 7 月 21 日(周一) 20:15

“rechts/right”:右侧

“Parterre”:正厅(观众席区域)

“Reihe/Row 4”:第 4 排

“Sitz/Seat 11”:第 11 座

“€ 139,00”:139 欧元

这是一个好日子,是大孙的四岁生日,所以运气好,购到门票,而且座位还在正中间。后来从邻座口中得知,他们是从美国来坐游轮的,有同伴临时有事退出,所以我们才捡到了这个漏。

演出尚未开始,先来打卡拍照,也不管这张老脸好看不好看啦~~~

待乐队成员出场,就不方便用相机拍照了,用手机简单记录。

相机出品,将金色大厅的金色黯化,却让演员的衣着更突出。

没想到乐团的衣着竟然如此,还有头饰,还原古典欧洲宫廷巴洛克 / 洛可可时期的艺术感。

他们的服装,色彩绚丽且搭配大胆,男士身着带有精美花纹的锦缎长外套,搭配标志性的白色褶皱领与及膝裤,质感华贵;女士裙装或采用轻盈透亮的面料,饰有羽毛、叶片等自然元素,或选择刺绣繁美的长裙,线条飘逸又充满装饰性。

男士多佩戴模仿18世纪造型的白色假发,还原古典绅士的优雅轮廓;女士的发型与发饰也精心呼应整体复古氛围,或点缀精致配饰,与服装共同营造出浓郁的历史浪漫感,仿佛将欧洲古典艺术时期的美学具象化在了舞台上,既贴合古典音乐的艺术语境,又为演出增添了华丽的视觉层次。

首席小提琴伊娃・普兰斯库特,不仅人长得好看,笑容还一直灿烂。

下图,是这场演出的曲目单:

1、歌剧《后宫诱逃》序曲,KV 384

2、选自歌剧《唐璜》,KV 527

泽丽娜与唐璜小二重唱:《让我们携手相依》

唐璜的咏叹调:《让我们畅饮美酒》

3、A 大调第五小提琴协奏曲,KV 219

第二乐章:柔板

第三乐章:回旋曲(小步舞曲速度)

4、选自歌剧《唐璜》,KV 527

唐娜・安娜的咏叹调:《别对我说》

5、《G 大调弦乐小夜曲》,KV 525

第一乐章:快板

6、《土耳其进行曲》(选自 A 大调第十一号钢琴奏鸣曲第三乐章),KV 331

・・・中场休息・・・

7、选自歌剧《费加罗的婚礼》,KV 492

序曲

伯爵的咏叹调:《你已经赢得了这场官司!》

8、选自歌剧《魔笛》,KV 620

夜后咏叹调:《复仇的火焰在我心中燃烧》

9、g 小调第四十交响曲,KV 550

第一乐章:甚快板

10、选自歌剧《魔笛》,KV 620

帕帕盖诺的咏叹调:《我是快乐的捕鸟人》

帕帕盖诺与帕帕盖娜二重唱:《帕 —— 帕》

演出阵容:维也纳莫扎特乐团

指挥:安德烈亚・格奇(女)

花腔女高音:布里吉塔・西蒙

男中音:托马斯・魏因哈佩尔

小提琴:伊娃・普兰斯库特

做为外行,因为这场演出,得知“KV” 是《科赫目录》(Köchel-Verzeichnis)的缩写。《科赫目录》由奥地利音乐学家路德维希・莱奥波德・科赫于1862年编制,是莫扎特作品的统一编号系统,用于标识莫扎特的每一部作品,如曲目单里的 “KV 384”、“KV 527”,均为莫扎特作品的科赫编号,方便音乐研究与传播。

没想到,指挥是个女的。上面提及其名字,为安德烈亚・格奇。

女性指挥,比男性更优雅,感观极好。

不知不觉,到了谢幕的时候,又可以掏出手机拍拍图了。

指挥安德烈亚・格奇也好,其他人也好,所有人的脸上,都挂着笑容。

首席小提琴的脸上,更是如此,一直笑着。

花腔女高音布里吉塔・西蒙,是真的很能唱。

男中音托马斯・魏因哈佩尔,也很诙谐幽默。

一谢再谢,掌声雷动。

直至台上的人员全部离开。

走出金色大厅,走到室外,雨停了,但云还在涌动。

人们停在维也纳音乐协会大楼门前,情绪还留连在音乐会的乐音中,不忍离去。

漆黑的夜色中,乘坐公交车回的酒店。其实距离并不远,走路大概半小时的样子。但大晚上的,不敢在街上走,还是坐车更安全吧。

这一天,从早到晚,连续奔波,步数至少3万。

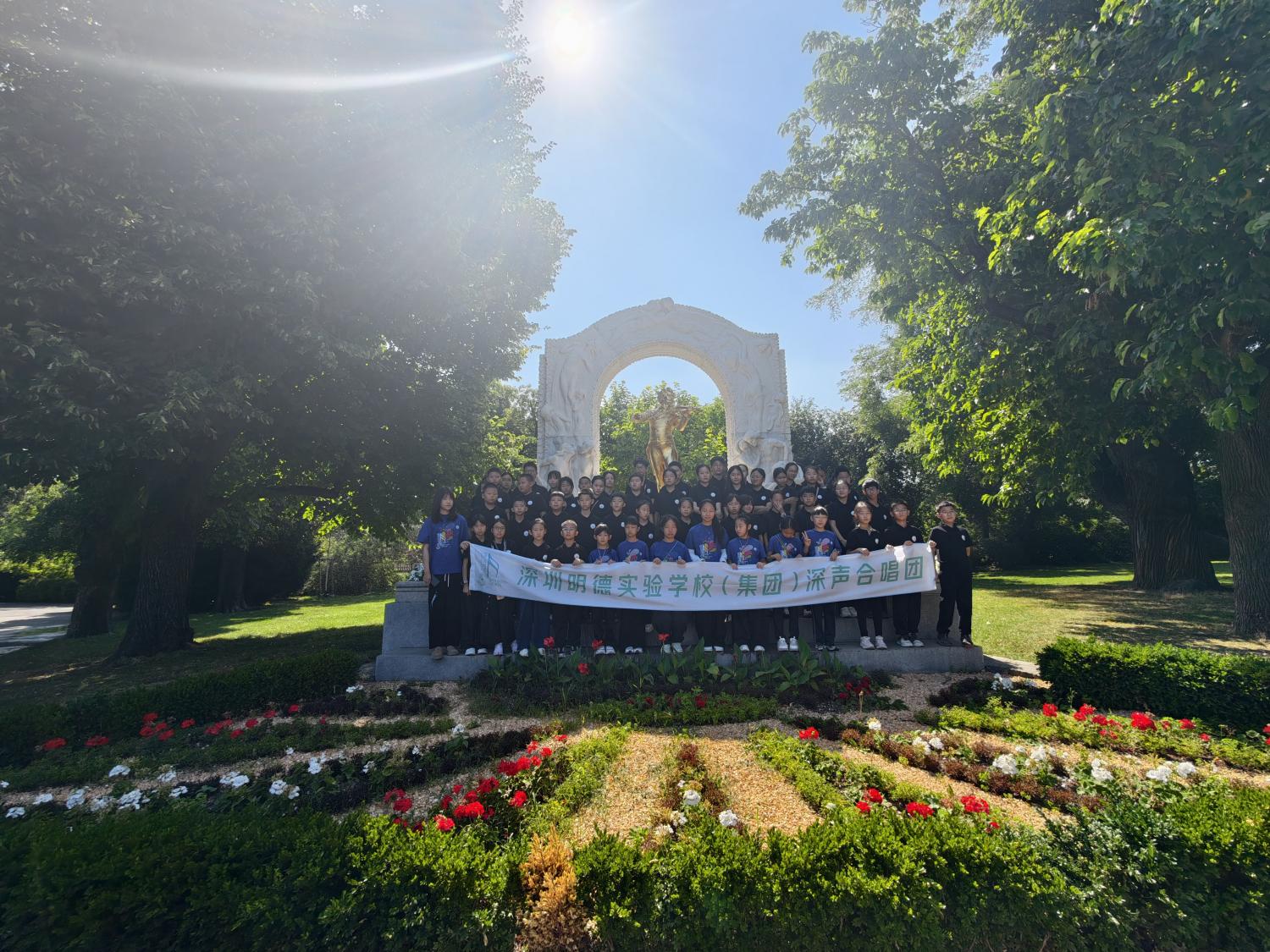

同一天的轴线上,是衣襟团队的活动。

地点是维也纳城市公园的小金人雕像前,是排练,也是表演。

孩子们穿的是行前订制的黑色上衣,个别蓝色的,是正规的合唱团成员,而黑衣的都是管弦乐队的成员,此行也参与演唱,纯为凑数。

不管是什么目的,都是成长过程中非常难得的一次机会。

小金人前,衣襟和室友还单独留了影。

衣襟的黑色T恤忘了带去维也纳,身上穿的是室友的友情支援,此时必须重点感谢。

这一天,孩子们的团队活动启动仪式也开始了,地点是在维也纳艾尔巴音乐厅,是维也纳另一个享有盛誉、并常被亲切地称为“小金厅”的音乐场馆,位于埃尔巴宫内。

埃尔巴宫并非皇家宫殿,而是由钢琴制造商弗里德里希・埃尔巴于1876年委托建造的,旨在展示其家族钢琴制造的卓越工艺。这位19世纪维也纳的工业巨子,不仅获得奥地利皇室的官方认证,还为奥斯曼苏丹、希腊国王等欧洲王室供应钢琴,其产品被誉为 “钢琴中的奢侈品”。埃尔巴宫选址于维也纳第四区的穆尔加斯街,毗邻霍夫堡宫和国家歌剧院。

随即大师课也开始了。

大师名为丹尼尔·奥纳(Daniel Auner),于2015年在维也纳创立了“Auner四重奏”,除此之外,他还在“维也纳莫扎特三重奏”中演出,并定期在众多欧洲重要音乐厅举办音乐会。

下面是活动组织方提供的信息:

作为一位充满激情的室内乐演奏家,丹尼尔·奥纳经常与Robin Green、Hannfried Lucke、Emmanuel Tjeknavorian、Julia Hagen、Patrick Demenga、Jan Vogler、Dennis Russell Davies、Cristian Budu、藤原英树(Ingrid Fujiko-Hemming)、Pavel Gililov等艺术家合作演出。

自2018年以来,丹尼尔·奥纳在维也纳多所著名音乐学院教授小提琴。2020年,他受邀加入著名的维也纳弗里茨·克莱斯勒协会理事会,负责组织弗里茨·克莱斯勒小提琴比赛等活动。自2024年起,他在萨尔茨堡莫扎特大学夏季学院担任小提琴教授。此外,丹尼尔还是默德灵交响乐团的艺术总监,并以指挥兼“站立小提琴演奏家”(Stehgeiger)的身份演绎约翰·施特劳斯的作品,与维也纳施特劳斯节日管弦乐团、维也纳霍夫堡管弦乐团和维也纳皇宫管弦乐团在国际舞台上演出。

他已录制12张CD,由维也纳Gramola、Capriccio、Coviello和Preiser Records等唱片公司发行;其中《与莫扎特的对话》(“Dialog mit Mozart”,Gramola出版)特别受到国际媒体的高度赞誉,并被著名的《Strad》杂志评选为当月最佳CD。他还参与了众多广播和电视制作,包括法国蒙彼利埃Radio France音乐节的开幕演出、受德国中部广播公司MDR邀请在莱比锡录制的《维也纳随想曲》(Caprice Viennois)以及奥地利ORF、ARTE、Radio Klassik、法国Radio France Musique、西班牙RNE Radio Clásica、巴西TV Globo、ORF 1、ORF 2等媒体的音乐会录制。

丹尼尔·奥纳作为奥地利外交部“新奥地利之音”(New Austrian Sound of Music)艺术家项目的一员,担任文化大使,他的这些演出(通常也包含教育内容)曾将他带到文莱、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、伯利兹、突尼斯、伊朗、科威特、南非等国家。

他演奏的是由乔凡尼·巴蒂斯塔·瓜达尼尼(Giovanni Battista Guadagnini)制作、隶属于奥地利国家银行的一把极其精美的小提琴,并得到了Thomastik Infeld公司的慷慨支持;他还协助开发了如今广泛使用的“Dominant Pro”琴弦。

据衣襟事后讲,大师也没教什么,就是听了听孩子们的演奏,而且并不是全神贯注,而是刷着手机,甚至曲子都没听完……

应该是给衣襟的感受没多好,所以在合影环节,都找不到衣襟的脸……

尽管如此,在维也纳的每一天,都被塞得满满当当的。