舒适的气温下,出去走走,目标定为中环。

路线是ChatGPT规划的,先坐地铁,前往中环。

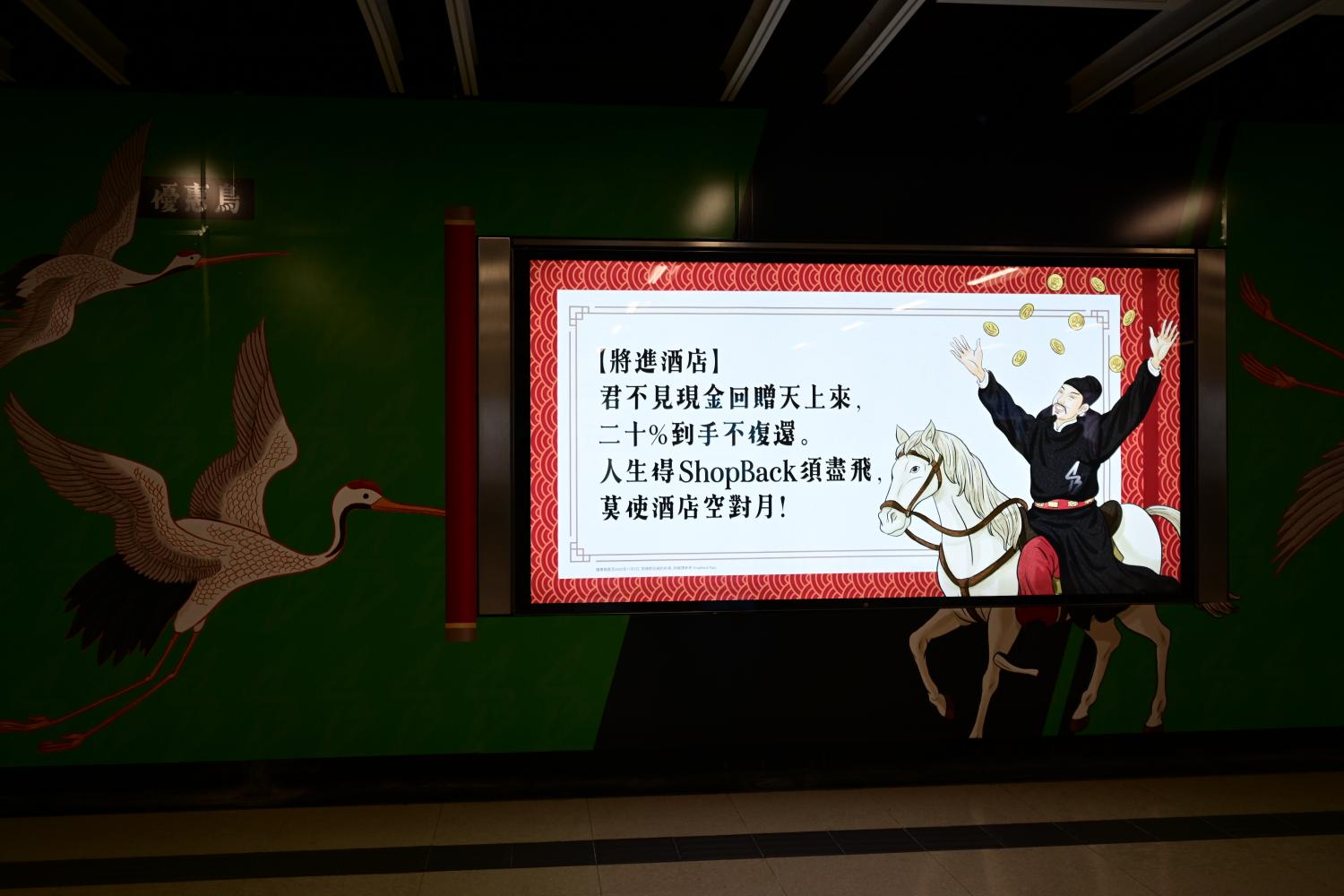

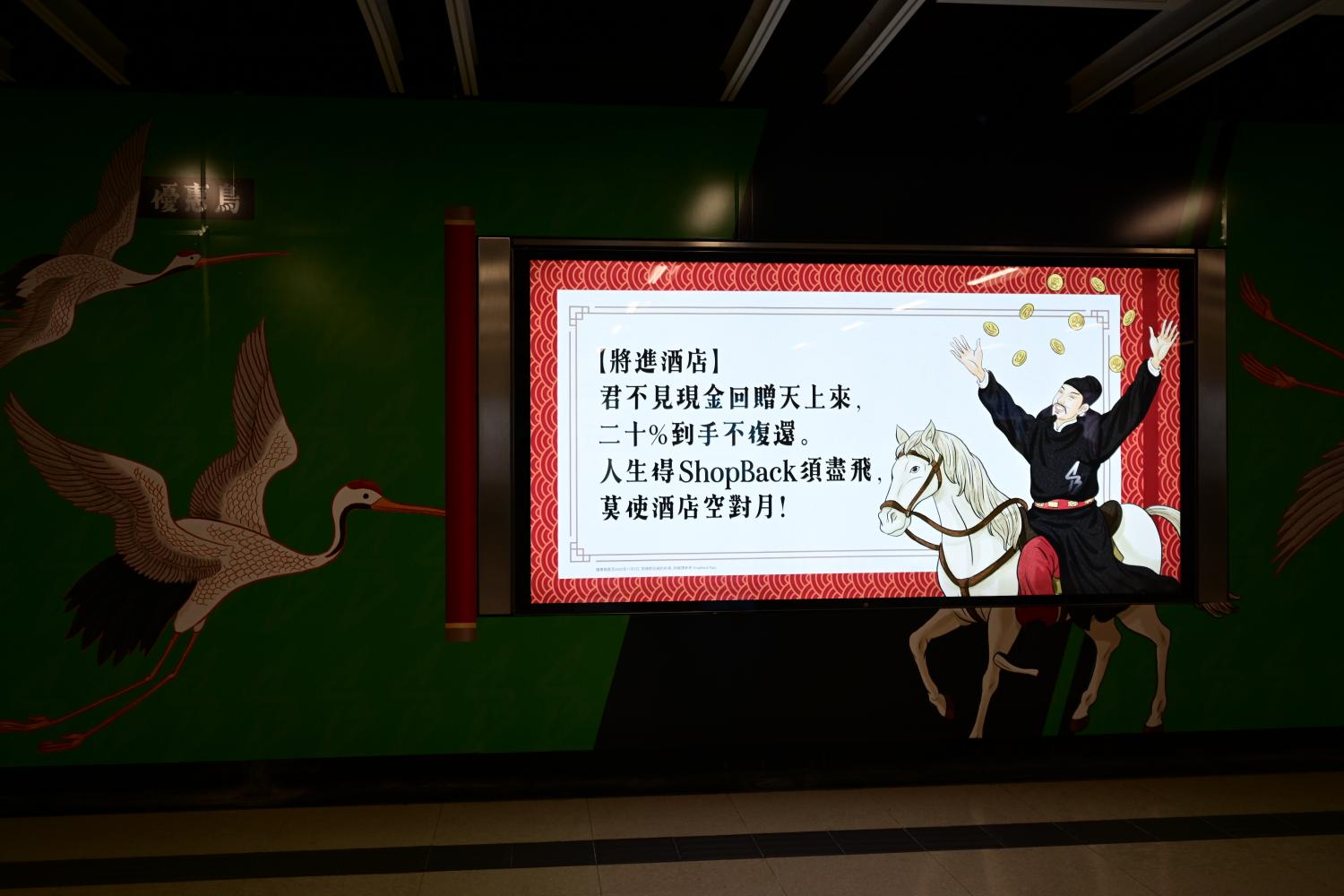

地铁站里的广告牌,竟然是现时版的李白,与单依纯的歌同出一辙。

出地铁站后,走了好长一段路,还从中银大厦旁经过。总是远远地看这幢建筑,近距离看的机会,并不是很多。

到达第一个目标——圣公会圣约翰座堂,位于香港中环花园道4-8号,是香港现存历史最悠久的西式基督教会建筑物。

1844年,史丹顿牧师倡建永久性礼拜堂,获港督戴维斯支持。1847年3月11日,由当时的香港总督戴维斯爵士奠基,1849年建成,最初是一座坐东向西的小型建筑物。1873 ,座堂扩建为十字形。1918至1921年间,19世纪的旧礼堂被李堂取代。1941至1945年香港被日军占领期间,座堂仍用作礼拜堂,后改为日本人会所,遭受一定程度的破坏。战后座堂旋即重开,并逐步复修,1996年被列为古迹。

座堂以青砖及石材建成,受英国早期及中期哥德式风格影响,可见尖顶拱、呈肋形线条的构件和几何图形铁楞窗花格等装饰。塔楼上的垛口式女儿墙和角塔,是曾用作驻防军圣堂的佐证。较为低矮的塔楼以花岗石条镶边,百叶窗和可开启的三叶草及四叶草形窗,是为适应香港亚热带气候的设计。平滑的外墙于1934年改以粗灰泥批荡。

圣公会圣约翰座堂是香港圣公会香港岛教区之母堂兼主教座堂,也是香港基督教弘传教义的中心,在香港宗教界有着重要地位,每周都会举行多种礼拜仪式,还会举办唱颂大圣餐礼等宗教活动。

主堂主要由中殿、侧廊、诗班席和小堂四部分组成,在平面上呈十字形布局。正门入口处建有钟楼,中殿位于主堂的中央,从钟楼向内有主教座、主圣坛、圣母堂等部分,东西两边为侧廊,有天使长圣米迦勒堂、静修室等部分。堂内有主教专用的座椅、法政牧师及座堂牧师专用的座椅,还有英国殖民年代遗留下来铸上英国皇室徽号的会众座椅。

显然,此时正在维修。

圣公会圣约翰座堂内的

圣体光,主体为白色柱形,饰有金色、红色及彩色纹样,其中的希腊字母 “α”“Ω”,象征开端与终结,是一种宗教符号,羔羊图案象征基督,2025最能看懂。

教堂外面,有一座

战争纪念十字架,也叫

凯尔特十字架,用于纪念第一次世界大战和第二次世界大战期间的殉难者。

空地上,还有一处叫明阵的存在,或者说是祈祷迷宫。

“明阵” 是起源于中古时代的基督教步行默祷传统,参与者沿弯曲多变的路线慢行,在行走中思考朝向上帝的人生,最终抵达中心与上帝 “相遇”。

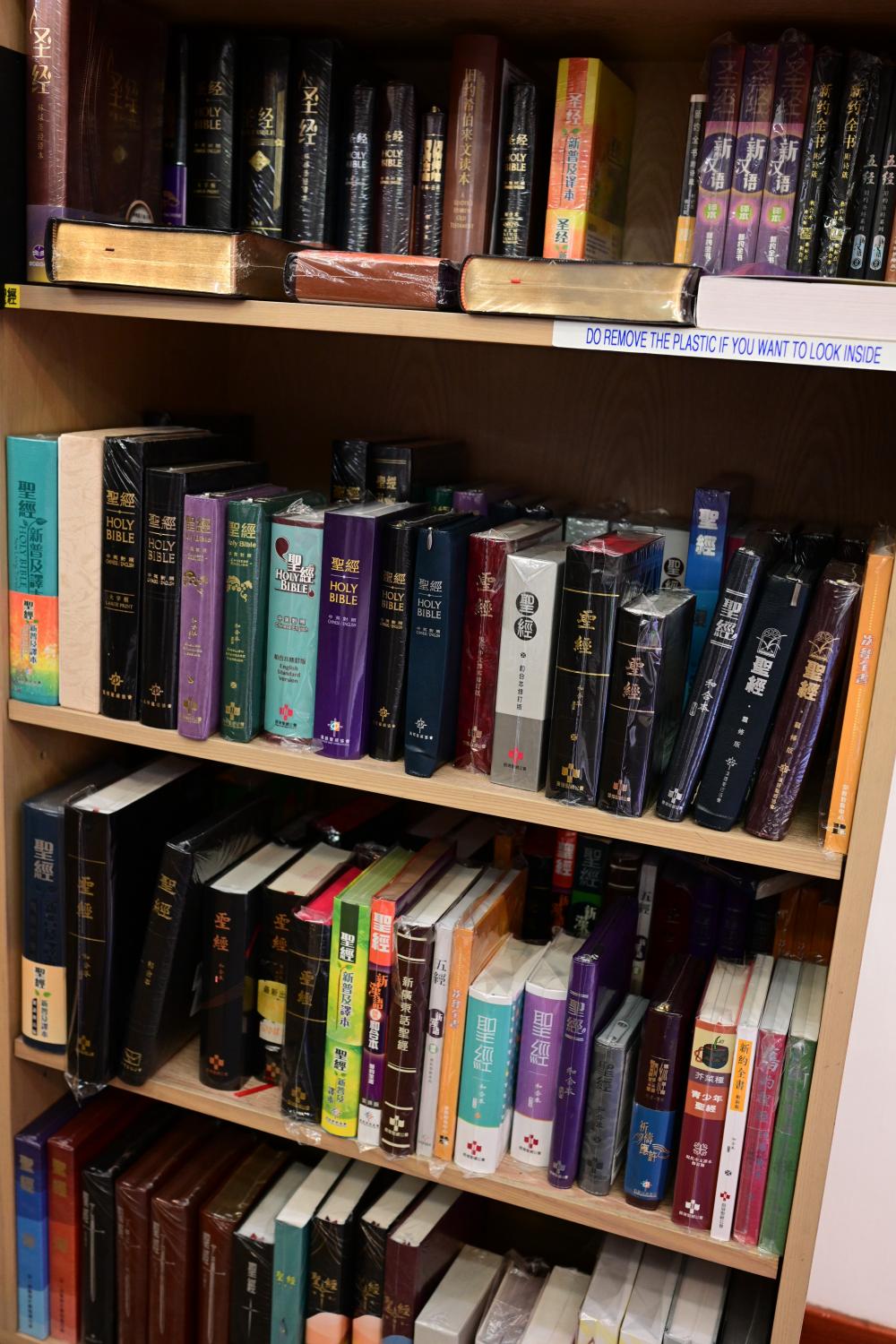

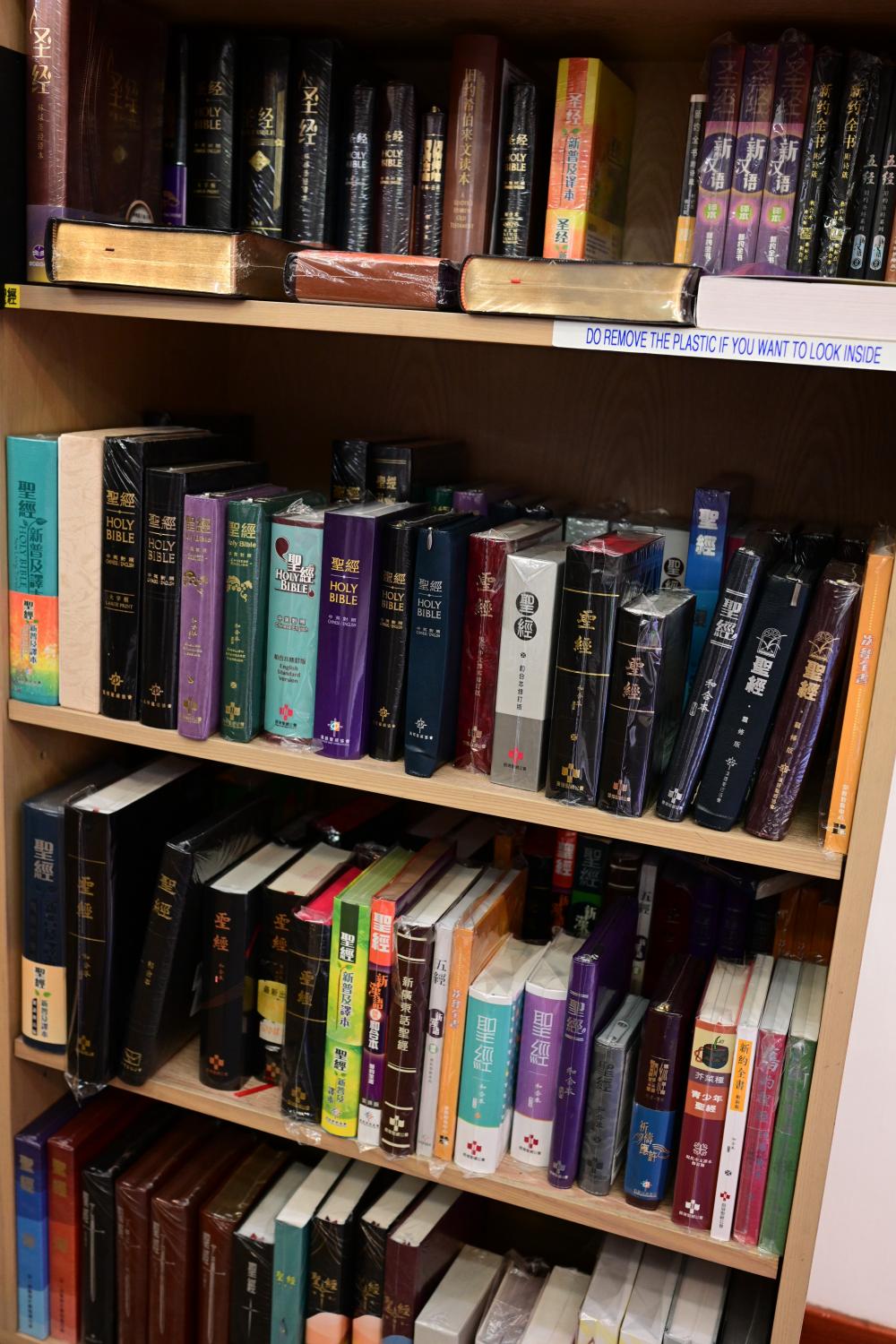

教堂还有一间书店,规模不大,书却不少。

都是宗教书籍。

在圣公会圣约翰座堂的位置,再次看到中银大厦,因为眼熟,而总是关注。

离开圣公会圣约翰座堂,继续往下一个目标移动,经过的建筑,个顶个,都是耳熟能详的单位。

从英皇戏院门前经过。

大楼属于娱乐行,其所在地块的历史可追溯至1846年的第一代香港会所,现在的建筑是1993年重建的新古典主义风格摩天楼。娱乐行历史上曾两次作为戏院存在:1931年建成第一代娱乐戏院,是香港首个全冷气影院;1964年重建不第二代 娱乐戏院,1990年结业后改建成现在的商业建筑。2017年英皇戏院进驻后,这里第三次以影院形态回归,延续了中环百年娱乐业态的传承。

经过的一幢建筑外墙处,看见“仲量联行”,有位认识的小朋友就在这家公司工作,所以此时的发现,如同孕妇效应。

经过擺花街,是中环的特色商业街,有不少潮流店铺和餐饮。“擺” 是 “摆” 的繁体写法。

接近万圣节,街上的商品也应了时令。

再往前往上,就是中区警署建筑群了。

也发现来往的,都是游客。以标准游客的身份拍照打卡,人却是糊的。

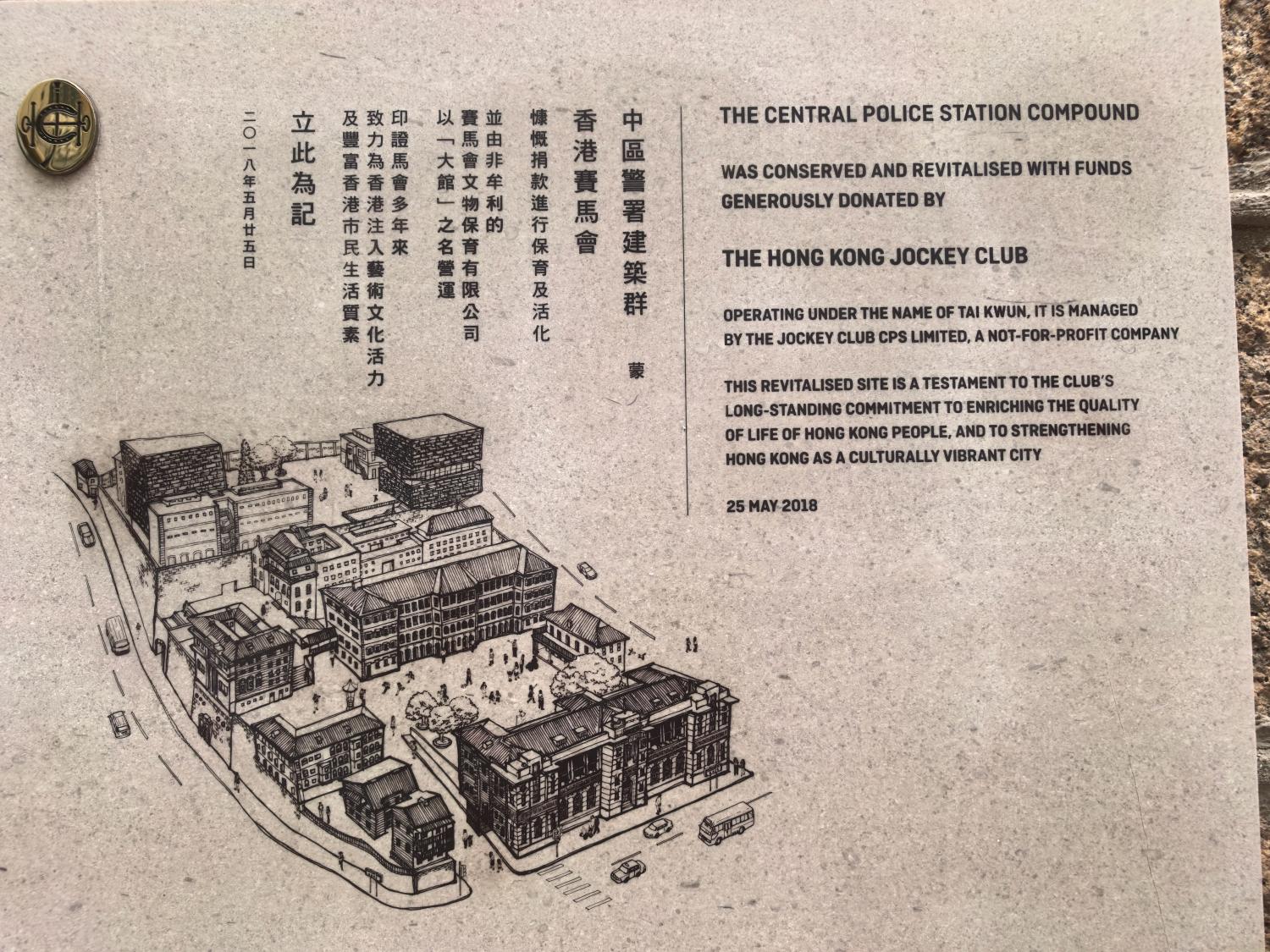

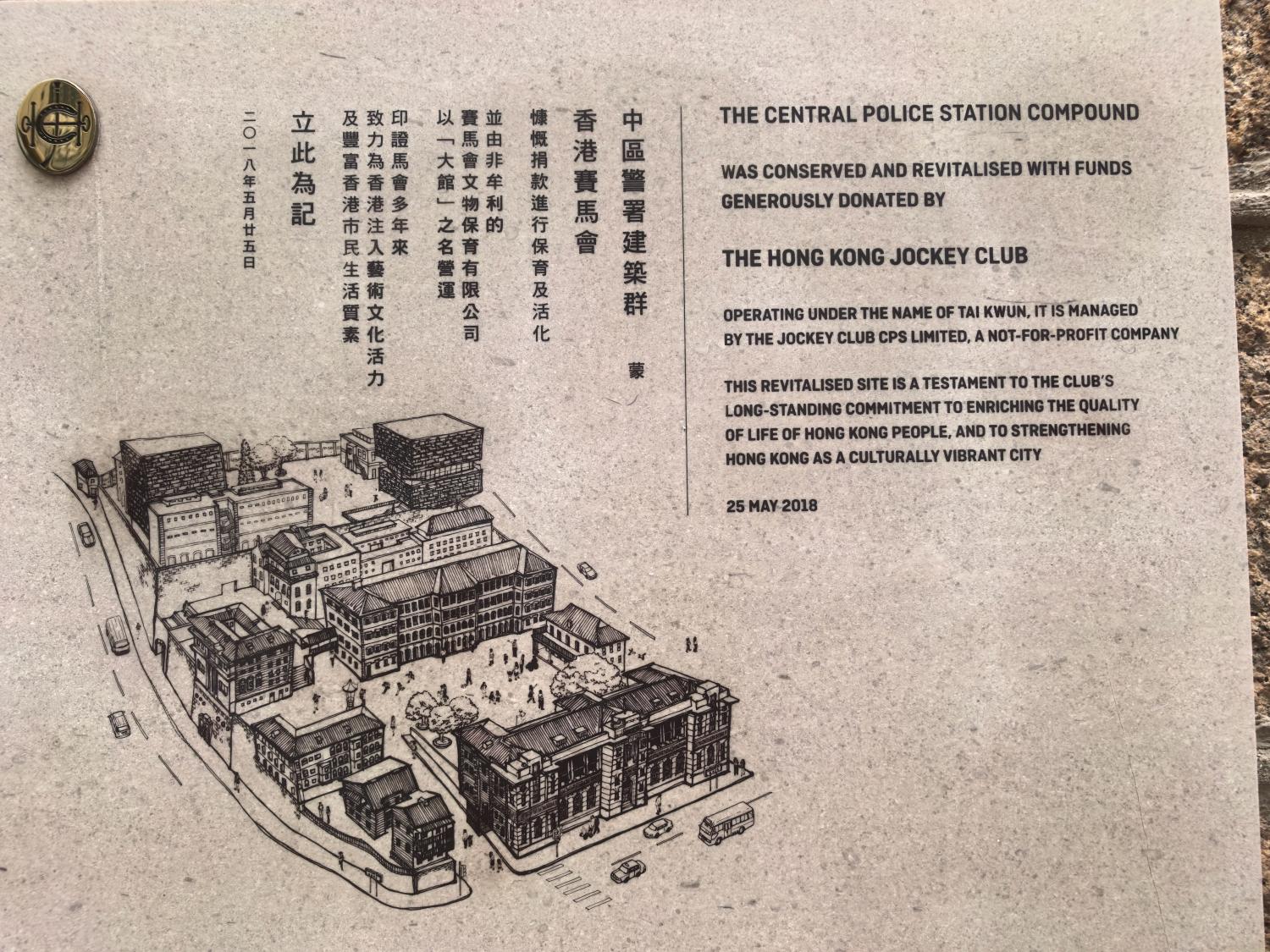

在往前的砖红色建筑,就是香港的大馆了,也叫中区警署建筑群,位于中环荷李活道10号。

这是香港历史最悠久的执法司法建筑群,由三组法定古迹组成,具有深厚的历史价值与文化意义。

整体建筑由以下三部分构成:

前中区警署:1864年建成,是香港首座永久性警署建筑,采用新古典主义风格,立面有白色廊柱、精致浮雕,内部保留了警署办公空间、囚室等历史布局。

中央裁判司署:1914年启用,为殖民地风格建筑,曾是香港重要的司法场所,法庭内部的审判席、陪审席等设施至今保存完好。

域多利监狱:1841年始建,是香港首个监狱,建筑为红砖结构,带有典型的殖民地监狱设计,囚室、瞭望塔等元素极具历史感。

1841–1995年,作为香港执法司法核心场所,见证了香港从殖民地到回归前的司法变迁,关押过诸多历史人物,也承载了香港早期社会的法治记忆。

2006年起由香港赛马会主导,耗时10年、耗资38亿港元进行修复与活化,2018年对外开放,成为融合古迹、艺术、文化的地标。

整体融合新古典主义、殖民地风格,红砖与石材的搭配、复古的门窗设计,在中环现代建筑群中极具辨识度。

香港赛马会主导的修复与活化后,保留历史空间的同时,引入艺术展览、特色餐饮、文创商店,将监狱操场变身艺术广场,囚室改造为艺术展厅,实现了历史与现代的碰撞。

这里常年举办艺术展览、音乐演出、工作坊等,成为香港文化艺术的新地标,吸引大量游客与市民打卡,是了解香港历史与当代艺术的重要窗口。

此处建筑群不仅是香港司法史的活化石,更是香港从殖民地到现代都市文化转型的缩影,其活化项目也成为全球历史建筑保护与可持续利用的典范案例。

下图的建筑,是曾经的法庭,下面连着亚毕诺道。

1977年10月17日,24岁的被告卫锦泉因被控抢劫,在被押送步出法庭时,趁未戴手铐企图越狱逃走,越过亚毕诺道闸口后,被一辆刚驶过的13号巴士撞倒身亡,经调查后,当局裁定事件纯属意外,无人需要为此负责。

发生在大馆(前中区警署建筑群)的这一历史事件,只是大馆历史脉络中千千万万中的一件,展现了其作为司法执法场所的过往细节。

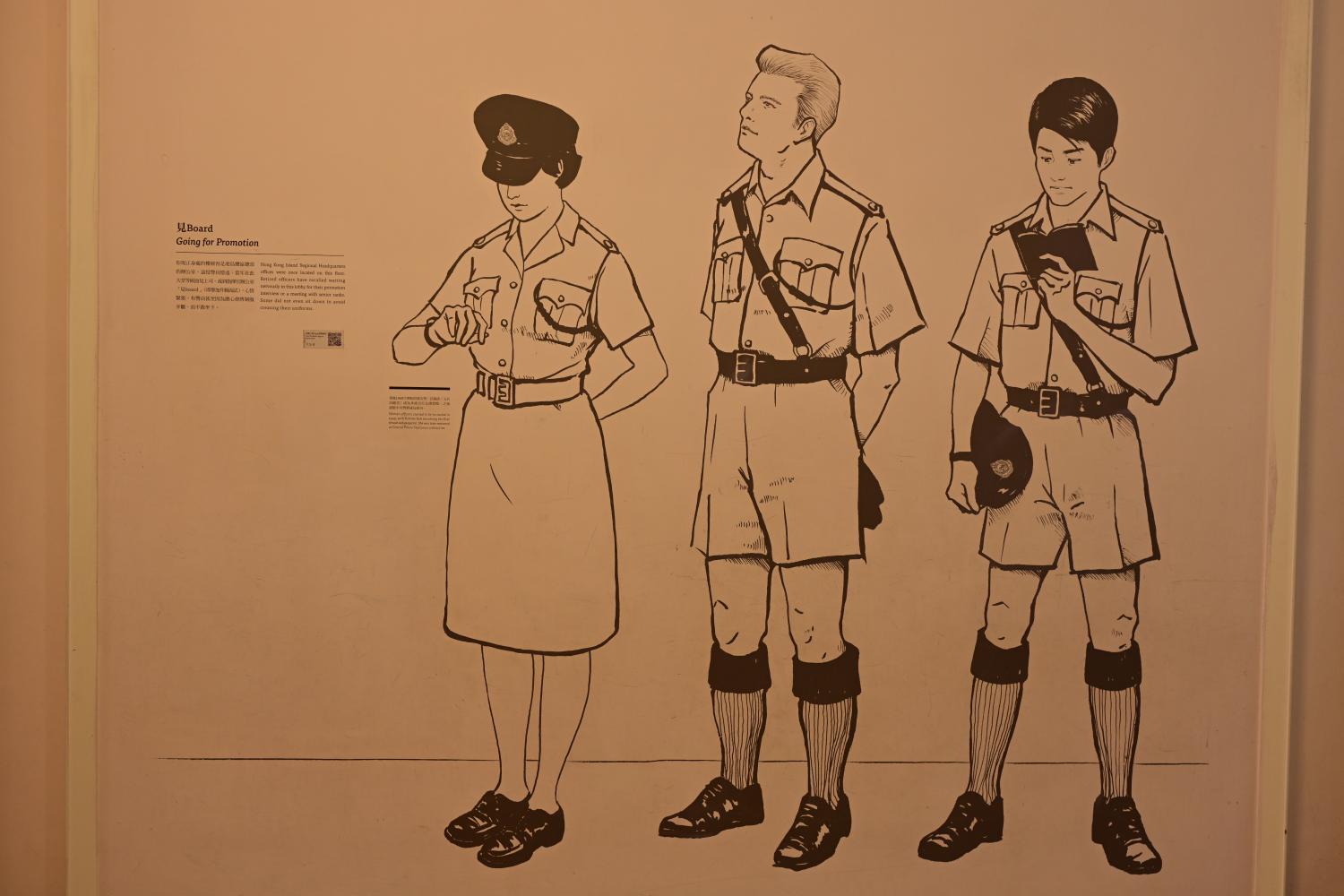

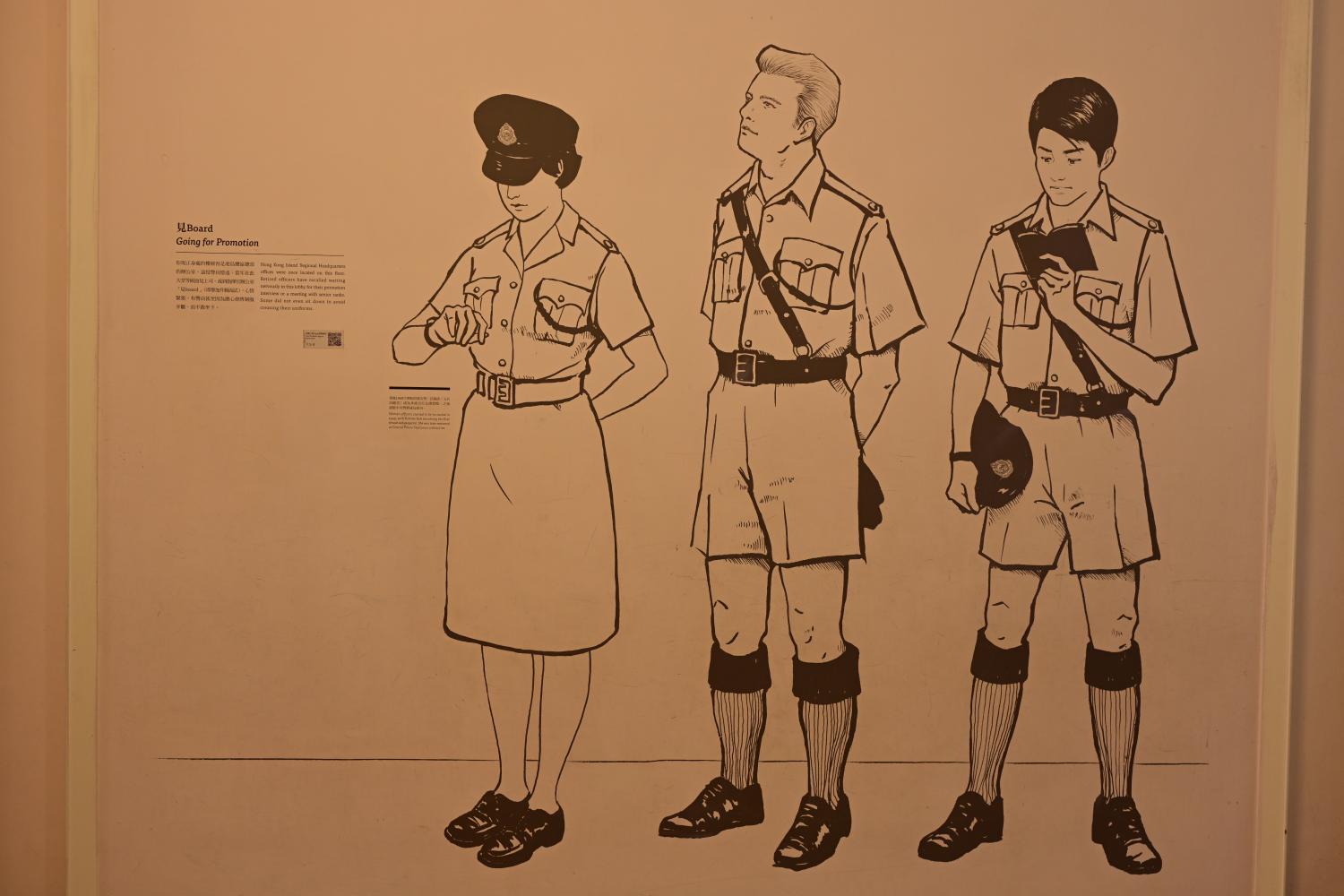

大馆内的一幅历史主题艺术装置,展现了香港早期警察队伍的多元构成。

画面以白描风格呈现了不同族裔的警员形象,包括华人、印度裔等,背景是大馆的建筑立面与树木,还原了殖民地时期香港警察队伍的多元警力历史 —— 当时香港警察由华人、印度人、欧洲人等组成,这种多元结构是香港早期殖民治理的缩影。

这组装置通过艺术化的历史再现,直观梳理了大馆作为前警署的历史脉络,同时也体现了香港早期社会的族群融合与执法体系的发展。

此类的内容,还可以有更多。

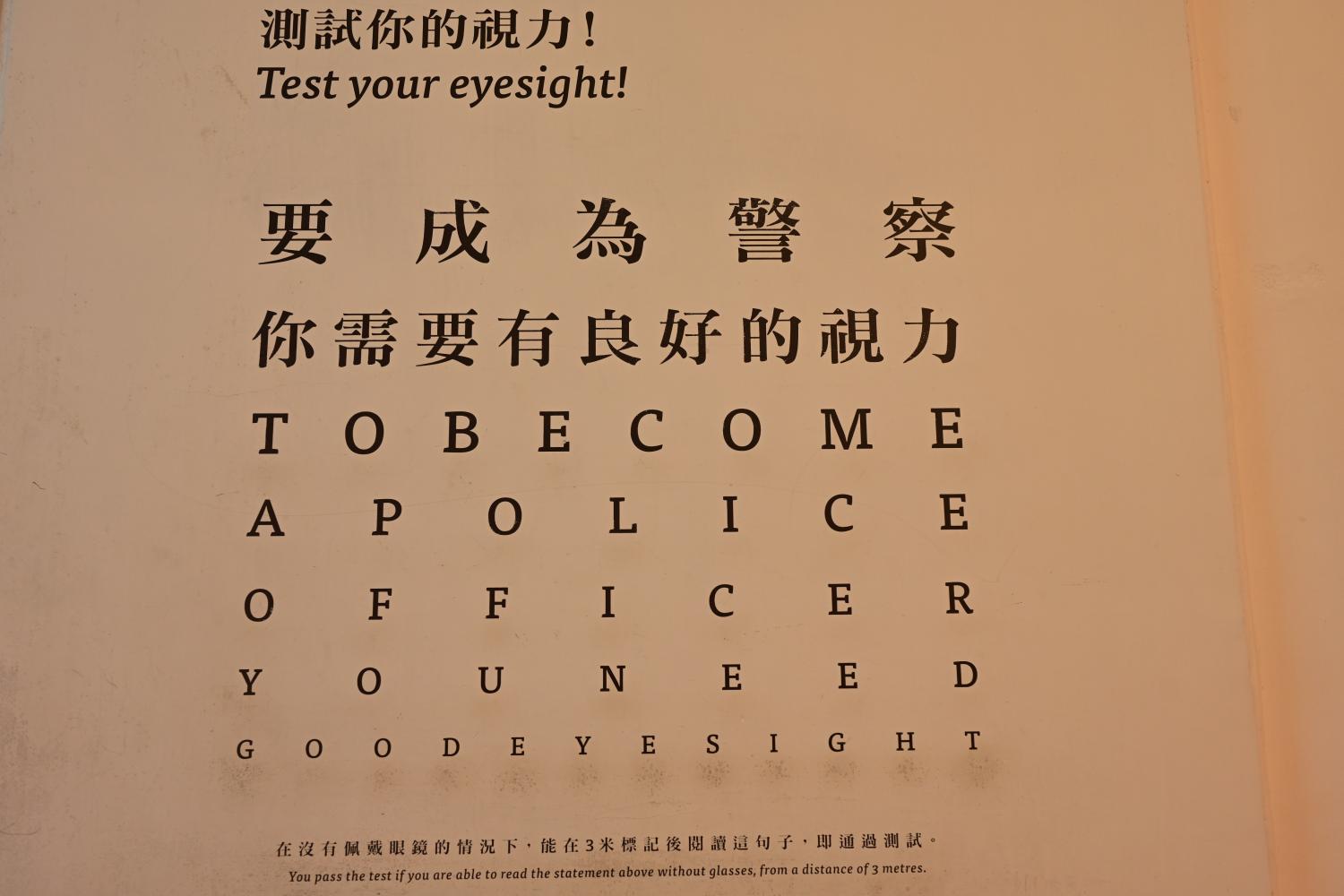

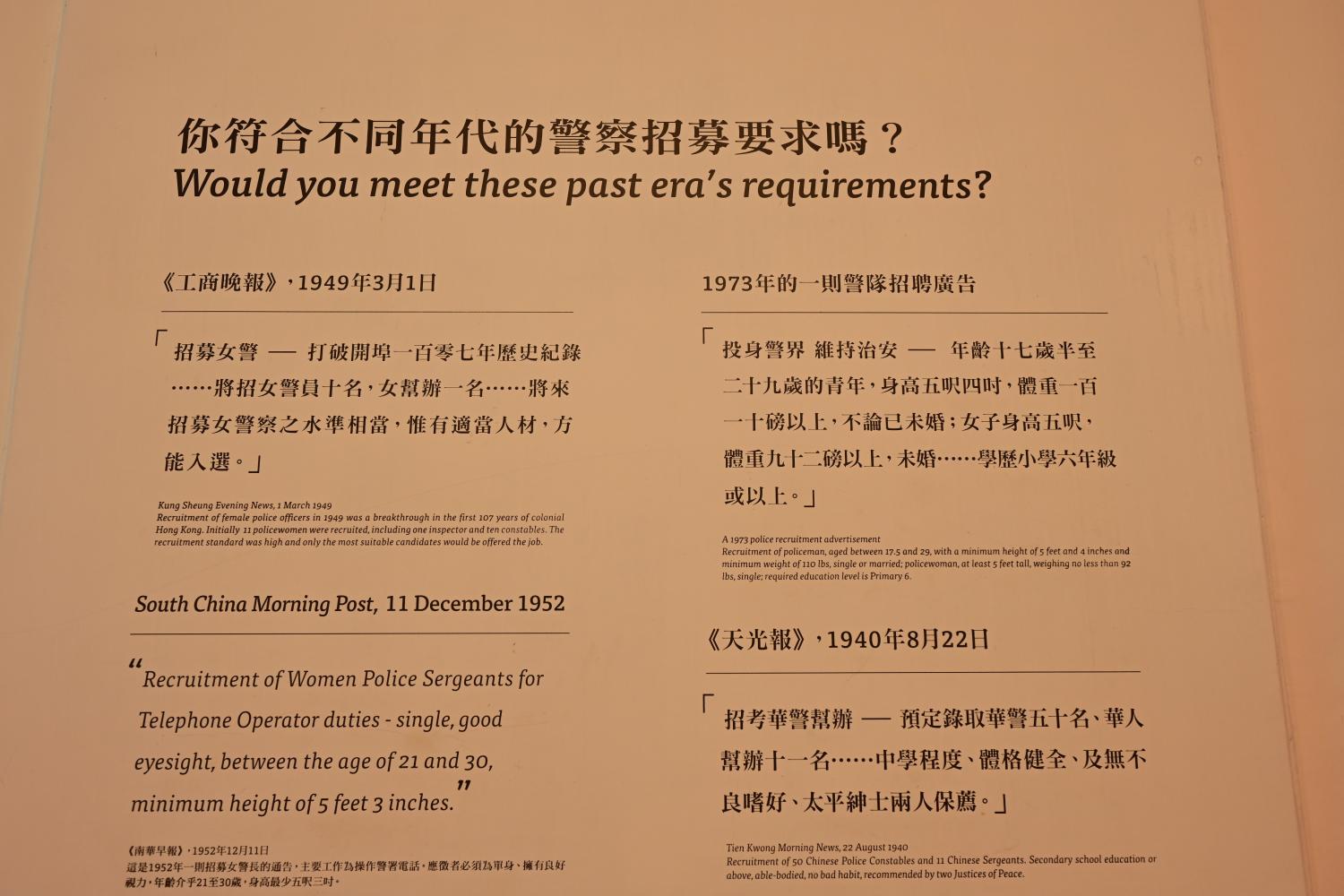

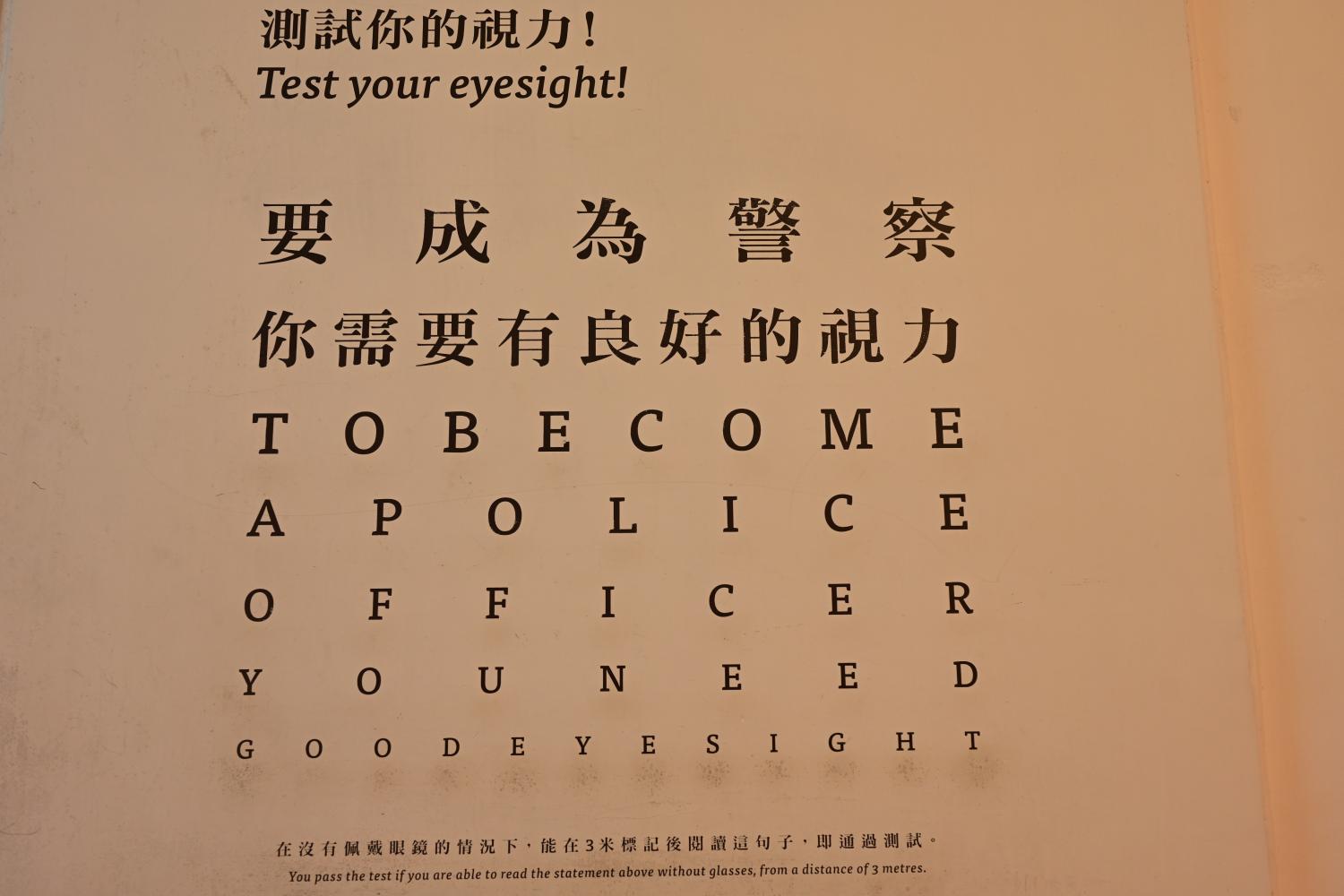

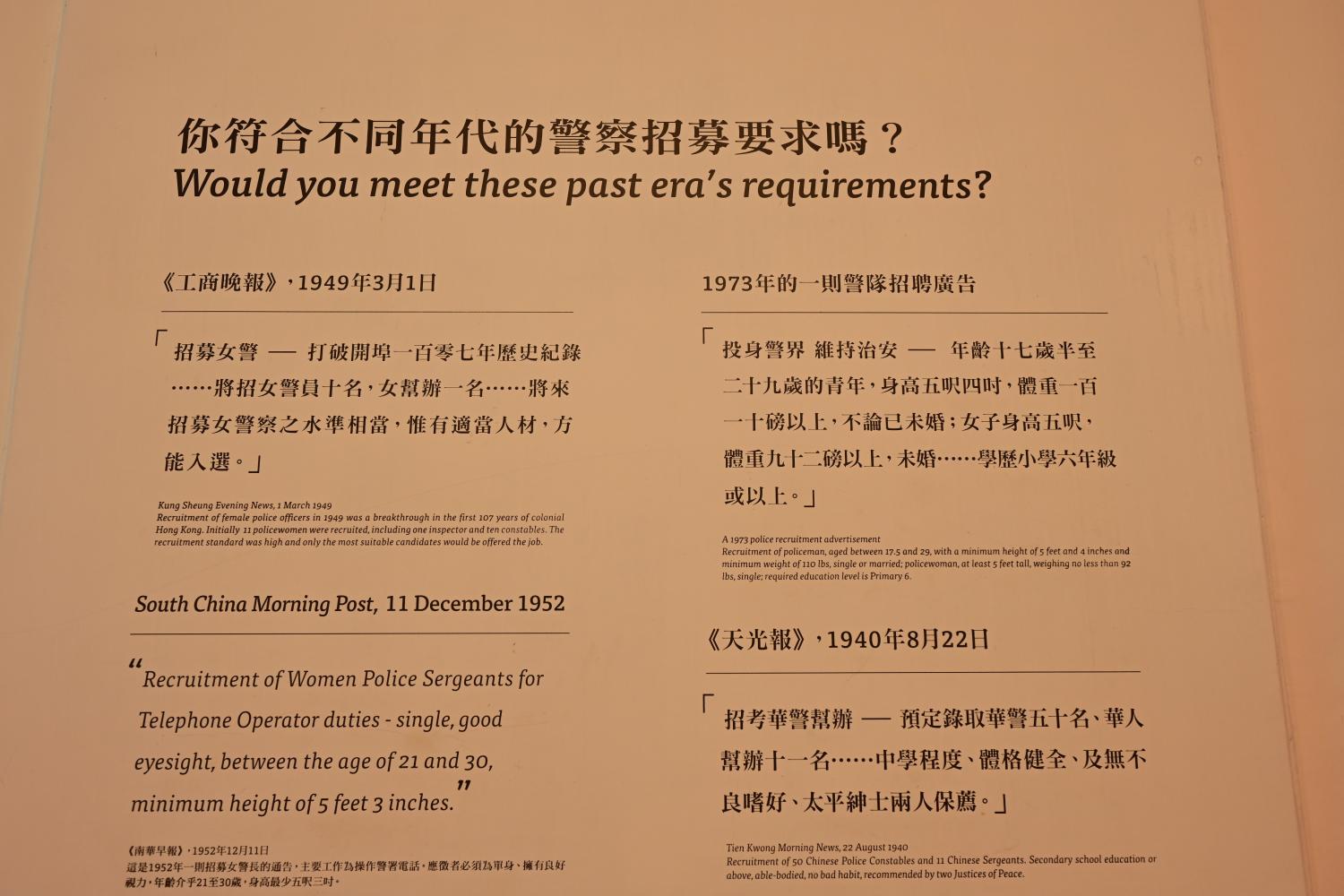

警察的招募条件,不同年代标准相差很大。

自1954年香港警察总部启用以来,许多满怀希望的香港年轻人加入了警队。在争取晋升前,警员需要接受培训和练习。这可能包括模拟面试,或由高级人员担任考官的测试练习。这些经历可能会令人紧张,引发他们的焦虑。

还有一个特别展,与汇丰银行有关。

也想进去看看,但上午约满了,没机会进入。

庭院的开阔处,有几树正在开花的栾树,红的黄的花,很鲜亮,也很是秋意。

此时难免着急,因没带28-400镜头,无法拍摄细节。

殖民地式风格的建筑,带有多层拱廊和石砌基座,曾是香港早期警察队伍的宿舍区域。

没想到,这组建筑中藏着这么多细节,弯弯绕绕间,故事越讲越多。

赛马会立方的外观采用黑色金属编织纹理设计,极具现代感,与大馆的历史建筑形成强烈视觉对比。这里是大馆的多功能艺术空间,用于举办戏剧、舞蹈、音乐等各类表演艺术活动,同时也会开展艺术展览和公共文化项目。

建筑前面的小型区域,是波兰艺术家艾莉斯亚・夸德的作品,名为《等候亭》,是艺术家在了解了香港大馆监狱操场(曾是囚犯受罚、检查、集会、放风的场所)的历史后创作的。

核心概念

是反思当代生活中 “等候即惩罚” 的现象。玻璃砖结构参照邻近的B仓和D仓的监狱囚室,暗示日常生活的无形限制;白色椅子承托不同石头,隐喻人们背负生活重担的多样方式。

洗手间的地面的墙面砖,也都在呼应着外墙的设计。

下方的空间,很适合拍照,此时就在想,要是有Aiinsky同行,该多好。

维多利监狱的部分,此时是绕不开的话题。

维多利监狱是香港首个监狱建筑,红砖结构搭配铁窗设计,具有典型的殖民地监狱风格。

类似的仓,有好几个。

里面的一处空间,是就餐体验区。

没明白为什么会有如此设计,真的人有愿意坐在这样的空间里进食吗?

1980年,因移民政策调整,部分监狱设施改为入境事务处域多利中心,处理羁留与遣返事务。

1982年,成为越南难民羁留中心,后作为船民遣返中转站,也羁留过不同国家的无证入境者,部分囚仓保留着外籍人士的涂鸦。

2005年,域多利中心关闭,见证了香港不同年代的移民潮,反映了香港与全球人口流动的联系。

美国艺术家艾利克・奥德的作口《堅韌》,是一件由社区主导的公共艺术作品,创作过程融合了系列绘画工作坊与个人访谈,参与者涵盖来自15个国家的流离失所者、前域多利监狱职员、拯救越南难民的前水警人员等群体。

灵感源于参与者的故事、话语、希望与绘画。以域多利监狱花岗岩围墙构成的被囚者轮廓开篇,象征共有人性;各国语言的真实监狱涂鸦,展现被囚者多元人生。难民身后的榕树根系象征扎根的渴望,远方的难民船隻则隐喻越南船民在香港的困境;编织布匹的女士与多元图案,汇聚不同文化身份的创作,交织出共有的经历。

从另外一端再看这件作品。

加藤泉的作品《無題》,又该怎样解读呢?

建筑群中的内容很多,挑重点看,并罗列在此文中。

走出建筑群,长舒一口气。

那是普通百姓一枚的自由时空。

从街道上,再看香港大馆内的中央裁判司署,是1914年建成的新古典主义风格建筑,曾是香港重要的司法场所,如今是大馆历史建筑群的法定古迹之一,内部保留了法庭布局、审判席等历史元素,是了解香港早期司法史的重要地标。

树荫下的花儿,此时也来助阵,恢复并提升情绪。

继续前往下一站,绕过前法國外方傳道會大樓。

这是香港现存少数战前法国外方传道会建筑,见证了天主教在香港及中国内地的传教历史。1917年由法国外方传道会建成,曾短暂作为香港临时政府总部,后相继被教育署、区域法院、最高法院等使用,2015年翻新后用于法律相关机构。

建筑呈新古典主义风格,花岗岩与红砖结构,保留了华丽立柱、木质楼梯、拱形天花等历史建筑特色,1989年被列为法定古蹟。

见到怡红院了,难免笑笑。

在蘭桂坊街口对面,遇见三只猫咪。

白天来到蘭桂坊,要看什么呢?

好象看到了什么,又什么也没看到。

此时的垃圾桶区,倒是显出了一丝日系幽默。

还有重庆人更喜欢的朝天门。

继续前往下一站,经过很多餐厅,个个看着都不错。

其中的一间,竟然是咱大姐家开的,真是喜庆啊~~~期待会有一次,与大姐一起来,大姐说她请客~~~

最终抵不过烧鹅的诱惑,虽然还未到正常的饭点,但已经急不可耐。

超大量的拼盘,味道自然很赞,只是努力吃,还是没吃完。

吃高兴了,花儿又来助兴。

下一站,是文武庙。

文武庙位于上环荷李活道,说明人已经从中环走到了上环。

出租车一直不走,无法成全更完美的画面。

文武庙是香港法定古迹,约于1847至1862年间落成,由华人富商兴建,由文武庙、列圣宫、公所三幢建筑组成,是香港开埠初期最早兴建的中式庙宇之一,主要供奉文昌帝君(文帝)和关圣帝君(武帝),文帝掌文学官禄,武帝主忠义武略,也奉祀包公和城隍。

文武廟为两进三开间结构,前有花岗石鼓台,后进高于前进,天井由重檐歇山顶覆盖。

建筑饰有陶塑、花岗石雕刻、木雕、灰塑和壁画,尽显传统工艺的精湛。

此时,35mm的镜头就很局促。

此时,也总会关联到传承,这些手艺,还可以流传多久呢?

列聖宮原是三进建筑,现仅存一进。

人来到上环,却还是要回到中环地铁站。

经过香港黄金交易所,而这段时间,受黄金高涨的情绪,难免有些激昂。

还经过一间看上去非常不错的韩餐馆,下次再有机会,一定进去搓一餐。

不知是做什么的店铺,前面两字与同学名字重合,也觉得有趣。

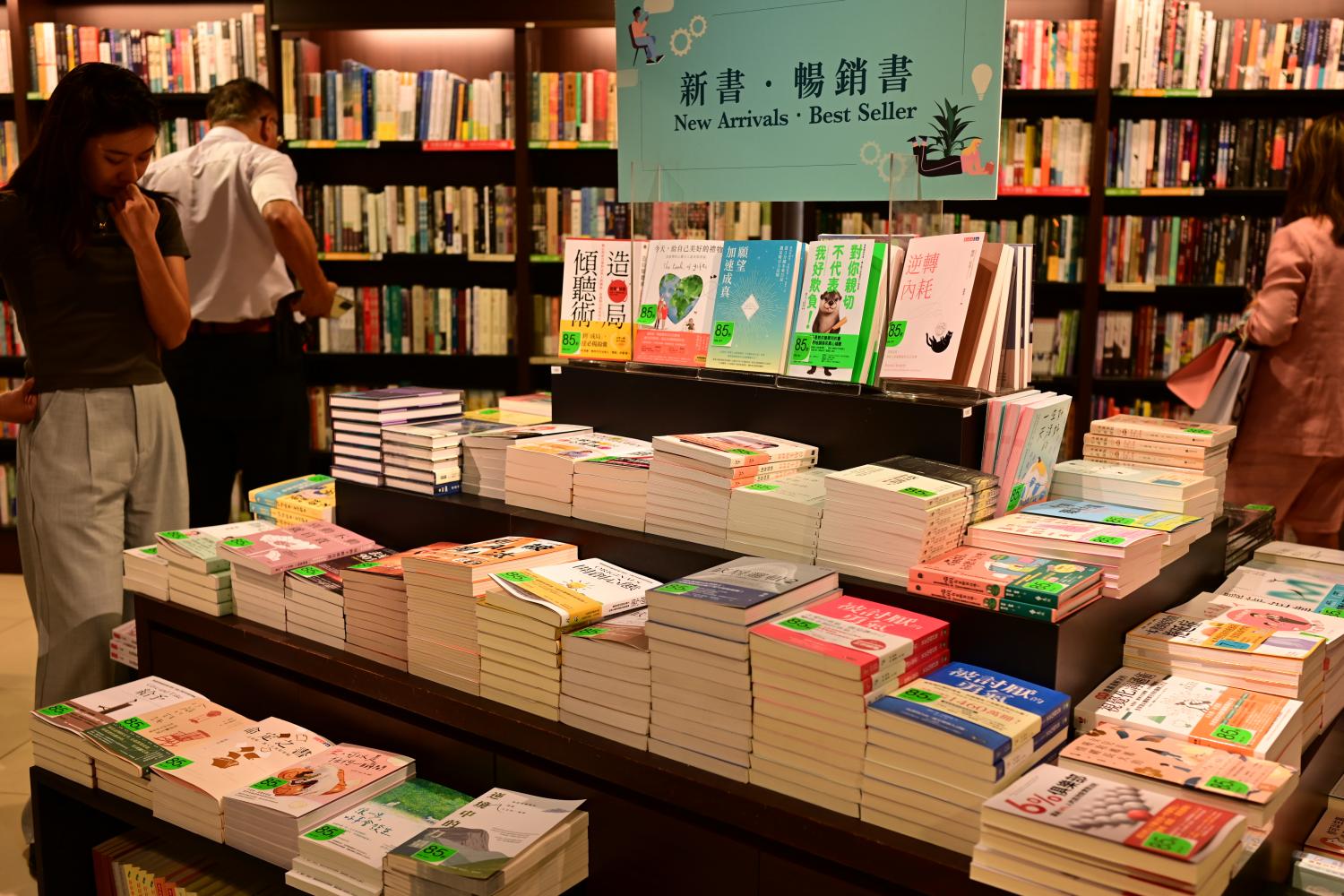

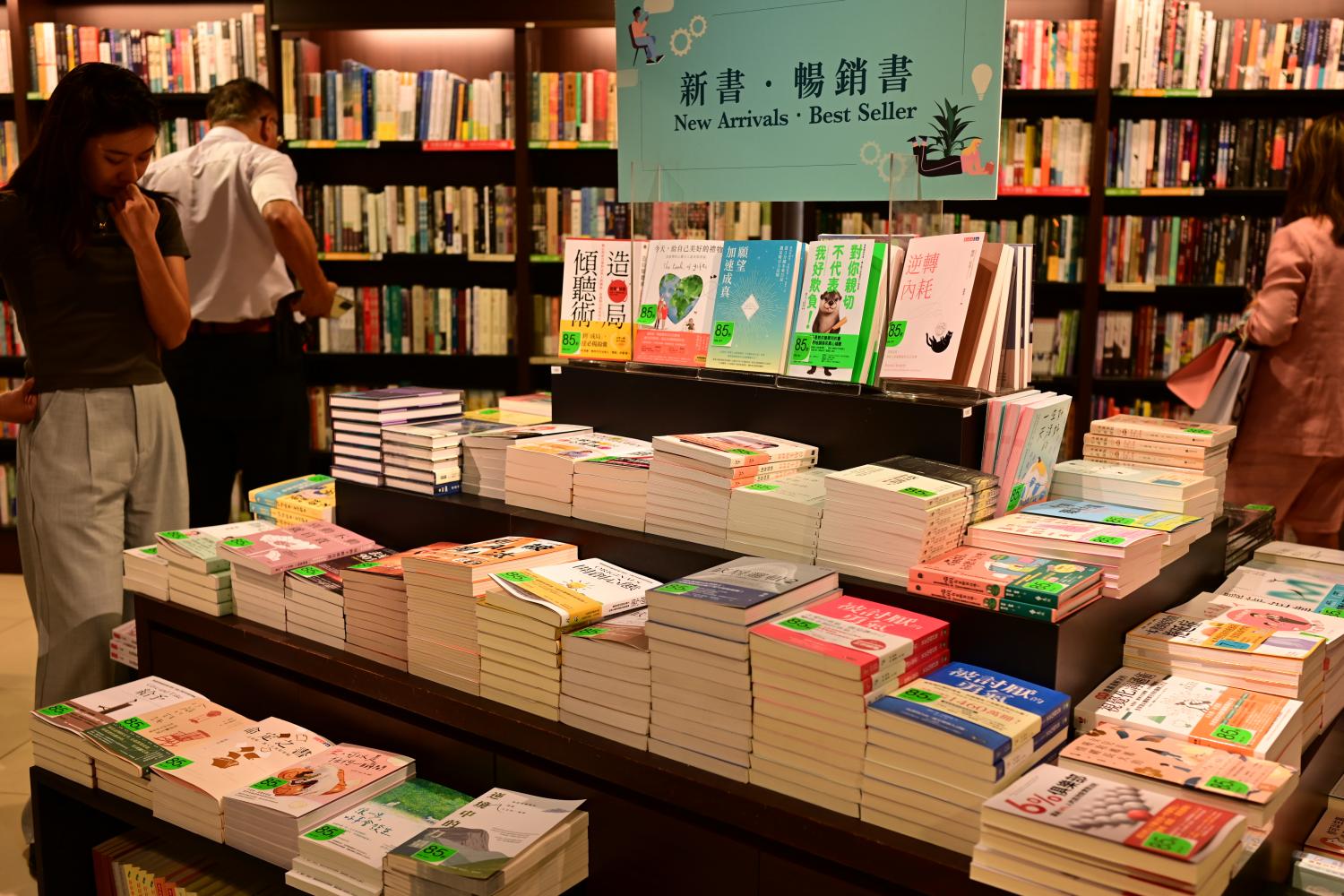

突然想到,既然来了繁华之地,一定会有书店,果然有。

要找的书店,误以为是在中环街市,进行看一眼,发现不对。

在域多利皇后街9号,找到一家三联书店。

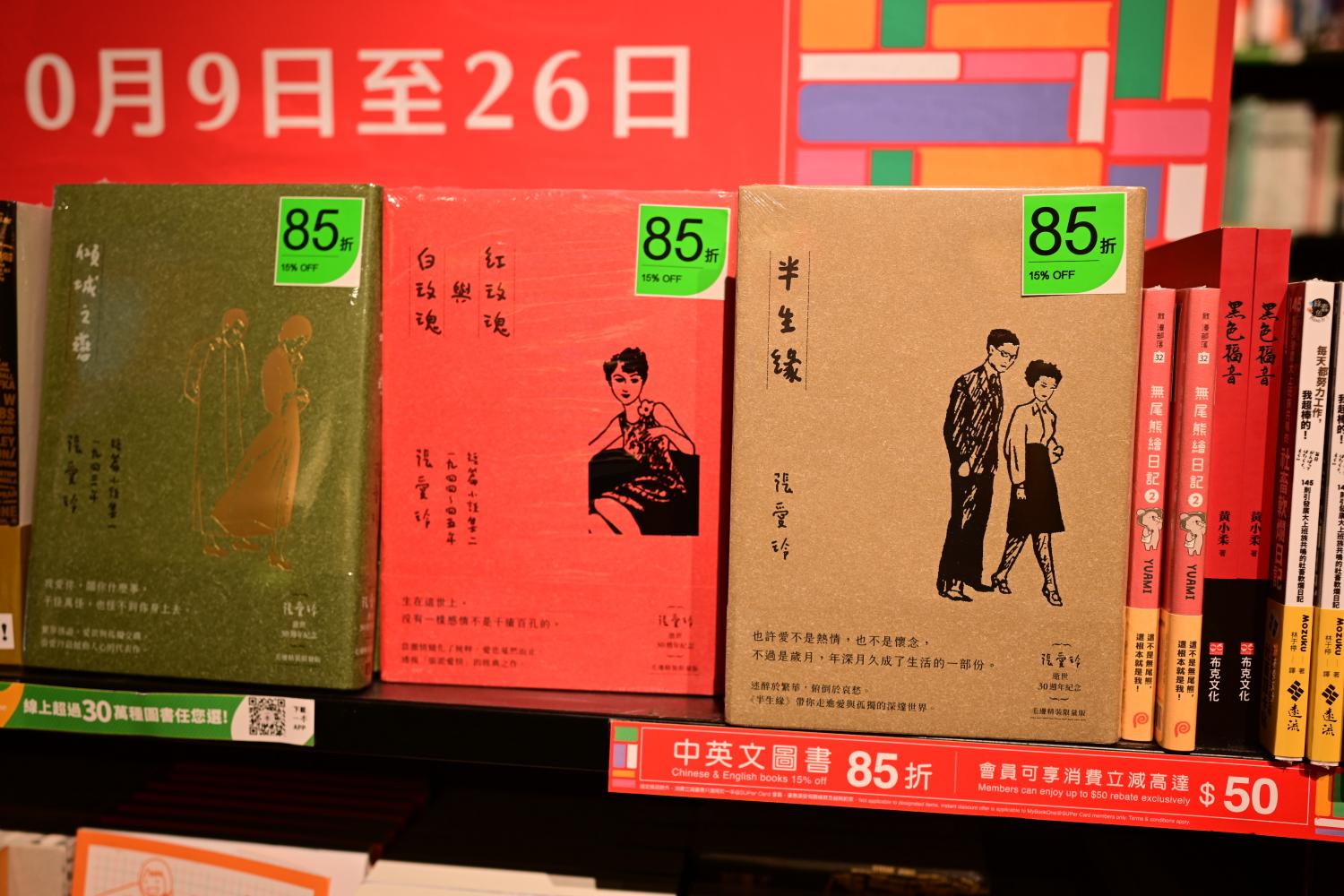

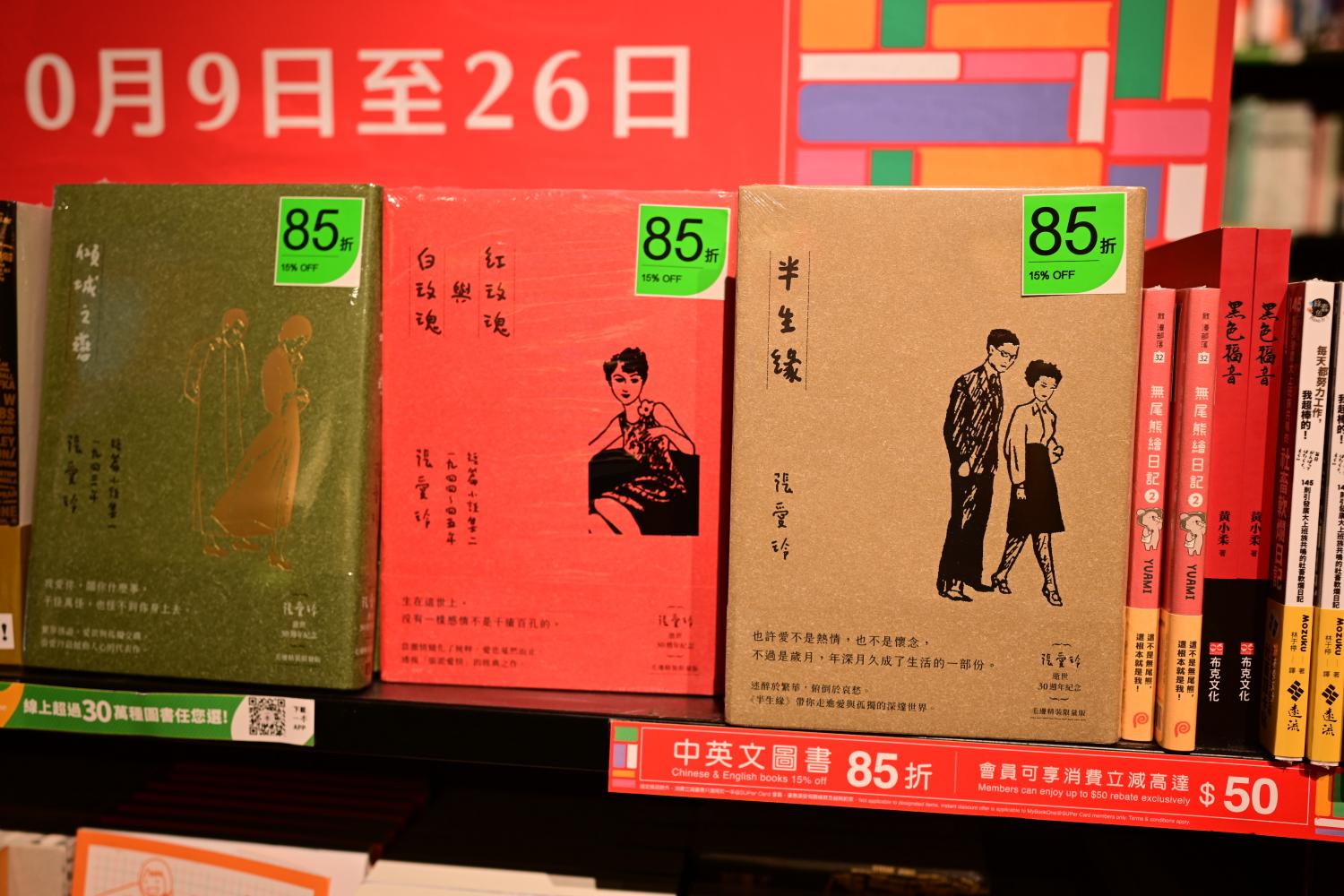

书确实不少,其实还有张爱玲。

回到中环地铁站,又见到汇丰银行和梁朝伟,这就是香港。

误落金钟,却也是拍地铁站名的机会,当然要利用~~~

最终坐到北角,再转轮渡过海,游轮码头总是让人心生向往。

刮风天,鸟儿却还要开会,向它们的勇敢点赞。

来来回回多次走过的路边,开着一种小小的花,一直想着要拍照,此时既然背了相机,自然是要拍下来。

人工智能识别说这是杯叶西番莲,也被称为软木西番莲或广东西番莲,是多年生藤本植物,常以藤蔓形式依附于其他物体生长,在热带和亚热带地区较为常见,是生态系统中的一员,为部分昆虫提供栖息和食物来源。

花的直径大概只有2厘米,非常小巧,花型与百香果有几分相像。

结出的小果子,1厘米都不到,小得可爱又精致。

太小了,镜头不够用,拍不真切。

就这样,结束愉快的半日城市漫步。

收获,满满当当地~~~

阅读(306) 评论(2)

我還不知道教堂有書店。

角落里有