D10,2025年1月21日,农历腊月廿二,星期二

起早离开赫尔格达,飞回埃及首都开罗,参观被视为埃及地区早期基督教发展重要标志的悬空教堂,被誉为 “伊斯兰在非洲的第一座灯塔” 的埃及历史上第一座清真寺——阿慕尔清真寺,在开罗乃至整个中东地区都具有举足轻重地位的的汗哈利利集市,主动要求去金老鹰商店购旅游纪念品

埃及行程的第十天,又是起了个早,月亮还挂在天上,但已经所剩不多。

赶往卢克索机场。

此行打卡了埃及的三个机场,开罗、阿斯旺和卢克索。

一群勤奋的旅人,几乎每天都比太阳起得更早。

今日份团服亮相,是唯一一件为了这次行程定制的,采用大地色系,配合埃及的沙漠环境。

来埃及的第一天,参观金字塔群时,就是穿的这件。因为尺码普遍偏大,不准备带回去了,所以多穿一次。

卢克索与开罗之间的陆上距离为700-750公里,车程通常需要8-10小时,而走空运,则可以节省很多时间。

坐的是小飞机,飞行时间很短,感觉起飞没多久就降落了。

卢克索机场上空,看到的几乎全是沙漠,上帝分给埃及人的自然环境真的说不上多好。

有水才有生命,这方面上帝是公平的。

一半水一半沙漠,有水就有绿色。

飞到开罗上空,竟然看到了金字塔。埃及人是有多自豪这些金字塔啊~~~

下飞机,先被带去吃中饭,地点还是第三天来过的那处由国防部开发的小区位置,还是临着那个人工湖。

吃的是中餐,大家都能吃饱,这就什么都好。

还有而今提供,可以满足任何挑食者。

午饭之后,展开参观,先去往悬空教堂。

路边经过的店铺,摆着各种各样的纪念品,但应该都用不上,所以没有停留,只管赶路。

如果不是跟的旅行团,估计一定会停下来更仔细地看看。

还经过地铁站。

开罗地铁是非洲大陆最早的地铁系统,于1987年9月开通,已经开通了四条线路,五号线正在建设中,全长85公里,地上地下部分都有。

到目前,非洲大概有三个城市开通了地铁,一个埃及的开罗,一个是埃及的亚历山大(2023年),一个阿尔及利亚的阿尔及尔(2019年开始试运行)。

另外摩洛哥的拉巴特-塞拉有轨电车项目,虽然从严格意义上讲属于现代有轨电车,但也具备类似地铁的部分功能和特点,于2019年投入运营,连接拉巴特和塞拉两座城市。

除了地铁,开罗还有快速电车,名为斋月十日城轻轨铁路,和地铁近似,于2022年7试运行,是连接开罗市区与新行政首都、斋月十日城和东部沿线卫星城的重要纽带,项目其总承包方为中国中铁— 航国际联合体,车辆由中车四方股份公司提供,整个牵引供电系统的核心设备均来自中国,是妥妥的中国援建项目。

因为是开罗市中心,寸土寸金,旅游大巴不能直入景区,需要步行一段距离,所以有机会走进埃及人的日常生活中。

眼睛和大脑的记忆功能有限,还是快门来得直接,简单粗暴地,让记忆停在了那些片断、那些画面中。

来到悬空教堂,直入。

悬空教堂的正式名称为圣母玛利亚大教堂,是埃及最古老的教堂之一。

位于开罗老城区的科普特区,建在古罗马巴比伦要塞的南门上方,教堂的中庭看似悬吊在走道上,从外面看仿佛悬在空中,因此得名 “悬空教堂”。

整体建筑风格呈现出浓浓的中东风情,教堂的外墙由黄色的石块砌成,有精美的十字架图案,教堂内部有两排列柱支撑着拱券木造屋顶,将圣坛一分为三。

悬空教堂的历史最早可追溯到公元3世纪,当时罗马人统治埃及,教堂最初便在这个时期开始建造,现存建筑主要建于公元7世纪至9世纪。

从大门到圣殿的两边,是一幅又一幅的马赛克壁画,讲的都是圣经故事,如耶稣的生平事迹、门徒的故事以及其他与基督教教义相关的内容。

下图的壁画,讲述的是《圣经》中耶稣一家逃往埃及的故事。

在《马太福音》中记载,耶稣诞生后,东方三博士受星星指引,前往耶路撒冷朝拜新生的犹太人之王耶稣。希律王听闻此事后,心生恐惧,假意要和东方三博士一起去朝拜,实则想找到耶稣并将其杀害。东方三博士在梦中得到启示,没有回去向希律王复命,而是另寻他路返回。

与此同时,天使向耶稣的父亲约瑟托梦,告知他希律王要杀害耶稣,让他带着玛利亚和耶稣逃往埃及。于是,约瑟就遵照天使的指示,带着玛利亚和年幼的耶稣骑着驴,长途跋涉前往埃及,直到希律王死后,他们才回到以色列。

壁画中,左边手持拐杖、衣着长袍的男子是约瑟,右边骑在驴上、怀抱婴儿的女子是圣母玛利亚,怀中抱着的婴儿便是年幼的耶稣。

下图的马赛克壁画,讲的是摩西带领以色列人过红海的经典圣经场景。

中央的光环人物即摩西,是整幅画的核心人物和关键符号。摩西是带领以色列人脱离埃及奴役的领袖,头顶的光环象征神圣使命,手中的法杖是圣经中 “杖分红海” 的关键道具。

左侧的白袍人群代表以色列民众 ,他们刚摆脱法老追兵,正跟随摩西迈向自由;右侧的蓝衣和多彩服饰人群,可理解为埃及追兵或更广义的苦难 / 旧秩序的象征,与圣经故事中 法老军队追击以色列人的情节相呼应。

画面中间的海水通道,对应圣经中 “摩西杖指红海,海水分开、露出旱路” 的奇迹,以色列人借此逃脱了埃及军队。

以色列人在埃及长期受法老奴役,上帝选召摩西带领族人逃离。法老反悔后派军队追击,摩西依靠神的力量分开红海,以色列人顺利通过;追兵踏入红海后,海水复合,埃及军队覆灭。这一事件是犹太教、基督教中神拯救子民脱离苦难的标志性神迹,也成为信仰坚定、获得救赎的象征,也是《出埃及记》核心情节。

背景中的光芒和山峦,既呼应摩西领受十诫的圣地西奈山,也强化了“神圣指引的氛围;上方的文字与十字架符号,体现开罗悬空教堂的科普特基督教属性,科普特教会是埃及最古老的基督教派,传承早期基督教传统。

所以,一幅壁画,用典型的宗教艺术语言,还原了《出埃及记》中红海奇迹的核心场景,既是圣经故事的视觉化呈现,也承载着科普特教会对神佑子民、信仰救赎的信仰表达。

下图马赛克壁画呈现的是耶稣复活后向抹大拉的马利亚显现,也被称为 “耶稣复活的首次显现”,对应的是《约翰福音》的经典情节。

核心人物即中央的光环人物,是复活的耶稣,身着浅色长袍、头顶光环,象征神圣复活;他向抹大拉的马利亚显现,但起初并未被认出。

抹大拉的马利亚在图的左侧,是耶稣十二门徒之外非常著名且重要的追随者,在基督教传统里有着重要地位,曾在耶稣受难后守在坟墓旁。画面中她抱着罐子、低头哭泣的姿态,呼应她以为耶稣是园丁的圣经细节。

右侧的人物是其他圣徒或见证者,象征的是信仰的怀疑者。他坐在椅上、手扶额头,既体现复活事件的冲击性,也暗合早期教会对复活神迹的传播与见证。

耶稣被钉十字架、安葬之后,抹大拉的马利亚清晨到坟墓,发现石头被挪开、耶稣遗体消失,遂悲泣。耶稣复活后向她显现,起初马利亚未认出,直到耶稣呼唤她的名字“马利亚!”,她才确认是主。这一事件是基督教复活信仰的关键证据,也确立了抹大拉的马利亚在早期教会中的特殊地位。

背景的拱门、石柱,既呼应坟墓 / 花园场景,也体现开罗悬空教堂的科普特建筑风格,做为埃及最古老的基督教派,科普特教会的建筑通常融合了拜占庭、伊斯兰元素。

上方的文字与十字架符号,强化了复活见证的宗教属性,也凸显了复活事件在埃及科普特教会传承中的重要性。

所以,这幅壁画用典型的宗教艺术语言,还原了耶稣复活后向抹大拉的马利亚显现的核心场景,既是圣经故事的视觉化呈现,也承载着科普特教会对复活信仰的独特诠释。

下图的马赛克壁画描绘的是耶稣受洗的故事。

画面中间头戴光环的人物是耶稣,在基督教传统艺术表现中,光环常用来表示神圣的身份。

画面左侧身着蓝色长袍、头戴光环的人物是施洗约翰,他是为耶稣施行洗礼的人。施洗约翰在旷野传道,呼吁人们悔改,并为众人施洗,他宣告耶稣是神的儿子。

画面上方有天使形象,在《圣经》记载中,耶稣受洗时,圣灵仿佛鸽子降临在他身上,天上有声音说 “这是我的爱子,我所喜悦的” ,天使形象是对这一神圣时刻的表现;背景中的树木、动物等元素则营造出受洗地点——约旦河附近野外的场景。

在当时的犹太社会,施洗约翰在约旦河一带传道,为人施洗悔改的洗礼。耶稣从加利利来到约旦河,找约翰要他给自己施洗。约翰想要拦住他,说:“我当受你的洗,你反倒上我这里来吗?” 耶稣回答说:“你暂且许我,因为我们理当这样尽诸般的义。” 于是约翰许了他。耶稣受洗后,从水里上来,天忽然为他开了,他就看见神的灵仿佛鸽子降下,落在他身上。 同时,从天上有声音说:“这是我的爱子,我所喜悦的。 ” 耶稣受洗标志着他公开传道生涯的开始,也确立了他作为神子的身份。

这种壁画通过视觉形式展现了这一基督教的重要事件,在教堂中具有重要的宗教教育和纪念意义,帮助信徒更好地理解和铭记圣经中的故事与教义。

下图壁画描绘的可能并非《圣经》中的故事,而是与埃及科普特教会相关的某位圣徒。

在科普特教会的历史中,有许多德高望重的修道者、圣徒,他们以虔诚的信仰、苦行和对教义的传播,受到教会和信众的敬仰。画面中这位身着黑色长袍、有着白色长胡须,头顶带有光芒的人物,大概率是科普特教会的圣徒形象。

下方一群穿着白色服饰的人,可能是信众或神职人员,围绕在圣徒身前,可能是在接受圣徒的祝福、聆听圣徒讲道,或是纪念圣徒的某个事迹或与圣徒相关的宗教活动。

下图壁画描绘的是可能是圣艾格尼丝以及她殉道的相关场景,并非直接出自《圣经》故事的经典情节。

圣艾格尼丝是天主教、东正教等基督教教派所尊崇的圣徒,生活在公元3世纪末 -4世纪初的罗马。 她在年少时就坚定地信仰基督教,当时罗马帝国对基督教进行迫害,她拒绝了罗马贵族的求婚,坚持自己的信仰。罗马当局因此判处她死刑,她在殉道过程中展现出非凡的勇气和对信仰的忠诚。

壁画中,圣艾格尼丝头戴光环,象征其神圣性,手持十字架代表她坚定的基督教信仰,而手中的棕榈枝在基督教艺术中常象征殉道者的荣耀。她身旁众多头戴光环的女性,可能代表那些追随她的信仰者,或是其他殉道的圣徒 ,共同展现了基督教早期信仰者为了信仰不惜牺牲的精神。

虽然圣艾格尼丝的事迹不在《圣经》的篇章里,但在基督教的圣徒传记等文献中被广泛记载,在基督教艺术创作中也常常被表现,以纪念她的勇敢和对信仰的坚守,激励着后世的信徒。

通往圣殿的,是29级台阶。

由于悬空教堂位于开罗老城区科普特区巴比伦堡的西南门上方,进入教堂必须通过这29级台阶,所以早期来到开罗的旅行者,也会戏称其为“楼梯教堂”。

入口处的建筑呈现出典型的拱门样式,这在教堂中较为常见,具有引导人们进入教堂内部的功能,同时也在视觉上营造出庄严、神圣的氛围。

墙面上有着繁复且精美的几何图案和雕刻装饰,这与悬空教堂融合拜占庭和科普特建筑特色的风格相契合。

教堂内部的黑坛桌椅、镶嵌象牙的屏幕、和大理石造的讲坛等都是精心制作的用品。

三个桶状穹顶和木屋顶侧廊,使得教堂从内部看上去像一条倒扣的船,据说代表着诺亚方舟,而撑起它的13根柱子则代表耶稣基督和他的使徒。

木屋顶的细节。

教堂里的洗礼池,营造出相对独立、神圣的空间氛围。

整个教堂里珍藏着110幅圣像,其中有一幅被称为镇馆之宝,那就是被称为“科普特的蒙娜丽莎”,即圣母玛利亚像,更神奇的是据说这幅画出自大师达芬奇之手。

不确定当时欧沙达是否有讲到这幅画,或者是讲了没听到,不然一定会拍下来。

有一个由13根石柱支撑的小祭坛,象征耶稣的13门徒,这其中一根用黑色玄武岩制成的,代表出卖耶稣的犹大。

这里说到13,会不会觉得奇怪?

在基督教传统教义中,耶稣有12 个门徒,分别是:西门彼得、安得烈、雅各、约翰、腓力、巴多罗买、多马、马太、小雅各、达太、奋锐党的西门、加略人犹大,即为了 30 块银币出卖耶稣的人。

耶稣被抓后,犹大因悔恨而自杀。耶稣复活升天后,门徒们觉得需要补充一位新成员,来填补犹大背叛留下的空缺,于是选出了马提亚 ,但马提亚没有被普遍称为耶稣最初的十二门徒之一, 因此从正统的基督教教义和传统认知来讲,耶稣的门徒是12个。

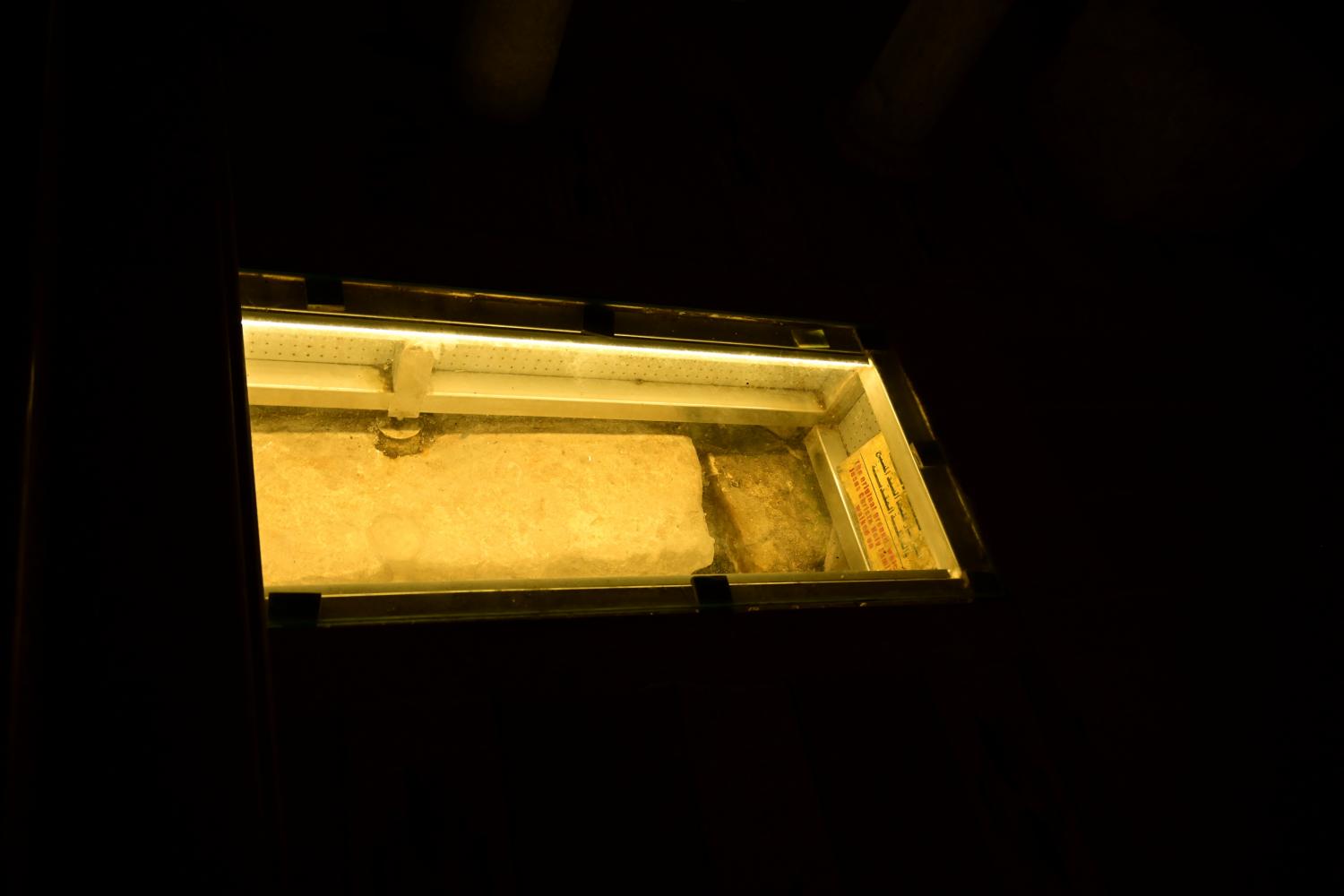

发现一个被玻璃罩起来的柱子,欧沙达说这就是悬空教堂里会流血的柱子,果然,下部有红色的液体渗透的痕迹。

事情的发生是这样的:1978年4月2日晚,一位科普特教的修道士在教堂内祈祷时,发现一根大理石柱子上似乎渗出类似血液的红色液体。随后,消息迅速传开,众多信徒纷纷前来观看。在之后的一段时间里,这根柱子不断 “流血”, 据说有超过 10 万人亲眼目睹了这一现象。

从科普特教会的宗教角度来解释,被视为是神的奇迹和启示,是上帝以一种超自然的方式向信徒显现,旨在增强人们的信仰,让信徒更加坚定对上帝的信念。一些信徒认为,这是圣母玛利亚或其他圣徒的庇佑和神迹的体现,是对当代信徒的一种鼓励和慰藉,激励着他们在信仰道路上更加虔诚。

而从科学的角度,也有一些不同的解释。有观点认为可能是一些自然现象或人为因素导致类似 “流血” 的外观 。比如,可能是柱子中本身含有的矿物质,在特定的湿度、温度等环境条件下,发生化学反应而渗出类似血液颜色的液体;也有人怀疑是有人故意恶作剧或出于某种目的人为涂抹上去的 ,但这些说法都没有确凿的证据来完全解释这一现象, 使得 “流血的柱子” 事件依然笼罩着神秘的色彩,成为悬空教堂历史上一段备受关注和争议的事件。

教堂内部空间其实不是很大,但却设置了多间祈祷室,供信徒在需要时安静祈祷、冥想。

教堂里有一座地下室,绕行过去。

地下室部分,虽黑暗,却感觉不出潮湿,毕竟这是在埃及。

这间地下室,也是悬空教堂的重要组成部分。

此时要看下面的地图了。

地图中标注了两条线,红色的线是圣母逃来埃及的路线,黄色的则是返回的路线,整个过程持续了三年。

而在这间地下室里,避了三个月的难。

走出教堂,有着典型伊斯兰建筑风格元素的部分,不知是阳台,还是壁龛。

窗子,是拜占庭风格与伊斯兰风格的融合。

走出教堂前,拍下大门的里面部分,算是对这座有着特殊意义的教堂,做一个收尾。

教堂附近还有一处科普特博物馆。

步行前往下一个目标,阿慕尔清真寺。

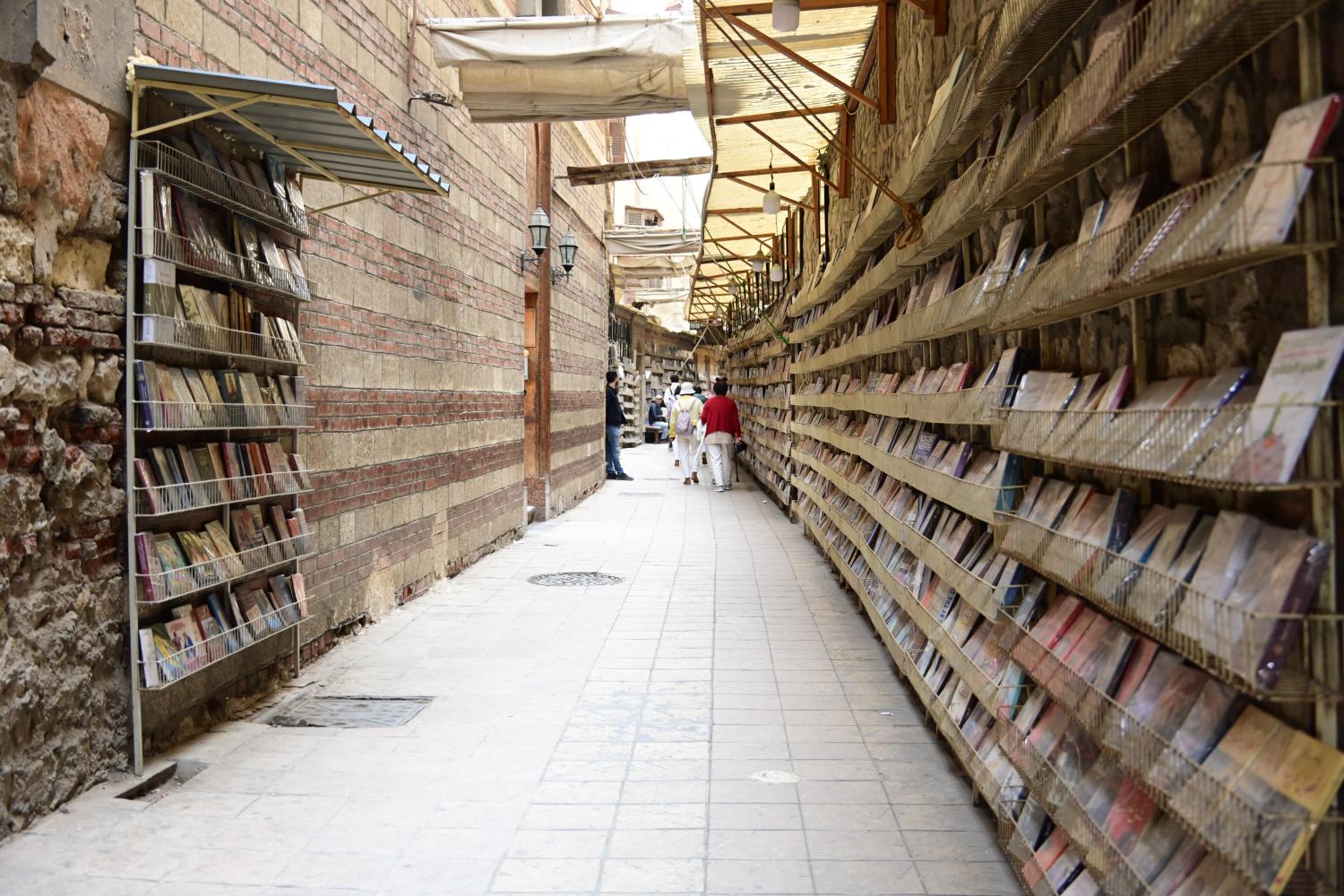

要从地下通道走过去,可能抄的是近路。

下了台阶,发现了一个新世界。

长长的通道两侧,排满了货架,摆在架子上的商品,都是纸媒时代的产物。

以面向游客的居多。

唱片之类的。

明信片、书签等等。

且不说买或不买,单就这种管理方式,已经对埃及人民拍案叫绝。

拐角处的墙壁上方,用铁丝和电线绕出来的装饰画,出自店铺的营销需要,非常独特。

耶稣一家逃往埃及的故事,又出现了。

接近阿慕尔清真寺,还看到了警车和警察。

还有很会享福的狗。

到了阿慕尔清真寺,先拍合照,再进入参观。

阿慕尔清真寺是埃及乃至整个伊斯兰世界极具历史意义的一座清真寺,始建于公元642年,由阿拉伯穆斯林将领阿慕尔・伊本・阿斯在征服埃及后下令修建,这也是埃及历史上第一座清真寺。有说法称寺内保存着一本古老的《古兰经》,相传是在公元7世纪,由伊斯兰早期的学者书写的。

阿慕尔清真寺位于埃及首都开罗老城区,具体在开罗以南的福斯塔特地区,福斯塔特是阿拉伯人在埃及建立的第一个首都。

阿慕尔清真寺最初的建筑采用了早期伊斯兰建筑的简约风格,以泥砖为主要建筑材料,结构相对简单。后来经过多次修缮和扩建,融入了更多的建筑元素,但仍保留了一些早期伊斯兰建筑的特征,比如较为朴素的外观,强调其功能性。

阿慕尔清真寺拥有宽敞的庭院,这也是许多清真寺的典型布局,供信徒们在礼拜前后聚集、交流。寺内建有宣礼塔,早期可能较为简单,随着时间推移,宣礼塔在高度和装饰性上不断发展,成为清真寺的标志性建筑,用于召唤信徒进行礼拜。

祈祷大厅是清真寺的核心部分,内部空间较为开阔,柱子排列规整,为信徒提供了足够的礼拜空间。装饰上,使用了几何图案、阿拉伯书法等伊斯兰艺术常见的元素,营造出庄重、肃穆的宗教氛围 。

进清真寺,戴帽、脱鞋,是必须的尊重。

阿慕尔清真寺庭院内部中央带穹顶和立柱的建筑,是洗礼喷泉,供穆斯林在礼拜前进行小净仪式,以洁净身心,准备虔诚地进行宗教活动。

自建成后,阿慕尔清真寺一直是埃及穆斯林进行宗教活动、学习宗教知识的重要场所。它不仅是当地信徒进行礼拜的中心,也吸引着来自各地的学者和宗教人士,在埃及伊斯兰教的传播、发展和教育方面发挥了关键作用。

阿慕尔清真寺也见证了埃及从拜占庭统治到阿拉伯伊斯兰统治的历史转变,以及后续伊斯兰文化在埃及的生根发芽、发展壮大。几个世纪以来,经历了多次战争、政权更迭、自然灾害,始终屹立不倒,并且不断被修缮和扩建,成为埃及历史的重要见证者。

作为埃及最古老的清真寺,阿慕尔清真寺也促进了伊斯兰文化与埃及本土文化以及其他文化之间的交流融合。在建筑风格、宗教仪式、艺术创作等方面,都体现了这种多元文化相互影响的特点,对于研究伊斯兰文化与埃及文化的交融具有重要价值。

又打卡完成了一个景点。

接下上车,前往汗哈利利集市。

路上有些拥堵。

右侧像高墙一样的存在,是水渠,为引入尼罗河水修建的,不过此时已经干涸,废弃的状态。

正前方的屋顶和尖塔,看着眼熟了,果然,就是到埃及参观的第一处景点——萨拉丁城堡。

车子行经城堡的外围,发现竟然还有更多绿化,可见萨拉丁城堡的重要,古今都是。

后来又走过同样的路,想不多看这座城堡都难。

到了汗哈利利集市,还是先来了解一番。

汗哈利利集市是开罗乃至中东地区最著名的传统集市之一,拥有悠久的历史和独特的魅力。至于有多久,始建于公元 14 世纪算不算久?

是当时的埃及统治者贾拉勒丁・哈利利下令建造了这个集市,最初是一个商队驿站,供往来的商队停歇、交易货物。随着时间的推移,逐渐发展成为一个规模庞大、商品种类丰富的集市。

集市位于开罗市中心地带,靠近侯赛因广场,与侯赛因清真寺相邻 ,交通便利,是游客和当地居民常去的地方。

汗哈利利集市上的商品琳琅满目,涵盖了各类传统手工艺品、纪念品、服饰、香料、珠宝首饰等。游客可以在这里找到精美的铜器、陶瓷制品、手工编织地毯、纸莎草画,以及各种充满埃及特色的香料和香精。

集市内建筑多为中世纪伊斯兰风格,狭窄的街道两旁是古老的建筑,拱门、木质阳台、精美的雕刻随处可见。许多店铺的外观保留了历史的痕迹,营造出浓厚的古朴氛围。

这里不仅是购物的场所,也是体验埃及文化和社交生活的绝佳地点。集市中有许多咖啡馆、茶馆,游客可以坐下来品尝传统的埃及咖啡、水烟,欣赏民间艺人的表演,感受当地的风土人情。此外,集市还是当地居民日常交流、聚会的地方,充满了生活气息。

也融入其中,围坐下来,欧沙达请大家喝了一杯,咖啡或果汁都可以有。

既然是集市,淘宝购物才应该是主题,但欧沙达却不建议,主要是语言不通,不会讨价还价,也不懂埃及人的方式方法,怕被误解成不礼貌而引发不快。另外一点,是这里的扒手,最好不做掏钱的动作,不给自己惹麻烦。

集市周边有众多餐馆和小吃摊,提供各种地道的埃及美食,如烤肉、库莎丽(Koshari,埃及国民美食,由米饭、通心粉、黑豆等混合而成)、甜点心等,让游客大饱口福。

也就只是看看,不买不尝。

菇娘,竟然也有看到。

野猫依然多,只要有好吃的,就会有一大群。

从我们坐的位置,可以见到隔壁的清真寺,像是一处古建筑群,不确定是不是侯赛因广场附近的侯赛因清真寺。

清真寺的宣礼塔,很高很高。

近处像遮阳伞一样的东西,也少知具体为何物。

有鸽群,在空中盘旋,与清真寺的宣礼塔是搭子。

人来人往,到处都很热闹。

发现埃及人也喜欢用头来顶东西。

鸽群也继续着鸽群的热闹。

不为购物而来的集市,草草收工。

离开的路上,继续看开罗这座城市。绿地是有多么的难得,而这么美的绿地,却被商贩占领了,这也是埃及特色吧。

商品还真是琳琅满目。

下图经过的,似乎是塔哈・侯赛因广场,图中骑马的雕像是埃及民族英雄阿里・穆巴拉克。

开罗的人口密度,从下面的图片中可见一二。

到处都是人,房屋的密度也高。

做为一国首都的中心区,这样的情况也是真的没话说了。

接下来经过的,就更让人没话说了。

这里就是开罗著名的死人城,前面在本系列的第三篇中,在讲到从左塞尔金字塔群回开罗市中心的时候,提到过,但当时是卖了个官司跳过了,此时多说几句。

开罗的 “死人城”(City of the Dead),正式名称为卡拉发公墓,位于开罗东郊,占地面积广阔,与开罗市区紧密相连。

这里原本是墓地,安葬着不同历史时期的人们,包括许多达官显贵、宗教人士等。随着时间推移,一些守墓人及其家属逐渐在此定居,形成了如今这种活人、死人 “混居” 的独特景象。

这里有各式各样的陵墓建筑,从简单的土坟到豪华的大理石陵墓都有。部分陵墓建筑带有浓厚的伊斯兰风格,比如装饰有精美的几何图案、阿拉伯书法等,一些较大的陵墓建筑群类似小型宫殿或清真寺,具有一定的艺术和历史价值。

许多贫困家庭长期居住在墓地的附属建筑或墓室中,这些住所有的是守墓人的后代继承居住,有的是因生活所迫搬来的。居民在墓区间搭建简易设施,形成了街道、小巷,还有商店、学校、清真寺等公共服务设施,俨然是一个小型社区。

尽管处于墓地环境,但这里充满了生活气息。居民们日常进行着各种活动,孩子们在墓间玩耍,大人们从事着小生意、手工业等工作,与传统印象中阴森的墓地大相径庭。

欧沙达几次说过,住在死人城里的人口,有100万。100万,是真的不少。

找原因,自然是多方面的:

比如,开罗人口增长迅速,住房需求大,而房价和租金较高,对于许多贫困家庭来说难以承受。死人城的居住成本相对较低,甚至无需支付租金,这吸引了大量低收入人群在此居住。

再比如,守墓人在墓地居住并守护家族陵墓是埃及的一种传统习俗,这种传统为活人在墓地居住提供了一定的文化基础,使得后来更多人在此定居成为可能。

死人城因其独特性,吸引了一些游客前来参观,游客为的是看到开罗社会的另一面,感受别样的文化和生活方式。不过,能不去还是不去吧,这热闹不看也罢。

在埃及跑了这些天,还没正儿八经地购过物,总觉得像少了什么。游客主动要求导游欧沙达推荐当地特产,于是便有了亮在眼前的好吃的,是蜜枣,中间塞了坚果。尝了尝,太甜了,不是我们的菜。

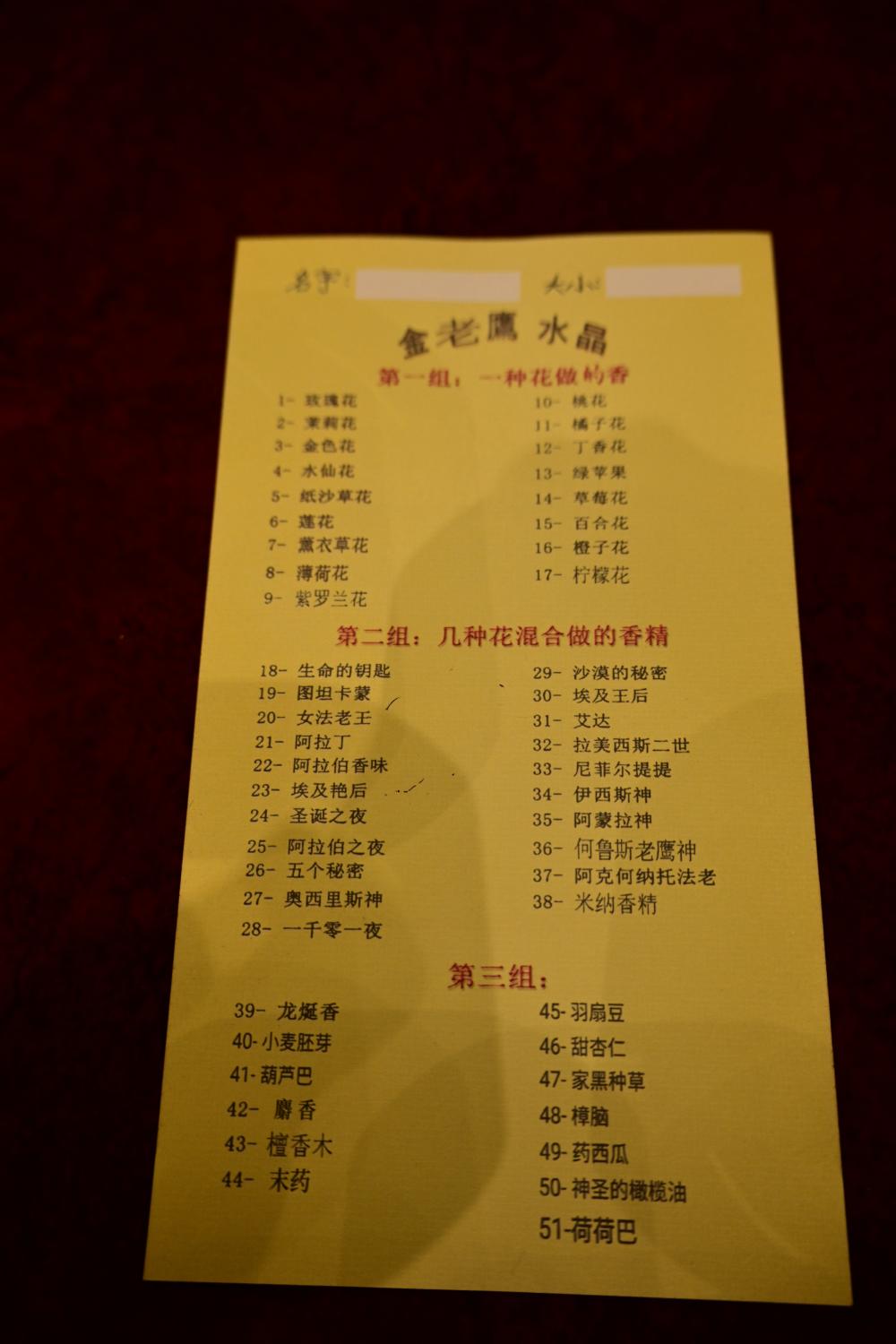

听说埃及的香精还不错,于是来到了一家名为“金老鹰”的商店。

推开门的那一刻,空气中立刻充满了香气,混杂型的,分不分具体是什么味道。

自有会讲中文的服务人员,进行详细介绍,且有实物,现场闻,现场体味。

对埃及的香精发生兴趣,因为埃及独特的地理位置和气候条件,孕育了种类繁多且品质优良的香料植物。尼罗河流域肥沃的土壤,为诸如茉莉、玫瑰、橙花、薰衣草等香料作物的生长提供了理想环境。这些本地种植的香料,香气浓郁纯正,是制作高品质香精的基础。除了本土香料,埃及还凭借其优越的地理位置,作为贸易枢纽,汇聚了来自世界各地的优质香料,如印度的檀香、东南亚的丁香等,进一步丰富了香精制作的原料选择。

埃及拥有超过 3000 年的香精制作历史,早在古埃及时期,香精就被广泛应用于宗教仪式、医药治疗、日常护肤和香水制作等方面。当时的人们使用各种天然香料,如没药、乳香、肉桂等,通过复杂的工艺制作出香精。法老们对香精极为推崇,不仅自己使用,还将其作为珍贵的礼物用于外交和祭祀活动。

埃及传承了古老而独特的香精制作工艺,采用蒸馏、萃取、浸泡等传统方法提取香料中的精华成分。例如,蒸馏法是将香料植物与水一同加热,使香气成分随水蒸气蒸发,然后通过冷凝收集,保留香料最纯粹的香气。这些传统工艺经过数千年的传承和改进,保证了香精的高品质。在保留传统工艺的基础上,埃及的香精产业也积极引入现代科技,如采用先进的分析仪器来精确控制香料的配比和纯度,运用真空浓缩等技术提升香精的品质和稳定性,使埃及香精在保持传统韵味的同时,也符合现代市场的需求。

所以,既然来了一趟埃及,如果一定要买点什么,那就是香精吧。

完成购物任务,又到了晚饭时间。

人未落座,大饼早摆了上来,还有各种蘸料。

吃的是特色鸽子餐,每人的面前都摆着一只鸽子。

还有甜品,照例连杯口都不放过,是真的很甜。

吃的好不好,看大家的表情就知道了。

走出餐厅,已经是黑夜。

一天又一天,时间过得很快,而此行埃及,已经近了尾声。