D1,2025年7月19日,深圳直飞奥地利维也纳,参观美景宫,在艺术的宝库中流连不自拔

接着上篇,到了酒店,存好行李,到不远处的餐厅吃了猪肋排,喝了柠檬啤酒,然后就来到了美景宫,距离都很近。

正午十分,太阳很大,很晒,气温也不低,却比深圳要好一些。

烈日之下,步入美景宫花园。其实并不确定花园有几处入口,就近就是了。

此时,要先了解一番美景宫。

美景宫是位于奥地利维也纳的一座巴洛克风格宫殿,与霍夫堡宫和美泉宫合称为维也纳三大宫殿。

美景宫由建筑师约翰・卢卡斯・冯・希尔德布兰特为哈布斯堡王朝的军事元帅欧根亲王设计建造,始建于 1700 年,历时 24 年完工。欧根亲王曾服务于哈布斯堡的三朝皇帝,为王朝立下赫赫战功。欧根亲王死后,其侄女因赌博变卖宫殿,1752 年哈布斯堡王朝赎回。

1895 年起,皇储费迪南将其作为居住地,1914 年他正是从这里出发前往萨拉热窝,遇刺后引发了第一次世界大战。1955 年,美、英、法、苏和奥地利的外交部长在上美景宫的大理石大厅签署奥地利国家条约,奥地利重新取得独立。

美景宫分为上美景宫和下美景宫两部分,由一座以法国和意大利样式为基础的对称花园连接起来。

被修剪得很有型的树木,构成花园的篱笆。供人通行的过道边,有一些雕像。这些雕像建造于公元18世纪,属于巴洛克艺术风格的作品,与美景宫(始建于 1700 年,历时 24 年完工)的建造时间大致同期,是为了配合美景宫的整体巴洛克式园林景观而创作的,展现了当时高超的雕塑技艺与艺术审美。

下图的雕像,右侧手持圆盘(类似太阳造型)的男性形象可能是古希腊神话中的太阳神阿波罗,阿波罗常被描绘为年轻、英俊且手持太阳圆盘、竖琴等象征物;而左侧的女性形象,有可能是与阿波罗相关的神话人物,比如月神阿尔忒弥斯(阿波罗的孪生妹妹 )等。

按理来说,眼中成色偏新的这些雕像,大概率经过现代补修。

一方面,雕像本身建造于18世纪,历经数百年的风吹日晒、自然侵蚀以及可能的人为影响,必然会出现不同程度的破损、风化等问题;另一方面,为了保护文化遗产,让这些艺术珍品能长久展示给世人,对其进行现代的修复与维护是很常见且必要的举措,以此来恢复雕像的原有风貌并延长其保存时间。

先经过下美景宫,是美景宫建筑群的重要组成部分,也是中世纪艺术和巴洛克美术馆,其巴洛克博物馆有丰富的茂伯特施茨、梅塞施米特和多纳斯等作品馆藏,中世纪博物馆位于下宫的巴洛克花厅内,收藏有后哥特风格大师的作品。

感觉是不可以进入参观,所以只是走过路过。

水池中的雕塑展现了充满童趣的场景,几个小天使模样的形象围绕互动,姿态生动活泼。

雕塑采用巴洛克风格,细节刻画精致,与周围的水景、建筑相得益彰,是美景宫花园艺术景观的重要组成部分,既体现了艺术审美,也为花园增添了灵动的氛围,反映出当时对神话、童趣等元素在园林艺术中的融合运用。

上、下美景宫遥遥相对,中间通过对称的花园进行连接,这个花园可是大有讲究了。

花园以法国和意大利样式为基础进行设计,采用对称式布局,展现出规整、秩序井然的美感。花园的中轴线明确,两侧的景观呈对称分布,体现了当时欧洲园林追求的和谐与均衡之美。

作为巴洛克时期的园林作品,花园充满了丰富的装饰性元素,如精美的雕塑、喷泉、小瀑布等,这些元素不仅增添了花园的艺术观赏性,还营造出富有动感和戏剧性的氛围。

沿着花园的中轴线,分布着一系列引人注目的景观。从下美景宫向上延伸,依次可以看到精心设计的喷泉、水池以及修剪整齐的植物造型。在特定的时间,喷泉会开启,水流与光影交织,形成美丽的景象。

中轴线两侧是大片的绿地、花坛和林荫道。花坛中种植着各种色彩斑斓的花卉,根据季节的变化呈现出不同的景观效果。林荫道两旁栽种着高大的树木,为游客提供了休憩和漫步的阴凉空间。此外,两侧还分布着众多雕塑作品,这些雕塑多以神话故事和历史人物为题材,艺术价值极高。

花园内的雕塑数量众多,风格多样。有古希腊罗马神话中的神祇形象,如太阳神阿波罗、爱神维纳斯等,也有象征着美德和力量的英雄人物雕像。这些雕塑不仅是艺术的展现,也反映了当时人们的文化信仰和审美观念。

花园里,还有大量斯芬克斯形象的雕塑。

斯芬克斯是古希腊神话中的经典生物,通常有着人类的头部(多为女性)和狮子的身体,部分形象还带有翅膀。

喷泉也是花园的一大亮点,设计精巧,形态各异。

有的喷泉以神话故事为主题,通过雕塑和水流的结合,生动地展现故事场景;有的喷泉则注重水流的形态变化,通过不同的喷头设计,营造出如雾、如柱等多样的水幕效果,在阳光的照射下,水光潋滟,美不胜收。

美景宫的对称花园是巴洛克园林艺术的典范之作,集合了当时顶尖的园林设计师、雕塑家和工匠的智慧与技艺,对后世园林艺术的发展产生了深远的影响。

作为美景宫建筑群的一部分,花园见证了奥地利历史上许多重要的事件和人物的兴衰,不仅是欧根亲王彰显身份和地位的象征,也是奥地利文化和艺术传承的重要载体,每年吸引着来自世界各地的游客前来欣赏和感受其独特的魅力。

正是因为如此,此时的我们,也一样也游客的身份慕名前来。

在美景宫的园林雕塑中使用这类形象,一是源于西方古典艺术(尤其是古希腊罗马艺术)常以神话故事和人物为创作题材的传统,巴洛克时期艺术也继承了这一点,海仙女等形象优美且具奇幻色彩,适合为园林增添浪漫与艺术感;二是为营造巴洛克风格园林华丽、动感与戏剧性的氛围,海洋神话人物的神秘灵动特质能与水景呼应,让花园更具吸引力;三是海洋象征深邃、包容等,海仙女等形象关联美好、守护意象,可赋予园林景观象征内涵。

雕塑里人物类似 “托举” 的动作,从多方面有象征意义:视觉和功能上,象征对上层结构或园林中 “美好存在”(如华丽水景、艺术氛围等)的支撑与承载;人身鱼尾形象的神秘力量感,让托举动作强化了 “力量” 表达,寓意海洋力量对园林及所承载文化艺术的守护;还能与水景动态感呼应,营造动态平衡与互动,体现巴洛克艺术动感、戏剧性的特点,使园林景观更具活力与艺术张力。

在此行接下来的很多参观中,但凡遇到喷泉,基本上都是这种设计思路,人物形象不同罢了。

其实感觉花园中的绿地相对多,但花卉并不多,不成规模,只是星星点点。对爱花的人来,多少都不挑,都有得拍。

也谈不上奇珍异草,遇见,便是惊喜与美好。

越来越接近上美景宫了。

斯芬克斯的雕塑,在上美景宫门前尤其集中,每个都差不多。

细节上略有不同。

上美景宫也是十九和二十世纪美术馆,主要收藏19世纪和2 世纪左右的毕德麦雅时期艺术家以及法国印象派画家的杰作,如克劳德・莫奈、皮埃尔・奥古斯特・雷诺阿、古斯塔夫・克林姆特、埃贡・席勒等,是现今收藏克里姆特和科柯施卡作品最完整的美术馆。

其中最受欢迎的,是克里姆特的作品,其中的《吻》、《金》、《朱迪斯》等都是馆内的经典藏品。

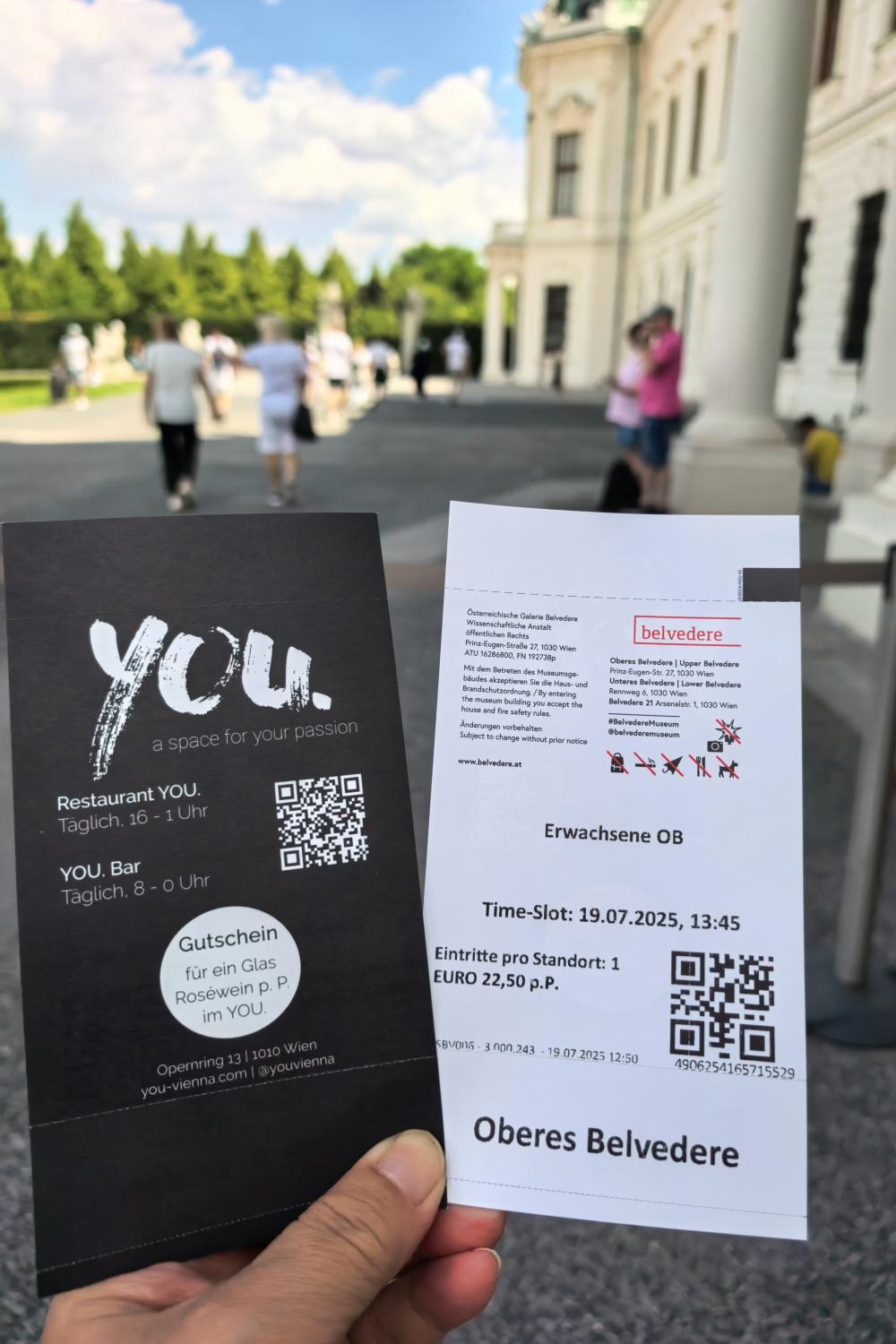

现场买了门票,等待差不多一小时后,入内参观。

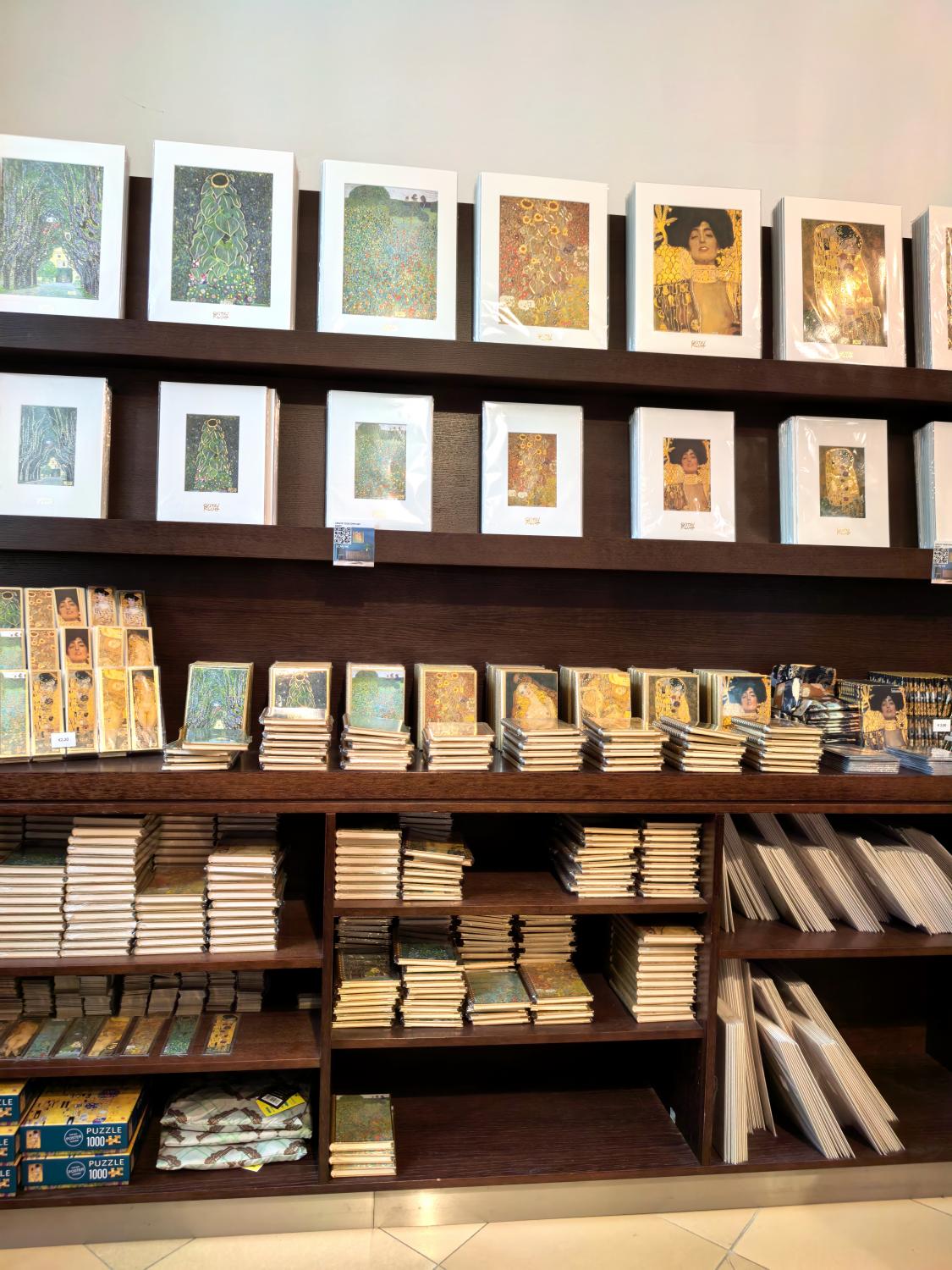

先进纪念品商店里转了一圈,从商品上可以推测哪些是必看的内容。

也有毛线钩织的商品,此时尽管莞尔一笑。

在这座巴洛克风格的宫殿建筑内部,装饰有大量的浮雕艺术,既展现了当时高超的雕刻技艺,也通过艺术化的叙事,为宫殿增添了文化与艺术底蕴,是巴洛克艺术在建筑装饰领域的生动体现。

这些大厅本身就是艺术品,尤其是天花板上的巴洛克风格天顶画。

这类天顶画常以神话、宗教或史诗场景为题材,画面中充满了动感的神祇、天使形象。

天顶画的色彩丰富且富有层次感,通过透视等技法营造出空间的纵深感,仿佛将观者的视线引向天空,极具艺术震撼力,体现了巴洛克艺术追求华丽、戏剧性与视觉冲击力的特点。

艺术品来了。

以下罗列的艺林品,按经过的顺序,随机排列:

首先是比利时画家菲利普・费迪南德・德・汉密尔顿(Philipp Ferdinand de Hamilton)创作于 1733 年的油画《四种不同种类的秃鹫》。

画中呈现了四种不同种类的秃鹫,展现出当时艺术创作中对动物(尤其是猛禽)题材的细致观察与描绘,也反映出画家在动物画领域的创作特点。

画面以细腻的笔触描绘出鸟类的羽毛质感、姿态神情,背景是带有山峦、植被的自然景色,营造出一种静谧的自然氛围。画作采用写实的风格,精准地刻画了鸟类的外形特征,体现出画家对自然生物细致的观察与高超的绘画技艺。

菲利普・费迪南德・德・汉密尔顿约1667年生于布鲁塞尔,1750年卒于维也纳,活跃于18世纪,以其动物绘画作品而闻名。在当时的奥地利绘画领域,菲利普・费迪南德・德・汉密尔顿凭借独特的动物绘画风格,在写实动物画方向上占据了一席之地,为后来的动物画家提供了一定的借鉴和启发,对推动写实动物绘画的发展起到了积极作用。 同时,他的作品也为研究当时的自然生态、绘画审美以及动物认知等方面,提供了珍贵的艺术资料。

参观中配戴了讲解器,有中文解说,但听懂并记住的部分有限,照片尽可能多拍了些。

下面两图,都是洛可可风格的画作,展现的是贵族或上层社会人物在林间或田园式的户外环境里聚会、社交的场景。

下图是静物与动物题材的古典油画,展现了一只猫与几条鱼的场景。

画面中,一只花猫正专注地靠近摆放在绿叶上的几条鱼,背景较暗,更突出主体。在画面后方,还能看到另一只猫似乎在暗中观察,增添了画面的生动性与故事感。

画面中,一只开屏的火鸡居于显眼位置,羽毛的纹理与色彩被细腻描绘,尽显华丽;周围还有鸡等禽类,或觅食、或互动;一旁的白兔姿态可爱,与禽类共同构成和谐的画面。背景的树木、花草等自然元素,营造出浓郁的田园氛围,还有明显写实主义的特点。

绘画具有洛可可艺术风格的特点,注重优雅的线条、华丽的装饰以及对贵族生活场景的展现,体现出当时贵族阶层的审美与生活状态,是洛可可时期贵族肖像画 “歌颂贵族生活、展现家族荣耀” 的典型视觉表达。

新古典主义风格强调对古典艺术(如古希腊、古罗马艺术)的借鉴,追求庄重、典雅的美学,在这幅画中,人物的服饰、姿态以及画面的构图都体现出这种 “回归古典式优雅” 的特点,传递出18-19世纪欧洲贵族家庭的生活状态与审美追求。

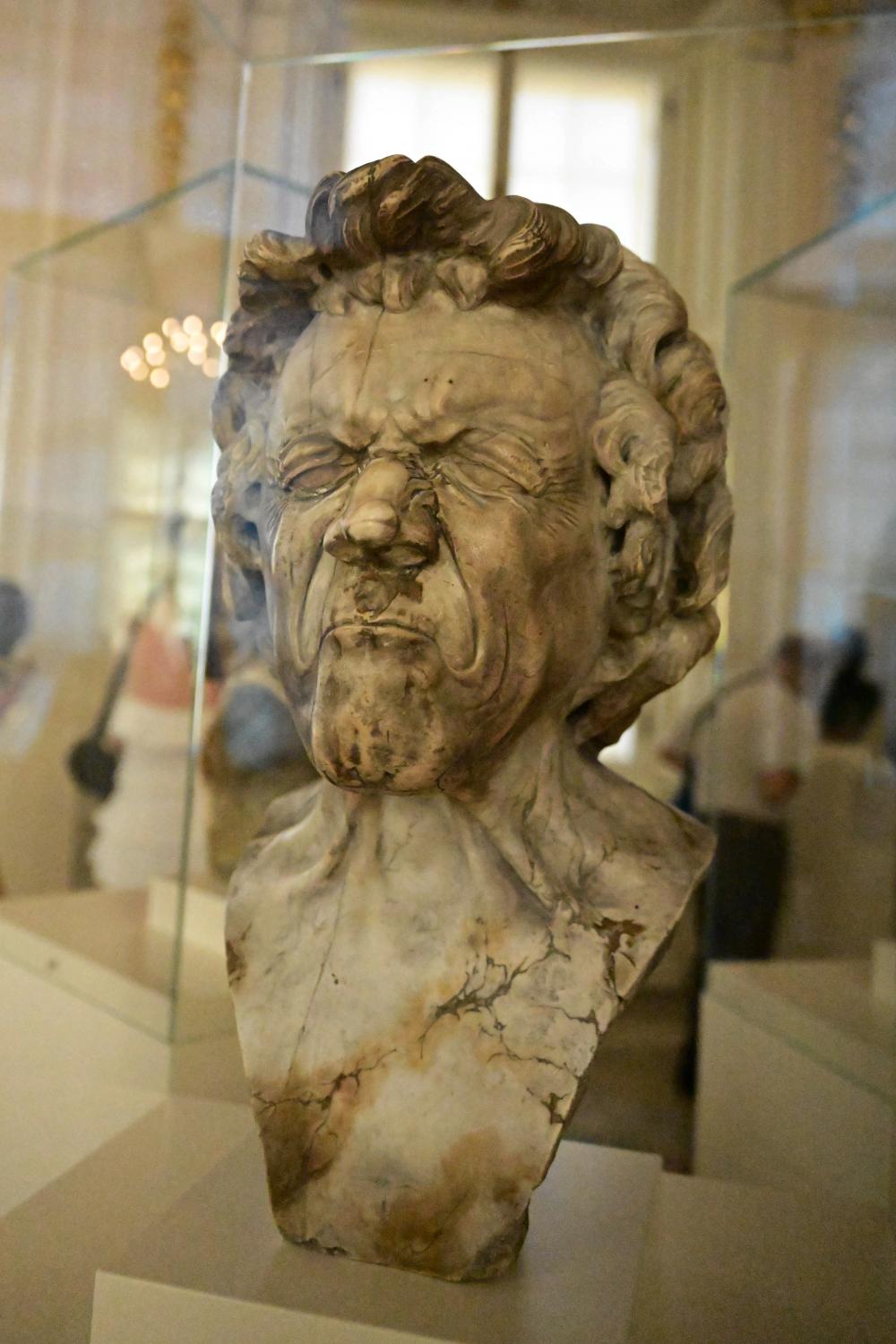

既然是美术馆,当然不止有绘画。下面一组雕塑,属表情系列,展现了写实主义风格,雕塑家对人物面部肌肉、皮肤纹理等细节进行了细腻刻画,通过扭曲、夸张的面部表情,突破了传统雕塑端庄、肃穆的形象,强调瞬间的情感表达。

下图人物眉头紧皱,眼睛紧闭,嘴巴似乎在用力,可能表现的是痛苦、愤怒或者极度用力时的状态。

下图人物脸部线条给人一种似笑非笑的感觉,眼角和嘴角的刻画,可能意在展现愉悦、嘲讽或者狡黠等复杂情绪。

下图人物头部扬起,嘴巴微张,脖子处肌肉紧绷,像是在呼喊、咆哮,或是处于一种激动、亢奋的情绪之中。

这类表情雕塑在艺术史上具有重要价值,它们拓宽了雕塑艺术的表现范畴,不再局限于理想化、神圣化的形象塑造,而是深入挖掘人类丰富多样的情感世界,让观者能够更直观地感受到雕塑所传达的情绪,引发情感共鸣。同时,也反映了当时艺术家对人性、情感的关注与探索。

玛丽亚・特蕾西亚是神圣罗马帝国皇帝查理六世(Charles VI)的长女。查理六世为确保女儿能继承奥地利、匈牙利和波希米亚等领地,颁布了《国事诏书》。1740 年查理六世去世后,玛丽亚・特蕾西亚继承了奥地利大公之位,随后成为匈牙利女王和波希米亚女王。尽管她的继承权受到巴伐利亚、普鲁士等国的挑战,引发了奥地利王位继承战争,但她凭借坚韧的意志和出色的政治手腕,成功捍卫了自己的统治地位。

弗朗茨一世・斯蒂芬是欧洲历史上的重要人物,是洛林公爵、神圣罗马帝国皇帝(1745 – 1765 年在位),同时也是奥地利大公,通过与奥地利哈布斯堡王朝的玛丽亚・特蕾西亚结婚,与哈布斯堡家族建立了紧密联系。这段婚姻在欧洲政治版图上意义重大,一定程度上维持了欧洲大陆的政治平衡。

尽管神圣罗马帝国皇帝的头衔在当时更多是象征性的,但弗朗茨一世・斯蒂芬凭借自身的智慧和管理能力,协助妻子玛丽亚・特蕾西亚治理奥地利大公国。他专注于财政和经济事务,推动了奥地利的经济发展,比如鼓励商业贸易、支持矿业开发等, 对奥地利的经济繁荣起到了积极作用。

他和玛丽亚・特蕾西亚育有多个子女,其中不少子女在欧洲政治舞台上扮演了重要角色, 如约瑟夫二世(Joseph II)继承了神圣罗马帝国皇帝的皇位,利奥波德二世(Leopold II)后来也成为神圣罗马帝国皇帝,女儿玛丽・安托瓦内特(Marie Antoinette)则成为法国王后。

在艺术领域,他的形象常出现在当时的绘画、雕塑等作品中, 比如在美景宫收藏的弗朗茨・克萨韦尔・麦瑟施密特创作的青铜鎏金雕塑,就展现了弗朗茨一世・斯蒂芬的形象,这类艺术作品不仅是对他个人的纪念,也反映了当时的艺术风格和审美取向。

下图是奥地利画家弗朗茨・安东・莫尔贝奇创作于约 1755 年的油画《神圣的亲属关系》,是宗教题材画作,展现了与圣家族相关的亲属群体形象,体现了当时宗教绘画的艺术风格与创作特点。

下图属于现实主义风格的叙事性油画,展现了一个充满情感张力的家庭场景。画面中,一位身着军装、手持武器的男子,似乎正与家人告别;身旁的女子抱着孩子,流露着不舍与担忧;周围还有其他家庭成员,有的面露悲伤、有的神情凝重,一旁的孩子与狗也为场景增添了生活气息。

从画面内容推测,描绘的可能是战争背景下的离别时刻,通过对人物神态、动作以及家庭互动的刻画,传递出战争给普通家庭带来的离别之苦与情感冲击,体现出画家对现实生活中普通人命运的关注,以及对战争影响的反思,具有强烈的情感感染力与社会现实意义。

下图中的人物,不是别人,正是拿破仑。

这是法国画家雅克 – 路易・大卫创作于1801年的油画《拿破仑在大圣伯纳德山口》。

画家大卫以宣传的手法,将拿破仑描绘成一位强大的战士,于1800年5月率领法军穿越大圣伯纳德山口。这场战役旨在重新征服皮埃蒙特和伦巴第,法军在马伦哥战役中取得胜利,实现了这一目标。该作品有四个版本,这幅特定的画作是为米兰而作。作为对将军英雄形象塑造的一部分,画家把拿破仑的坐骑 —— 一头骡子,换成了一匹昂首挺胸的马。在骏马 hoofs(蹄子)下前进的是拿破仑的士兵,刻在岩石上的名字表明这位法国统治者追随了汉尼拔和查理曼大帝的脚步,凸显拿破仑的历史地位与宏大抱负。

画作呈现了昏暗的室内场景,只有一支蜡烛的光线照亮房间,聚焦于摇篮中安然入睡的婴儿。

这是瓦尔德米勒具有深刻现实主义风格的作品之一,以对底层民众生活困境的直白呈现而独具特点。这幅布面油画于1939 年从维也纳的私人收藏中购得。画面中,仅一支蜡烛照亮房间,光线落在摇篮里安然入睡的婴儿身上,而在不远处的地面上,能看到一位因疲惫而瘫倒的女性。瓦尔德米勒通过这一戏剧性场景,聚焦 19 世纪女性独自应对日常生活与养育孩子的艰辛,以尖锐的写实风格,揭示当时人们面临的生存压力与极度贫困,且在他的其他作品中,很难见到如此深刻的现实主义表达。

这幅布面油画是19世纪奥地利早期的风俗画之一,聚焦于画面中的女孩,展现她对金钱的思索 —— 是在为已在彩票上投入的钱烦恼,还是在考虑参与林茨宣布的抽奖活动。彼得・芬迪选择这一主题,并非偶然,而是关联当时盛行的赌博之风,彩票成为热门话题。1830年,这幅画在维也纳学院展览展出时广受好评,同年弗朗茨一世皇帝也将其纳入自己的画作收藏。

两幅作品都体现了画家对户外休闲、欢乐场景的生动描绘。

这幅布面油画展现了匈牙利宫廷大臣尼古劳斯・帕菲伯爵及其家族,重点并非自然中的田园聚会,而是王朝的声望。树上垂落的红色织物强调了家族的高社会地位,年轻的儿子手持猎枪,一个女儿喂羔羊,凸显了不同的性别角色。梅滕斯效仿法国宫廷肖像画风格,细致地描绘了华贵的服饰,这幅画的宏大感也证明了玛丽亚・特蕾西亚时代匈牙利贵族的重要性。

阿梅林为鲁道夫・冯・阿尔特哈伯(1795 – 1867)和他的孩子们创作这幅群像画时,采用了不寻常的布局。阿尔特哈伯通过维也纳披肩的生产和欧洲范围内的销售发家,维也纳披肩是当时流行的时尚配饰。阿梅林将这位成功的商人、收藏家与艺术赞助人描绘成一位父亲,在优雅的沙龙里被孩子们围绕。一幅据说描绘已故妻子和母亲的小画,将家庭成员们维系在充满爱意的回忆中。尽管场景看似捕捉了 19 世纪早期维也纳的家居文化,但这幅画实际上是在工作室里创作的。

下图,是奥地利画家费迪南德・格奥尔格・瓦尔德米勒创作于1837年的作品《基督圣体节早晨》。

画中一群心怀期待的孩子在等待基督圣体节游行队伍。一个拿着卡片的男孩笑着,转向旁边的女孩,女孩手里拿着一本德语祈祷书。孩子们穿着风格迥异的衣服,看似随意地站着,却在看到游行队伍时惊奇地停住了。这幅作品巧妙捕捉了这一珍贵瞬间,也展现了费迪南德・格奥尔格・瓦尔德米勒的艺术造诣 —— 他致力于研究自然,在绘画中大胆运用光与影的效果。

科柯施卡被称为 “暴躁的人”,他的画作被评价为 “令人厌恶的脓疱,散发着腐臭气味”。他狂野、富有表现力的绘画风格促使艺术评论家们激烈批评。同时,他在油画上粗糙的刮痕以及对传统神话和宗教题材的实验性处理方式也引发争议。

这幅静物画是在艺术爱好者兼收藏家奥斯卡・赖歇尔博士家过复活节时创作的,画中呈现了一只死羊、一只乌龟、一只老鼠、一只两栖动物以及神秘发光的风信子(均为在主人家找到的物品),科柯施卡将它们组合成一种由新的短暂与救赎象征构成的随机布局,体现了他独特的艺术创作理念与对象征意义的探索。

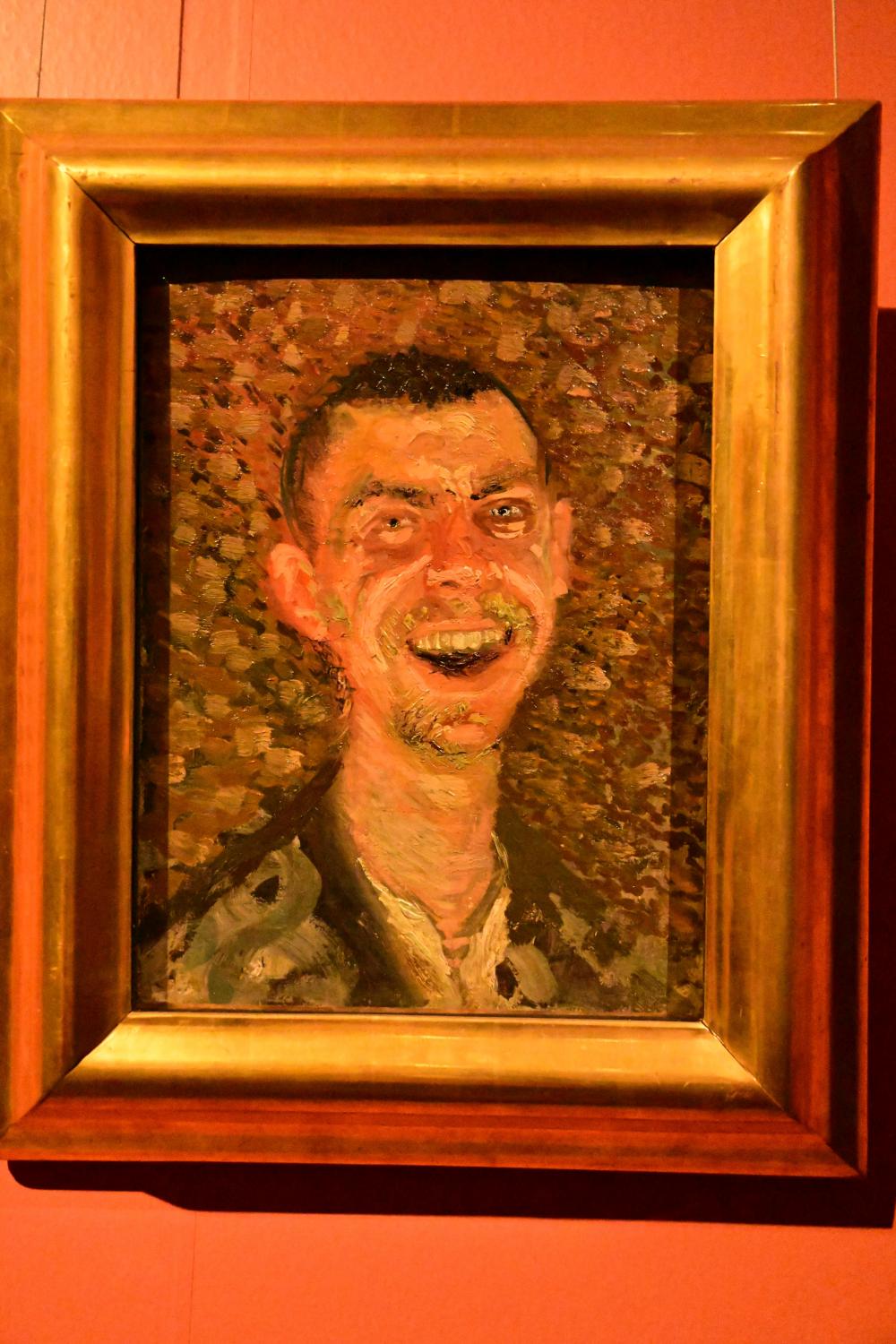

下图,是奥地利画家理查德・格斯特尔创作于1907-1908 年的油画《自画像,笑着》。

格斯特尔是奥地利表现主义画家, 这幅自画像明显带有表现主义的特征。表现主义强调艺术家的主观情感和内心世界,通过夸张、变形等手法来表达。画中通过扭曲的面部线条、强烈的色彩对比等方式,展现出画家当时的情绪状态,而不是追求传统的写实和逼真。

格斯特尔于1908年自杀,《自画像,笑着》被认为是他自杀前完成的。

格斯特尔生活中遭遇诸多挫折,包括与作曲家阿诺德・勋伯格的妻子玛蒂尔德・勋伯格的感情纠葛等。这些经历给他带来了极大的精神痛苦,影响了创作风格,也令其作品常饱含强烈而复杂的情感。

下图也是理查德・格斯特尔的作品,名为《卡米莉和波琳・费伊姐妹》。

在格斯特尔笔下,表达的依然是表现主义的艺术风格。表现主义强调艺术家的主观情感和内心世界,常运用夸张、变形、强烈的色彩对比等手法。在描绘这对姐妹时,格斯特尔可能没有遵循传统的写实手法,而是通过扭曲的线条、鲜明的色彩等方式,来传达他对人物的主观感受,或者展现出那个时代人们的精神状态。

画面中呈现出两位身着浅色长裙的女性形象,她们并排而坐。整体色调偏暗,背景较为朦胧,突出了人物主体。笔触粗犷且富有表现力,带有表现主义的风格特点,通过色彩和线条的运用,营造出一种独特的氛围,似乎在传递人物之间的关系以及画家的主观情感,展现出姐妹俩的形象与可能蕴含的内在情绪。

通过画中姐妹的服饰、姿态等细节,可以窥见当时维也纳的社会风貌和文化氛围,例如当时的时尚潮流、社交礼仪等。同时,画作也反映了表现主义艺术在奥地利兴起时,艺术家对人物内心世界探索和对传统绘画技法突破的追求。

再接下来,该莫奈出场了。

下图是法国印象派画家克劳德・莫奈创作于1902 年的油画《吉维尼莫奈花园里的小径》。

创作时正值夏末,树叶和花朵似乎在光影下欢快地闪烁,几乎看不到固定的形态 —— 一切都是色彩,是克劳德・莫奈感兴趣的光线。旱金莲、紫菀、大丽花以及通往房屋的沙质小径,在春天都明亮闪耀。

莫奈的画作以细腻捕捉瞬间的光影变化闻名,在描绘塞纳河及其周边景致时,他会运用松散且灵动的笔触,将不同时间、气候下的光线色彩效果呈现于画布上。比如清晨阳光洒在河面上的金色光斑,傍晚时分天空与河水交融的暖色调,通过色彩的交织与笔触的堆叠,营造出如梦如幻的视觉效果,体现印象派注重瞬间印象和主观感受的特点。

塞纳河是莫奈经常描绘的对象,这条河流承载着他对自然景观的热爱和对光影实验的追求。在以塞纳河为背景的作品中,除了展现河上的风光,还会融入河岸景色、船只以及河畔的人物活动。 人物在他的笔下,往往是构成画面氛围的一部分,虽然可能没有细腻的人物面部刻画,但通过人物的姿态、衣着色彩与周围环境的融合,展现出特定时刻的生活场景。

莫奈在塞纳河题材作品中对光影、色彩的开创性探索,对后世绘画发展产生了深远影响。一方面,激励了众多印象派及后印象派画家,推动他们在色彩运用和对自然景观的表现上不断创新;另一方面,他的创作理念打破了传统绘画注重写实和严谨构图的束缚,为现代艺术的发展奠定了基础 ,让绘画朝着更加注重主观表达和形式创新的方向迈进。

下图也是莫奈的作品,创作于1882年的油画《厨师(保罗老爹)》。

画面呈现了一位厨师的肖像,他头戴典型的厨师帽,身着白色厨师服,背景为浅色调。莫奈运用印象派的技法,通过轻快、灵动的笔触和色彩,捕捉人物的神态与光影效果,展现出厨师质朴且略带沧桑的形象,体现了印象派对瞬间视觉感受与光影变化的追求,也为我们留下了 19 世纪末一位普通厨师的生动艺术写照。

画中描绘的很像大力水手的厨师,名为保罗・安托万・格拉夫,是法国北部 Pourville一家小旅馆的老板兼厨师,1882年莫奈在那里住了好几个星期。

奥尔加・维辛格 – 弗洛里安是氛围印象派的重要代表人物,也是 “美好时代”最杰出的风景画家和花卉画家之一。在从事音乐会钢琴家职业后,她将注意力转向绘画,从1881年起定期在艺术家之家的年展上展出作品。

《落叶》展现了维也纳森林的场景,维也纳森林自19世纪晚期就是一日游游客的热门目的地。浓密的秋叶几乎完全包围了孤独的漫步者。在维也纳皮斯科艺术沙龙首次展出时,这幅画给人留下了深刻印象,随后立即被皇家画廊购入。

下图,是奥地利画家古斯塔夫・克里姆特创作于1912年的油画《通往卡默城堡的林荫道》。

古斯塔夫・克里姆特是奥地利象征主义画家,也是维也纳分离派的领军人物。

画作呈现出一条延伸向远方的林荫道,引导观者的视线直达画面深处,在林荫道尽头会暗示性地展现卡默城堡的一角或轮廓 ,营造出一种空间的纵深感。

克里姆特善于使用丰富且具有装饰性的色彩。画中,树木以深浅不一的绿色为主,还夹杂着棕、褐等色调,展现出树叶的繁茂与树干的质感;地面的色彩柔和,与树木的色彩相呼应;远处城堡的黄色在绿色的映衬下十分醒目,成为视觉焦点,同时也为画面增添了温暖的色调,打破了大面积绿色可能带来的单调感。色彩的搭配既忠实于自然的色彩印象,又经过艺术家的主观调和,富有装饰性与艺术感染力。

画面笔触细腻且富有变化,克里姆特通过细碎、灵动的笔触描绘树叶,营造出树叶在光影下闪烁、摇曳的效果,展现出自然的生机与活力;对于树干和地面,则采用相对沉稳、厚重的笔触,体现出不同物体的质感差异。这种技法上的变化,让画面层次丰富,细节生动,同时也带有克里姆特独特的装饰性艺术风格,将自然景观进行了艺术化的提炼与重构。

画作体现了克里姆特艺术风格中对自然的诗意表达与装饰性元素的融合。虽描绘的是现实中的林荫道与城堡,却并非完全写实,而是通过色彩、笔触和构图的艺术处理,赋予画面象征主义与装饰艺术的特质,展现出维也纳分离派追求艺术创新、突破传统绘画束缚的理念,是克里姆特风景画作中的经典之作,反映了其在自然题材创作上的艺术造诣与独特视角。

下图,也是克里姆特的作品, 创作于1909/1910 年,《阿特湖旁的卡默城堡 Ⅲ》。

画面展现了卡默城堡在阿特湖旁的景致,黄色的城堡建筑被茂密的绿色树木环绕,湖水如镜面般倒映出城堡与树木的身影,营造出静谧、和谐的氛围。克里姆特运用细腻且富有装饰性的笔触,以及丰富的色彩层次,将自然景观与建筑之美融合,体现出他独特的艺术风格,既带有对现实景致的描绘,又通过艺术化的处理赋予画面梦幻般的质感,展现出阿特湖周边独特的自然风光与人文景观的交融之美。

下图,还是的克里姆特作品,创作于1906年的油画《有向日葵的菜园》。

画中描绘了向日葵、大丽花、金盏花、紫菀和福禄考等花卉。在这幅作品中,克里姆特无愧于 “永恒绽放的艺术家” 这一美誉。在翠绿的背景下,用充满活力的花海填满画面。这绚丽、生动的景象唤起了人们对阳光灿烂的夏日的回忆,将观者带入一个超越时空的梦幻世界,在那里花朵和叶子永不枯萎。

克里姆特风景画的一个典型特征是方形构图。为了找到场景的完美截面,画家使用了取景器。“这是在硬纸板上挖的一个洞,” 他在给情人米齐・齐默尔曼的信中这样解释道。

下图是克里姆特创作于1911年的《布赫贝格的农舍(上奥地利农舍)》。

画面展现了上奥地利地区布赫贝格的一座农舍,被繁茂的树木环绕,周围草地上点缀着各色小花。

克里姆特运用细腻且富有装饰性的笔触,以及丰富的色彩层次,将乡村农舍与自然环境和谐地融合在一起,营造出静谧、充满生机的乡村氛围,体现了他对自然与乡村景致的独特艺术表达,展现出奥地利乡村的质朴与美好。

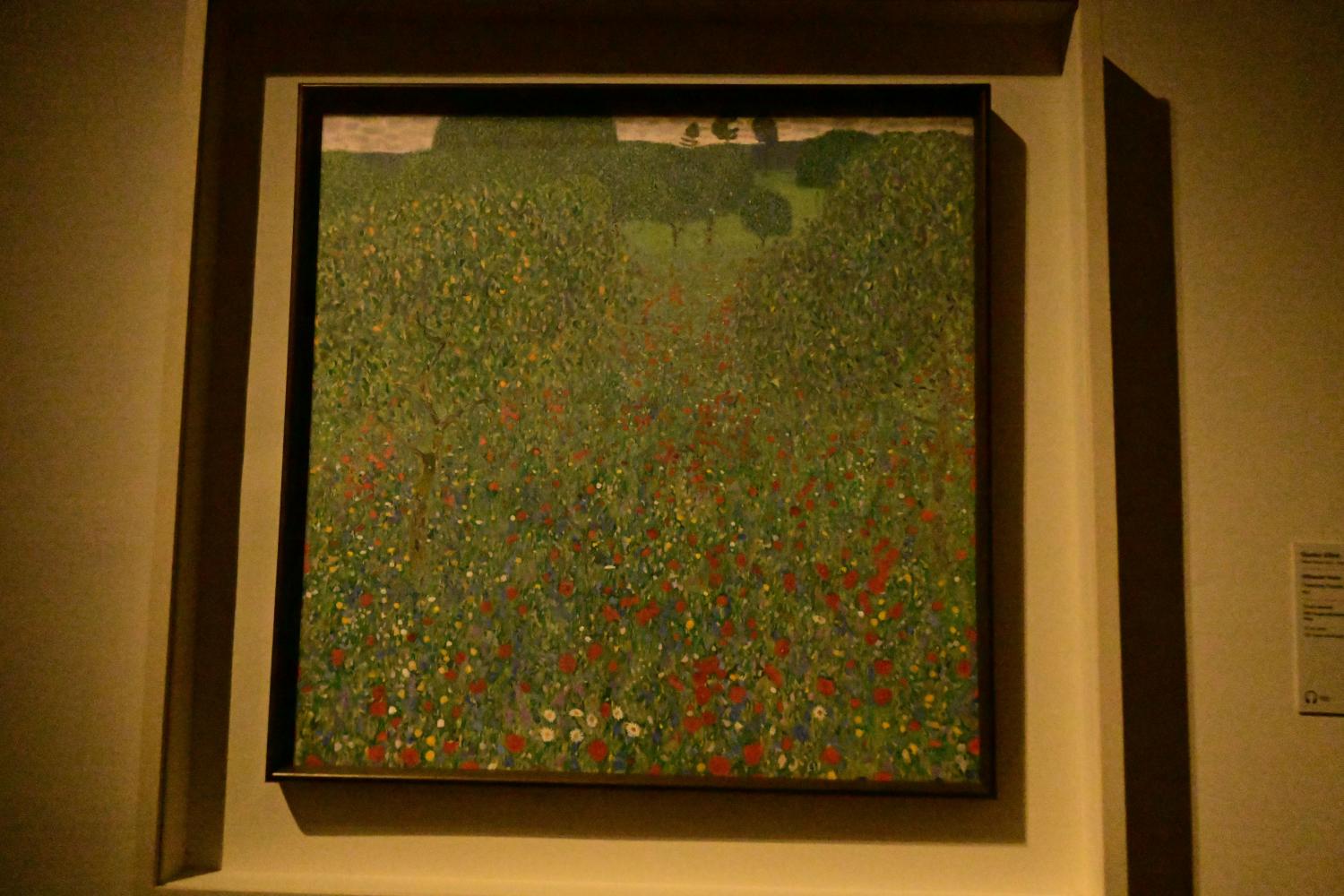

下图是克里姆特创作于 1907 年的油画《盛开的罂粟花》。

画面展现了一片繁花似锦的罂粟花田,红色的罂粟花在绿色的背景中格外醒目,还点缀着其他各色小花,营造出浓郁的自然生机与烂漫氛围。克里姆特运用细腻且富有装饰性的笔触,将花朵与周围的植被巧妙融合,色彩层次丰富,既呈现出自然景观的真实美感,又通过艺术化的处理赋予画面梦幻般的质感,体现了他独特的艺术风格,是其描绘自然花卉题材的经典之作。

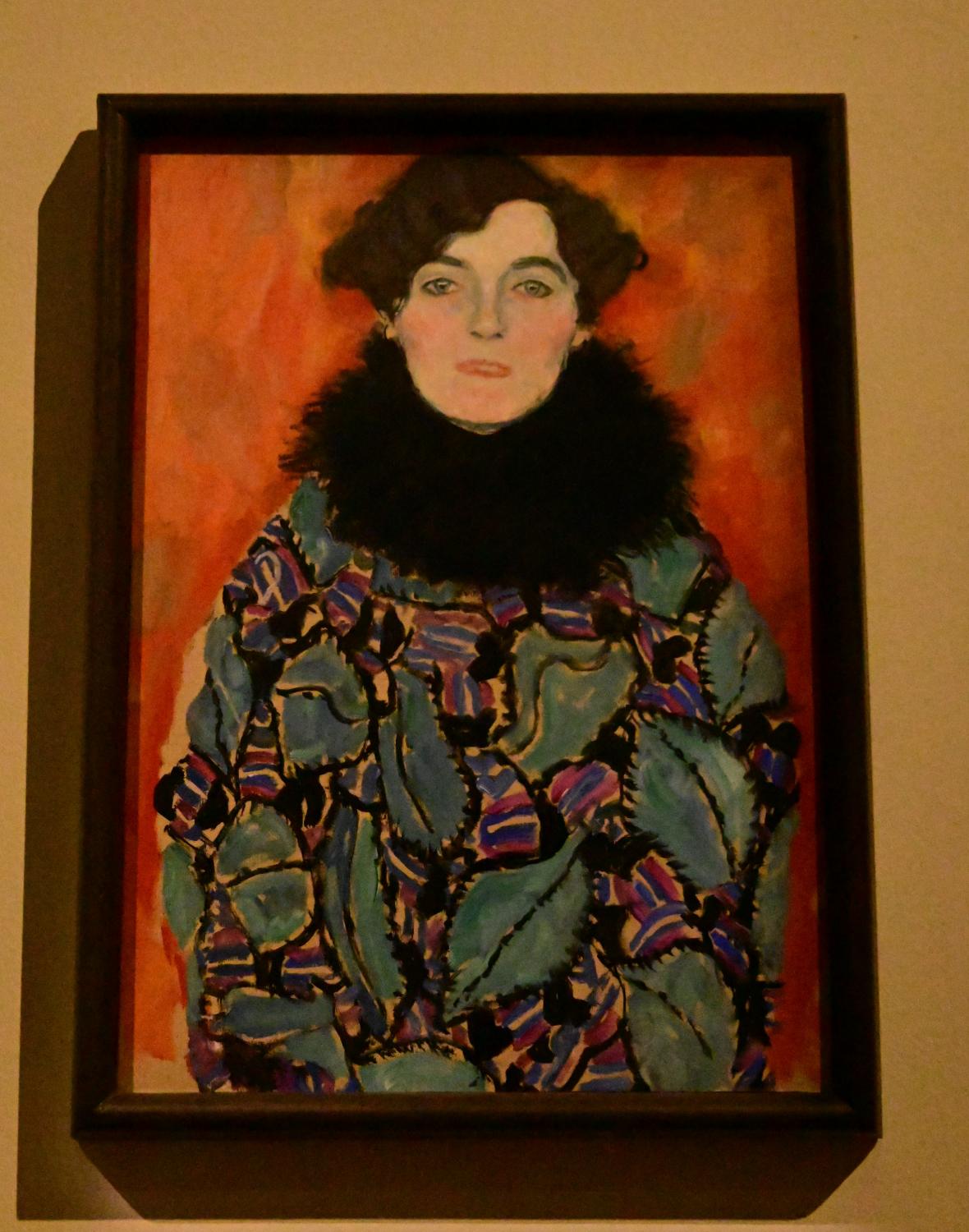

下图依然是克里姆特的作品,创作于 1917/1918 年,名为《约翰娜・施陶德》。

画中,约翰娜・施陶德用明亮的蓝眼睛凝视着我们。

克里姆特描绘了这位年轻女子,她身处橙红色背景前,留着时尚的发型,穿着带有醒目图案的裙子,该图案得名于维也纳工坊(Wiener Werkstätte)一种名为 “Blätter(树叶)” 的面料,由应用艺术博物馆(Museum of Applied Arts)的玛莎・阿尔茨(Martha Alberts)设计。模特脖子上围着一条羽毛围巾,将我们的注意力吸引到她的脸上。

这是一幅宁静而简洁的构图,是克里姆特最后的女性肖像画之一。这位画家是约翰娜・施陶德的朋友,据地址簿记载,她也是一名语言教师和艺术家,或许是克里姆特最后反复描绘的模特。

画中,弗里扎・里德勒是一位富裕机械工程师的妻子,她端庄、矜持且威严地坐在椅子上。她苍白脸庞的细微特征与深色头发形成鲜明对比,脸上没有任何表情的波动,没有一丝能透露出内心想法的迹象。

克里姆特结合了模特的写实描绘与被装饰化的背景,甚至椅子都被转化为装饰元素,带有波浪线和古埃及图案。这种深度与平面之间的张力,以及对画面表面的强调,是克里姆特 “黄金时期” 作品的典型特征。

《新娘》创作于191 -1918年,是一幅未完成的作品。画面运用了克里姆特典型的装饰性风格,充满了繁复华丽的图案与丰富的色彩,展现出他对女性形象、生命与爱情等主题的独特诠释,体现了其在艺术创作中融合象征主义与装饰艺术的鲜明特色,是克里姆特艺术生涯后期具有代表性的作品之一。

前面提到,美景宫是收藏克里姆特作品最完整的美术馆,果然。

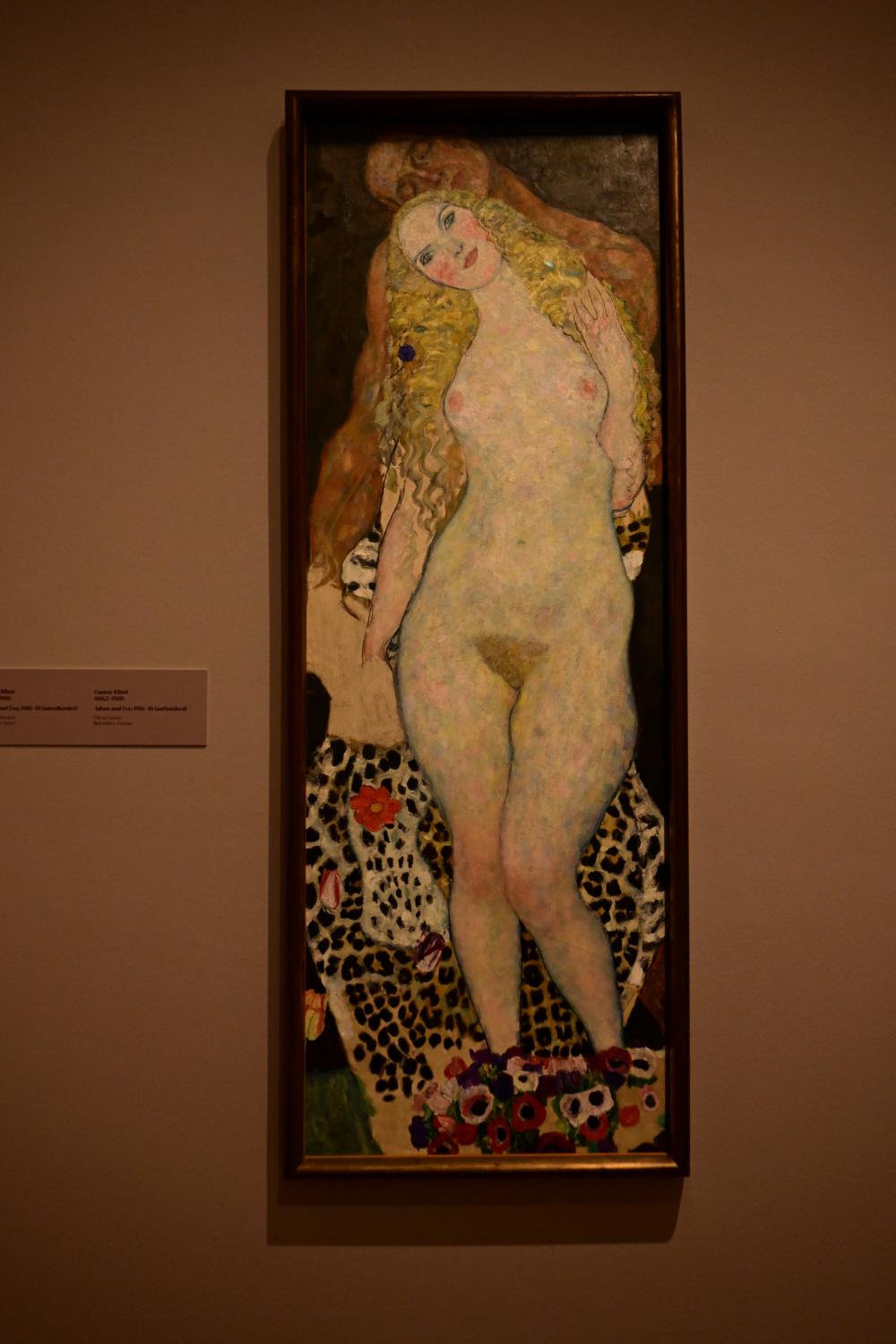

下图的《亚当与夏娃》,是克里姆特晚期的重要作品,创作于1916-1918年一战期间,是一幅未完成的油画。这一时期,克里姆特的创作风格逐渐从早期较为传统的叙事性绘画,向更具象征意义和装饰性的方向转变。当时社会动荡不安, 克里姆特通过作品表达对生命的珍视、对人性的反思,作品也蕴含着他对现实世界的隐喻和批判。

《亚当与夏娃》延续了克里姆特一贯华丽绚烂的装饰性风格,画面充满了复杂精美的图案、丰富的色彩和金箔等材料的运用,体现了克里姆特 “绘画与工艺结合” 的理念。

尽管作品未最终完成,但大致轮廓依然能清晰展现。画面中,亚当与夏娃的形象占据主要位置, 夏娃可能是画面的视觉中心,她的姿态、神情等,通常会带有一种神秘的、魅惑的气质。克里姆特以细腻的笔触和独特的装饰元素描绘人物肌肤和服饰,展现出生命的活力与人性的复杂。

以《圣经》中亚当与夏娃这对人类始祖为题材,探讨了关于人类的诞生、爱欲、原罪等深刻主题。通过这两个形象,克里姆特可能在传达对生命、爱情以及人类命运的思考, 同时也反映出当时社会中人们对于人性和情感的关注与探索。

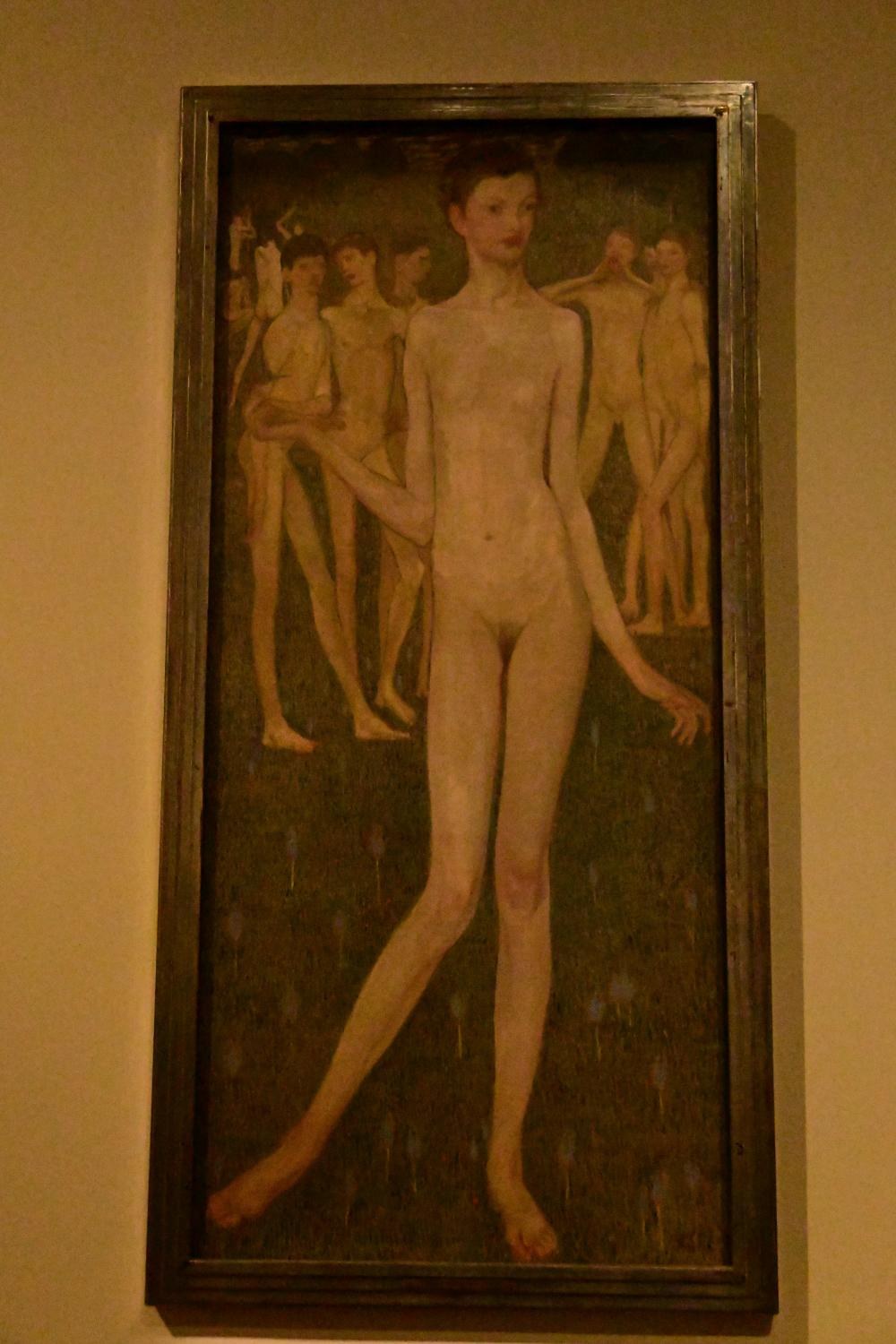

下图,是埃莱娜・卢克施 – 马科夫斯基创作于 1903 年的油画《青春期》。

“青春期” 在 1900 年左右是艺术中广泛探讨的主题。在埃莱娜・卢克施 – 马科夫斯基的这幅寓意画《青春期》中,她巧妙处理了少女对性的兴趣这一微妙且具挑战性的问题。画作略显大胆,却又保持着得体,与当时许多艺术家的作品形成对比,那些作品常将少女与春天联系,表现出少女在青春期时对父母的反应。

画面中,多位人物姿态各异,或休憩或互动,围绕着摆放着蔬菜、水果等物品的区域。色彩运用丰富且富有层次感,人物形象带有一定的表现主义风格,通过夸张的造型和色彩,营造出一种梦幻、静谧又略带神秘的氛围,似乎在展现人物处于梦境或冥想状态下的情景,传递出对内心世界、梦想等主题的探索与表达。

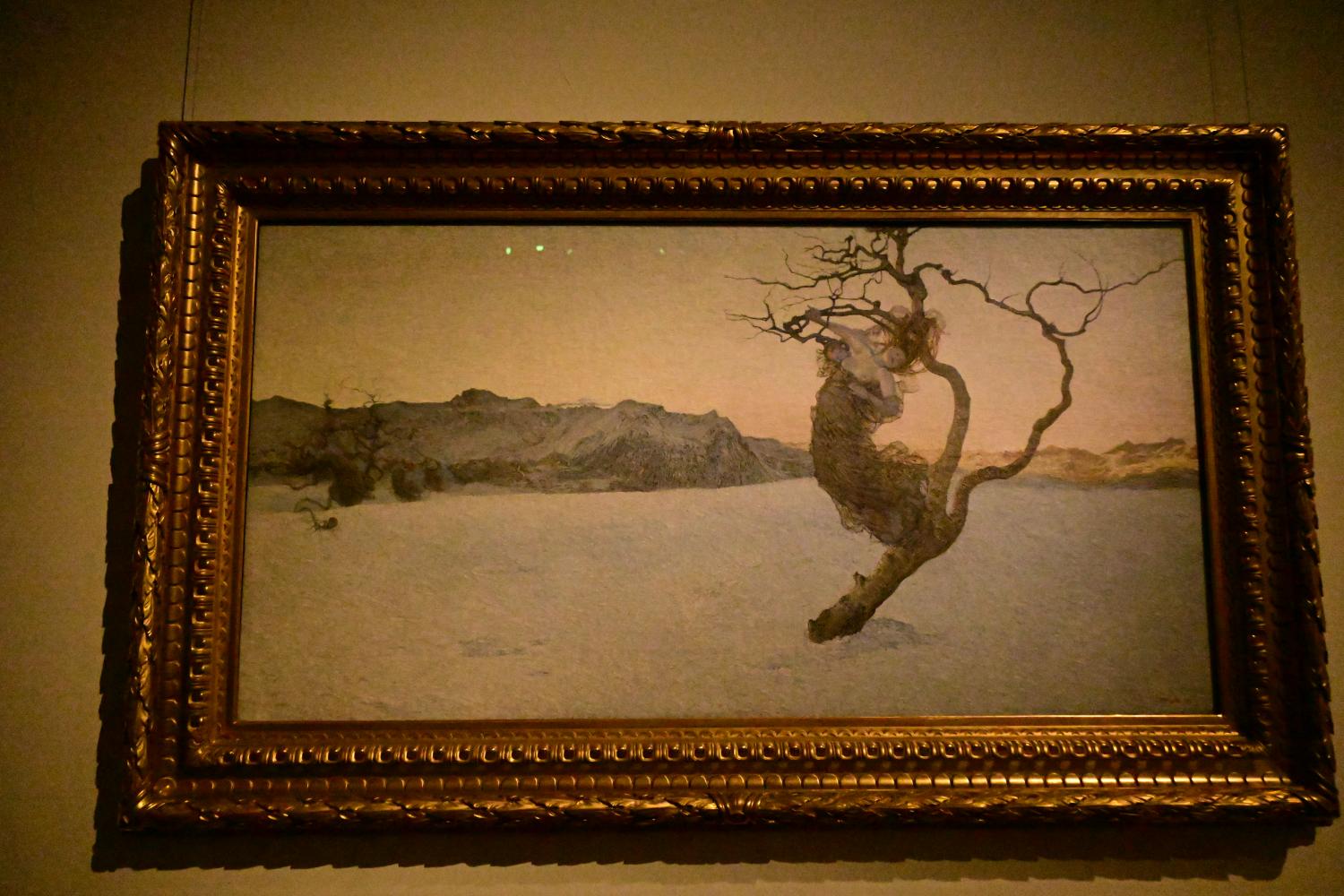

下图,是乔瓦尼・塞冈蒂尼创作于1894年的油画《邪恶的母亲》。

在冰冷的冬日风景中,一位年轻女子在林中挣扎,被树枝困住,她的孩子在胸前吮吸,但母亲却用全部力气对抗这个婴儿。

在 1894 年创作的这幅画中,乔瓦尼・塞冈蒂尼探讨了意外怀孕这一颇具争议的主题。他的画面构思源于路易吉・伊利斯的一首诗,塞冈蒂尼从佛教传说中获得灵感,对周围的氛围进行了诗意的诠释。

这位象征主义画家的作品围绕着女性性欲和母性的困境,在分离派的首次展览中就引起了轰动,在维也纳引发了一场骚动。

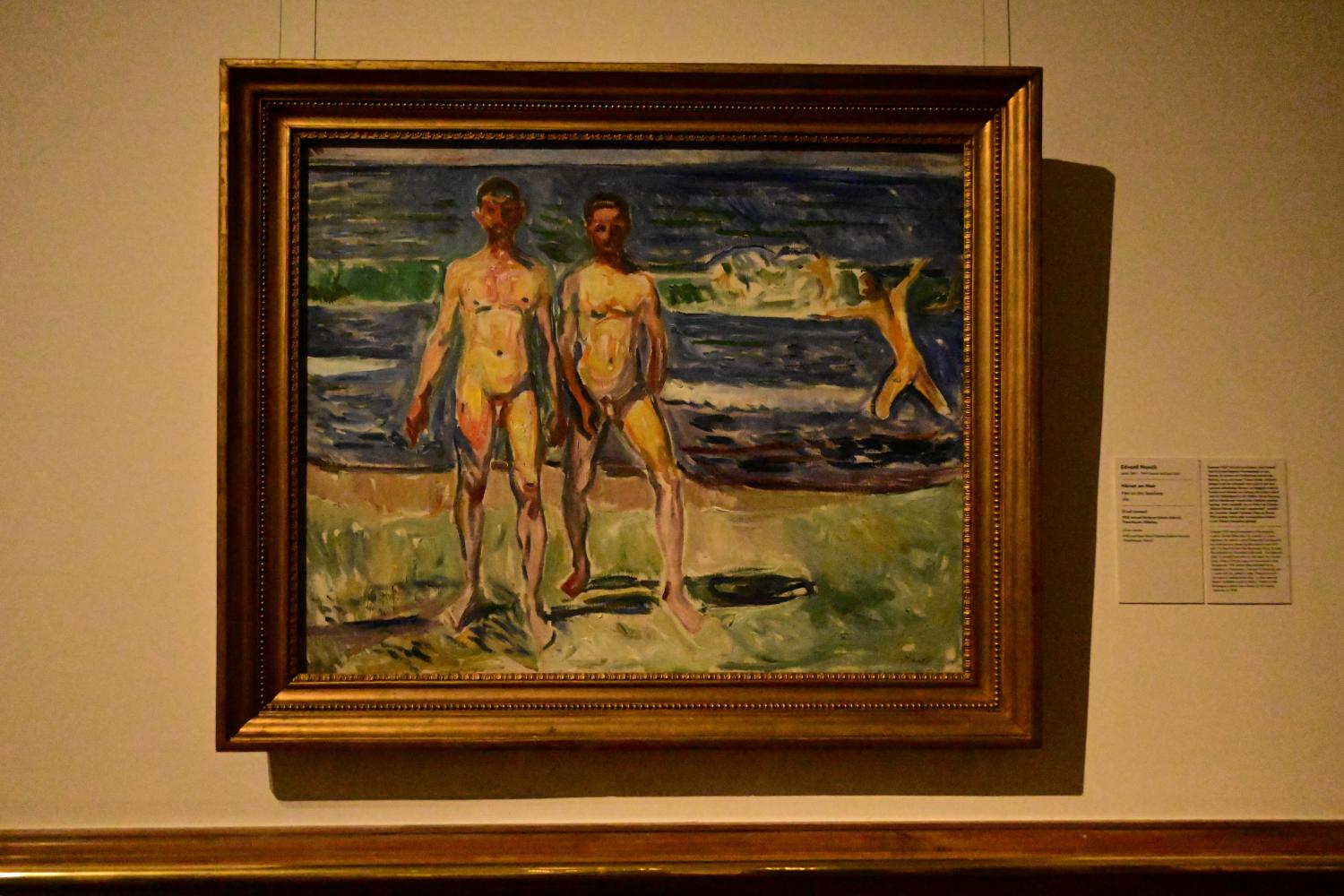

1907 年夏天,蒙克前往瓦蒙德(Wammøde),这是奥斯陆峡湾的一个小渔村。他租了一间离海不远的渔民小屋,在那里发现了一个新的创作主题 —— 男性裸体。次年,他画了这幅前景中站在沙滩上的两个男人的画,背景是波浪状的海面,另一个则在水中。

画面展现了海边的场景,几位男性裸体形象出现在沙滩与海浪之间。蒙克运用充满表现力的色彩和笔触,营造出一种富有张力的氛围,体现了他对人类存在、情感以及自然与人体关系的探索,带有强烈的表现主义风格,传递出独特的精神与情感内涵。

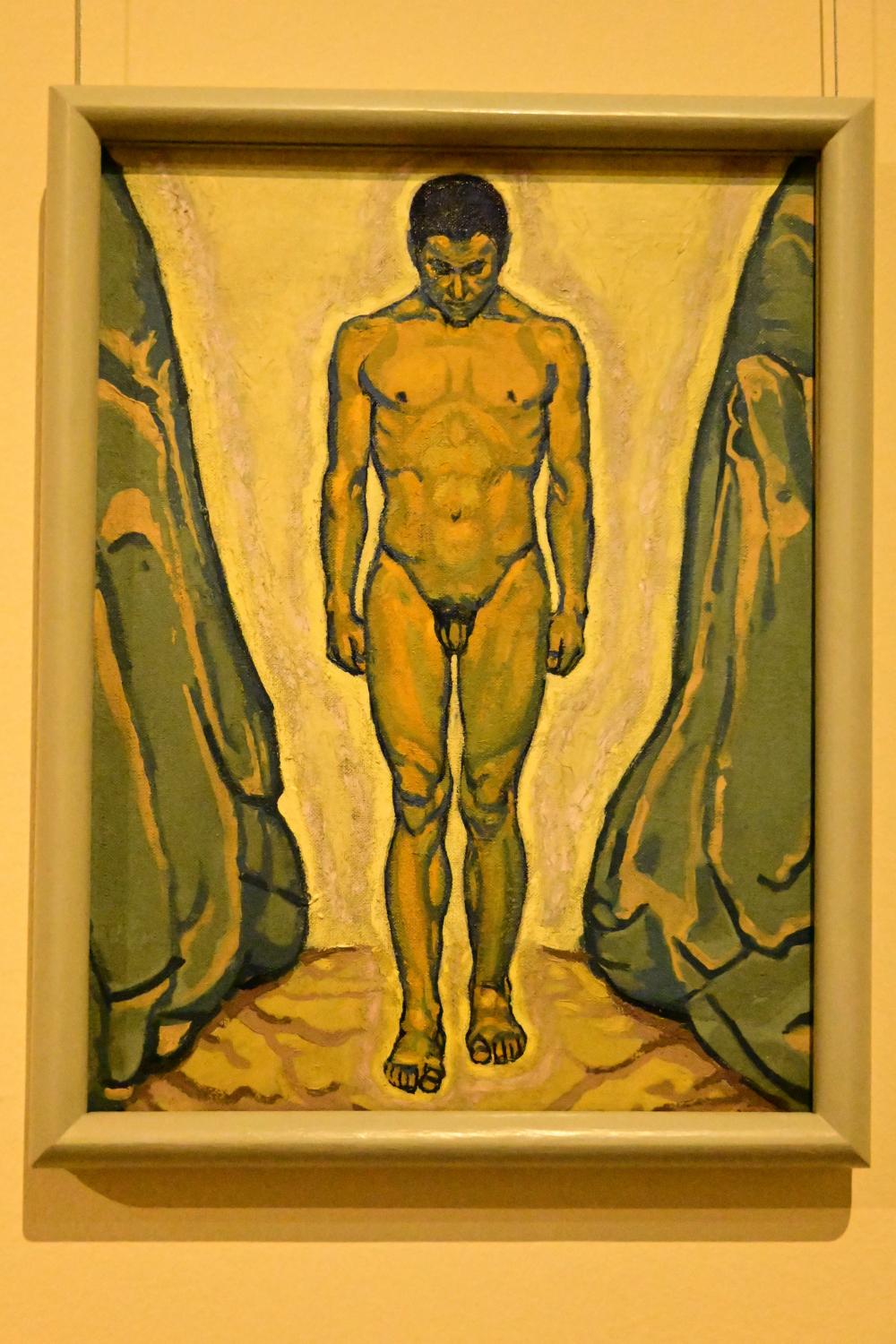

下图是科罗曼・莫泽创作于约1915年的油画《立于两块岩石间的青年裸体》。

画面呈现出一位青年裸体站立在两块岩石之间的景象,人物造型简洁有力,色彩运用鲜明且富有装饰性,体现了画家对人体与自然环境关系的探索,以及在艺术表现上融合写实与装饰风格的特点,展现出独特的艺术审美与创作理念。

下图是阿道夫・赫策尔创作于1908年的作品《传说(绿色中的天使崇拜)》。

画面以浓郁的绿色为主色调,呈现出多个人物群体,背景是近乎单色的色块。人物姿态虔诚,带有翼状形态,有些像在虔诚祈祷的人,有些像天使。

然而,画家和理论家的兴趣并非在于基督教叙事,更多是形式与色彩的和谐搭配。实际上,正是我们受文化影响的观看方式,让我们将这个主题解读为宗教场景。

下图是奥地利画家埃贡・席勒创作于1918年的油画《蹲坐的男女(家庭)》。

画中,一男一女皆为裸体,蹲坐在房间的昏暗处,在女性的双腿间能看到一个孩子。男人有着埃贡・席勒的面部特征,正望向画外。尽管人物在空间上距离很近,但他们的身体似乎是孤立的,彼此间联系很少。

标题 “家庭” 是由艺术评论家贝尔塔・朱克坎德尔所取。席勒自己的家庭,或许是他在此处想象的家庭,最终从未真正存在。他的妻子伊迪丝在1918年10月因西班牙流感去世,当时她已怀孕六个月;仅仅三天后,这位画家也因同样的疾病离世,留下了这幅未完成的画作。

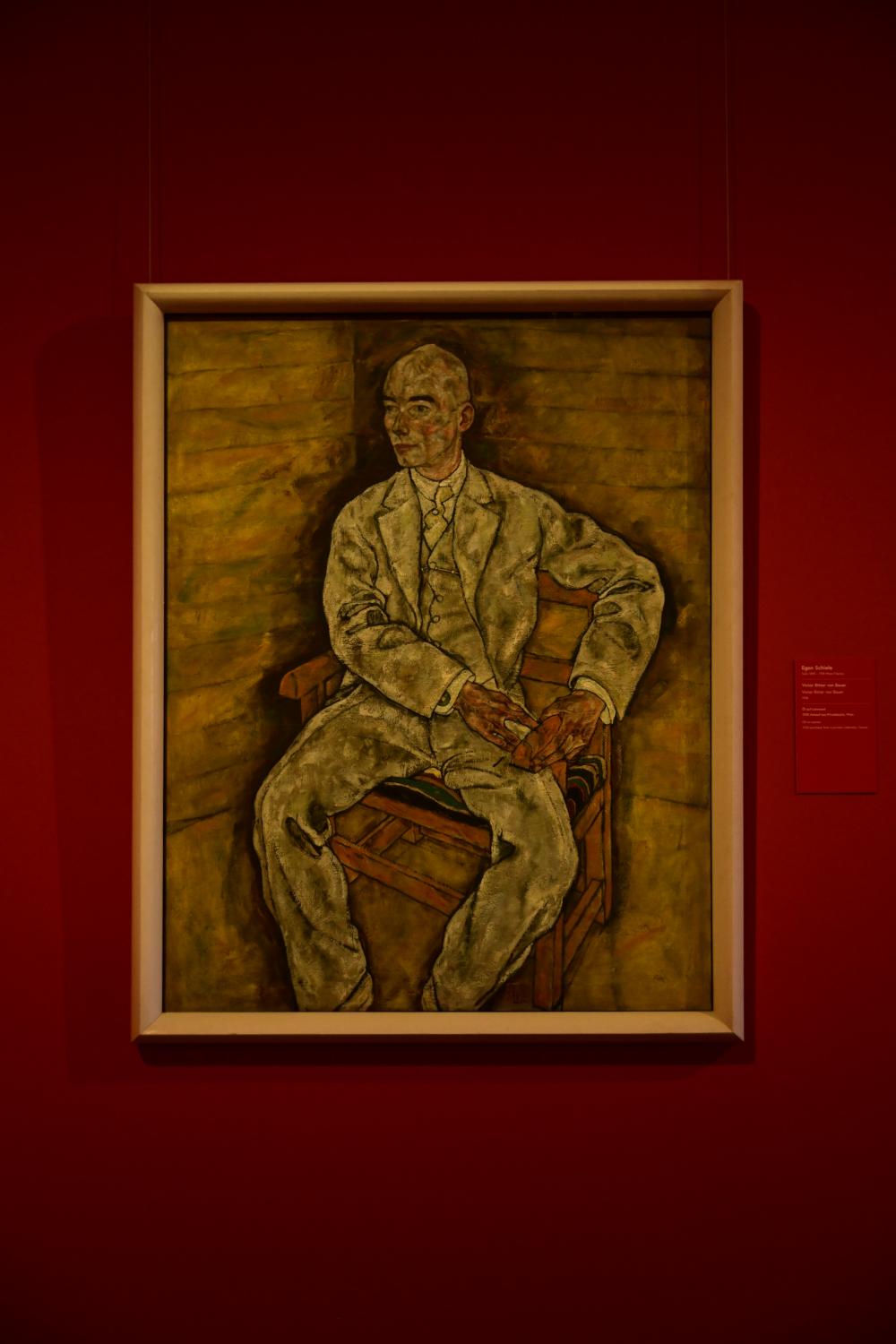

下图也是席勒的作品,创作于 1918 年的油画《维克托・里特・冯・鲍尔》。

画面展现了维克托・里特・冯・鲍尔身着西装,坐在椅子上的形象。席勒运用其标志性的线条与色彩,精准捕捉人物的神态与姿态,通过夸张且富有表现力的艺术手法,刻画出人物的内在精神与个性,体现了席勒独特的艺术风格,是其肖像画创作中的经典之作。

画面中,人物身着深色服装,姿态独特,背景简洁。席勒常用夸张的线条、强烈的色彩对比来展现人物内心的情绪与精神状态,这幅画也体现出他典型的艺术风格,通过对人物形象的变形与情感化处理,传递出深刻的心理与精神内涵,具有强烈的视觉冲击力与艺术感染力。

1917 年,席勒从军队复员,此后他的艺术创作进入了一个相对稳定和高产的时期,这一时期他在情感与艺术表达上更加成熟。席勒与妻子爱迪丝的婚姻,让他的生活状态趋于稳定,爱情的滋养也反映在他的创作中,《拥抱》便是这一时期对情感主题深刻探索的作品。

作为表现主义画家,席勒有着独特的艺术风格。在《拥抱》中,他以扭曲、夸张的线条勾勒人体, 打破传统的写实描绘,强调内心的情感和精神状态。色彩运用虽不鲜艳夺目,但通过细腻的色调变化来塑造形体和营造氛围。笔触奔放且富有表现力,增强了画面的动感与张力,让观者能强烈感受到艺术家的情绪波动。

画面描绘了一对紧密相拥的恋人,他们的身体相互交缠,姿态充满了激情与亲密感。人物的肢体呈现出夸张、扭曲的形态,凸显出强烈的情感冲击。男性和女性的身体以一种近乎抽象的方式展现,皮肤表面的纹理和肌肉的起伏通过席勒独特的笔触得到细腻表现,衣物的褶皱也被描绘得生动形象,增强了画面的真实感与层次感。

这幅作品不仅是席勒个人艺术风格的典型呈现,也深刻反映了当时社会背景下人们对于情感、爱与生命的渴望与追求。席勒通过《拥抱》将人类最本能、最真挚的情感以极具冲击力的方式展现出来,引发观者对于爱情、人性的思考 ,在表现主义艺术史上占据着重要的地位,也为后世艺术家在情感表达和人体描绘方面提供了重要的借鉴。

20 世纪初,表现主义在欧洲兴起,艺术家们不再满足于对客观世界的如实描绘,而是更强调主观情感的表达。席勒作为表现主义的重要代表人物,深受这一艺术思潮的影响。他生活的维也纳社会动荡、文化变革剧烈,这种社会环境也促使他通过艺术来表达内心的感受和对世界的思考。

画作采用了较为规整的横向构图,将联排房屋的外观清晰地展现出来。房屋被简化为几个基本的几何形状,窗户、屋顶等元素有序排列,给人一种秩序感。但同时,房屋的轮廓又并非完全笔直规整,而是带有一些扭曲和变形, 增添了画面的动态感和不稳定感。

席勒运用简洁、干脆且富有表现力的线条勾勒出房屋的形态。这些线条看似随意,实则精准地抓住了物体的特征,并且带有强烈的个人风格。线条的粗细变化和顿挫感,增强了画面的节奏感。

色彩上相对克制,以土黄、灰白、棕褐等色调为主,营造出一种略显压抑、沉闷的氛围。但在窗户等局部又点缀了少量较为鲜艳的颜色,如红色、蓝色等, 形成视觉上的对比和冲击,仿佛在沉闷中透出一丝生气。

《联排房屋》体现了席勒典型的表现主义风格,注重通过主观化的处理来传达情感。与传统写实绘画不同,他并不追求对房屋外观的精确复制,而是通过变形、夸张等手法,赋予建筑以独特的精神气质,将自己对城市生活、建筑空间的感受融入其中。

这幅作品不仅是对城市建筑景观的描绘,更反映了席勒对现代社会中人与环境关系的思考。规整却又扭曲的房屋,或许暗示着现代社会中人们看似有序却又充满压抑和矛盾的生活状态,引发观者对自身生存环境和内心世界的反思。

《联排房屋》是席勒艺术创作中的一个典型例子,展现了他在表现主义艺术探索上的成果,具有较高的艺术价值和思想深度。

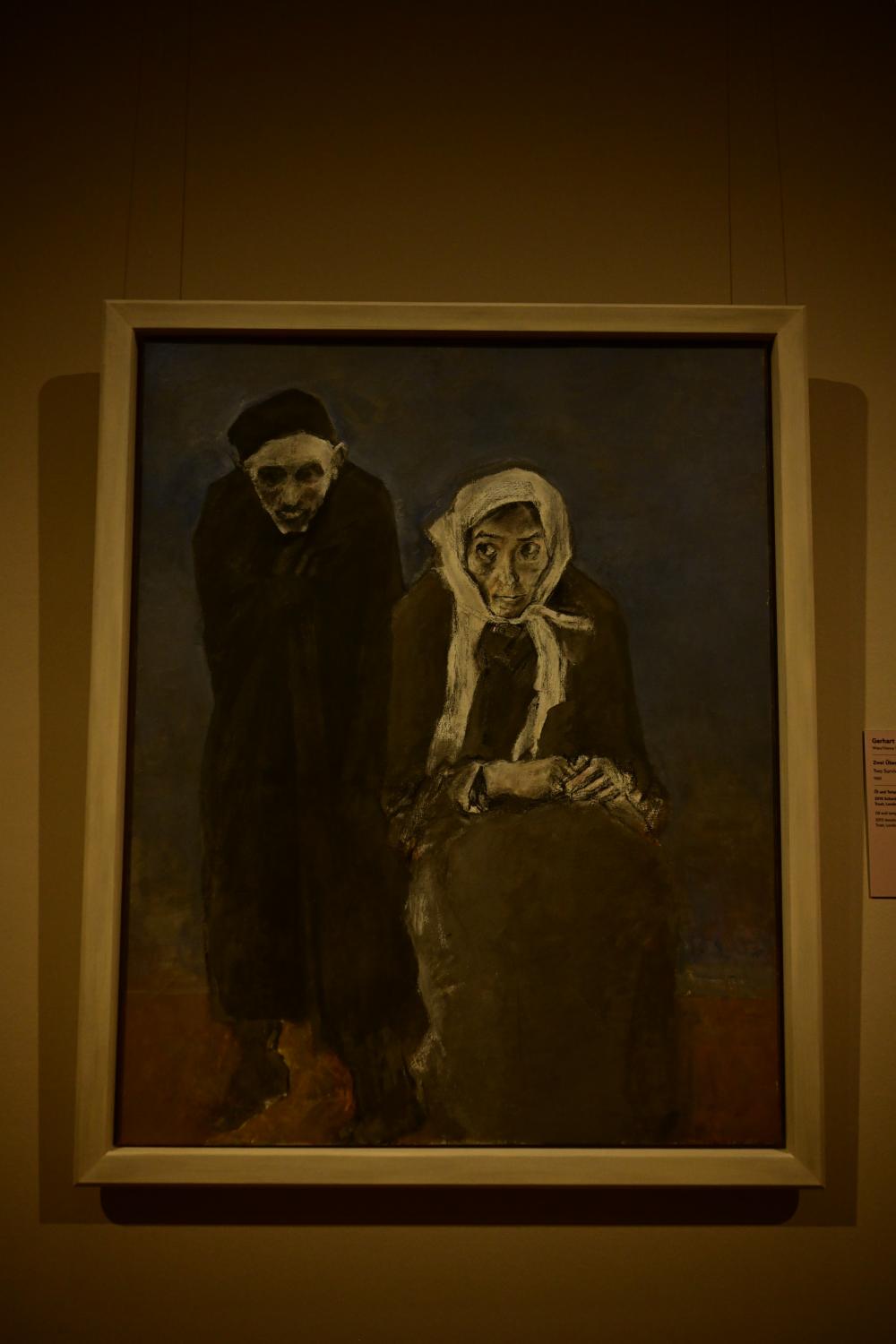

格哈特・弗兰克尔出身于一个热爱艺术的犹太同化家庭。从 20 世纪 20 年代起,与安东・科利格周围的诺施克圈子关系密切,游历广泛,这让他对保罗・塞尚产生了浓厚兴趣。

1938 年,在奥地利被纳粹德国吞并后,弗兰克尔与妻子克里斯蒂娜逃往伦敦。他的父母留在维也纳,后来在特莱西恩施塔特集中营被谋杀。在诺沃特尼的帮助下,弗兰克尔于1947年回到维也纳,待了16个月。在1961-1965年的系列作品中,画家呈现了家人的遭遇,该系列作品借鉴了《每日邮报》上发表的大屠杀图像。

画面呈现出两位经历过苦难的人物形象,色调偏暗,人物神态与姿态传递出沉重与沧桑之感。画作聚焦于大屠杀幸存者的主题,通过艺术化的表现,展现出那段历史给人带来的创伤与痛苦,具有深刻的历史反思与人文关怀内涵,是对战争与迫害所造成伤害的艺术化记录与控诉。

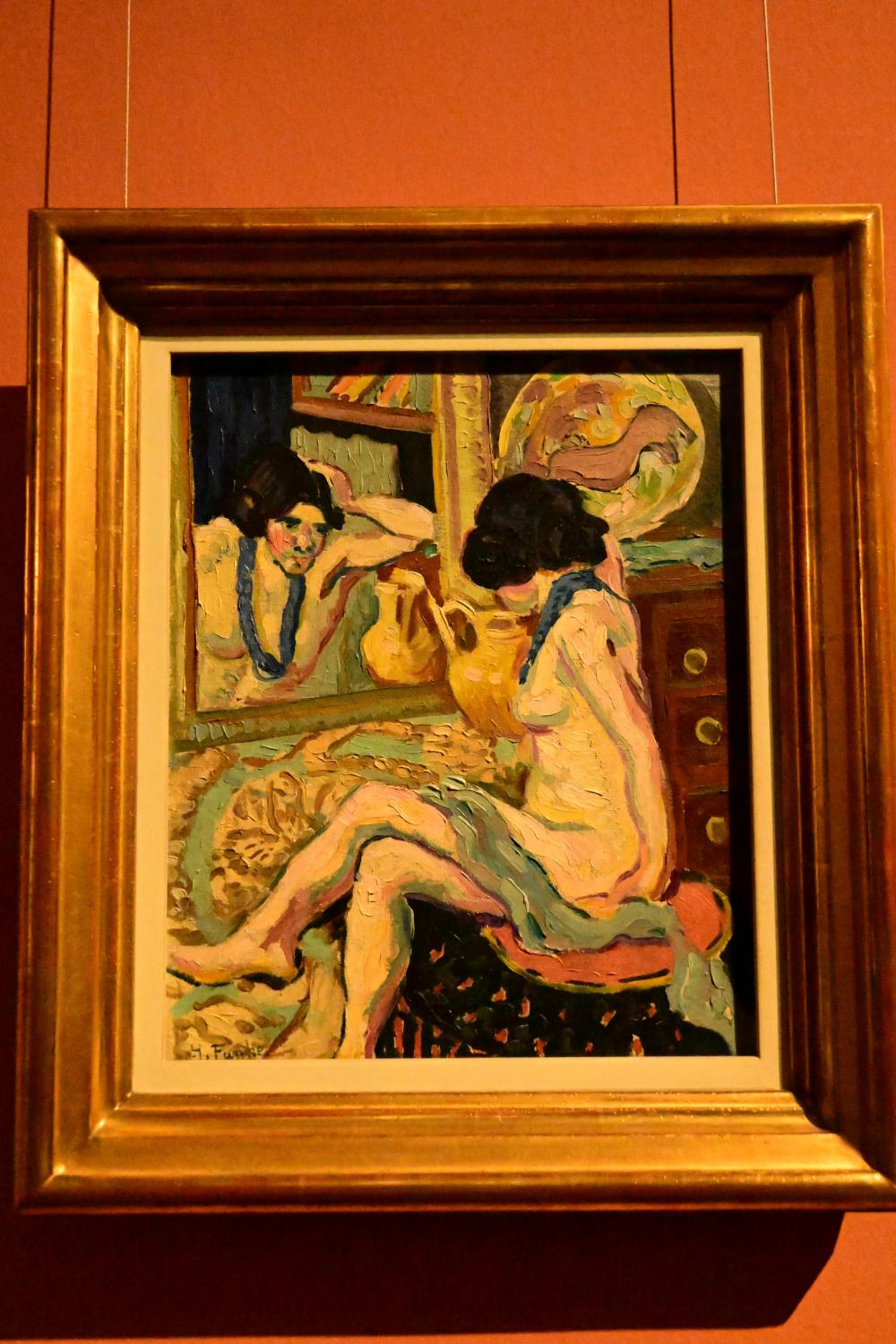

下图,是法国画家基斯・凡・东根的作品《室内》。

基斯・凡・东根是野兽派的代表画家之一,画面呈现出野兽派典型的艺术风格,以大胆、强烈甚至有些夸张的色彩运用,以及富有表现力的笔触,描绘了一位女性在室内的场景。

基斯・凡・东根(Kees van Dongen)生活在 19 世纪末至 20 世纪,当时西方艺术正经历着巨大变革,印象派、后印象派打破了传统写实绘画的统治, 野兽派、立体派等现代艺术流派相继兴起。在这样的时代背景下,基斯・凡・东根的创作深受影响。

在《室内》中,基斯・凡・东根使用了短促、奔放且富有流动性的笔触:描绘女性发丝时,笔触纤细而灵动;刻画背景柜子的纹理时,笔触则粗重且带有方向性,甚至部分区域的笔触未完全融合,保留了 “绘画的过程感”。这种 “不掩饰笔触” 的处理,打破了传统绘画 “追求完美再现” 的桎梏,强调 “艺术是画家主观创造的产物,而非现实的复制品”—— 这也是现代艺术 “强调创作主体性” 的重要标志。

画面核心并非英雄、神祇或贵族,而是一位处于 “梳妆场景” 的普通女性:她手持水壶、面对镜子的动作,是 19 世纪末 20 世纪初城市女性日常状态的缩影,没有戏剧冲突,却充满生活的松弛感。基斯・凡・东根通过艺术化处理,将 “梳妆” 这一私人化、平凡的瞬间转化为具有审美价值的画面,呼应了现代艺术 “关注当下、贴近生活” 的转向 —— 艺术不再是 “远离日常的殿堂产物”,而是对普通人生活质感的捕捉与升华。

在《室内》中,基斯・凡・东根并未细致刻画女性服饰的褶皱、镜子的反光细节,而是将人物简化为 “流畅的线条轮廓”,将室内陈设(柜子、椅子)简化为 “几何色块组合”;同时,通过人物与镜子的 “对称构图”、色彩的 “冷暖平衡”,让画面形成独立于 “现实场景” 的结构美感。这种 “弱化写实、强化形式” 的处理,本质是现代艺术 “艺术自律性” 理念的体现 —— 艺术不再需要依附于 “再现现实” 或 “传递道德”,其自身的形式(色彩、线条、构图)即可成为美的核心。

总之,《室内》并非简单的 室内场景写生,而是基斯・凡・东根对现代艺术理念的集中实践:以色彩解放打破传统光影,以笔触表现力凸显创作主体,以日常题材拓宽艺术边界,以形式简化回归视觉本质,最终构建出 “重主观、重形式、重当下” 的现代艺术范式。

人们聚集于一幅装裱在华丽金色画框里的大型风景画前,驻足欣赏,女性在艺术领域的贡献与创作成果被发扬光大。

有太多太多的画了,而精力有限,听了讲解的基本上都拍了下来,还有一些是有讲解却来不及听的,所以就算是拍下来,也不知所以云。

看画中,也看窗外,框架感的美景宫及其对称花园,蓝天之下,格外美感。

亦是居高临下之感。

毕竟是一夜飞机,舟车劳顿,能将美景宫逛得如此细致,也是服了自己了。

回到户外,镜头追着草地上的乌鸦,记忆却还是留在那些艺术品中。

而镇馆之宝,也就是在维也纳机场行李转盘处看到的画,便是克里姆特的这幅《吻》了。

做为克里姆物代表作的《吻》,创作于1907-1908年,是克里姆特黄金时期的核心作品。画面以华丽璀璨的金色为主色调,描绘了一对恋人在花海中深情相拥、亲吻的场景。人物服饰与背景布满精致复杂的装饰性图案,大量运用金箔工艺,营造出奢华而神秘的氛围,既体现了维也纳分离派的艺术风格,也传递出爱与亲密的永恒主题,是象征主义与装饰艺术结合的经典范例,在艺术史上具有极高的知名度与影响力。

《吻》的创作灵感是多元的,是多种艺术风格的交融,比如拜占庭艺术。克里姆特借鉴了拜占庭艺术中运用金箔营造华丽感的方式,画中大面积的金色背景和人物服饰上闪烁的金箔,如同拜占庭教堂中闪耀的马赛克镶嵌画,营造出神圣、奢华且神秘的氛围 。还有日本浮世绘艺术中平面化构图、装饰性线条以及对世俗生活题材的描绘,《吻》中人物形象的处理就具有一定的平面化特点,没有强调传统西方绘画中的立体光影效果,而是通过色彩和图案来塑造形象,这与浮世绘的艺术表现手法有相通之处。

《吻》的创作,也受到多重艺术思潮的影响。

一是维也纳分离派理念:克里姆特是维也纳分离派的核心人物,该艺术流派主张打破传统艺术的束缚,追求艺术的自主性和创新性。《吻》在题材和表现手法上都体现了这种反传统精神,它以爱情为主题,大胆展现亲密情感,同时在画面形式上融合装饰性与象征性,是对传统绘画内容和形式的突破。

二是象征主义思潮:19世纪末到20世纪初,象征主义在欧洲文艺领域盛行,强调用象征、隐喻的手法表达内在精神世界。《吻》不仅仅是对恋人亲吻这一现实场景的描绘,更象征着爱与生命的交融,通过丰富的装饰图案和色彩语言,传达出深刻的精神内涵和情感体验。

《吻》的创作,也与个人经历与情感有关。

克里姆特的创作生涯中,对女性和爱情主题始终有着浓厚兴趣。他与多位女性有着情感纠葛,这些经历为他描绘爱情题材提供了丰富的情感素材。《吻》中恋人之间亲密无间的姿态和充满柔情的氛围,也可以看作是他对爱情的一种理想化表达,反映了他内心深处对爱情的理解与渴望。

同样做为镇馆之宝的克里姆特的《朱迪斯》,《水蛇》等,大概是收藏在下美 景宫吧,此行没有看到,是小小的遗憾。