D18,2025年8月5日,从瑞士到德国,壁画村徒有虚名,倒不如自做主张插入的列支敦士登更有看点

不知不觉,行程进行到了第十八天。

瑞士小城卢塞恩的早餐,还是酒店规定的款式,品种还是丰富的,尤其是与英国相比,总有能吃下去的款。但衣襟除外,依然是选择不吃也不喝。

车子驶出酒店停车场,正对着的,就是卡佩尔廊桥的八角型水塔。

与卡佩尔廊桥贴身而过,就此离开卢塞恩这座浪漫之城。

按旅行社设计的行程,这一天是要离开瑞士,回到德国。

队友看地图,感觉离列支敦士登非常近,而且并不绕路,既然来了,不如跑过去看一看,时间方面也是足够充裕的。

于是向着列支敦士登非的方向跑,一路都是标准版本的欧洲乡村景象。

草地都很规整,房屋错落,牛羊点缀其中,悠闲自在。

窗外一直是这样的景,看着很舒服。

还发现一小片向日葵,但显然是园林花卉,而不是农作物。

小片种植的花卉,也可能是有经济价值的吧,排列上不像是单纯为了美观。

更多时候,是养眼的绿,深浅交织。

农作物中,最容易看见的,总是玉米。

一路跑,一路都在赏景,还可以一边吃着水果。

经过瑞士圣加仑州的Buchs SG市镇,在卢塞恩买了点东西,需要在这里完成退税盖章手续。

为什么要在这里办手续,因为此时正位于瑞士与列支敦士登的边境线上。

继续往列支敦士登的方向跑。

一时还在瑞士。

一时就进入了列支敦士登。

列支敦士登大学,就算是用德语写的,此时也能看懂。

列支敦士登有三所高等院校,其一是列支敦士登大学,是公立大学,也是列支敦士登唯一的公立高等学府,学科聚焦建筑学与商业经济学,涵盖创业、金融、信息系统、商业法等领域。其二是列支敦士登人文科学私立大学,是一所私立院校,主攻医学、法学及科学领域的研究生教育,注重终身教育理念,开展学术交流与联合研究项目。其三是国际哲学学院,属私立学术机构,注哲学领域,提供哲学硕士和博士学位课程。此外,列支敦士登学生常赴瑞士、奥地利的高校深造。

为什么此时要特别强调这个国家有几所大学呢?因为这是一个位于欧洲中部的袖珍内陆公国。

列支敦士登国土面积约160.5平方公里,在全球国家面积排名中位列第六小。从面积维度看,比北京海淀区(约430.77平方公里)还小,南北长仅24千米,东西宽5-10千米,是欧洲典型的 “袖珍公国”。全球面积更小的国家依次为:梵蒂冈(约0.44平方公里)、摩纳哥(约2.08平方公里)、瑙鲁(约21平方公里)、图瓦卢(约26平方公里)、圣马力诺(约61.2平方公里)。就是这样一个位于欧洲中部的袖珍内陆公国,却以全球最富有的国家之一、邮票王国、永久中立国等标签著称。

列支敦士登位于阿尔卑斯山中部,夹在瑞士(西、南)与奥地利之间,是全球仅有的两个双重内陆国之一,另一个是乌兹别克斯坦。

列支敦士登人口约3.9万,是欧洲人口密度较低的国家之一。首都瓦杜兹,官方语言为德语,方言带有奥地利和瑞士德语的混合特色。约80%居民信奉天主教,货币使用瑞士法郎。

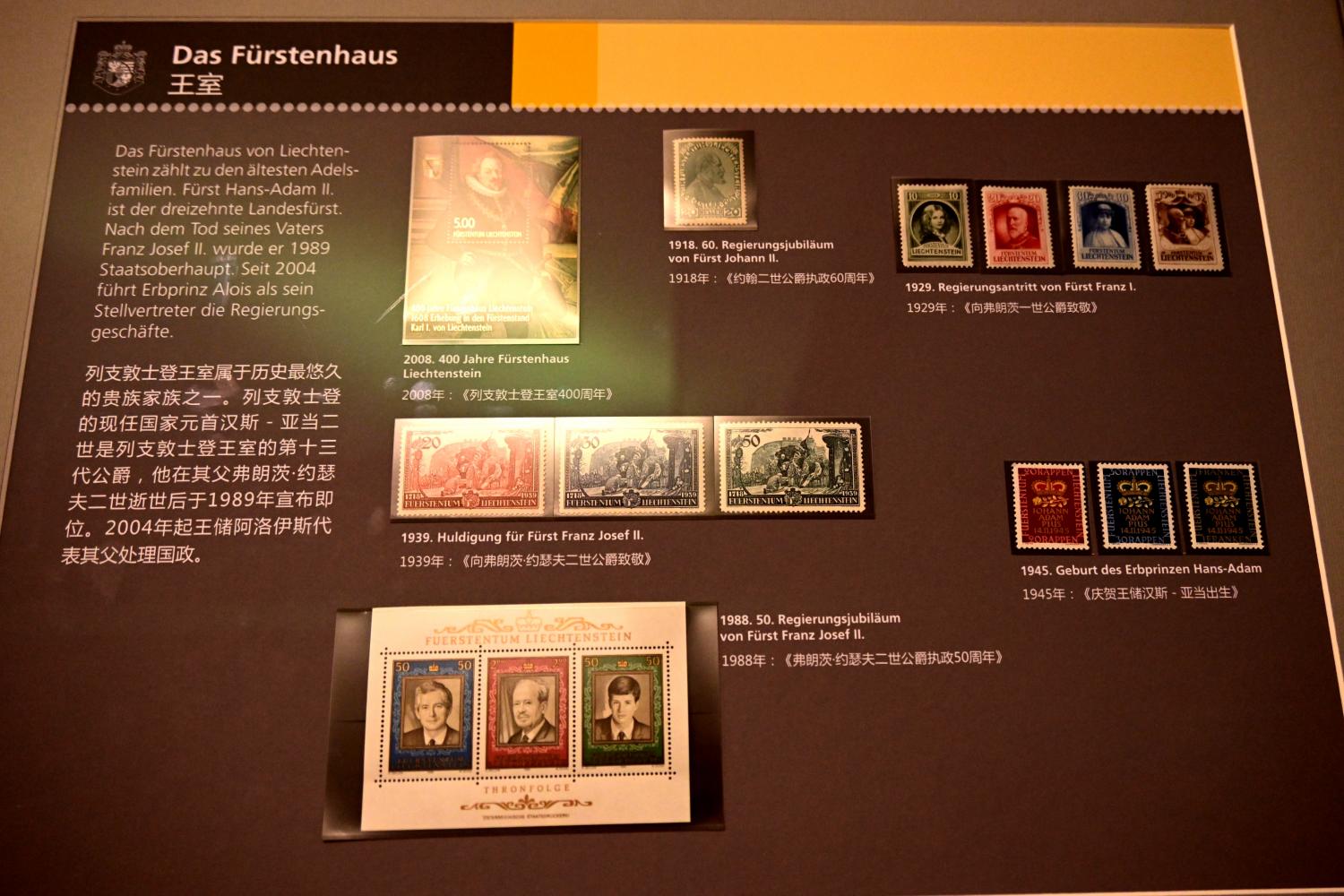

国家元首为列支敦士登亲王,现任为汉斯-亚当二世,2004年起将部分权力移交长子阿洛伊斯摄政,亲王拥有实际政治权力,如解散议会、任命首相等。一院制议会,共15 名议员,任期 4 年,政府由首相领导,外交、国防事务多与瑞士协作,与瑞士组成 customs union,边境完全开放。

列支敦士登是全球唯一一个官方语言为德语但不与德国接壤的国家。

1719年,神圣罗马帝国皇帝查理六世授予列支敦士登家族 “列支敦士登公国” 头衔,标志着正式建国。

1866年普奥战争后宣布永久中立,意味着这一年列支敦士登脱离了德意志邦联,选择与奥地利保持文化和经济联系。一战、二战列支敦士登均未参战。

一战后,因奥地利经济崩溃,转而与瑞士建立关税同盟(1923 年),并委托瑞士代管外交和国防事务外交部网站。这种依附瑞士的策略使其在地理和政治上进一步远离了德国。

二战期间,列支敦士登凭借瑞士的中立地位避免了被德国吞并的风险。尽管其官方语言为德语,但历史上从未与德国形成直接的政治或领土关联。战后,该国通过低税政策吸引外资,逐步发展为金融和高端制造业强国,与德国的经济合作更多通过瑞士间接进行。

20世纪从农业国转型为金融、旅游和高端制造业强国,人均GDP常年位居全球前十。

论及支柱产业,主要是以下四项:

一、金融业:列支敦士登以离岸金融、信托服务为核心,超过70%的GDP与金融相关,是全球著名的税务天堂之一。

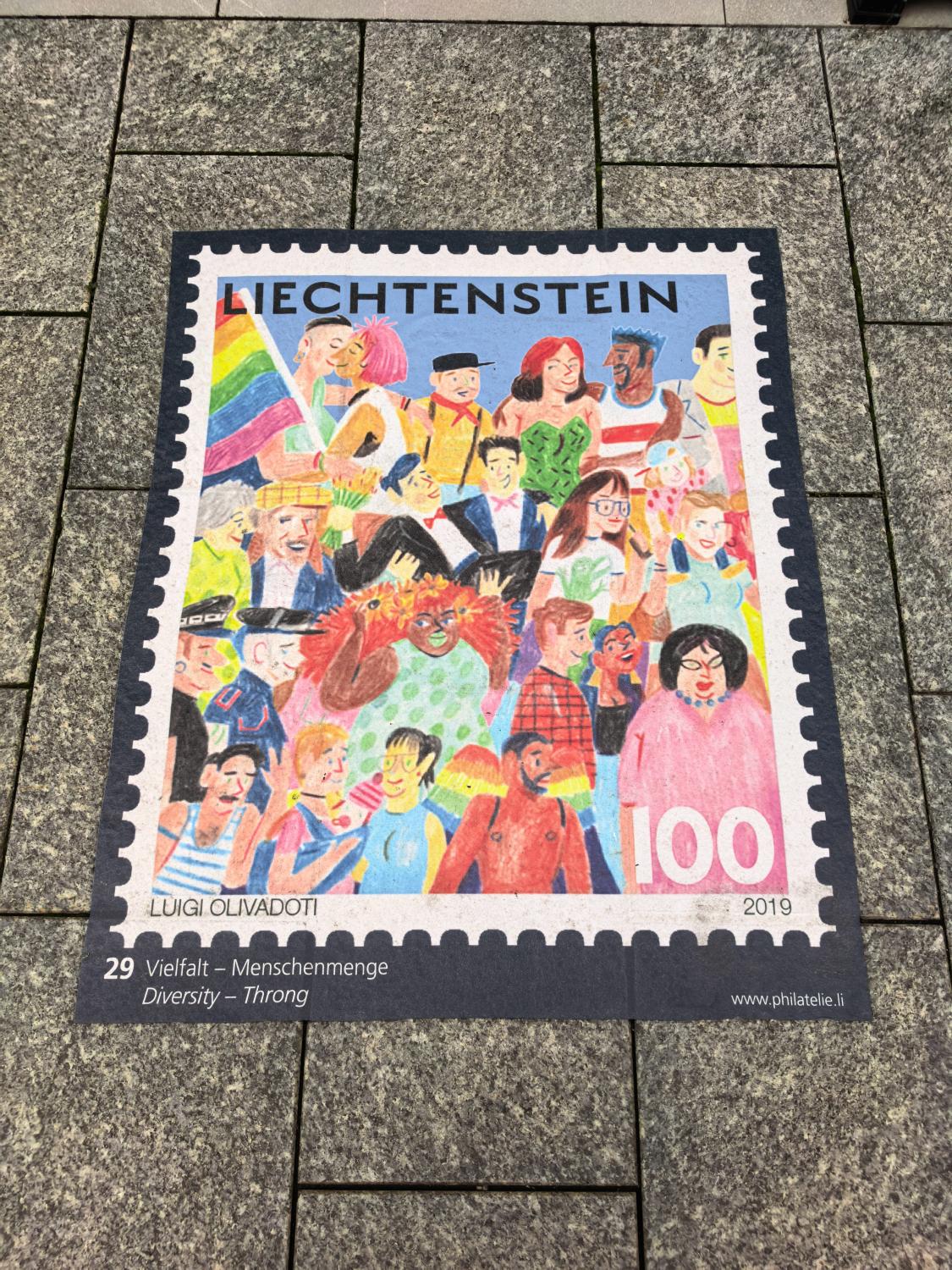

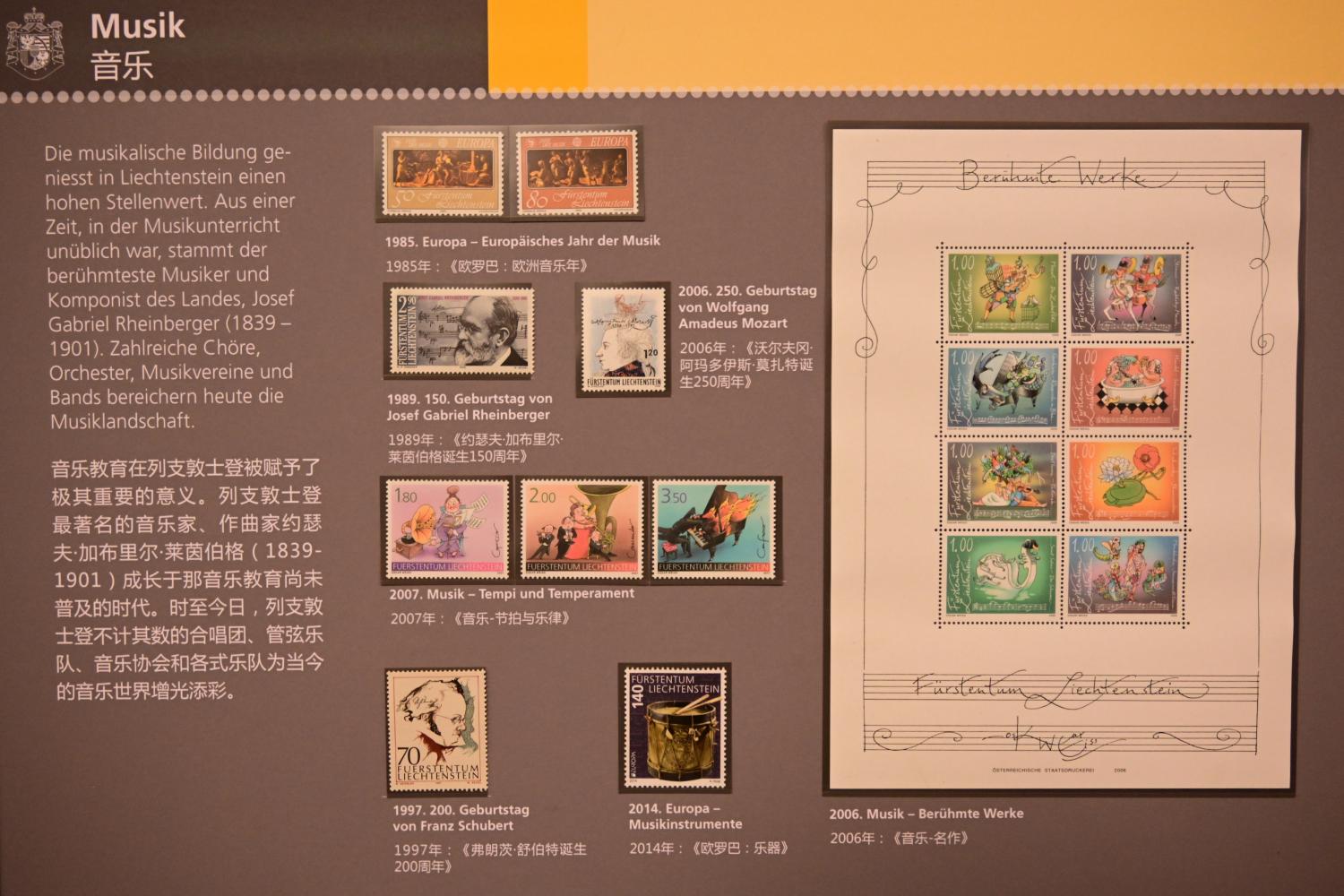

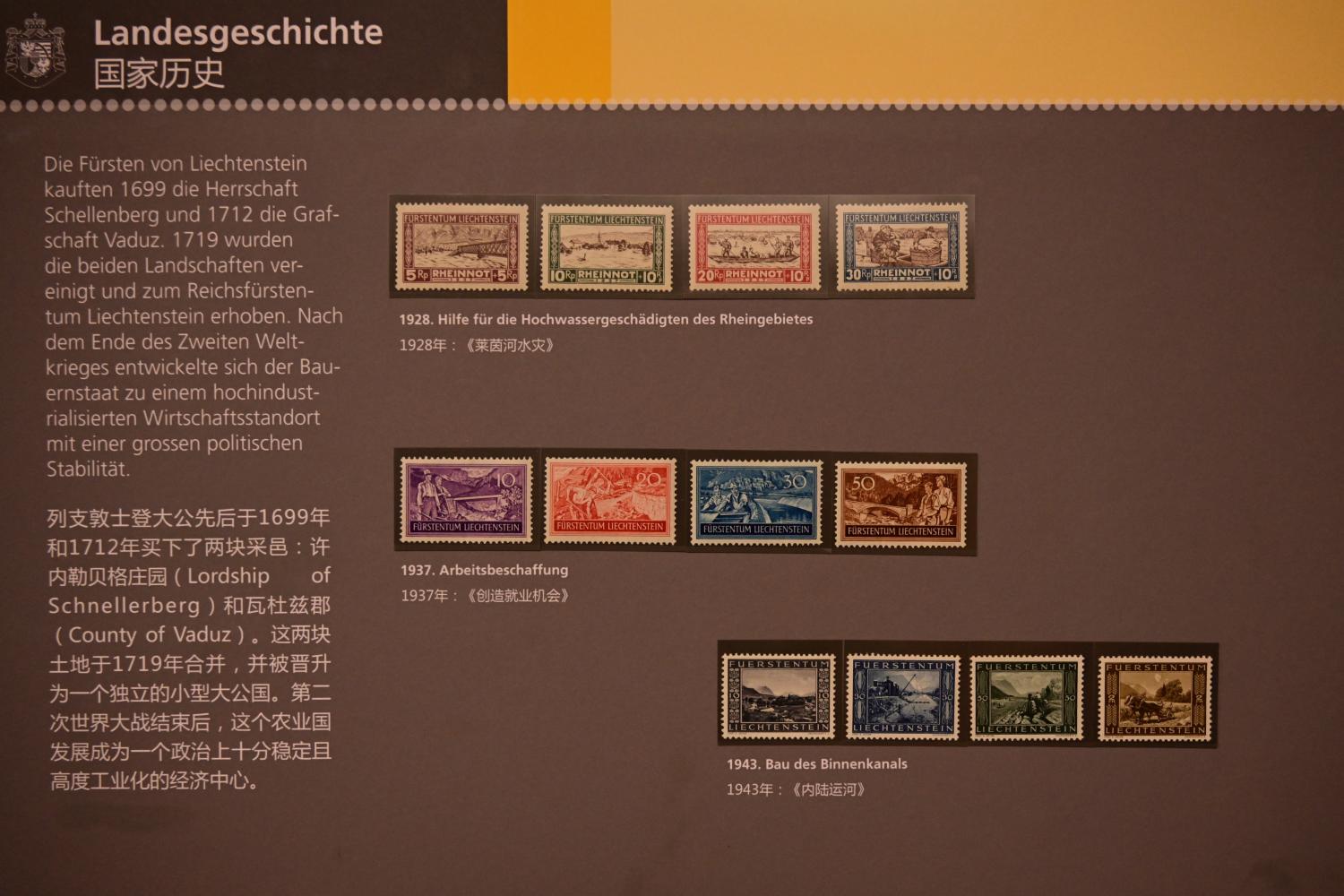

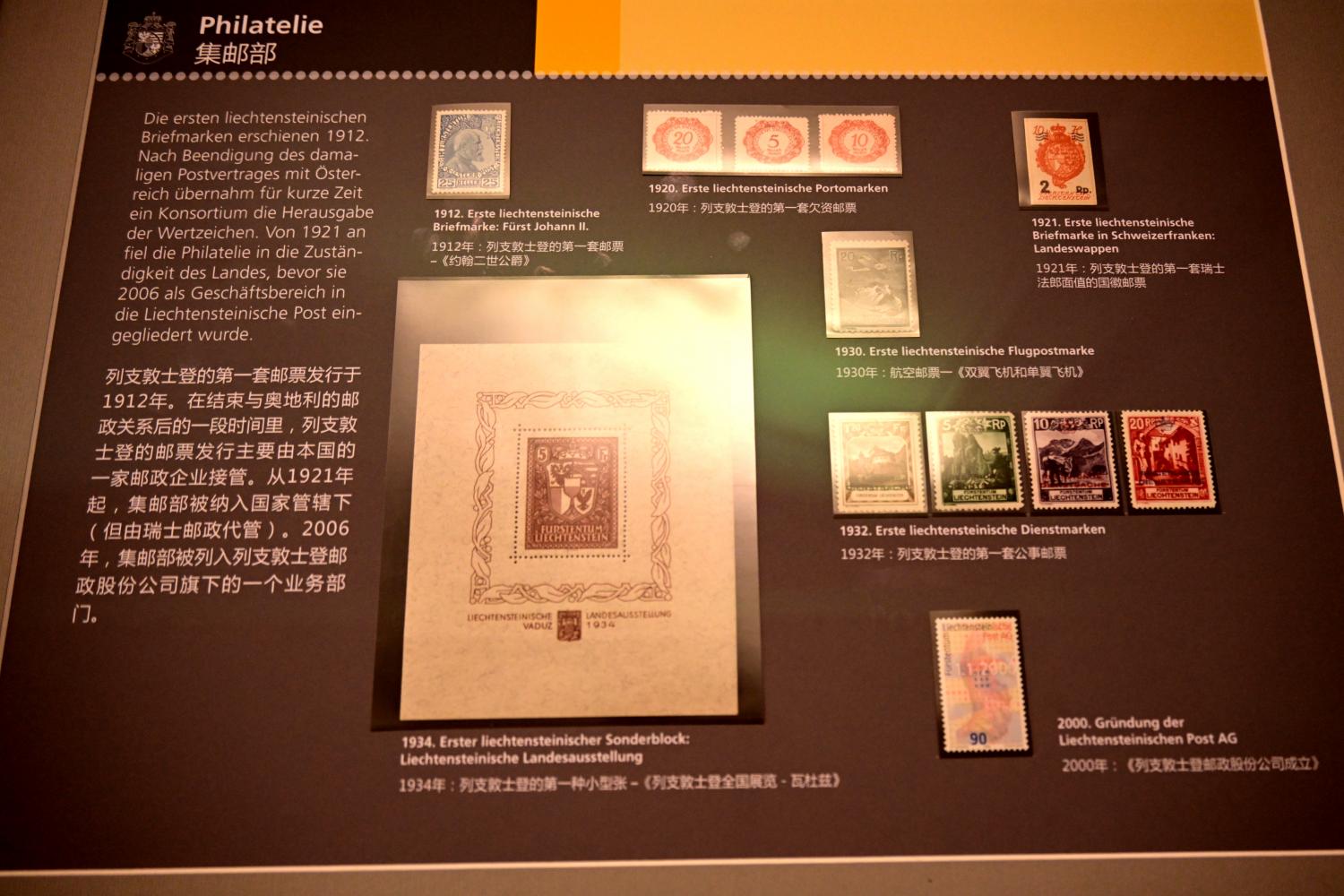

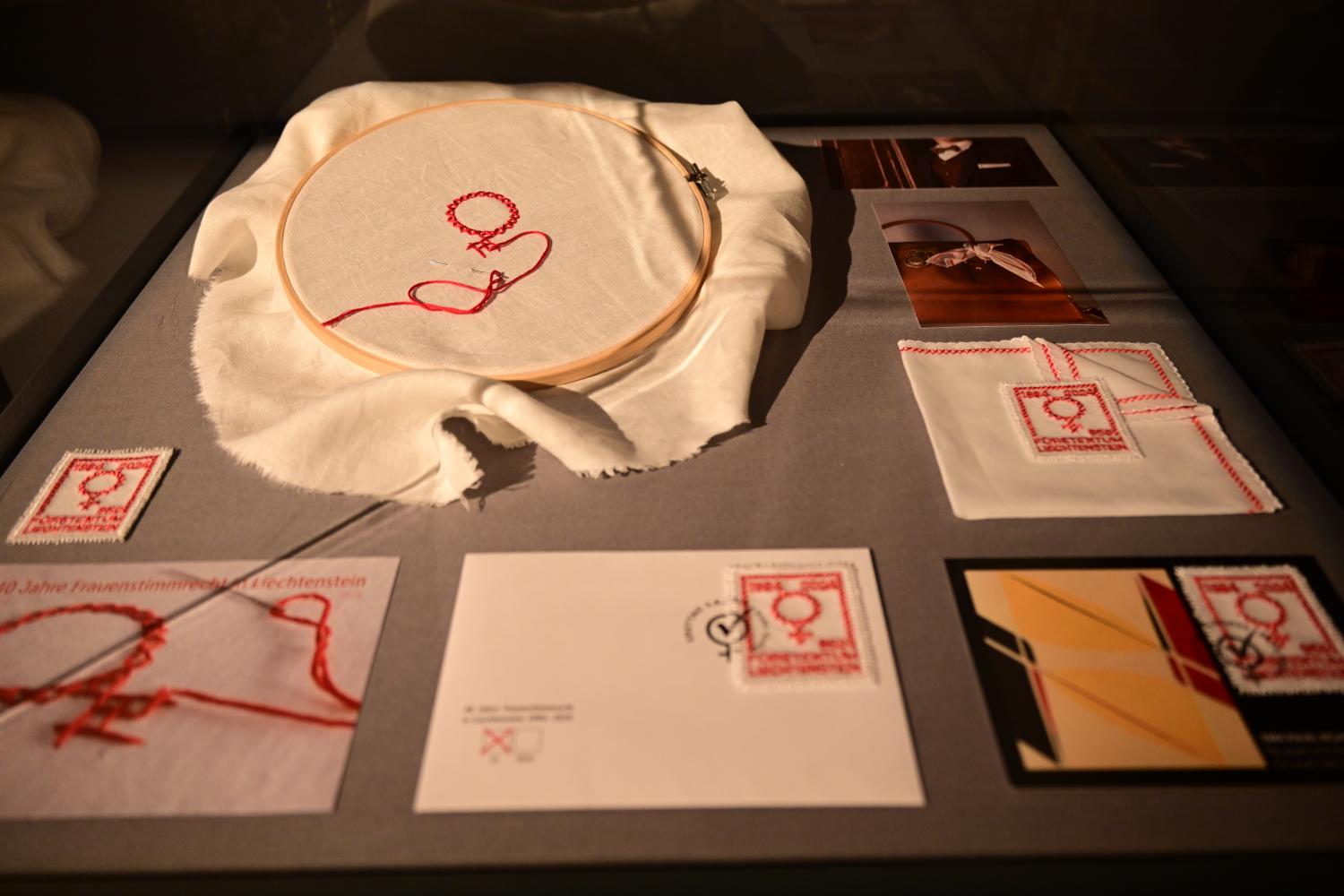

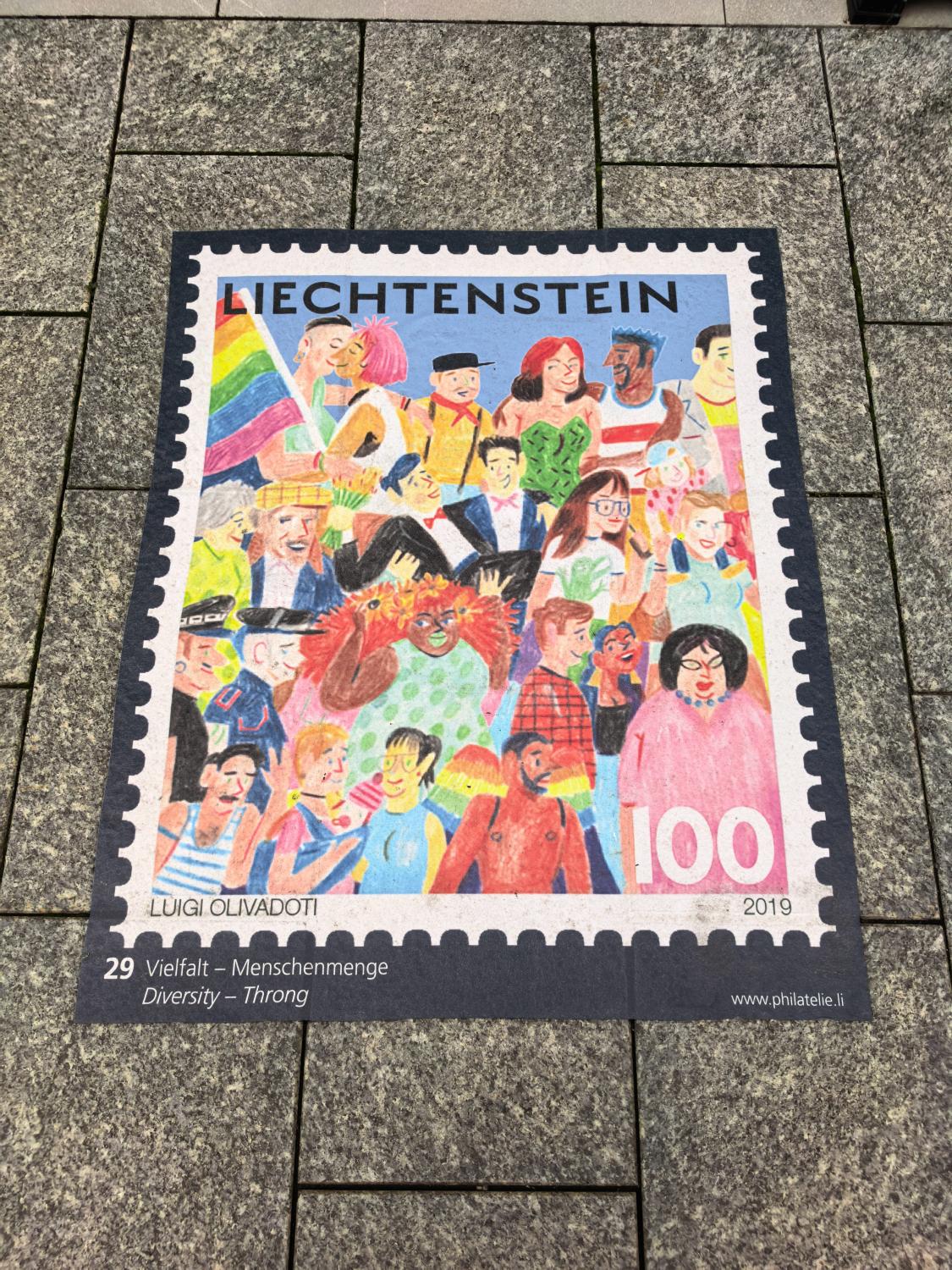

二、邮票产业:“邮票王国” 的称号源于其精美且具艺术价值的邮票设计,邮票博物馆是瓦杜兹的地标景点,邮票收入曾占国家财政的10%以上。

三、旅游业:年接待游客超100万人次,游客主要来自瑞士、奥地利和德国,旅游资源包括莱茵河谷风光、中世纪城堡、民俗节庆等。每年夏季举办的掷石头比赛,,参赛者比拼扔石头的距离,是当地最具代表性的民俗体育活动。

四、高端制造:涵盖精密仪器、制药、汽车零部件等领域,企业多为家族式中小型创新企业,技术水平居欧洲前列。

就是这样的一个国度,虽小却以高度发达的经济和独特的文化符号,吸引着我们追逐前来。

进入列支敦士登后,直奔瓦杜兹城堡,车子越爬越高,直至到达城堡脚下。

瓦杜兹城堡是列支敦士登公国的标志性建筑,矗立在首都瓦杜兹市海拔120米的悬崖之上,是欧洲最具传奇色彩的王室居所之一。

城堡始建于12世纪,最初是蒙福特伯爵为控制莱茵河谷而建造的军事堡垒,1287年增建的居住塔楼是现存最古老的部分,1322年首次被文献记载为瓦杜兹城堡。1499年斯瓦比亚战争中,城堡被瑞士联邦军队焚毁,仅存废墟。1712年,列支敦士登家族从霍恩内姆伯爵手中购得城堡及瓦杜兹郡,1719年神圣罗马帝国皇帝查理六世将其与谢伦贝格郡合并,正式建立列支敦士登公国。此后,城堡经历多次修缮,在1904-1912年的大规模修复中恢复了中世纪风貌,1938年弗朗茨・约瑟夫二世大公迁入后,这里成为了王室的永久居所,内部不对游客开放。但每年8月15日国庆日,王室会开放城堡花园,邀请全体国民前来参加庆祝活动,包括音乐会、烟花表演和免费葡萄酒品鉴。

城堡主体采用罗马式与哥特式混合风格,5米厚的南、北城墙和15米高的塔楼构成坚固防线,曾配备大炮抵御外敌。内部庭院、15 世纪重建的礼拜堂和文艺复兴时期的装饰有16世纪壁画的美丽大厅,则体现了居住的舒适性。

城堡选址险峻,背靠阿尔卑斯山,俯瞰莱茵河谷,既利用地形增强防御,又营造出空中楼阁的视觉效果。1642年增建的巴洛克式花园与周边葡萄园、森林融为一体,形成独特的山地景观。

城堡内珍藏着列支敦士登家族数百年积累的艺术品,如鲁本斯、凡・戴克的画作,以及法贝热彩蛋等珍宝,部分藏品会在维也纳列支敦士登城市宫或香港故宫文化博物馆等机构临时展出。王子剧院会通过3D和AR技术提供虚拟导览,让游客云参观这座城堡的内部。

可俯瞰瓦杜兹全景、莱茵河谷及瑞士阿尔卑斯山群峰的城堡位置,据说日落时分的金色余晖与城堡的黄色砂岩建筑交相辉映,被誉为阿尔卑斯山最浪漫的日落观赏点之一。

上午到来的人们,此时没有日落可追,却也是满足的。

算是打过卡的人了,一边下山,一边回望,将城堡外观看个底掉。

童话里的建筑,又出现了。

下图中最高的那幢建筑,属于中世纪防御塔楼与半木结构风格的结合,是阿尔卑斯山区典型的防御性民居建筑,融合了哥特式(石砌底层、防御功能)与文艺复兴早期(木框架装饰、尖顶设计)的建筑元素,常见于瑞士东部如圣加仑州或列支敦士登的历史城镇,体现了军事防御与居住功能的结合,以及阿尔卑斯山区独特的建筑美学。

城堡的位置总是最显眼,走到哪儿都能看见。

葡萄园前,停下车,用镜头打了几组葡萄。

怎么就那么喜欢葡萄呢?

这份葡萄情结,是刻在骨子里的,与家有关。

袖珍国家的葡萄园,是曾经的农业国家的影子吧。

下山的路,一直在围绕着城堡打转。

无论从哪个角度,都是城堡,以及葡萄园。

这个袖珍公国,行政区划分为11个市镇,首都瓦杜兹也在其中。

主要景点也集中在首都,所以接下来我们的打卡,就围绕着停车场周边展开。

与我们同时抵达的,还有一群学生,个个都背着乐器,和衣襟是同行。

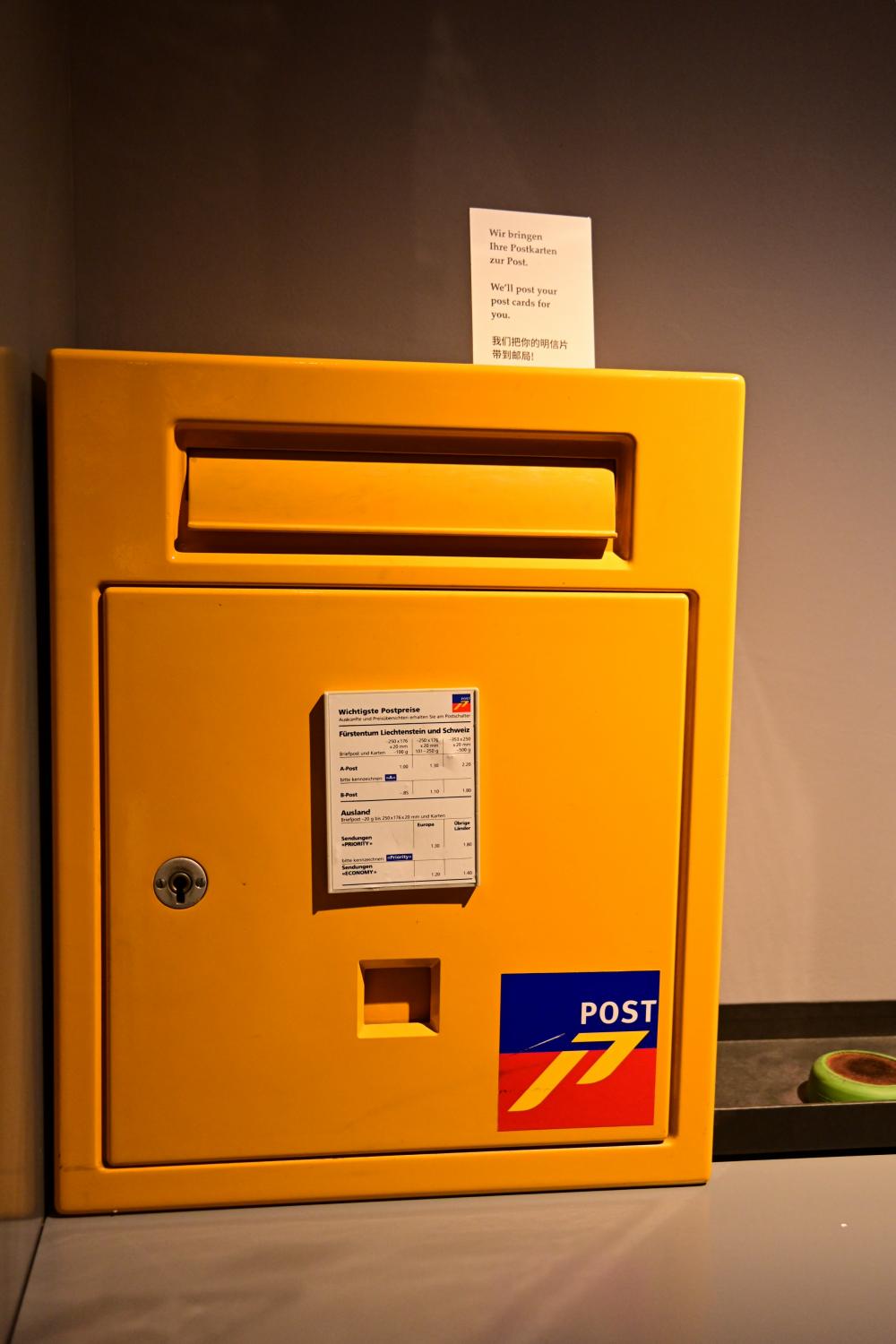

邮政营业网点,做为邮票王国的核心载体,可以此购买特色邮票、寄送明信片。

写在窗子上的德文,意思是“我们灵活、可靠地连接和传递一切,日复一日”

。

地上,也都是邮票。

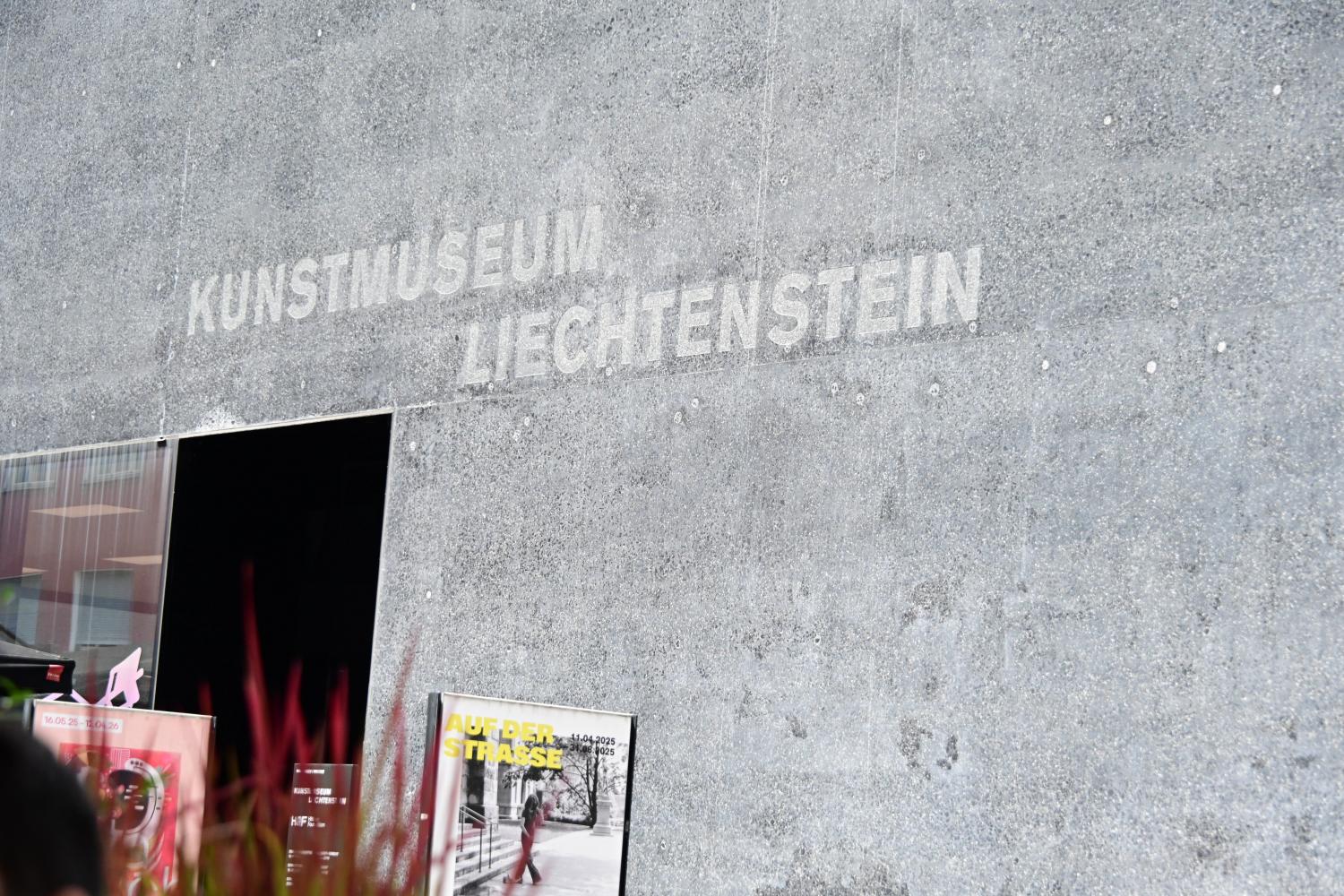

踩着邮票,来到艺术博物馆门前。

进去瞄一瞄。

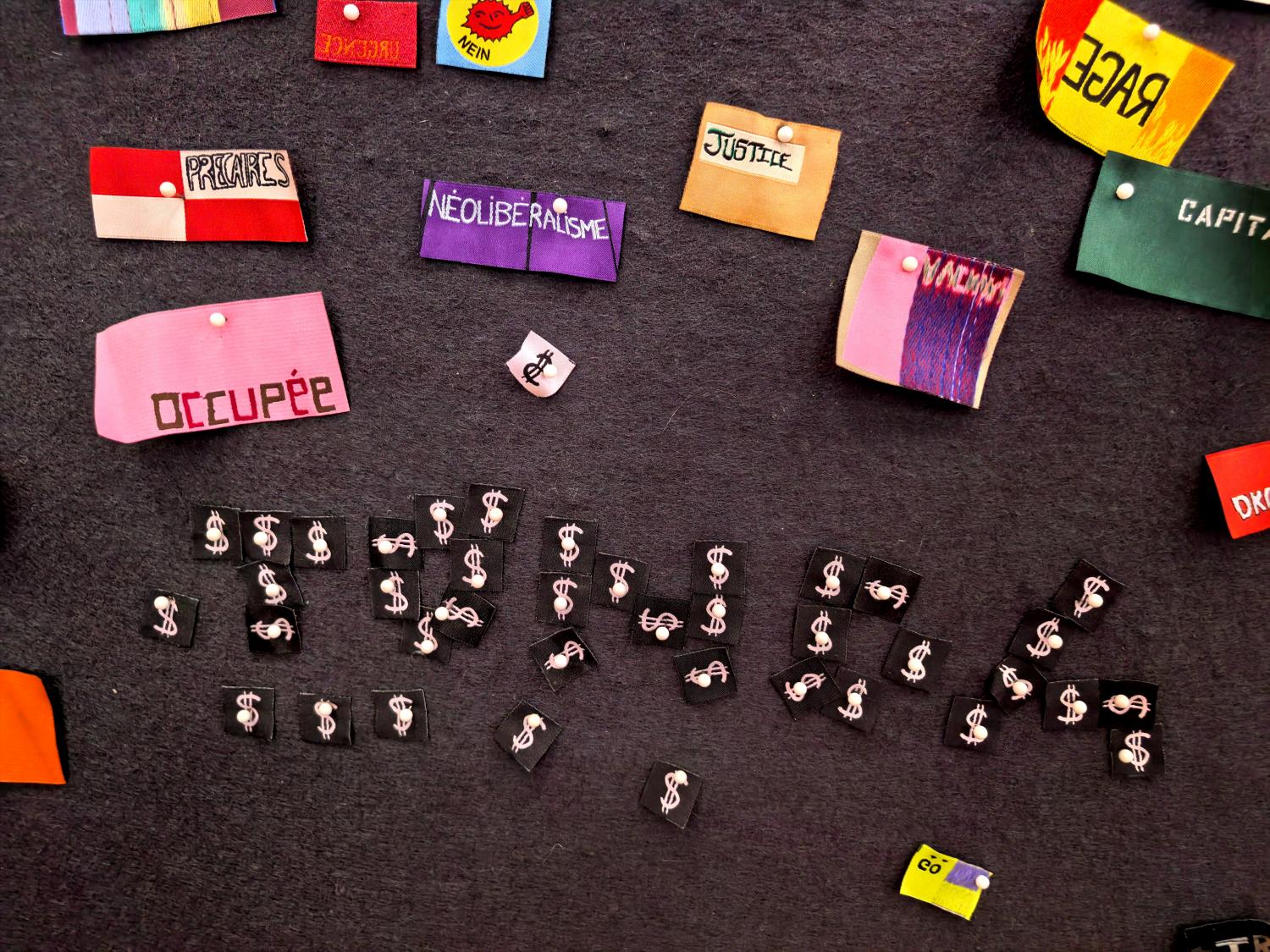

似乎只看到了一面黑板。

衣襟也上前操作了一番。

仅此而已。

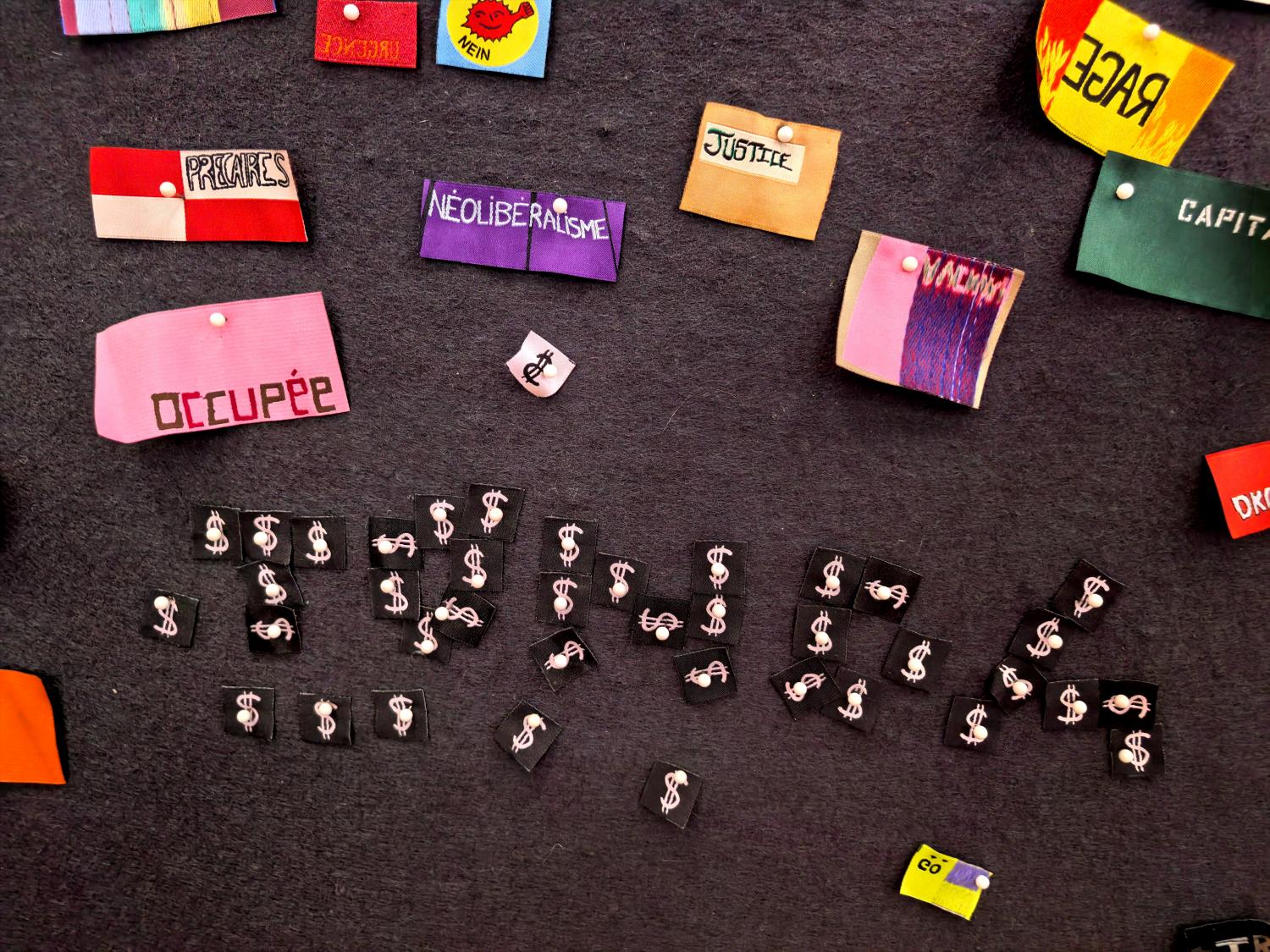

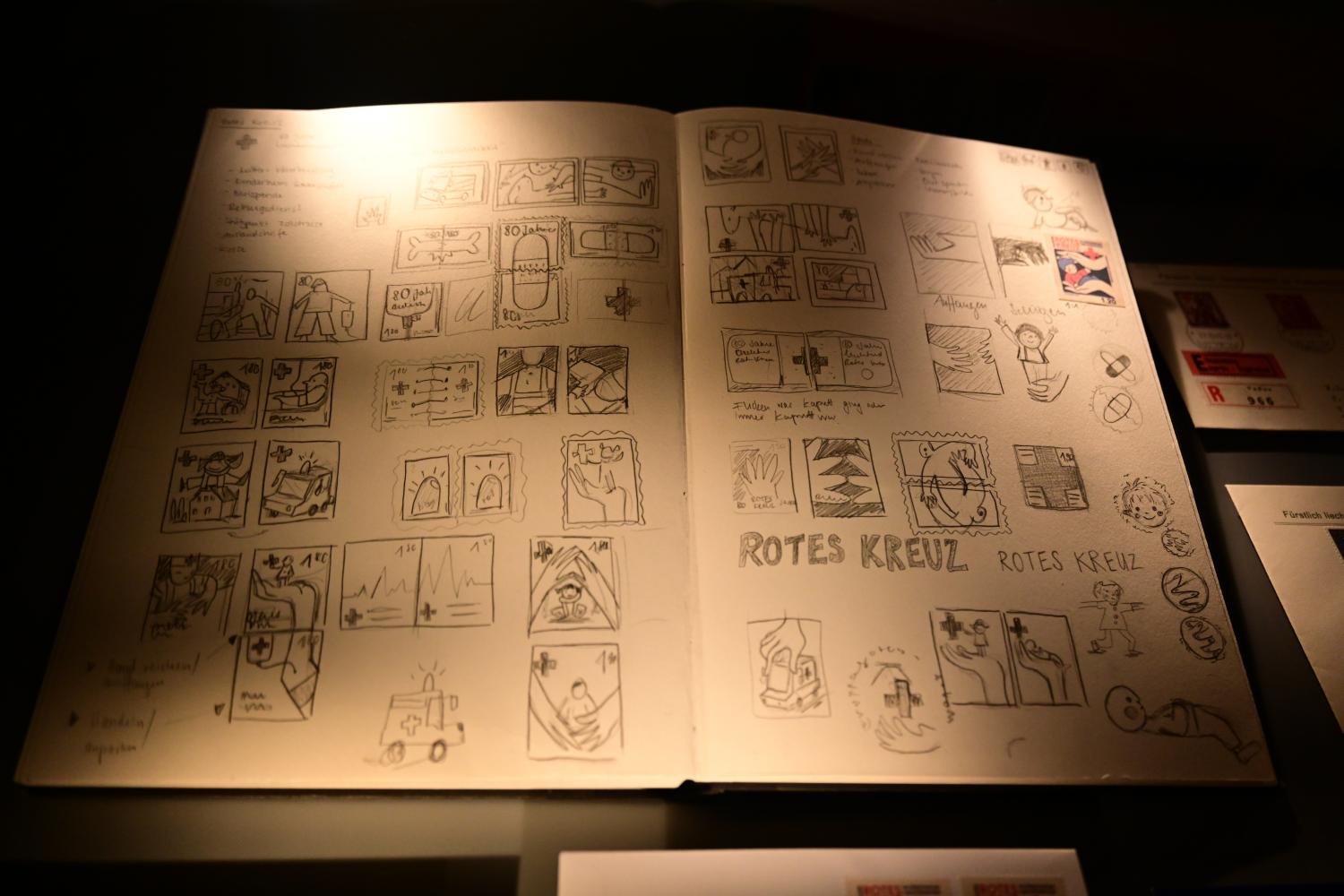

接下来的邮票博物馆,一定是不能错过的重点。

博物馆不大,但里面的邮票却真的是丰富。

2009年的邮票套装,是官方发行的邮票收藏系列,包含多枚主题丰富的邮票,涵盖艺术创作、自然生态、历史建筑、文化纪念等多个领域,充分体现了列支敦士登这一邮票王国的艺术设计水准。

当然了,这里不仅仅是一间博物馆,更像一间卖场,你看中的邮票,都标好了价格。

以中世纪历史文化为核心的邮票,图案涵盖骑士、纹章、宗教人物、复古场景等元素,风格复古且充满艺术感,生动还原了列支敦士登及阿尔卑斯地区的中世纪文化风貌。

花卉主题邮票套装,

以阿尔卑斯山特色花卉

为核心,图案呈现了多种本土植物,如仙客来、百合、兰花等,设计风格复古且富有艺术感,色彩搭配和谐,生动展现了列支敦士登的自然生态之美。

停车场见到的那些孩子,此时正在列队表演,身份大概是列支敦士登的童军组织成员,穿着的制服上带有列支敦士登童军标识。

几步路之后,又经过列支敦士登国家博物馆。

门口的花,更吸引眼球。

虽然只是种在花瓶里的花,甚至连花坛都谈不上,却也足够让快门兴奋。

没想到,在城市里会再见到柳兰,而且还挂着白毛。

好吧,那是人家的种子,正在等着风来,把种子带到更合适的地方去。

大花葱的种子球,与城市建筑相融合,虽凋谢,却意味深长。

背景中的建筑,是列支敦士登国家博物馆新馆。

采用金字塔式的倾斜立面,打破传统建筑的规整感,既强化了建筑的标志性,又与背后的阿尔卑斯山地景观形成对话,营造出从大地生长而出的厚重感。外墙以浅棕色砖石为主,搭配底部的木质格栅立面,砖石的沉稳与格栅的通透形成材质对比,既保证建筑的厚重感,又通过格栅的光影变化增加了空间的灵动性。顶部的窄条开窗则在满足采光的同时,维持了建筑立面的整体完整性。

建筑前的广场采用格栅式地砖,与建筑立面的格栅元素形成视觉统一,强化了公共空间的秩序感。同时,现代几何造型与列支敦士登传统建筑在材料上的呼应,实现了当代设计语言对在地文脉的创新传承,契合博物馆连接历史与当代 的文化功能。

又经过列支敦士登

政府办公楼,是新文艺复兴风格,米黄色的外墙搭配国徽、圣徒彩绘等精致装饰细节。

再往前,是

圣弗罗林大教堂,也被称为瓦杜兹大教堂。

是列支敦士登最大的教堂,属于罗马天主教瓦杜兹总教区的主教座堂,建筑风格为新哥特式,1874年建成,1997年被提升为大教堂。教堂以其高耸的尖塔和古朴的石质外观成为瓦杜兹的地标之一,内部还安葬着列支敦士登的王室成员,兼具宗教与历史意义。

往教堂靠近,经过约瑟夫・加布里埃尔・莱茵贝格尔纪念碑。

莱茵贝格尔是列支敦士登著名的作曲家、管风琴家,1839年生于瓦杜兹,1901年卒于慕尼黑,是19世纪德奥音乐圈的重要人物,以管风琴作品和宗教音乐著称。这座为纪念这位音乐之子而设立的文化地标,体现了列支敦士登对本土艺术大师的尊崇。

教堂前面,还有一件现代风格的雕塑,以抽象的形态引发观者对空间、形式的思考,与背景中来自政府办公楼的历史感形成传统与当代的对话,为瓦杜兹增添了艺术活力。

再转个角度看这座雕像,更像是休憩之处。

不远处,还有一座融合了宗教文化的民居建筑,建筑立面的圣母抱圣子彩绘,体现了当地深厚的天主教文化背景。

在列支敦士登,居民常将宗教元素融入民居装饰,既保留居住功能,又通过宗教符号表达信仰与文化传承。

终于走进了圣弗罗林大教堂即瓦杜兹大教堂,切入正题。这是一间罗马天主教教堂,瓦杜兹总教区的主教座堂,列支敦士登最大的教堂。

内部采用肋拱顶与石柱构建空间,纵向延伸感强烈,营造出哥特式建筑特有的神圣纵深感。

教堂内部墙面高处的显然位置,有王室专属包厢。

包厢采用新哥特式设计,石质栏杆雕刻有繁复的花卉纹样,顶部装饰着列支敦士登王室纹章,纹章以红色帷幔造型的雕刻衬托,工艺精致且极具辨识度。

这里是王室成员参与宗教仪式的专属空间,专供列支敦士登王室成员在参与教堂重要宗教活动,如重大节日弥撒、王室相关的宗教仪式,包括洗礼、婚礼、葬礼等时使用,是王室成员参与宗教活动的私密且尊贵的专属空间。自教堂1874年建成后便存在并投入使用,只要王室成员参与教堂的重要宗教仪式或庆典活动,这个包厢就会被启用。

墙上的木雕,属“苦路”系列。

呈现的是耶稣受难的14个关键场景,造型简洁质朴,富有宗教感染力。

苦路是天主教核心宗教符号之一,信徒通过瞻仰这些场景,缅怀耶稣受难过程,深化信仰体验,是教堂内引导信徒宗教冥想、传承信仰的视觉载体。

管风琴,是新哥特式设计,箱体装饰有精致的雕刻花纹,搭配金色细节,与教堂的肋拱顶、彩色玻璃窗等元素风格统一,尽显庄重与华丽。

教堂里的宗教木雕圣像,其中之一是圣安妮像,圣安妮是圣母玛利亚的母亲,耶稣的外祖母。对你中的圣安妮身着带金色装饰的深色长袍,怀抱手持地球象征普世王权的幼年耶稣和手持经书象征智慧传承幼年圣母玛利亚,体现天主教对圣母家族谱系的尊崇,是信徒祈求家庭福祉、智慧启迪的精神象征。

彩绘工艺木雕,属于中世纪晚期宗教雕塑风格,衣褶刻画富有动感,色彩虽有磨损仍显华丽。

到此,参观任务基本完成,考虑到衣襟的肚子还空着,找地方吃午饭。

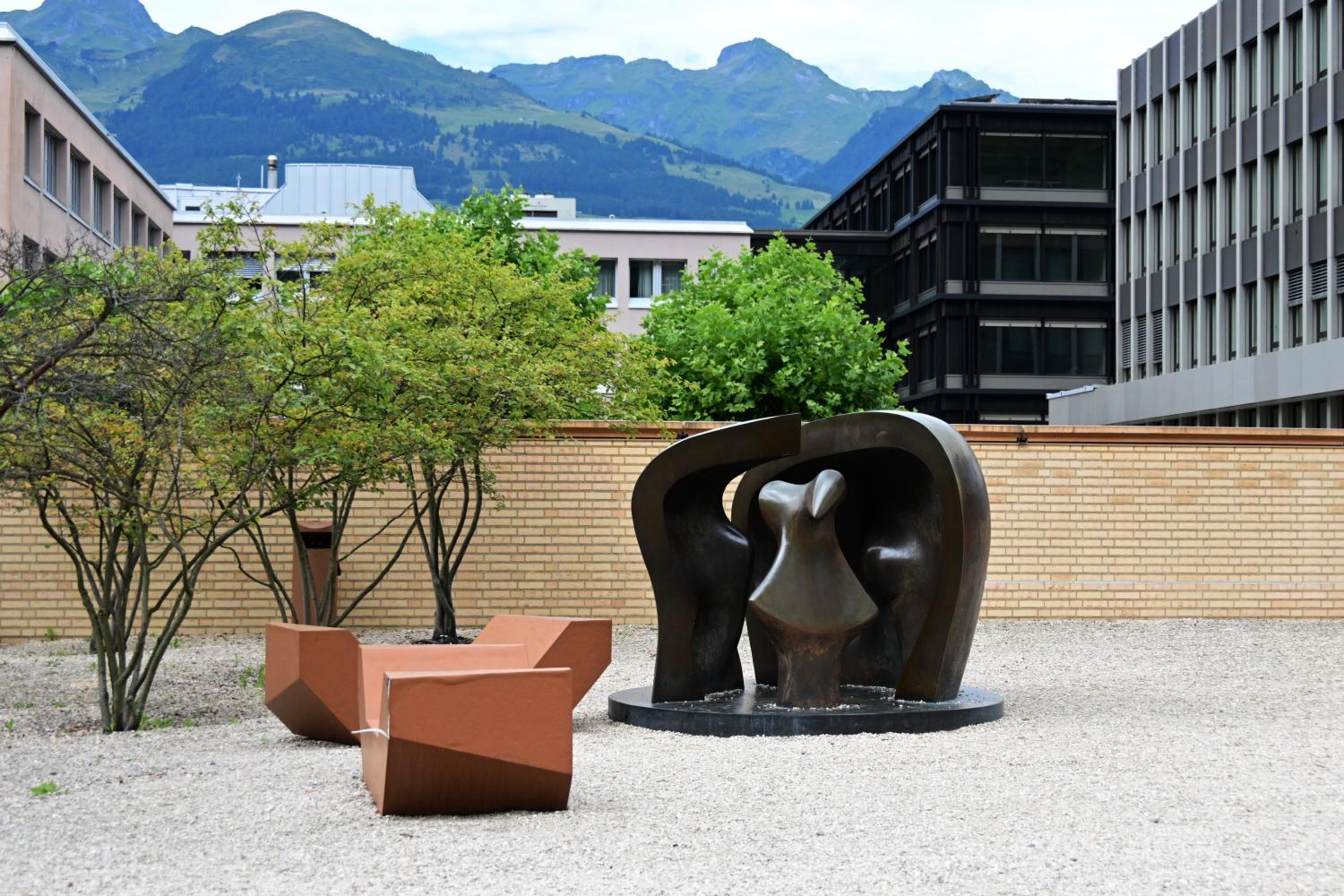

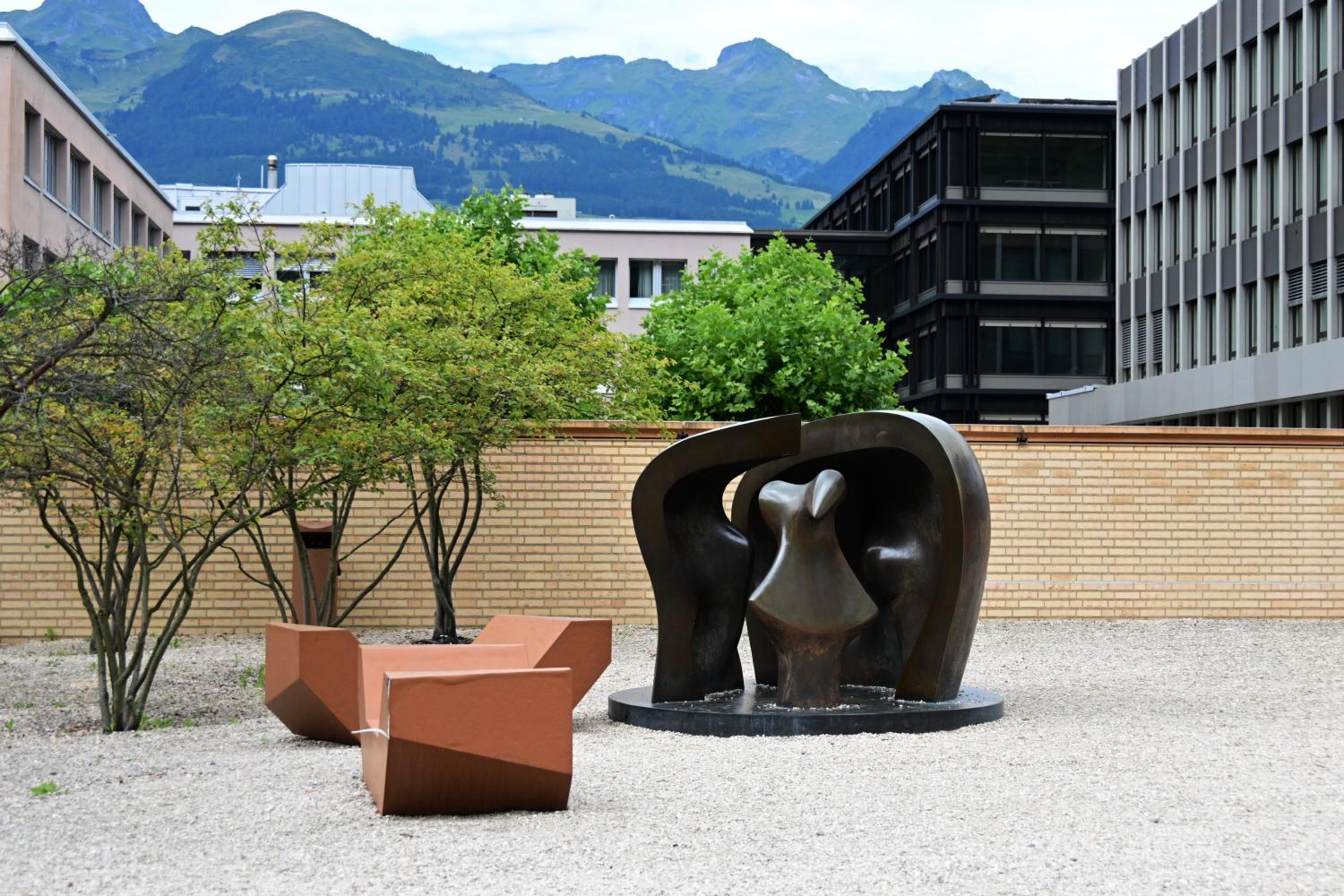

经过的雕塑,出自英国现代主义雕塑家亨利・摩尔,名为《内部与外部的斜倚人体》。亨利・摩尔是20世纪英国最具影响力的雕塑家之一,以抽象且富有生命力的人体雕塑闻名,擅长通过孔洞、曲面等元素探索空间与形体的关系。

雕塑以青铜材质呈现,造型融合了人体的曲线与抽象的几何感,内部镂空的设计是摩尔负空间艺术语言的典型体现,既像人体的蜷缩姿态,又暗含自然山石的形态,与列支敦士登的山地景观形成巧妙呼应。

又看到那群孩子,规模扩大了许多,但写在脸上的腼腆,还是挥之不去。

再一次经过列支敦士登艺术博物馆,过而不入。

在就近的一家餐馆坐下来,给衣襟一个人点了餐,等候的时间足够漫长。

最终等来的,是一小碗米饭,日式的。

给衣襟当早午餐,有些委屈,但衣襟却表示很满足。

坐在餐厅位置,可遥拍不远处的那尊抽象骑马主题雕塑,属于瓦杜兹 “雕塑之城” 景观的一部分。

雕塑采用抽象手法塑造人马形态,青铜材质的粗犷线条极具现代艺术张力,突破传统写实风格,展现出力量与动感的融合。

还有一尊公共艺术雕塑,可暂译为《托举天使的手》。

雕塑以螺旋状立柱为主体,顶部由一只大手托举着天使形象,青铜材质呈现出古朴的质感。

造型上融合了抽象与具象的艺术语言。

以一碗饭,结束列支敦士登。

两小时,打卡一个国家,并非全因为深圳速度。

经过列支敦士登的一个海关站点,“ZOLLAMT MÄDER” 中的 “ZOLLAMT” 是德语 “海关” 的意思,“MÄDER” 是列支敦士登的地名。

由此,离开这个世界上面积第六小的公国列支敦士登。

阅读(187)