D18,2025年8月5日,从瑞士到德国,感觉壁画村徒有虚表,倒不如自做主张插入的列支敦士登更有看点

接上篇,离开列支敦士登,前往德国上阿默高。

上篇说到,列支敦士登是双重内陆国,被瑞士和奥地利环绕,并不与德国接壤。

所以,出了列支敦士登,要么进入瑞士,再从瑞士进入德国;要么进入奥地利,再从奥地利进入德国。具体走的哪条路哪个方向,分辨不清。

倒不如塞进嘴里的醋栗,更知其味。

还是一边看景,一边奔跑。

草地上野蛮生长的小花,也不误拍下来。

处处都是标准版本的欧式风景画。

也可以睡一觉,醒了睁开眼睛继续看。

连环画式的风景,不会间断。

这就是奔跑在路上的意义,也因此而热爱,不曾疲惫,不会厌倦。

阿尔卑斯山,赋予给欧洲的夏天,千篇一律,却妙趣无穷。

水的出现,总会让画面更加生动。

渐渐靠近城市。

一直跑到菲森镇,福森贝斯特韦斯特酒店(Best Western Plus Hotel Füssen),是我们入住的酒店。

菲森镇(Füssen)是德国巴伐利亚州奥斯特阿尔高县的一个小镇,位于德国南部,距奥地利边境仅1公里,人口约为1.6万。

菲森地处阿尔卑斯山山脚,四周是雄伟的高山、平缓的阿尔高山丘以及宁静的湖泊,位于清澈的莱希河河畔,自然地理位置优越,是巴伐利亚州最美的徒步旅行区之一。菲森也被誉为巴伐利亚的浪漫灵魂,是浪漫之路的最南端终点,也是著名的 音乐之城和小提琴和鲁特琴制作的摇篮,拥有丰富的乐器制作传统,全年还会举办各种文化节庆活动,如vielsaitig 音乐节和皇帝厅音乐会等。

菲森的历史可追溯到罗马时代,是古罗马克劳狄娅・奥古斯塔大道上的一个站点。其原名 “foetes” 或 “foetibus”,源于拉丁语 “fauces”,意为 “峡谷”,可能指的是莱希峡谷。在中世纪,菲森成为奥格斯堡王子主教的夏季居所所在地,圣芒本笃修道院也建于这一时期。

来菲森住,是因为菲森是德国著名的旅游胜地,是游览新天鹅堡和高天鹅堡的理想出发地。新天鹅保是我们的菜,高天鹅堡则不是。

新天鹅堡的参观,需要预约,旅行社帮忙约的时间,是下一天,所以今天剩余的时间,就留给壁画村吧。

说到壁画村,很多地方都有,德国的壁画村指的是上阿默高,是德国巴伐利亚州南部安珀河谷地的一个小镇,离我们的酒店大概五十分钟车程。

村口,见到德国巴伐利亚地区的传统民俗文化符号五朔节花柱。花柱由高大的原木制成,柱身装饰有代表当地行业、家族徽章或民俗元素的图案,顶部常搭配螺旋装饰、花环及旗帜,色彩与图案极具巴伐利亚民俗风格。

五朔节是德国重要的传统节日,通常在5月1日,竖立五朔节花柱是庆祝活动的核心仪式之一,象征着迎接春天、祈求丰收与好运。

到达村口,已经是黄昏时分。

一边向村中心走,一边拍经过的景物,都是热爱的款。

虽只能看不能吃,却也是红红火火的,喜庆着。

随手拍下的图,留着欣赏,就是意义所在。

阿默高最大的教堂——圣彼得和保罗教堂,绝对是小镇的地标建筑,也是巴伐利亚南部巴洛克风格教堂的典型代表。

时间关系,并未靠近。

对村中的壁画更好奇,所以急着往人多热闹的地方去。

却一直感觉不到什么人。

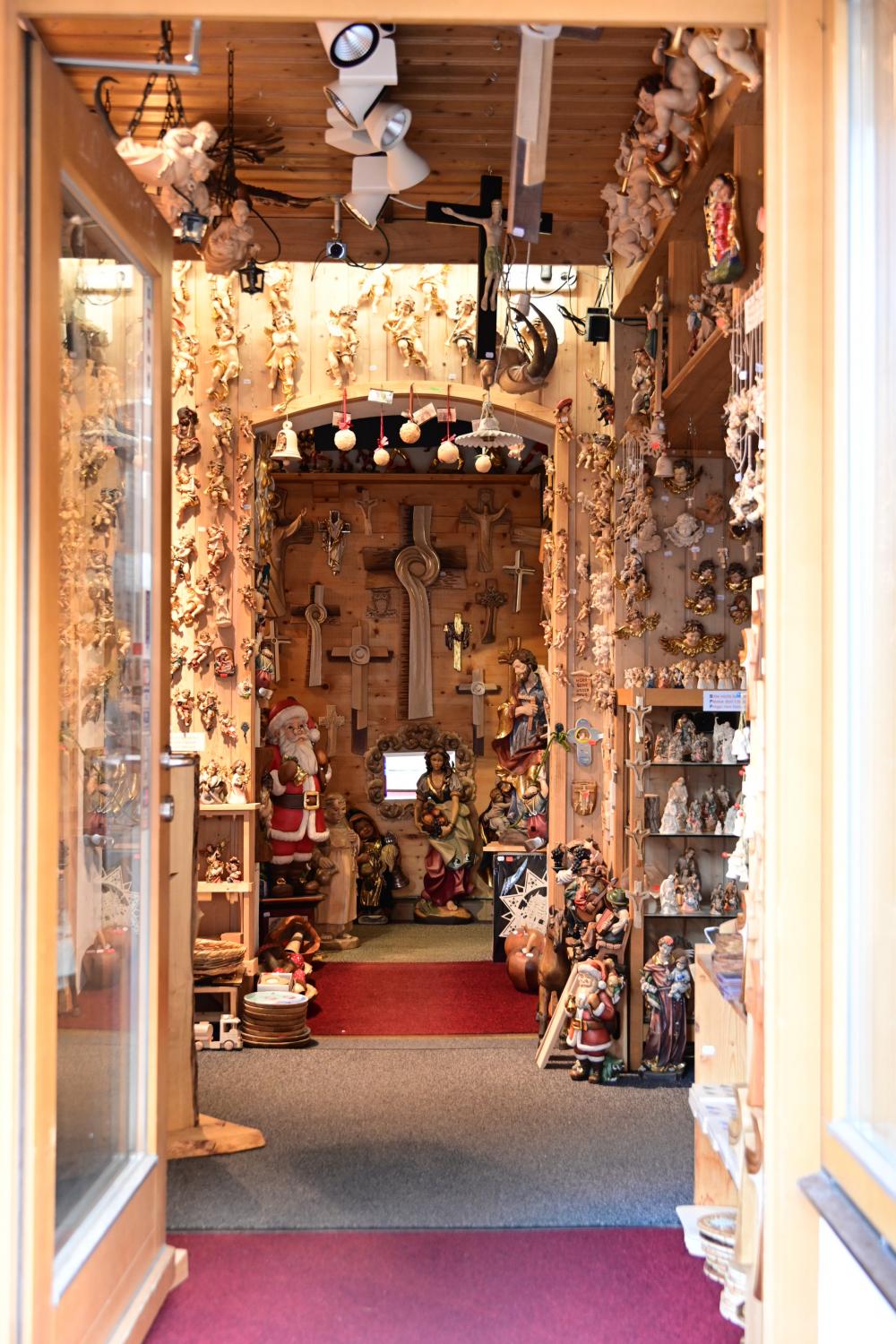

店里的商品不少,却也是不见顾客。

终于看到人影了,也看到壁画了。

上阿默高的壁画以湿法壁画技艺为主,画师先在墙壁上抹上搀有大理石和雪花石膏粉末的灰泥,然后在潮湿的灰泥墙上用炭笔打稿并用水调和颜料晕染上色,墙壁干燥后再进行磨光处理。

壁画题材丰富,包括《圣经》故事、民间传说、《格林童话》等,包括小红帽与狼、汉泽尔与格莱特等,整个小镇犹如一座户外壁画博物馆。

小镇的壁画传统源于16世纪,17世纪起,贵族们请来意大利、奥地利的画师为建筑绘制壁画,18世纪中叶,为房子画壁画的风气达到鼎盛,并经当地画师茲温克先生在巴伐利亚地区发扬光大,逐渐形成了独特的吕夫特尔壁画风格。

无法亲临,但亦感同身受,加油!小鱼!!

机会会有的,只要有梦想