D11,2025年7月30日,从德国来到瑞士,参观莱茵瀑布,在瑞士首都伯尔尼的老城区漫步,打卡熊吃人、伯尔尼大教堂、狱塔、熊苑、伯尔尼玫瑰园,傍晚来到联合国教科文组织世界遗产拉沃,枕着葡萄园和日内瓦湖入眠

接上篇,宿在德国和瑞士交界处的小城辛根。

酒店的早餐,总是千篇一律,糖分和热量都超高。

与辛根作别,前往莱茵瀑布。

曾经有一段路,车子特别多,明显感觉是在排队,猜想可能是为了过海关。

结果,还真的是。

车子都会停下来,被问几句,应该是答非所问吧,工作人员笑笑,也就放我们通过了,并没有真的检查什么。

没多会儿,就到了莱茵瀑布景区。

莱茵瀑布位于瑞士沙夫豪森州,发源于阿尔卑斯山圣哥达峰冰川,以每秒700立方米的平均流量(夏季峰值可达1250立方米 / 秒)成为欧洲流量最大的瀑布。

莱茵瀑布宽150米,高23米,虽落差不及挪威的朗厄瀑布(607米),但磅礴的水流以铺天盖地之势冲击河床,形成震撼人心的视觉与听觉体验。这种集中爆发式的力量感使其在欧洲瀑布中独树一帜,被比作大自然用尽全力奏响的激昂乐章。

尽管名义不小,但看起来似乎没什么。

瀑布的形成可追溯至1.4万至1.7万年前的末次冰期,冰川消融后的巨量水流冲刷石灰岩与砾石层,逐步塑造出今天的地貌。

中央的两座巨石,被称为莱茵石,是原始河道岩壁的残留物,见证了千万年的地质变迁。科学家曾在此研究水力侵蚀与岩石结构,使其成为地质学研究的天然实验室。

如果不是这几块石头的存在,那么就更没什么看点了。

观景台上,人离瀑布很近了,却依然没太多特别的感觉。

借对面的石头,自拍一张图,机位无法更高,但好歹也是到此一游的纪念照、

换一个离瀑布更近些的观景台,水雾倒是不小,声音也很巨大,震憾力还是有的。

但也仅此而已,连湿身都不必。

下到低处,沿莱茵河步道走了几步,可看到刚刚停留的那处观景台。

就是这处看起来没什么的瀑布,却倍受追捧。自18世纪浪漫主义运动兴起,莱茵瀑布便吸引了众多艺术家前来,比如德国诗人歌德,曾四次到访,并留下 “大美无言” 的赞誉;英国画家菲利普・詹姆斯・德卢瑟堡1788年创作的油画《沙夫豪森的莱茵瀑布》,以细腻笔触捕捉水雾与光影的交织,成为浪漫主义风景画的经典;瑞士画家路德维希・布勒尔家族更以瀑布为主题创作了系列水彩与版画,推动其形象在欧洲广泛传播;诗人荷尔德林在《莱茵河颂歌》中写道:“你从源头奔涌而来,携带着大地的心跳。” 这种跨越时空的共鸣,使莱茵瀑布超越地理界限,成为全人类共同的自然遗产。

瀑布周边还流传着河妖罗蕾莱的传说,大意是美丽女妖以歌声迷惑船夫,使其触礁沉船。这一故事经诗人海涅改编后家喻户晓,成为莱茵河文化的象征之一。此外,沙夫豪森的梅诺古堡与瀑布形成天然防御体系,中世纪士兵曾以瀑布轰鸣声为警报,其钟楼至今仍在守护着古镇。

每年8 月1日瑞士国庆日,瀑布会举办烟火秀,灯光与水流交织,形成梦幻场景。

瀑布是同一个瀑布,来自大中国的人们,却看不出什么感觉来,是不是胃口太大了呢~~~

好歹咱也是看过黄果树、看过尼亚加拉的人呀,此时的水,也是水,权且是不一样的水吧~~~

没有拖泥带水,轻松利落地完成了第一个景点,然后奔向瑞士的首都伯尔尼。

此时能说,之前并不知瑞士的首都是伯尔尼吗?

但宜家,却是识得的,呵呵~~~

旅行社给的停车场,名为Die Mobiliar Parking,定位准确。

车子到了入口,却发现无法进入。

下图是旅行社给的图片,开着的那个门也确实是社会停车场的入口,为什么进不去呢,因为闸门是关着的,总不能撞进去吧。

一般情况下,取卡,门会开。

但这是二般的情况,左手边的圆柱体确实是个取卡机,但对应的却是左边的另一扇门,是私家停车场。

以为是位置没找准,离开,绕了好几条街,再回来,再次印证位置没问题,但门却依然不开。

再一次离开,绕圈,再一次回来。闸门依然关着。这一次,车头更靠前一些,那个闸门,竟然自己开了。原来人家是感应的,前两次离得远,门当然不会开。取卡机,原来是在闸门里面的,车子要先进来,才能取卡。

好歹算是停下了车子,此时也只能是一声叹息。后来发现,就位置来说,车子停这里,并不是最佳选择。但行程设计师摇控指挥的情况下,也不能要求更多。

瑞士的首都,没想到,就这样来了,而且是以很尴尬的方式来叩门。

关于瑞士,当然向往已久,知道一定会来,却没想到是在2025年的夏天前来,且并不是专程前来。

更没想到进入瑞士的第一时间,就到了首都,所以此时还是要刨根问底一番的。

瑞士的全称是瑞士联邦,“联邦” 一词体现了瑞士的国家结构形式。瑞士是由26个州组成的联邦制国家,各州拥有较大的自治权,包括制定州宪法、管理地方财政等,而联邦政府则负责国防、外交等全国性事务。

伯尔尼位于瑞士的中西部,是联邦政治中心与文化枢纽。城市始建于公元1191年,阿勒河三面环绕形成天然屏障,老城区完整保留了中世纪风貌,1983年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

伯尔尼是是瑞士第四大城市,排名前五的城市分别为苏黎世、日内瓦、巴塞尔、伯尔尼、洛桑, 其他四座城市在新闻中出现的频率,似乎都比伯尔尼高。

瑞士人口总数约为908万,伯尔尼市区人口约14.6 万,是真的不多。

1848年瑞士联邦成立时,伯尔尼因其地理位置居中、政治中立传统,在苏黎世、卢塞恩等城市竞争中脱颖而出,成为联邦政府所在地。联邦宫作为议会与政府的办公场所,其绿色穹顶是城市地标之一。瑞士实行独特的集体领导制,联邦委员会由7名委员组成,主席每年轮换,确保权力平衡。

伯尔尼的老城区以砂岩建筑为主,街道两侧拱廊相连,形成长达6公里的拱廊购物街。13世纪建造的钟楼是城市象征,每小时前4分钟机械人偶会表演报时。正义街的正义女神喷泉、克拉姆大街的爱因斯坦故居(1902-1909年居住于此,相对论在此诞生)均为伯尔尼的重要文化符号。熊公园饲养着伯尔尼市徽象征的棕熊,自16世纪起延续至今。

为瑞士的重要交通枢纽,伯尔尼是瑞士联邦铁路总部所在地,公共交通网络覆盖全城。经济以金融、旅游、教育为主,瑞士国家银行、伯尔尼大学等机构均设于此。2022年数据显示,该市人均GDP达15.4万瑞士法郎,服务业占经济总量的70%以上。城市注重可持续发展,老城区严格限制机动车通行,步行与自行车道占比达35%。

伯尔尼是万国邮政联盟总部所在地,同时设有众多的国际组织代表处。每年9月举办的伯尔尼洋葱节会吸引数十万游客前来,届时老城区会变身为巨型集市;夏季的联邦广场音乐会则汇聚全球知名乐团。2025年9月,中国文化中心在伯尔尼举办 “你好!中国” 活动,通过民乐演奏、传统舞蹈等形式促进文化交流,当然了,是在我们离开之后。

伯尔尼城市平均海拔550米,气候温和湿润,年均气温8.8℃。阿勒河沿岸设有徒步与骑行步道,周边森林覆盖率达30%。伯尔尼人热爱户外活动,冬季可驱车1小时抵达阿尔卑斯山区滑雪,夏季则在湖中游泳或登山。根据经济学人智库2024年全球宜居城市排名,伯尔尼位列第12位,以安全、清洁、高效的公共服务著称。

接下来,就开启伯尔尼吧~~~

进城后,第一时间找餐厅,给一直空着肚子的衣襟解决午饭问题。

找到一家餐厅,需要步行几百米。走着走着,就走近了摩天轮,也是老城区的 新变化,虽谈不上多高大,但伯尔尼人是尽力了。

每座城,都有其独特的味道,这些都不算什么。

有花, 而且还是很特别的展示方式,心头大爱啊~~~

找到那家餐厅,却发现这一天人家并不营业。

再换一家,重新摸过去,还是几百米的距离。

新的目标餐厅,就位于下图左手边的古老建筑里,没想到也是今日不营业。

但也没白来,意外发现,一座名为食童魔的喷泉,就在眼前。

食童魔喷泉位于伯尔尼老城的谷仓广场,始建于1545年,由木质结构改建为石质喷泉。其德语名称 “Kindlifresserbrunnen” 直译为 “吃小孩的喷泉”,雕塑主体是一个面目狰狞的食人魔,正将一个裸体婴儿的头部咬入口中,背包里还装着多个待吞噬的孩童。

喷泉的象征意义存在多种解读:

反犹主义隐喻:食人魔的帽子形状类似中世纪犹太人被迫佩戴的黄色六角星,背包中的婴儿可能暗示“血祭诽谤”这一中世纪对犹太人的诬陷,即指控犹太人杀害基督徒儿童用于宗教仪式。这一说法与1475年意大利特伦托的西蒙事件有关,当时18名犹太人因莫须有的罪名被处决。

希腊神话原型:部分学者认为雕塑可能源自希腊神话中的克洛诺斯,他为防止被子女推翻而吞噬自己的孩子。

民间教育工具:另一种观点认为,喷泉是家长用来吓唬孩童的反面教材,警示他们不要调皮或远离危险。

食童魔喷泉是伯尔尼老城中11座中世纪喷泉之一,被列为瑞士国家文化遗产,并作为联合国教科文组织世界文化遗产的一部分受到保护,其独特的设计吸引了众多游客,成为老城游览的热门景点之一。

喷泉的柱子下方,围绕着一群熊。

这就要说到伯尔尼与熊的渊源。

这份渊源,贯穿城市800多年历史,从名称起源到文化符号,熊已成为伯尔尼不可分割的精神象征。

12世纪末,扎灵根公爵贝特霍尔德五世在阿勒河左岸建立要塞时,以猎获的第一头野兽命名城市。据14世纪编年史记载,公爵首次猎杀的是一头熊,因此将新城命名为Bern(德语 “熊”)。这一传说在1224年的城市印章中得到印证,印章图案为直立的黑熊。

尽管熊的传说广为流传,但学术界仍存在争议。部分学者认为 “Bern” 可能源自凯尔特语 的“berna”,意为 “裂缝” 或 “狭缝”,指阿勒河冲刷形成的峡谷地形。另有观点认为这一名称与意大利城市维罗纳(Verona)有关,在中古高地德语中维罗纳曾被称为 “Bern”。尽管学术界存在凯尔特语 “裂缝” 或地名关联等其他起源假说,但熊的传说始终是大众认知的核心。

熊的形象渗透到伯尔尼城市的各个层面。市徽最初为白底黑熊,1289年斯科斯哈尔德战役后,传说市旗被鲜血染红,所以改为红底金带,黑熊熊爪、舌头和生殖器为红色,象征勇气与生命力。市徽中的对角线金带在1375年的文献中已有记载,最终定型于14世纪。1535年建造的策林根喷泉位于克拉姆街,雕塑为身披铠甲的熊,脚边依偎着幼熊,纪念城市创始人贝特霍尔德五世,铠甲和盾牌上饰有扎灵根家族的狮子纹章,象征权力与守护。稍后会看到这座喷泉。

自1513年起,伯尔尼开始在市中心圈养熊,最初用于展示城市权力,后成为市民文化的一部分。2009年,旧熊坑扩建为占地6000平方米的熊公园,模拟自然栖息地,饲养欧洲棕熊。公园免费开放,全年接待超 50 万游客,被联合国教科文组织列为世界文化遗产的延伸部分,稍后也会前往参观。

伯尔尼市民对熊的情感近乎家人。每年复活节,熊公园都会举办 “熊宝宝命名” 活动,市民通过投票为新生熊崽取名;2016年明星熊Chessie去世时,数千市民自发进行悼念。

熊的形象还广泛出现在民间艺术与商业符号中,从巧克力包装到旅游纪念品,例如瑞士莲的经典 “金熊” 巧克力即起源于伯尔尼。

熊的形象也与城市的政治定位相辅相成:作为联邦首都,熊象征着去中心化的瑞士精神,与联邦政府的建筑形成文化呼应。

如今,熊不仅是伯尔尼的历史符号,更成为自然保护的象征。熊公园通过模拟山林、河流等栖息地,推动公众对欧洲棕熊生态的认知;而《伯尔尼公约》将熊纳入附录 II 严格保护物种,进一步强化了其生态意义。从市徽到熊苑,从传说到现实,熊始终是伯尔尼最鲜活的文化标识。

为了找吃的,而摸来了伯尔尼的谷仓广场,是老城中心最具历史韵味的公共空间之一,其名称源自18世纪建造的粮仓,曾是城市粮食贸易的核心场所。

广场所在区域最初是12世纪建城时的护城河,1405年大火后被填平形成空地,16世纪起逐渐成为市集中心。1711-1715年,西侧的新古典主义砂岩粮仓建成,广场正式定名为 “谷仓广场”。

这座粮仓曾用于储存谷物和盐等战略物资,屋顶的通风口和拱顶结构至今仍保留着早期仓储建筑的特色。19世纪后,粮仓转型为文化场所,内部现设有餐厅、图书馆和当代艺术中心。我们要找的餐厅,就位于这座曾经的粮仓的负一楼,可惜因为当日不营业而无缘入内。

但谷仓广场周边,却并不缺少好吃的,餐厅一间挨着一间。随便找个地方坐下来,点餐,看服务员送走一桌客人又迎来一桌客人,忙得团团转。

随便点的饭,味道都不错,同时发现瑞士物价的“贵”,明显比奥地利和德国更贵。

有吃的,衣襟当然高兴~~~

小蜜蜂也闻着味,飞了过来。

没想到,还有耍杂技的艺人,说表演就表演,完全不用征求意见的~~~

身手不凡,脸上还一直堆着讨好的笑,也是真的不容易。

离开前,与食人魔喷泉留个影,做为纪念。

继续在城区闲逛。

没走多远,就摸到了克拉姆街。

这是瑞士首都最具历史韵味的中世纪街道之一,全长约330米,位于老城核心区,被联合国教科文组织列为世界文化遗产的重要组成部分。这条街道自12世纪建城以来便承载着城市的商业与文化脉络,如今仍保留着浓厚的中世纪风貌,是游客探索伯尔尼历史的必访之地。

如被时光凝固的中世纪画卷一般,在眼前展开。

旗子很显眼,主要有两种,一种是红底白十字图案的瑞士联邦国旗,另一种是伯尔尼的城市旗帜,带有黑色熊形象,反映的正是伯尔尼与熊的深厚历史渊源,另外一种红底米字图案的,大概是瑞士伯尔尼州旗。

克拉姆街的名称源自德语 “Kram”(意为杂货),其前身是15世纪的市集广场 ,16世纪后逐渐转型为商铺云集的商业街。街道两侧的建筑以砂岩砌筑为主,多为三四层高的连排房屋,底层的拱形廊道长达七公里,形成欧洲最长的有顶购物步行街。这些拱廊不仅为行人遮蔽风雨,其内侧的半地下入口还曾是中世纪的防空洞,体现了瑞士人未雨绸缪的防御智慧。

街道的坡度设计更是独具匠心,从西端的钟楼向东缓缓上升,尽头连接着联邦广场。1405年的大火曾烧毁大部分木质建筑,重建后的石质结构至今保存完好,建筑外立面的巴洛克装饰与哥特式尖顶相映成趣,展现了不同历史时期的美学融合。

位于克拉姆街中部的希姆逊喷泉是克拉姆街的艺术焦点之一。

这座1544年的砂岩雕塑描绘了圣经英雄希姆逊力战雄狮的场景。

希姆逊单膝跪地,双手掰开狮子的血盆大口,脚下的雄狮挣扎怒吼,肌肉线条与铠甲纹理栩栩如生。喷泉基座的浮雕细节丰富,象征着勇气与力量,是文艺复兴时期雕塑艺术的典范。

紧邻钟楼的策林根喷泉建于1535年,纪念伯尔尼的建城者扎灵根公爵贝特霍尔德五世。雕塑中的公爵身着铠甲,手持长矛与盾牌,脚下依偎着一只幼熊,呼应了城市名称的起源传说。铠甲上的狮子纹章代表扎灵根家族,而熊的形象则成为伯尔尼永恒的精神符号。

克拉姆街西端的钟楼是伯尔尼的城市象征,其历史可追溯至13世纪的城门塔楼。

1530年安装的天文钟是塔楼的核心亮点,钟面不仅显示时间、日期和月相,每到整点前四分钟,机械装置便会驱动镀金公鸡打鸣、小熊列队行进、时间老人挥动沙漏,这场延续了近五百年的 “机械戏剧” ,吸引着来自世界各地的游客驻足。

刚好我们经过时,遇到了这场戏剧表演,也跟着看了好一会儿。

克拉姆街49号,还是物理学家阿尔伯特・爱因斯坦的故居。

1903至1905年间,爱因斯坦在此居住时提出了狭义相对论,并开始构思广义相对论。

故居外观朴实无华,但既然是经过,不如也探头探脑一番。

展厅在二楼。

要买门票才能入内,想着不外乎是借照片、手稿和生活用品等还原科学家的生活场景,兴趣不大,就省了每人6欧元的门票钱。

克拉姆街至今仍是伯尔尼的商业核心,街道两侧的店铺涵盖传统手工艺、钟表珠宝、巧克力工坊等。

有轨电车,也在这条街道上来往穿行,贯穿的是环保理念。

做为游客,此时在拱廊下漫步,探索百年历史的木刻玩具店、品尝瑞士莲(Lindt)巧克力,或在街角咖啡馆,感受当地人的悠闲生活。

每到夏季, 克拉姆街还会举办露天市集,售卖奶酪、鲜花和手工艺品;冬季则化身圣诞市场,弥漫着热红酒与姜饼的香气。

中国茶饮的出现,让衣襟眼前一亮。

从克拉姆街步行五分钟,即可到达伯尔尼大教堂。

遇见三位父亲,推着三辆婴儿车,大大方方自自然然快快乐乐地走在属于他们的街上,也是东方人眼里的一景。

伯尔尼大教堂是伯尔尼老城的标志性建筑,作为

瑞士晚期哥特式建筑的典范与

瑞士最高的教堂(塔楼高100.6米),承载着数百年的历史与艺术价值。

最初为罗马天主教教堂,1528 年宗教改革后转为瑞士归正会教堂。

教堂始建于1421年,因工程复杂、历史变迁等原因,历经多个世纪的建造,1893年才最终完工,见证了伯尔尼从城邦到瑞士首都的发展历程。

伯尔尼大教堂的建筑细节,既遵循哥特式建筑的核心法则(尖拱、肋拱顶、飞扶壁),又融入了瑞士阿尔卑斯地区的材料与气候适应设计。

中殿外侧共14组飞扶壁,间距5.2米,对称分布于南北两侧。

与法国巴黎圣母院的外露式飞扶壁不同,伯尔尼大教堂的飞扶壁外侧覆盖砂岩墙面,仅顶部的拱券外露,这种隐蔽式设计是为了适应瑞士多风的气候,避免强风对飞扶壁的直接冲击。

每组飞扶壁由跨度8.3米,高4.1米主拱和跨度3.2米,高1.8米次拱组成,主拱承担中殿肋拱顶的水平推力(约12吨 / 米),次拱则支撑侧廊的重量。飞扶壁底部与地面的夹角为63°,经计算可最大化分散压力。

飞扶壁的拱券采用硬度更高的石英砂岩(含石英65%以上),而墙面部分则采用普通伯尔尼砂岩,既保证结构强度,又降低成本。

放大主塔楼上的细节。

再放大一些。

靠近教堂的入口。

整个主立面高32米,宽21米,分为三层三拱布局(底层3个尖拱门,中层3个尖拱窗,顶层1个巨型玫瑰窗),玫瑰窗直径8.7米,由12块扇形玻璃组成,象征耶稣的12门徒。

主立面的浮雕,就是由Erhart Küng创作于1495年的非常有名的《最后的审判》,294尊雕像分为三层,顶端基督审判、中层天使吹号、底部灵魂受审。右侧地狱场景中,魔鬼用长柄叉将罪人叉向沸腾油锅,细节逼真到能看到罪人皮肤上的汗珠。

这组浮雕,有着天主教元素与伯尔尼本地元素的双重叙事:

天主教元素:浮雕左侧的天堂部分,圣母玛利亚手持象征纯洁的百合花,圣彼得手持象征教会权威的钥匙,这些都是15世纪天主教的典型符号。

伯尔尼本地元素:浮雕底部两侧,各有1个熊的形象,1个熊手持 伯尔尼城邦旗帜,1个熊脚踩战利品同,象征伯尔尼对周边地区的征服,体现宗教权威与城邦权力的绑定。

浮雕右下角有1个工匠形象,手持刻刀与卷尺,面部与浮雕作者埃尔哈特・京的自画像高度相似,是中世纪艺术家签名的早期形式。

还拍下了其他细节,如浮雕下面居中的正义女神,手持长剑,象征着裁决的力量,是中世纪宗教艺术中正义主题的典型表现。

浮雕上面的圣徒、天使等人物。

更上一层的人物是耶稣基督与圣使圣徒。

门左右两侧的宗教人物雕塑,多为圣徒、圣女或与宗教叙事相关的形象。

一左一右对称分布。

走进教堂内部。

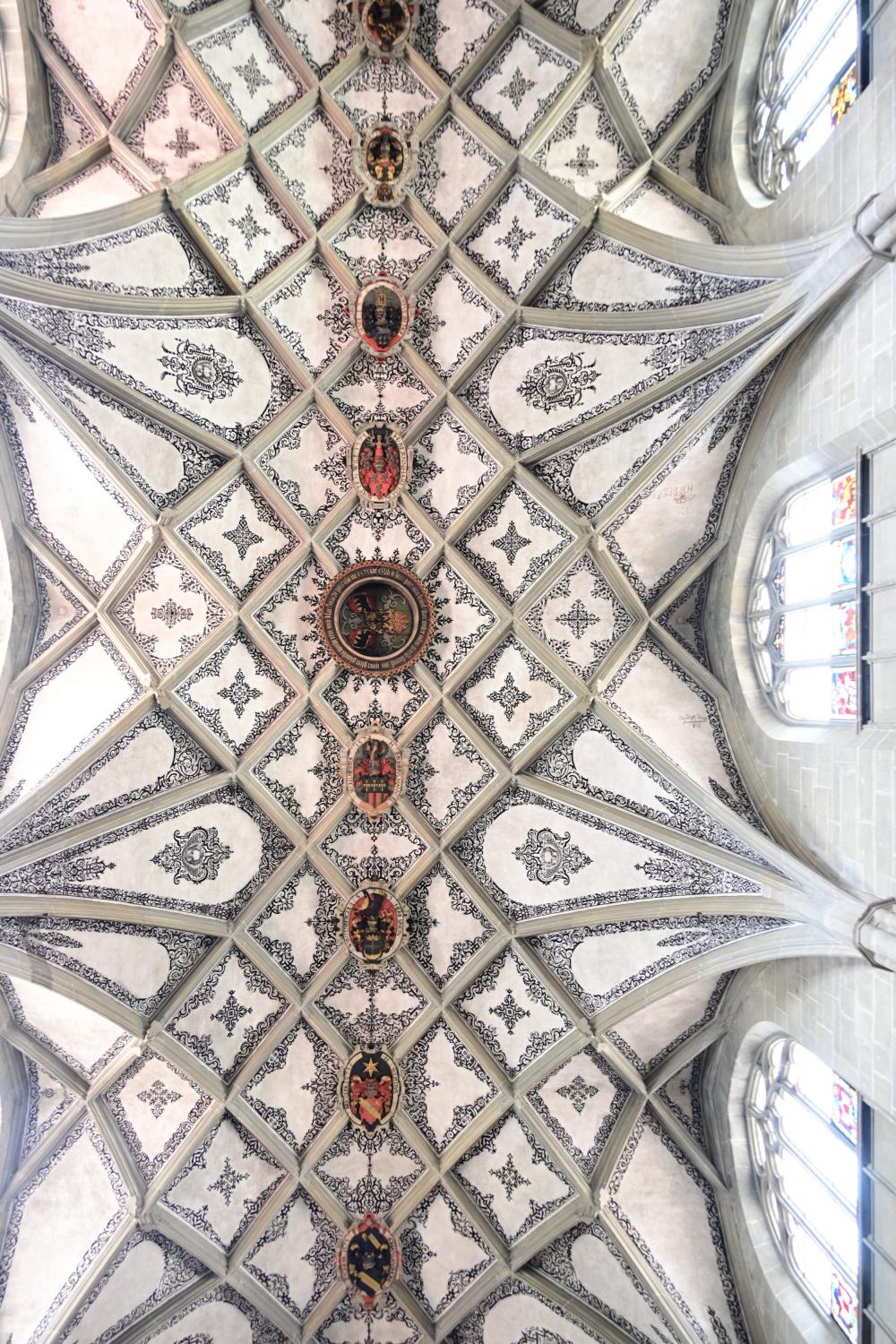

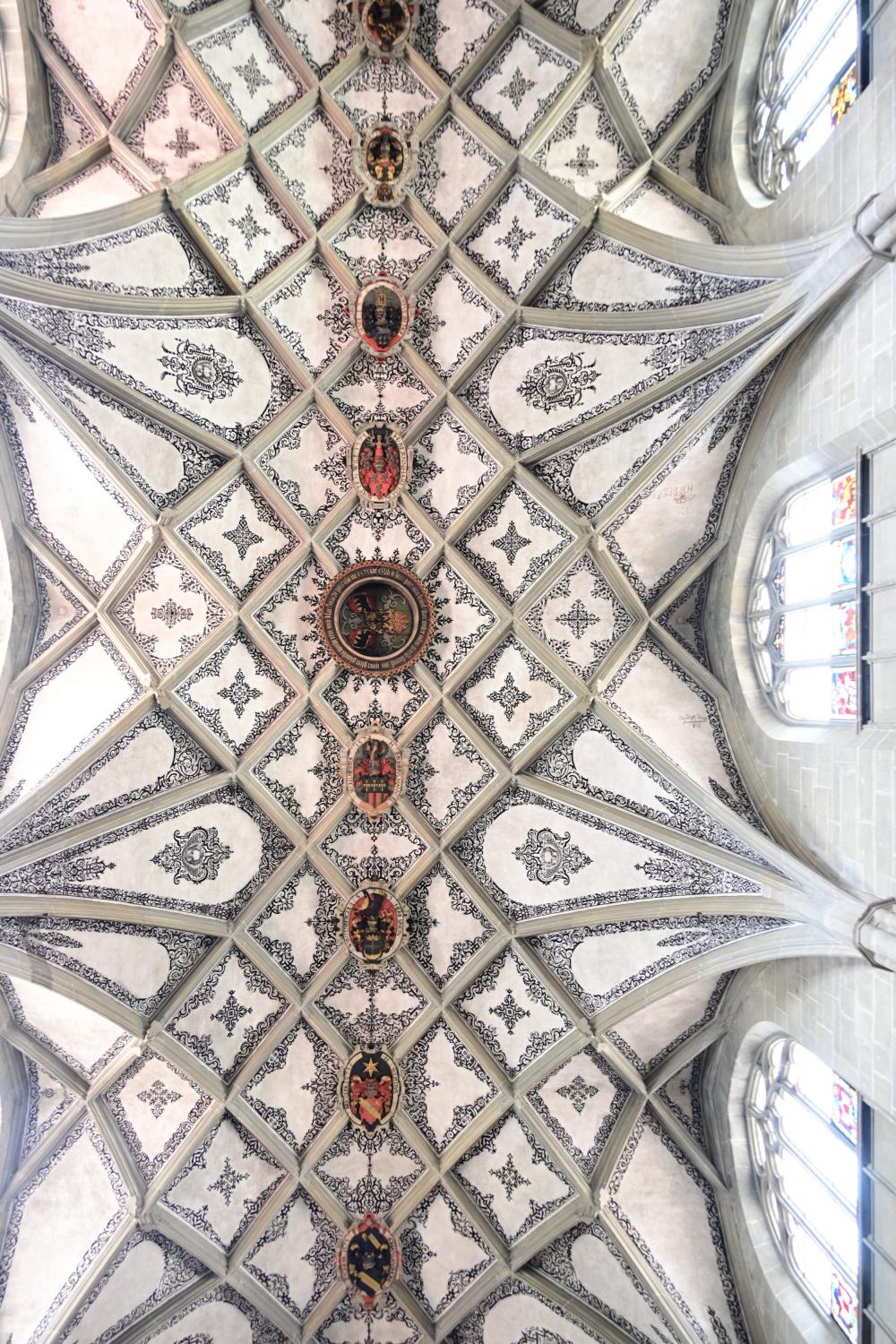

教堂采用典型的哥特式三跨中殿设计,中央中殿高20.7米,两侧中殿高度减半,形成强烈的空间纵深感。中殿的拱顶为网状肋骨拱,由石匠大师Peter Pfister于1517年完成,是欧洲现存最大的晚期哥特式拱顶之一。

拱顶采用星形的网状肋拱结构,由石质肋架交错成几何网格,既通过骨架式承重强化了拱顶的稳定性,分散重量至柱廊,又以规整的几何分割营造出强烈的秩序感与垂直延伸感,是哥特式建筑追求空间高耸感与结构理性的典型体现。

拱顶中央及两侧镶嵌着彩色纹章,既有伯尔尼城邦的市徽元素呼应熊城渊源,也包含资助教堂建造的贵族、行会或宗教机构的徽章。纹章周围的拉丁文铭文,记录着捐赠者信息或祈福语,是中世纪社会赞助与宗教生活互动的实物见证。

拱面的黑白图案是灰泥线刻装饰,纹样以卷曲藤蔓、几何花饰为主,带有文艺复兴早期的世俗化艺术趣味,区别于中世纪纯粹的宗教符号,更强调线条与图案的美学价值。

布道坛分上下层。

上层为木雕结构,以繁复的尖塔、花饰窗格为核心,呈现出微型哥特式建筑的形态,垂直线条密集排列,雕刻精细入微,尽显晚期哥特式追求华丽装饰与垂直向上感的特点,展现中世纪木雕工匠的高超技艺。

下层是石质基座,雕刻着圣徒或宗教人物立像,人物姿态、衣纹细节生动,与上层木质结构在神圣叙事和哥特式美学上形成统一。

看到的管风琴,应该是临时架在这里的吧,非建筑本身的结构之一。

真正的管风琴位于西入口上方,由5404根铜管组成,是瑞士最大的管风琴,制造于1726-1730,演奏时,其宏亮音色可充满整个中殿。

教堂里的另一个区域,大概是唱诗班席区域吧。

教堂内拥有瑞士最珍贵的彩色玻璃窗群,其中三组比较有名,其一是《死亡之舞》窗,描绘骷髅死神与教皇、国王、工匠等各阶层人物共舞的场景,呼应中世纪黑死病后的生命反思。其二是三王朝觐窗,以细腻的色彩展现东方三博士朝拜耶稣的场景,玻璃上的金箔装饰在阳光下闪烁,象征神性的光辉。其三是圣母哀悼基督窗,通过人物动态传递悲痛情感,是早期哥特式玻璃艺术的典范。

唱诗班席位或会众席位区,是精致的木雕坐椅。

天使头像、卷草纹等艺术装饰,工艺的精湛,为宗教仪式提供了具有庄严氛围的空间。

中殿的会众席位区,长椅也比其他教堂来得精致。

走出伯尔尼教堂,忍不住回头多望几眼,看点还可以更多,比如外墙上的滴水嘴兽,作为排水装置,雨水可从兽口流出,避免雨水直接侵蚀建筑墙体,保护石材结构,还以怪诞、威慑性的兽形形象,传递警示世人敬畏神明、驱邪避恶的宗教寓意,也暗含中世纪对未知与神性的想象。

回到克拉姆街上,看到摩西的雕像,雕像下面还是喷泉。

摩西是犹太教、基督教等宗教中的核心先知之一,以领受十诫的典故闻名,雕像中摩西手持的石板正是象征十诫的圣物,体现了宗教文化与城市雕塑艺术的结合。

出售纪念品的小摊上,摆得五花八门,让人眼花缭乱。

往狱塔的方向走,看到熊城射手喷泉,诞生于16世纪(约1587年)。

雕像主体是身披盔甲、手持旗帜的射手形象,代表伯尔尼历史上的射手行会,是中世纪承担城市防御与社群活动的武装团体。射手脚下雕刻着伯尔尼的城市象征 熊。旗帜上交叉的步枪与火焰图案,是射手行会的标志性符号,凸显其军事与社群属性。

伯尔尼为什么会有这么多的喷泉呢,主要原因有几个:

一是实用功能。

历史上,喷泉是重要的公共饮水设施,为老城居民和游客提供可直接饮用的泉水,满足日常用水需要。1405年伯尔尼老城遭遇大火,建筑损毁严重。重建时,人们在街道中等距离修建喷泉,除了饮水,还可辅助灭火,成为城市防火体系的一部分,这也推动了喷泉数量的增加与布局优化。

二是文化与艺术表达的需要。

16世纪时,伯尔尼市民阶层日益富裕,有能力支持艺术创作。许多喷泉由汉斯・琼等知名工匠打造,成为中世纪至文艺复兴时期的艺术载体。

每座喷泉都承载着独特的叙事,有纪念城市的历史,如策林根喷泉,纪念伯尔尼创始人贝特霍尔德五世;有宗教 / 神话表达的,如摩西喷泉展现的《十诫》故事,希姆逊喷泉刻画的圣经英雄力战雄狮的场景;也有道德寓意传递的,如正义女神喷泉(蒙眼持天平与剑)象征公平无偏,吹笛人喷泉则以失信小镇被引走孩子的暗黑童话,警示失信必惩。

三是城市特色与旅游塑造。

喷泉作为街心装饰,既美化了伯尔尼老城宽阔的主街,又让泉城成为城市的独特标签。如今,这些承载着历史与艺术的喷泉,是伯尔尼老城入选 “世界文化遗产” 的重要特色,也成为其吸引全球游客的核心景观之一。

做为游客中的一员,对以上说辞表示强烈的共鸣。

狱塔,就有前面了。

狱塔始建于1256年,是伯尔尼第二次城市扩张时修建的西城门防御工事,与周边城墙共同构成中世纪城市的西部屏障。最初的塔楼为木质结构,后因火灾和年久失修,于1640年在原址西侧重建为石质建筑,高度49米,成为当时城市的制高点。

1405年伯尔尼大火后,狱塔被改造为监狱,取代了原有的钟楼监狱,曾关押过小偷、妓女、政治犯等,最多可容纳60-70位犯人。19世纪末,随着现代监狱系统的建立,狱塔于1897 年停止使用。

20 世纪后,狱塔经历多次翻新,1999 年起成为瑞士联邦政治论坛,定期举办民主讨论、历史展览和公共活动,将历史空间与现代公民进行参与结合。

狱塔采用砂岩与凝灰岩砌筑,外立面保留了中世纪哥特式的简洁线条,同时融入文艺复兴时期的装饰元素,如拱券、浮雕。塔顶的红色瓦片与锥形尖顶,是伯尔尼老城区天际线的重要组成部分。

狱塔的钟楼建于1690年,1643年铸造的铜钟至今仍在整点敲响,钟身上刻有拉丁文铭文 “愿我的声音震慑所有邪恶灵魂”。尽管19世纪加装了自动敲击装置,但其核心机械部件仍保留了原始设计,是中世纪工艺的活见证。

狱塔位于伯尔尼老城区核心地带,毗邻马尔克特大街上安娜塞勒喷泉。这个喷泉始建于1545年,最初因邻近牢狱塔,被称为囚禁之泉;19世纪后,为纪念安娜・塞勒对伯尔尼医疗事业的开创性贡献,更名为现名。

1354年,安娜・塞勒通过遗嘱捐赠房产与财产,推动伯尔尼建立第一所医院,虽然最初只设13张病床、2名护理人员。这所医院后来发展为著名的因塞尔医院,如今已成为拥有约6000名员工、年接诊量约22万名患者的重要医疗机构,因此安娜・塞勒被视为伯尔尼医疗史的关键人物。

喷泉的核心雕塑呈现安娜・塞勒身着蓝色长裙,将水从水罐倒入碟中的形象,水是生命与疗愈的隐喻,雕塑姿态既象征她对医疗事业的滋养精神,也有观点认为暗含中庸之道的寓意。

这条街上的人流量依然不少,店铺也多, 下图的店铺名字,像是视力表,不知寓意,却有意思。

建筑外墙上的狮子,很是威武。

看完狱塔,老城内的主要景点就看完了,前后也就一个小时。

觉得时间还早,不舍得就这样离开,决定再增加一处熊苑。

又一次走在克拉姆大街上,经过正义喷泉。喷泉以高耸的方尖碑为核心视觉元素,纵向延伸的形态极具标志性。

底部雕刻有精细的蛇或龙形装饰,线条灵动且富有张力,与方尖碑的肃穆形成对比,既体现工艺精湛,也暗含守护、审判的象征意涵。

整体风格融合古典主义纪念性与中世纪城市装饰美学,是伯尔尼这座泉城景观中极具辨识度的一件作品。

又一次经过钟楼,沿着克拉姆大街一直走就对了。

正是这条街,这座城市,这种氛围,让人着迷,所以不舍得离开。

可以看、可以拍的东西太多了,此时只能挑重点。

店铺门前的表演者与发呆者,无意间构成一幅富于冲击力和张力的现实生活画。

克拉姆大街与正义大街相连,在正义大街上,又看到正义女神喷泉。

喷泉核心的正义女神,融合了文艺复兴人文主义与宗教思想,双眼蒙布,象征司法中立,不受外界干扰,,右手持正义之剑,代表法律的制裁权力,,左手托天平,象征公平裁决;服饰为仿古风格,蓝袍外覆装饰性金色盔甲,尽显庄严神圣。

女神脚下环绕着教皇、皇帝、苏丹、自治市镇官的小雕像,分别代表神权制、君主制、独裁制、共和制,是四种文艺复兴时期认知的世俗权力形态,寓意正义凌驾于一切人间权威之上,传递无论何种权力,都须接受正义裁决的理念。

尼德格桥,将伯尔尼老城与熊公园连接起来。

人在尼德路桥上,看下面的阿勒河,特别干净,颜色也特别好看。

阿勒河环绕伯尔尼老城,塑造了城市独特的水岸景观。

另一边,可以看到更多老城区,其中伯尔尼大教堂的尖顶,特别醒目。

熊公园,也译熊苑,这就到了。

真的有熊哦,尽管只拍到了后半身。

此时,衣襟的眼力相当可以。

再看脚下, 通道的地砖上,刻着的应该是人名,应该是为熊公园做出捐助的市民吧。

有全景倾斜电梯,可以将游客带到阿勒河边,

设计上很特别的一款电梯,衣襟见了,当然是要坐一坐的。

立在河岸边,借刚刚走过的尼德格桥的桥洞,再来看城市的另一边,是不是别有一番趣味呢~~~

因为自行增加的这处熊公园,而走出了老城,与停车场在相反的两个方向。

离开熊公园,往停车场走,一来一回,多用了两个小时。虽然时间上有所浪费,但浪费在瑞士的首都,还是值得的。

前方的尖顶,还是伯尔尼大教堂,辨识度太高了。

开上我们的车子,觉得伯尔尼玫瑰园也要去看一看,于是绕了一圈。绕着绕着,发现车子绕回到了熊公园的方向,原来两者是挨着的。如果早研究地图,是可以省下很多脚力和时间的呀,但此时没有后悔药~~~

伯尔尼玫瑰园,坐落在伯尔尼老城区东面的小山上,因地势较高,是俯瞰伯尔尼中世纪老城建筑和阿勒河弯流全景的绝佳观景地。

这样的全景,就是明信片啊,幸好没有错过。

人是摸到了玫瑰园,却发现车子没办法停,路边停车大概是需要许可证的,而我们显然没有证。

幸运的是,在一间误入的小巷中,发现一间餐吧,后院有几个停车位,且明显不是针对食客的。在得到店里工作人员同意的情况下,把车子停下来,然后长舒一口气。

与玫瑰园无缝连接的一间餐吧,坐下来,消费,不然对不起店家的好意。

此时,是一定要喝上一杯的,如此调调,不能没有啤酒。

从高处看伯尔尼,真是太美了,越看越喜欢。

更是拍照的绝佳地点,对着人对焦或对着景对焦,都有理。

伯尔尼大教堂的尖顶,冲出天际线。

那个当时并不觉得很高的摩天轮,也没被城市的建筑所湮没。

完全担当得起瑞士最浪漫的城市景观。

因为这些角度,这些图片,来玫瑰园所费的周折,完全不值得再提。

这座玫瑰园的历史可追溯至18世纪,1765年至1877年曾作为伯尔尼老城的公墓,1913年被改造成公共公园,并于1917年正式引入玫瑰种植,逐步发展为今日的规模。

园内种植了超过250种玫瑰

,涵盖古典品种与现代杂交种,每年夏季6-8月进入盛花期,形成色彩斑斓的花海。此外,还搭配了200余种鸢尾花、28种杜鹃花

以及日本樱花树,营造出四季有景的视觉体验。

有蜿蜒的小径穿梭于花丛间,搭配古老的树木与修剪整齐的绿篱,形成英式园林的浪漫氛围。在这种氛围中小小地转了转,其实并没看到很多玫瑰,看到的也是花期的尾声,无精打采的,所以只是简单拍了几图,算是到此一游的交待。

真正的浪漫,不在玫瑰园本身,而在伯尔尼老城。

明信片式的图片,倒是拍了不少。

再然后,就离开了伯尔尼。

没想到,瑞士的首都,是这个样子的。

因此,而印象格外深刻。

太喜欢这座城了。

继续往入住的酒店跑,路边的废旧汽车场,汽车被压得真的成了废铜烂铁,场面也很壮观。

与英国相比,这里的路太好开了。

开着开着, 就到了拉沃。

拉沃(Lavaux)并非瑞士的城市,而是一个以葡萄园梯田为核心的文化景观区域,属于瑞士法语区沃州的重要组成部分。 “Lavaux” 源自法语 “vallée”(山谷),指背斜谷形成的地形。

拉沃隶属于沃州的Lavaux-Oron 区,包含16个市镇,但没有统一的城市行政中心。

拉沃以830公顷的梯田葡萄园和沿日内瓦湖北岸绵延30公里的独特地貌闻名,2007年被联合国教科文组织列为世界遗产。其核心价值在于人与自然的千年互动,而非城市形态的发展。

葡萄园分布在海拔371至986米的陡峭山坡上,通过石墙梯田系统优化光照和排水,种植以莎斯拉为主的葡萄品种,生产具有独特矿物质风味的白葡萄酒。这种农业景观自11世纪由本笃会和西多会修道院开创,至今仍由当地酒农延续传统耕作方式。

区域内点缀着历史悠久的村庄,有被誉为 “日内瓦湖阳台” 的 Chexbres和中世纪的城堡,如 Château de Glérolles,这些聚落通过葡萄酒贸易和旅游业相互关联,但未形成集中的城市中心。

拉沃北部紧邻沃州首府洛桑,东部靠近旅游胜地蒙特勒,西部连接日内瓦。这些城市提供交通、商业和文化资源支持,例如洛桑的联邦最高法院、国际奥委会总部等机构提升了区域的国际影响力。游客通常将拉沃与洛桑、蒙特勒串联游览,可在洛桑乘坐黄金列车进入拉沃,徒步或骑行梯田小径,参观酒窖,再前往蒙特勒欣赏西庸城堡,这种联动模式体现了拉沃作为城市周边特色区域的定位。

拉沃做为瑞士沃州的一个非城市型文化景观区域,其价值在于农业遗产、自然地貌与人文历史的融合。虽然没有城市的行政功能,但通过葡萄园、村庄和旅游业的协同发展,成为瑞士乃至全球可持续农业与文化旅游的典范。

贴近拉沃,感受其中的点点滴滴,是属于当下的真实感。

车子越开,路越窄,而且陡,越来越向下。

那些葡萄园,就在眼前,触手可及。

风景是真的美,但路也是真的难走,开得司机胆颤心惊,主是要心里没底。

再前方,就是日内瓦湖。瑞士的城市日内瓦,似乎比伯尔尼名气更大,有日内瓦,就有日内瓦湖吧~~~

葡萄园与日内瓦湖,没想到是以这样的方式结合在一起的。

坐在一直向低处俯冲的车里,一个接着一个地转着陡弯,还能抢拍下这些美腻的照片,我也是真服了我自己了。

还好到达拉沃时天还是大亮着的,不然,司机先生心里的恐惧,很难说能不能坚持找到酒店~~~

非常不一样的日内瓦湖,非常不一样的拉沃。

独一无二的拉沃。

一直向下,再向下,一直闻着葡萄的香。

一直在兜兜转转。

对酒农传统的耕作方式,也有了直观的体会。

终于到了酒店,酒店门前,终于有了正常的道路宽度。

酒店名为拉沃克斯(Hotel Lavaux),门外摆着的葡萄,住客大概是可以拿起来吃的吧。

酒店由著名建筑师Alberto Sartoris设计,外形被形容为 “日内瓦湖上的大型邮轮”,通过现代几何线条与葡萄园梯田完美融合。2012年全面翻新后,58间客房与6间家庭房均采用明亮色调与木质元素,部分房型配备阳台或露台,可直面湖景与葡萄园。在这里,奢侈地拥有两间房,之间是通的,就是刚刚说的亲子房啦~~~

在酒店露台上,再看葡萄园,沿湖岸层层向上伸展,实在是美。

还有不远处的车站。

大概是Cully站,紧邻湖岸,瑞士联邦铁路(SBB)的R3线每小时会有1-2班列车在此经停,从洛桑出发发20分钟可达这个车站。

还真的看到了火车。

列车穿梭于葡萄园与湖景之间的场景,极具辨识度。

露台上,也能看到酒店后身葡萄园里的葡萄。

还有花,不拍,觉得对不起黄昏时分的美丽光线。

又是野胡萝卜花。

各种形态,很是迷人。

虽近黄昏,光线却还是很强。

这里千百年来都适合种葡萄,所需要的,正是这些光照条件啊~~~

也不管拍的具体是什么了,觉得很好看,尤其是下面新长出来的部分,姿势也太优美了吧~~~

造型拗的,绝对超出想像。

视线,也投给日内瓦湖,整体的蓝调,也是极美的。

湖面上,飘浮着一些帆船,甚至可以看到船上人的姿势。

把衣襟也拉到露台上,拍照做纪念。

纪念,这一晚,独一无二的拉沃,独一无二的体验。

对面湖岸,是法国境内的阿尔卑斯山脉中的夏布莱山脉段。这片山脉属于阿尔卑斯山脉的分支,与日内瓦湖的湖光山色共同构成了拉沃地区标志性的壮美景观。

住在拉沃,住在画中,睡梦都是美的。

阅读(162)