D6,2025年7月24日,离开维也纳,开启自驾旅行,首站奥地利瓦豪河谷最具代表性的文化地标梅尔克修道院,再到奥地利萨尔茨卡默古特地区最具代表性的世界文化遗产小镇以及被誉为 “天堂寄来的明信片”的哈尔施塔特,宿在萨尔茨堡

在维也纳连续奔走了五日之后,终于要离开了。

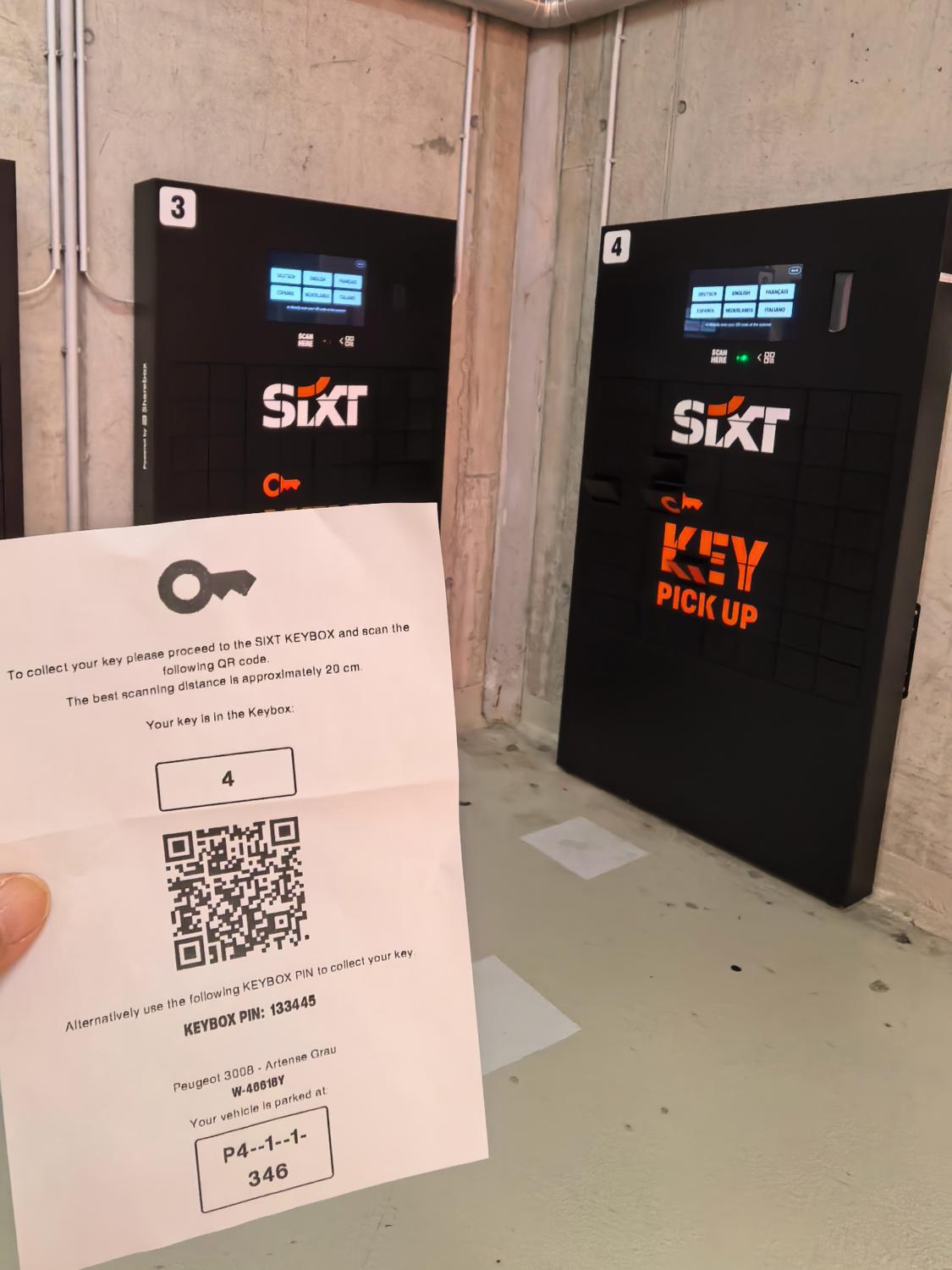

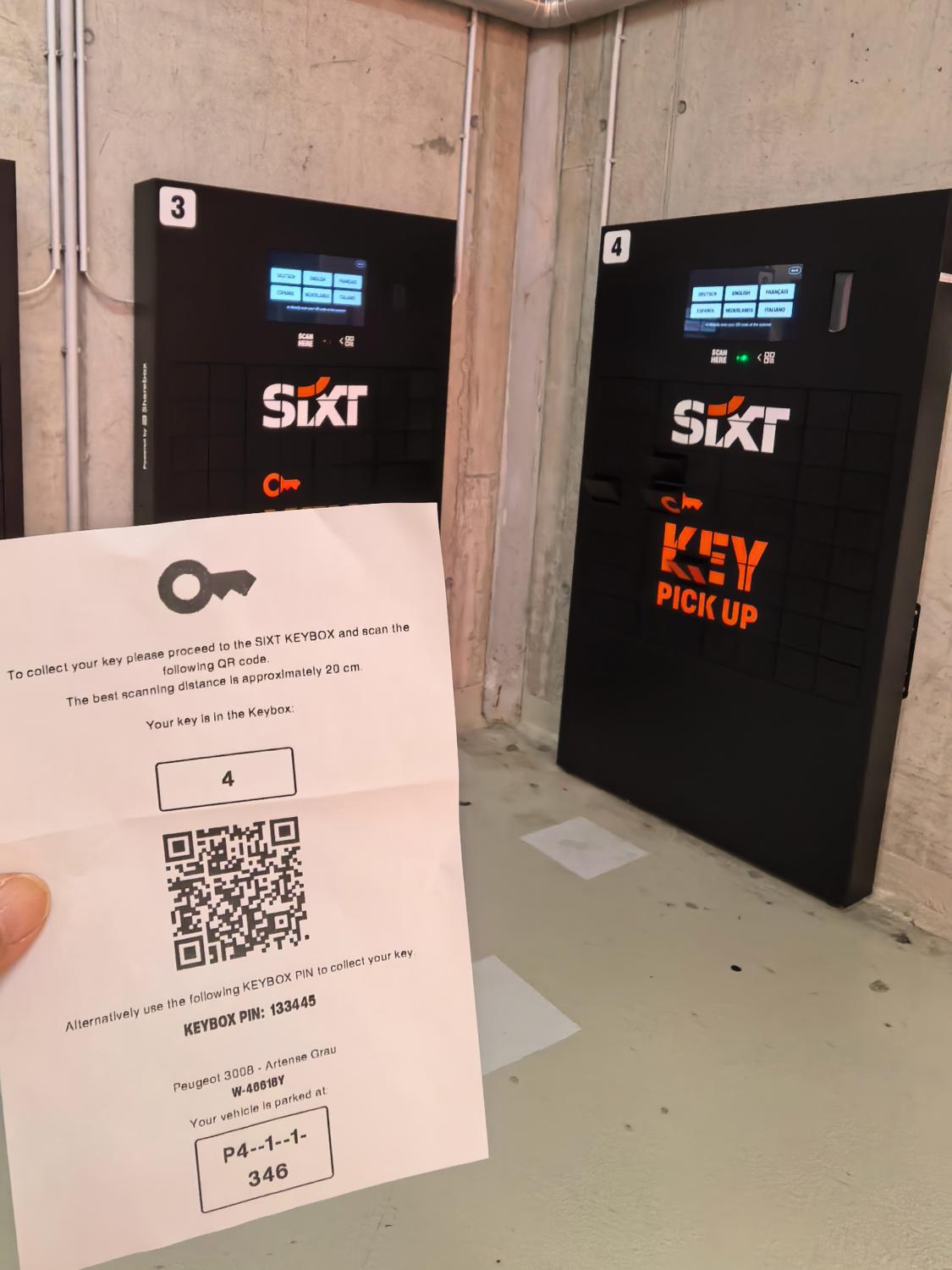

一早离开酒店,回到机场,找到租车柜台,办理提车手续,进行得非常顺利,尽管过程有些缓慢,但那是老外的正常节奏。

根据柜台发出的密钥,在机器中自助取到车钥匙,再按上面标注的车位号,找到属于我们的车子。

再然后,就开始奔跑了。

驾驶习惯,和中国一样,是左舵,靠右行驶。

路面也比英国宽,所以行车还是很顺畅的。

视野中很多大块大块的农田,呈现出深浅不一的色块,虽然奥地利并不是农业国家。做为高度发达的现代经济体,奥地利的经济以服务业为主,第三产业贡献了约70%的国内总增加值,工业和建筑业占比约29%,农业和林业仅占1.5%。

虽然奥地利的农业占比小,但仍具有重要地位,以多样化和高质量著称,农业发达,机械化程度高,是欧洲有机农业的领先者,有机农田占比达26%,农业产品主要包括谷物、水果、葡萄、乳制品等,其农产品出口以欧盟内部为主,占总出口的70%。

一个小时的车程后,下高速,远远地看到我们即将参观的梅尔克修道院。

原本并不知这家修道院,刚好有个熟人也在附近,看她的朋友圈中说到这家最美修道院,于是追逐而来。

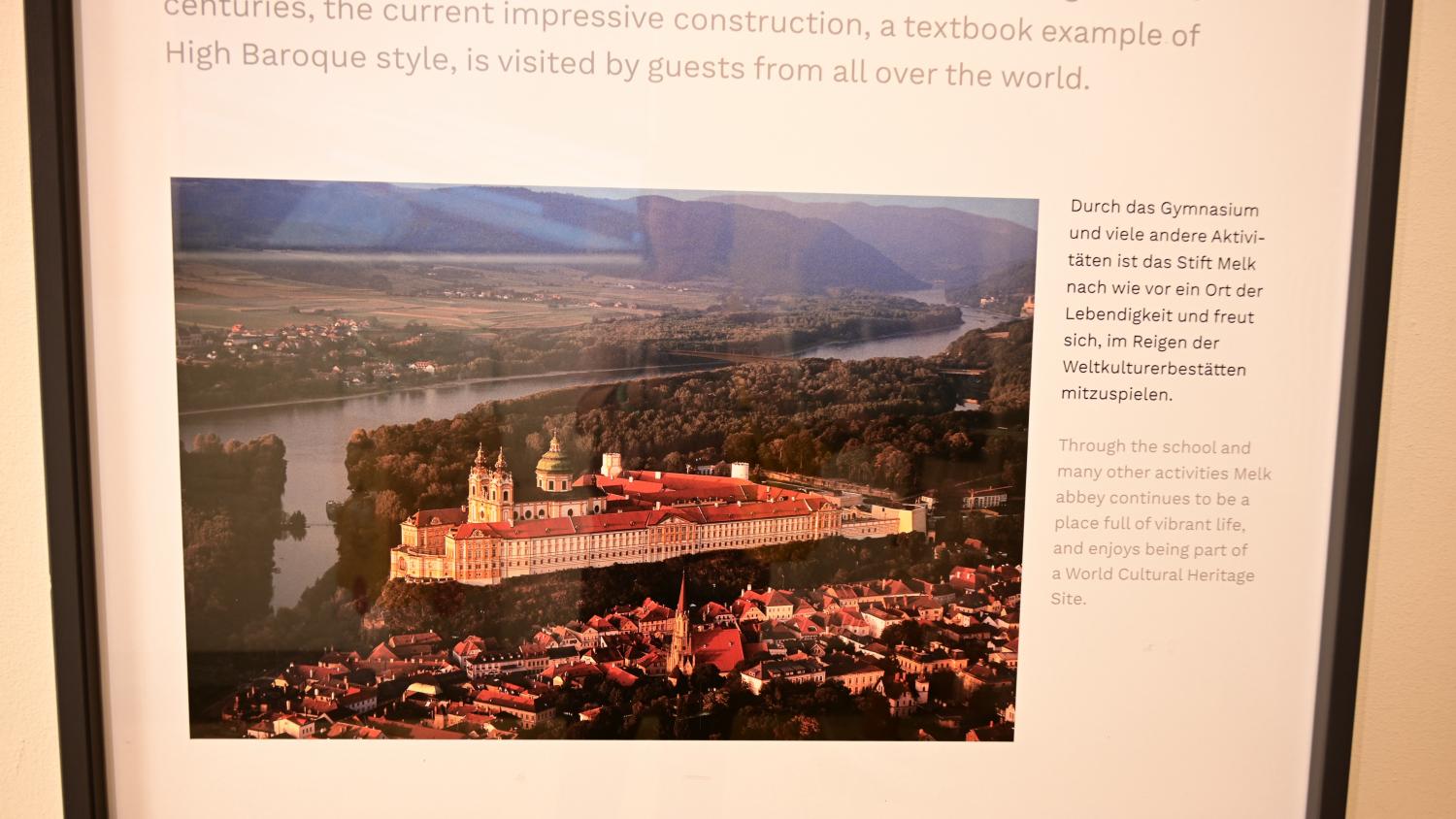

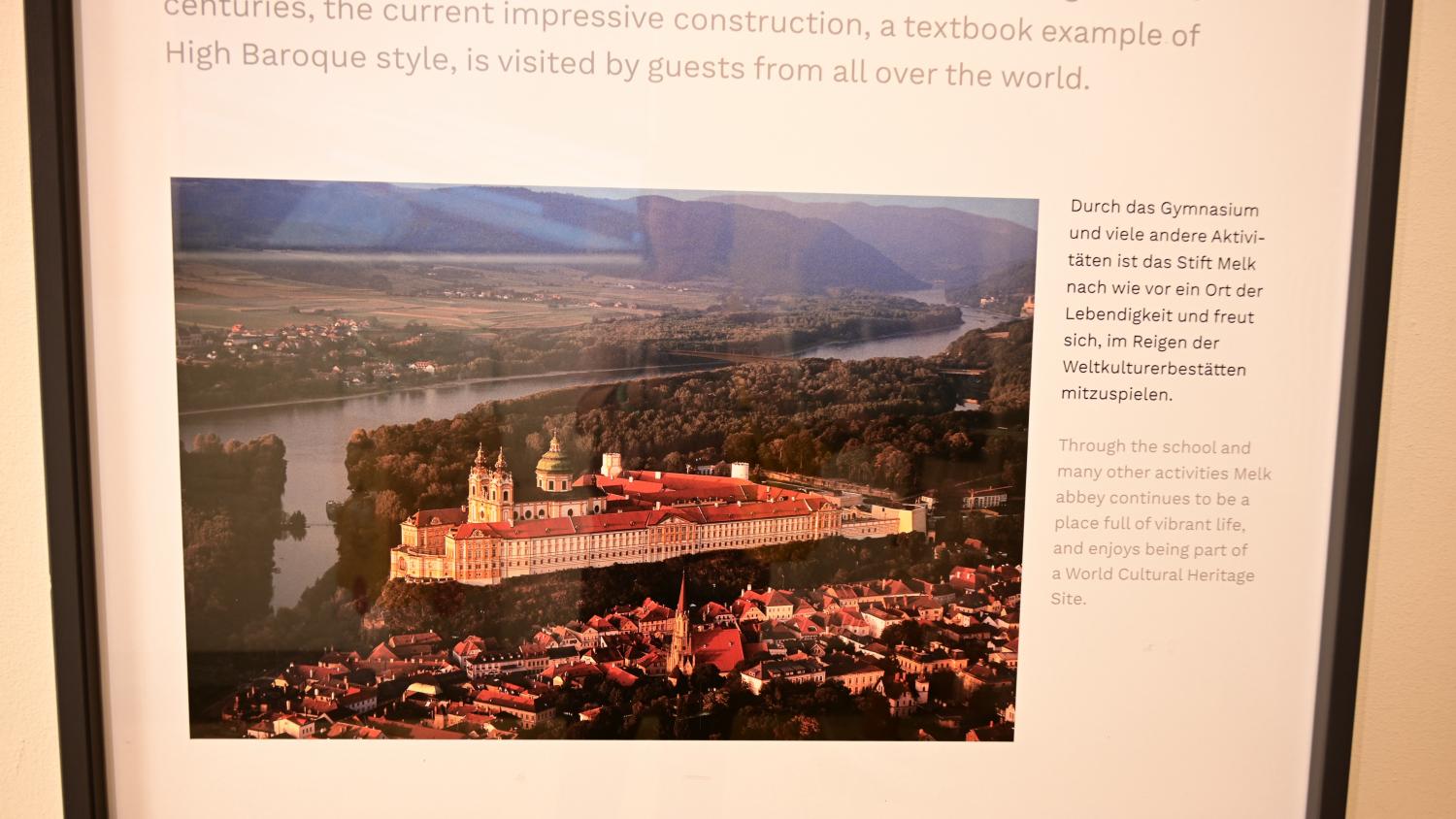

梅尔克修道院位于奥地利下奥地利州梅尔克镇,坐落在多瑙河畔的山岩之上,可俯瞰瓦豪河谷的壮丽景色。

停好车后,发现确实身居高处。

进入修道院,先通过一处庭院,树上挂着的柠檬,让眼中多了很多层次的清新。

居中位置,有一处浓荫。

农荫之下,有一处水幕造景,水是满的,却又永远装不满。

买了门票,进入参观,框架感先有了。

这是一座本笃会修道院,始建于1089 年,由巴本堡家族的利奥波德二世将城堡赠予本笃会修士而建,历经千年发展。现存的巴洛克建筑群是1702-1736年间由建筑师雅各布・普兰陶尔主持重建的,2000 年与瓦豪河谷共同被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

修道院的建筑以鲜明的巴洛克风格著称,鹅黄色外墙搭配红色屋顶与绿色穹顶,在阳光下熠熠生辉。这种名为特雷西亚黄的色调因玛丽亚・特蕾西亚女王的喜爱而闻名,成为奥地利皇室建筑的标志性色彩,与维也纳的美泉宫同出一辙。

院中的喷泉,一层一层,建制是眼熟的,尤其是最下层的神人托举。

经过一小段巴洛克风格的拱廊,色调很是女性化,也许是巴洛克艺术风格的表达需求,也许与历史上的哪位女性人物相关。

拱廊左手边有一个门,见有游客进进出出,也跟着走了进去。

上二楼,两边都有雕像,述说着这座建筑群的古老与厚重。

验过门票后,在长长的走廊里晃荡。

这处皇家长廊,长达200米,是这家修道院的主要部分也是特色部分。

走廊上,悬挂着奥地利历代统治者的画像,从巴本堡家族到哈布斯堡王朝,构成一部视觉版的奥地利政治史。

凭直觉,浅层次参观。

室内,可视的物件并不多,但个个都是透着浓重历史韵味的重量级物件,比如下图的黄金圣体杯,以纯金为主要材质,通体装饰着精湛的雕刻、珐琅彩画与红、绿宝石。艺术风格,还是巴洛克,杯身有小天使浮雕,搭配多幅描绘宗教场景或圣徒形象的微型珐琅画;底座部分同样布满繁复的花纹、宝石镶嵌与珐琅装饰,整体工艺极尽奢华、细节精妙。

在基督教尤其是天主教传统里,圣体杯是圣事仪式中盛放象征耶稣基督身体的圣体的核心器具。

这件追求华丽感、动态感与极致装饰的巴洛克风格圣体杯,既通过视觉强化了宗教器物的神圣性,也反映出梅尔克修道院这类中世纪至近代欧洲宗教文化中心在艺术创作与工艺积累上的深厚底蕴,是宗教信仰与艺术造诣高度融合的典范。

镀金的雕像,是修道院丰富的宗教艺术收藏品之一,工艺精湛,金色外观璀璨夺目,人物造型庄重且富有宗教艺术表现力,体现了修道院在宗教艺术创作与传承上的深厚底蕴,也展现出巴洛克艺术的华丽与神圣感。

梅尔克修道院作为宗教与艺术融合之地的历史地位,也就此彰显无遗。

宗教礼仪服饰,

运用了精湛的金色刺绣工艺

,图案繁复华丽,以黑色为底,金色的卷草、花卉等纹样遍布,尤其的庄重华贵,有资格穿的,一定是重量级的神职人员。

以浅色为底,搭配金色刺绣与局部宝石点缀的一款,也是细节精致、视觉璀璨。

展示厅,天花板上是巴洛克风格的浮雕装饰,曲线与植物纹样交织,工艺细腻华丽,体现了修道院建筑对艺术美感与宗教氛围的营造;区域内陈列着多幅宗教主题的画作,包括多联画屏,画面围绕宗教故事展开,保留着宗教绘画的艺术特质与精神表达;暖色调的墙面、地毯,搭配射灯照明,既突出了艺术品的视觉效果,又营造出庄重静谧的氛围。

展馆中,人们的参观,几乎静默无声,遇到一个小型的团队,也是尽量不扰民的状态,一切的一切,都在空出这处空间中的历史感,历史本身多静默。

放大上图中的那组多联式宗教题材画作。

画作围绕宗教故事展开,人物与场景刻画细致,带有中世纪至文艺复兴时期宗教绘画的艺术风格。

修道院博物馆通过多个展室展示其历史演变,从圣本笃会的创立到巴洛克时代的生活风貌,再到建筑艺术的发展历程,展品包括宗教礼仪用具、中世纪手稿、主教权杖上的宝石等。

拍的图不多,此时也就不多说了。

修道院的模型,与下高速时看到的一模一样。

走进修道院中最著名的大理石厅,是一处极具标志性的空间,因门框与柱子采用萨尔茨堡大理石建造而得名。

建筑所用大理石来自两个不同产地,不仅颜色有差异,触摸时还能感受到温度的不同,颇具独特性。

引人注目的,一定还有天顶画,那是1731年由艺术家保罗・特罗格创作的《智慧与力量》,以雅典娜驾驭狮车为核心,艺术技法精湛、视觉效果震撼,尽显巴洛克艺术的华丽与神圣感,也象征着哈布斯堡王朝的统治理念。

地面以不同颜色的大理石间隔拼接,布局规整;大厅中央横铺着据说是最古的老暖气系统的铁栅,细节处既体现工艺水准,也承载着历史痕迹。

大理石厅主要用于特殊场合的贵宾接待、皇室用餐与宴客。作为修道院与世俗权力互动的核心空间,它承担着礼仪性与社交性的功能,彰显修道院的尊贵地位与文化影响力。梅尔克修道院长期得到哈布斯堡皇族的支持,大理石厅作为接待皇室及贵宾的场所,见证了修道院与皇室的密切联系。

下图视线的正前方,有一个门,不晓得是可以打开的,所以就此折返。后来为了找教堂,左找右找不得果,最终被指引回到那道门的位置,推开,才能前往教堂。

透过大理石厅的窗,可看到梅尔克镇,红顶白墙的屋舍错落分布,还有教堂高耸的尖塔等,同时还可眺望到多瑙河及多瑙河谷,以及河谷周边绿意盎然的田野与远处的山峦,小镇与河谷交织,景致秀丽。

下面的图片,角度更能解释刚刚说的这些。

摸不到教堂,从商店里穿出去,在廊柱间,直面一侧的河谷,这个修道院的选址是真的绝了。

梅尔克小镇的样貌,也更精致了几分。

小镇与河流,相互映衬,一动一静,或有声或无言,都是在表达。

后来,又重新从那个粉红色的拱廊位置走进建筑,爬上二楼,走进大理石厅,推开尽头的那扇门,终于看到要找的教堂了。

做为梅尔克修道院的核心建筑,教堂采用华丽的巴洛克风格建造。外观以明黄色为主,搭配白色装饰元素,双塔顶部饰有精致穹顶与装饰,立面布满宗教人物等雕塑,既彰显出巴洛克艺术的繁复华美,也承载着宗教建筑的神圣性。

从通往教堂的露台上,再看修道院所在的瓦豪河谷以及葡萄园梯田,还有中世纪城堡和多瑙河风光,于视觉来说是极大的享受,于心灵来说亦是宁静。

这些,都是梅尔克修道院的独特魅力。若不是家琦妈妈的推荐,会完全错失,会很遗憾。

走进教堂内部,由安东尼奥・贝杜齐设计,大量运用金箔、大理石与灰泥,以金色和橙色为主调,尽显奢华,整体感觉是惊诧的。

穹顶湿壁画由约翰・迈克尔・罗特迈尔绘制,描绘圣本笃升天及美德与恶魔的交战场景,没有一一细看,第一反映是看不过来,毕竟时间有限。

主祭坛刻有拉丁文铭文 “非经苦战,不得冠冕”。

两侧雕塑展现圣彼得与圣保罗的殉道场景,传递信仰的坚韧。

整体的奢华感,有着强烈的撞击力,只有叹服。

修道院图书馆更是欧洲最美图书馆之一,馆藏超10万册古籍,包括1800份手稿和750部摇篮本(欧洲最早的印刷书籍),其中不乏9世纪的珍贵文献。图书馆至今仍作为学术研究中心使用,学者需经特许方可进入高层书库。

天花板壁画由保罗・特罗格创作,四组天使分别象征智慧、勇气、谨慎与正义。也是匆匆拍图,顾不到全面。

在历史长河中,梅尔克修道院多次历经危机却始终守护着文化火种。作为本笃会的精神中心,梅尔克修道院 12世纪起附设学校,15世纪发起的 “梅尔克改革” 复兴了中欧的修道院生活,并与维也纳大学的人文主义者保持密切联系。

18世纪约瑟夫二世大规模解散修道院时,梅尔克修道院因其图书馆的学术价值幸免于难;拿破仑战争与二战期间,主体建筑奇迹般未遭严重破坏,幸运又难得。

梅尔克修道院还有洛可可风格的螺旋楼梯,装饰鎏金栏杆,被誉为建筑史上的优雅奇迹。

旋转楼梯连接修道院的不同楼层,确实很优雅。

结束修道院的参观,从侧面下来,进入梅尔克小镇。

很安静的小镇,却没时间深入。

说近找到一家餐厅,随便点了吃的,饱腹即是目的。

再原路爬回高处,往停车场的方面。

一边走,一边记录,经过的小物,都是视觉的艺术,是刷新,是美化。

更是硕果,闻着极香。

其实,是嘴边泛着的酸。

向上的台阶上,写着德文:

梅尔克修道院

来到这里,你便会聆听

聆听,是感知,是领悟,是艺术,更是能力。

聆听,来自自然的声音,也是联接。

似乎是第一次见的野胡萝卜花,生长在绿意盎然中。其形态独特,花球由许多细小的花朵组成,外围包裹着尚未完全绽放的绿色苞片,苞片上带有细微的纹理,精致而富有层次。

背景中,是已经盛开的野胡萝卜花,白色,花序如伞状,轻盈飘逸,与前景中含苞待放的花球形成对比。

野胡萝卜,也被俗称为

安妮女王的蕾丝。

花序呈伞形,花朵细密洁白,如蕾丝般精致;带刺的绿色花苞或果序,则体现了不同生长阶段的形态,绽放时如蕾丝网般的白色小花簇,未完全开放或结籽时带刺的球状结构,展现出生长过程中富有层次的美感与独特的自然形态。

一切所见,都是在印证,来没来梅尔克修道院,是不一样的。

离开了,目光还聚焦在瓦豪河谷中的修道院上。

有幸, 得以遇见。

继续跑在前往哈尔施塔特小镇的路上,经过休息区,停车休息。

往洗手间的区域,被布置成了池塘,带着莫奈风,有鱼有荷,很雅致。

没想到,无意中停留的休息区商店,更是雅致。

处置得处处都是艺术。

很多挚爱的瓷器,入手的想法一再按捺,毕竟人在途中,旅途才刚刚正式开始,少添啰嗦。

感觉这里不是简单的休息区,更像是专门的艺术品商店,就像深圳的艺展中心一样,闲时常去逛,那里展示的外贸品,会不会有一些就在这里呢?

马上到达哈尔施塔特小镇了,要先穿过人工架设的护廊。

接着穿过山洞。

将车子驶进2号停车场。

小镇上有1-4号四个停车场,1-2号距离相对近,还好有位给我们停下。

回程时也想再来一次这个小镇,结果赶上高峰时段,硬是没地方停,被推着挤着白跑一趟,当然了,这是后话。

停好车,发现天色有些黑,大概会下雨的样子。

天色不能左右,此时只能沿着小路,往主街的方向走,小镇的迷人风景,一直在眼中呈现。

来到哈尔施塔特湖边,沿着湖畔展开的小镇建筑,像是风景画,更是明信片。

天鹅在湖面上,惬意地飘荡。

然后,下雨了。

躲进中心位置的便利店,借门前的廊避雨。

雨,越下越大,所有的人都开启了避雨模式,伞和雨衣在大雨面前都失了功能。

湿冷的氛围中,数着雨滴,至少半小时。终于,雨稍小些,撑天伞,深入小镇。

都是鲜花的陪伴。

教堂,是小镇绝对的标志,来自天堂的明信片这种说法,更是少不了这间教堂。

哈尔施塔特小镇的确切位置,是奥地利萨尔茨卡默古特地区,阿尔卑斯山东麓的哈尔施塔特湖畔,以其湖光山色、悠久盐矿历史和独特的文化景观闻名于世,于1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产,因其保存完好的中世纪建筑、史前古墓群以及与盐矿相关的工业遗产而备受瞩目。

小镇的历史可追溯至公元前2000年,盐矿开采是其繁荣的根基。凯尔特人在此发现盐矿后,这里逐渐成为欧洲铁器时代的重要中心,被称为盐矿宝地。盐矿的开采不仅促进了当地经济,还为维也纳皇室提供了财政支持。19世纪,考古学家在小镇附近发掘出1000多座青铜器时代至铁器时代的古墓,出土的文物包括青铜剑、铁制工具和黄金饰品,证实了这里曾是欧洲早期文明的重要发源地。

小镇的建筑以木结构为主,依山傍水而建,高低错落的房屋与湖光山色相映成趣。许多房屋的外墙上装饰着精美的木雕,每户人家通过独特的颜色和造型展现个性。此外,小镇还有两处独特的文化景观:一处是天主教堂的骸骨馆,存放着12世纪以来因土地有限而二次埋葬的骸骨,部分头骨上绘有装饰纹样;另一处是建于1320年的耶稣教堂,其哥特式建筑风格与内部的巴洛克装饰相得益彰。

小镇的中心广场是游客聚集的核心区域,周围有若干餐厅、咖啡馆和手工艺品店。当地居民擅长制作木雕、陶器和手工编织品,许多家庭将自家房屋改造成展示厅,出售特色纪念品。

盛开在广场上的绣球,也是此时的焦点。

位于哈尔施塔特湖湖边、被游客做为背景打卡的教堂,是新教教堂,也位于广场边上。教堂的建筑风格为哥特式,以高耸醒目的尖顶为显著特征,是小镇的标志性建筑之一,因其紧邻湖畔的优越位置,不仅承担着当地新教信徒的宗教活动功能,还因建筑外观与湖光山色的完美融合,成为游客打卡、拍摄小镇风光的热门去处,承载着哈尔施塔特这一欧洲最美小镇的的浪漫氛围与历史韵味。

教堂内部,相对简单,却不失古朴。

广场上,还立有一个圣三一柱,属欧洲天主教文化背景下的宗教纪念物,柱身雕刻着圣母玛利亚、圣徒等宗教人物形象,其核心是致敬圣父、圣子、圣灵的三位一体宗教概念,同时承载着小镇居民对平安、福祉的祈愿,历史上这类纪念碑常常与祈福免受瘟疫、灾难等诉求相关。

哈尔施塔特小镇上有两座重要教堂,另外一座是哈尔施塔特教区教堂,是天主教堂,其历史可追溯至中世纪,不仅是当地天主教徒开展宗教活动的核心场所,还因 其中的骸骨馆而独具特色。

由于小镇土地稀缺,从12世纪起,安葬多年的骸骨会被挖出整理,存放在教堂附属的骸骨馆中,部分头骨还被绘上装饰纹样,这一特殊传统反映了小镇对死亡与纪念的独特认知,也让教堂成为承载历史记忆与文化观念的重要载体。

目测,这间教堂是在高处,于是向上爬去。

时停时落的雨中,一树红灯笼,很醒目,更可爱。

最终,到达圣米迦勒教堂及其附属墓地位置。

石碑上标注着墓地的相关信息,提及教堂南北两侧安葬着逝者,以及骸骨馆位于教堂底层、毗邻掘墓人之家。

圣米迦勒教堂带有中世纪建筑风格,屋顶与钟楼设计简洁庄重;墓园小径旁点缀着鲜花与墓碑,整体氛围宁静肃穆。

教堂内部,比想像中的明亮许多。

盛开在墓园中的花,更是鲜艳明亮,指引着来去的路。

绣球更是无处不在,总是遇见的美好。

从高处,回看湖边的教堂,似乎很近,小镇本身也没多大。

来到哈尔施塔特的美女,哪有不与明信片合影的。

此时队友也是尽力了,出品了系列图,却找不到真正想要的,哭笑不得,哈哈哈~~~

说到这里,脚丫妈的图片同时出现,是落着雪的哈尔施塔特,也是披了披肩,角度与呈现完全正确标准,看得哈喇子直流,哈哈哈~~~

旅途中的体验,真是每个人都不一样,个中滋味,各自品尝,都是趣事。

从高处下来,又来到湖边的教堂前。

感觉还没找到想要的角度,队友却急着离开了。

回到小镇中心的广场位置,发现了来自衣襟学校的孩子,原来还可以在这里偶遇。知道孩子们也来了这个小镇,也知道他们不会去梅尔克修道院,所以以为他们来得早,也会离开得早,没想到时间还是对上了。

打听到大巴车的位置,队友的脚步更加急迫了。

拖拖拉拉地走地后面,为花痴迷。

雨中的花儿,更加的迷人。

雨中的小镇,更是想多看几眼。

最美小镇的美,原来在这里。

看得明白不?

是一棵树,被打扁了,与建筑外墙紧密贴合。

窗户的位置,会自动让开,这树也太懂事了。

人家还不光好看,更好吃。

被整成这样的造型了,还不误结满硕果,这树是有多委屈,又有多伟大呢~~~

追着队友,一路追回到躲雨的那家便利店前,那里是大巴车停车区,停放着几台大巴,其中就有一辆是衣襟乘坐的。

不过三两天不见,却仿佛分别了许久,家人之间的亲密,是无需过多言语表达的。请同学帮忙合了影,画面何其珍贵。

衣襟被带去买冰淇淋了,留在原地等,以拍图打发时间。

来自天堂的明信片,还有一个更佳的角度,但当时并不知晓,事后看了其他人的朋友圈,才知错过。

反正是雨天,错过了,也不觉得太可惜。

没错过这个小镇,已经知足。

也没机会坐在湖边餐厅吃一餐,多多少少是遗憾的,此时无关贪心。

实在没什么拍,就拍头上的树,雨中的实景记录。

远远地,看到衣襟回来,手中并没有冰淇淋,说是店已经关门了。

也确实,时候不早了。

看着衣襟坐回大巴车,没有等大巴车走,先行走回停车场。雨一时稀稀拉拉地下着,停车场边的河水并不会因为落雨而变得浑浊,这是多么难得。

雨中离开哈尔施塔特,一路向着萨尔茨堡的方向狂奔。

跑了差不多两小时,到达萨尔茨堡的酒店,雨依然没停下。

晚上八点钟的奥地利,天依然亮着。

从维也纳到萨尔茨堡,依然是跟着衣襟的节奏走。

下一篇,行程继续。

阅读(193)