D8,2025年7月26日,离开奥地利,进入德国。

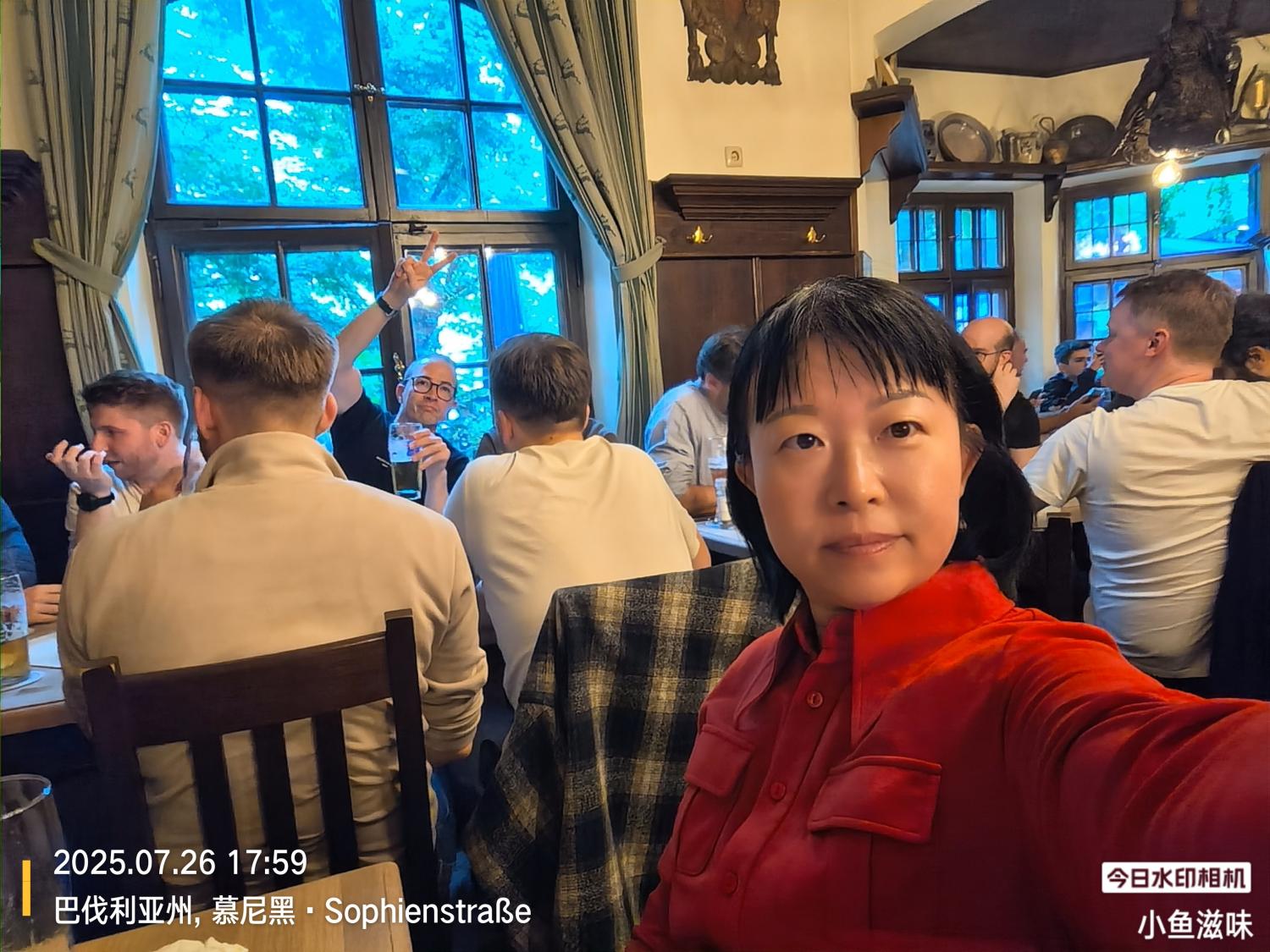

在慕尼黑,再一次陷入王宫的华丽中无法抽身;围绕着王宫展开的铁阿提纳教堂、玛丽亚广场、新市政厅、慕尼黑圣母主教座堂,都是与这座城市的亲密接触;宝马博物馆更是让人大开眼界;更难忘的是晚餐的独特体验;同时完成家人的会合

行程进入第八天,即将离开奥地利,前往德国。

一早离开萨尔茨堡,微雨天,气温有些低。

经过一处湖边,发现餐厅,停下来寻早餐。

餐厅的名字,泄露了当时的位置,CHIEMSEE,说的是德国的基姆湖。基姆湖位于德国巴伐利亚州,靠近奥地利与德国的边境区域,是巴伐利亚州的著名湖泊,有着 “巴伐利亚之海” 的称号。

这说明,人已经离开了奥地利进入德国,却全然不知什么时候跨过的国境。

餐厅后面就是湖,雨中的湖,看不出有多漂亮,却很大。

现做的早餐,超出想像的热乎,让雨天的肠胃得以慰藉。

双份的煎蛋,量有些大了。

雨中继续行程,目标是慕尼黑。

离开奥地利之后的行程,是委托北京的一家旅行社做的,有专门的小程序,玩哪里、车子怎么停、哪里加油、吃什么,都有详细的指引,傻瓜式的照做即可。

进入慕尼黑,按小程序中给出的定位,将车子停在马克斯-约瑟夫广场停车场,然后开始慕尼黑部分的citywalk。

先从停车的马克斯-约瑟夫广场看起吧,这是慕尼黑市中心的一处大型广场,得名于巴伐利亚国王马克西米利安一世・约瑟夫,周边有许多著名建筑, 就包括下图居中的慕尼黑国家剧院,始建于1811年,是一座历史悠久的歌剧院,是巴伐利亚国家歌剧院、巴伐利亚国家管弦乐团和巴伐利亚国家芭蕾舞团的主场。

雨一直不停,游客的节奏却不能受影响,还好需要步行的路程并不长。

先来到慕尼黑王宫,穿过庭院,才是参观入口。

院中有几个雕塑,其中之一呈现的是半人半羊的森林之神萨堤尔的形象,这类雕塑带有古典神话色彩,与王宫的历史文化氛围及艺术陈设相呼应,展现王宫在建筑与雕塑艺术上的古典美学表达。

来得刚刚好,刚开始营业,所以没排什么队,就开始了参观。

在正式的参观展开之前,先来了解一番德国的城市慕尼黑。

慕尼黑是德国巴伐利亚州的首府,位于德国南部阿尔卑斯山北麓的伊萨尔河畔,是德国第三大城市(仅次于柏林和汉堡),也是南部最大的城市,面积310平方千米,人口约148万。

早在公元前100年左右,凯尔特人和日耳曼人已在此区域定居。1158年建城,1175年获城市地位,此后长期由维特尔斯巴赫王朝统治,直至1918年。1506年,慕尼黑被正式定为巴伐利亚州首府,逐渐成为德国反宗教改革和文艺复兴艺术的中心。

近代,慕尼黑与纳粹历史深度交织:1923年希特勒在此发动啤酒馆政变;1933年纳粹掌权后,慕尼黑成为其意识形态中心,被称为运动之都,且附近的达豪是首个纳粹集中营所在地,同时这里也是白玫瑰学生抵抗运动的基地。二战中,慕尼黑历史中心遭盟军轰炸几乎被毁,1945年被美军占领。战后的城市重建,保留了原有街道和布局,地位持续提升;1972年举办夏季奥运会(期间发生恐怖袭击致17人丧生);2015年被认定为阿尔法级世界城市,如今是德国最繁荣、发展最快的城市之一。

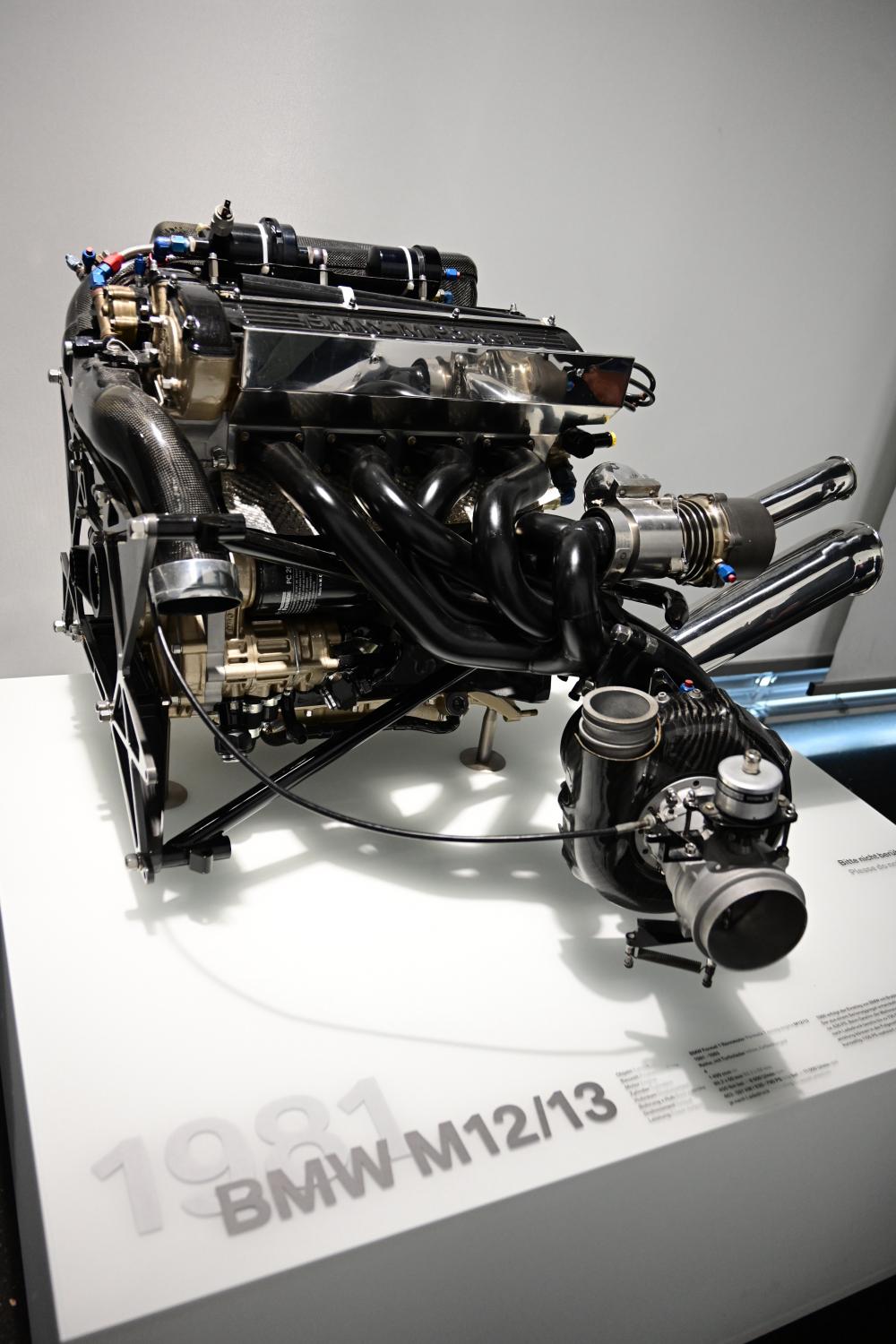

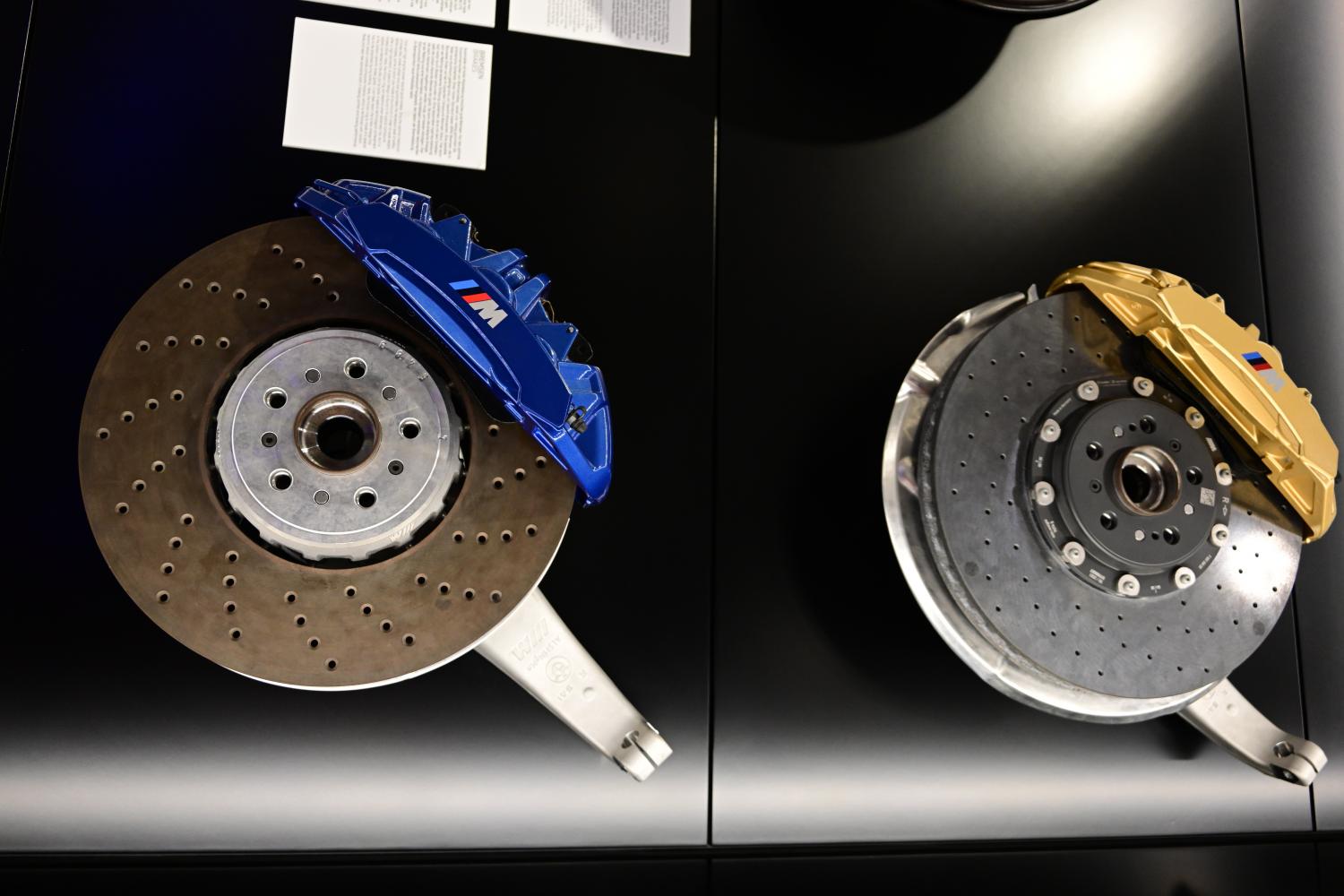

慕尼黑是德国重要的经济中心,经济门类齐全,高科技产业集中。保险业居德国第一、欧洲第三,拥有全球知名的安联保险集团;银行业全德排名第二;制造业十分发达,汽车(宝马总部在此)、机械、电气(西门子总部所在地)、化工等行业在德国占据重要地位,同时还拥有30多万家中小企业。慕尼黑还是德国第二大金融中心(仅次于法兰克福)、欧洲重要的出版中心(有《南德意志报》等 320 多家出版社,是仅次于纽约的世界第二大出版城)。此外,慕尼黑的生物工程、软件及服务业也很突出,2006年成为巴伐利亚州产业集群集中的5大城市之一,通过企业、高校、研究机构等组成的网络,加快科研成果转化。

慕尼黑是欧洲最活跃的科学研究基地之一,拥有 “慕尼黑双雄”—— 慕尼黑工业大学和慕尼黑大学,均为世界著名学府。这里还是欧洲专利局、德国专利局和德国专利法院的所在地,科研实力强劲,在微电子、精密仪器等领域成果突出。

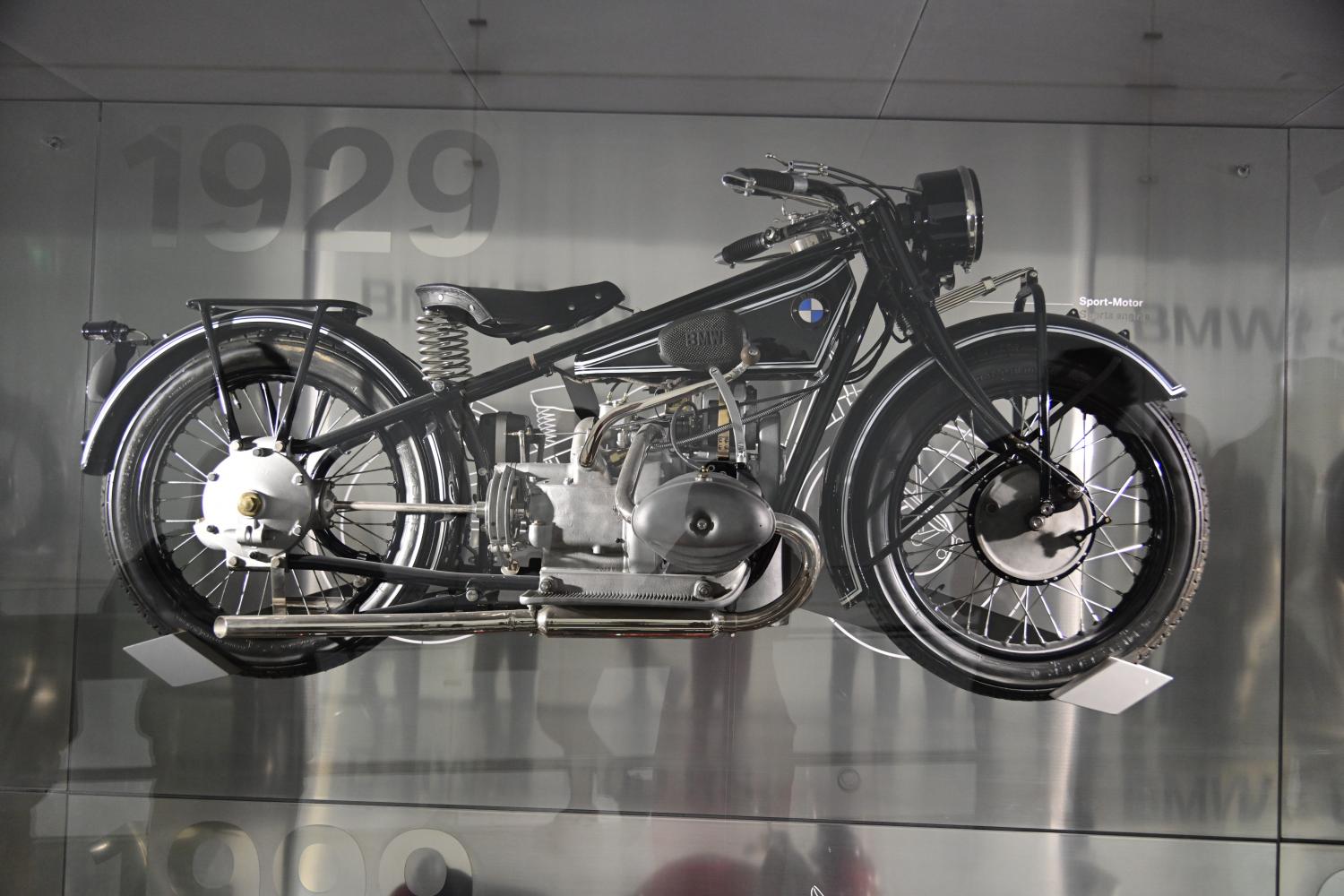

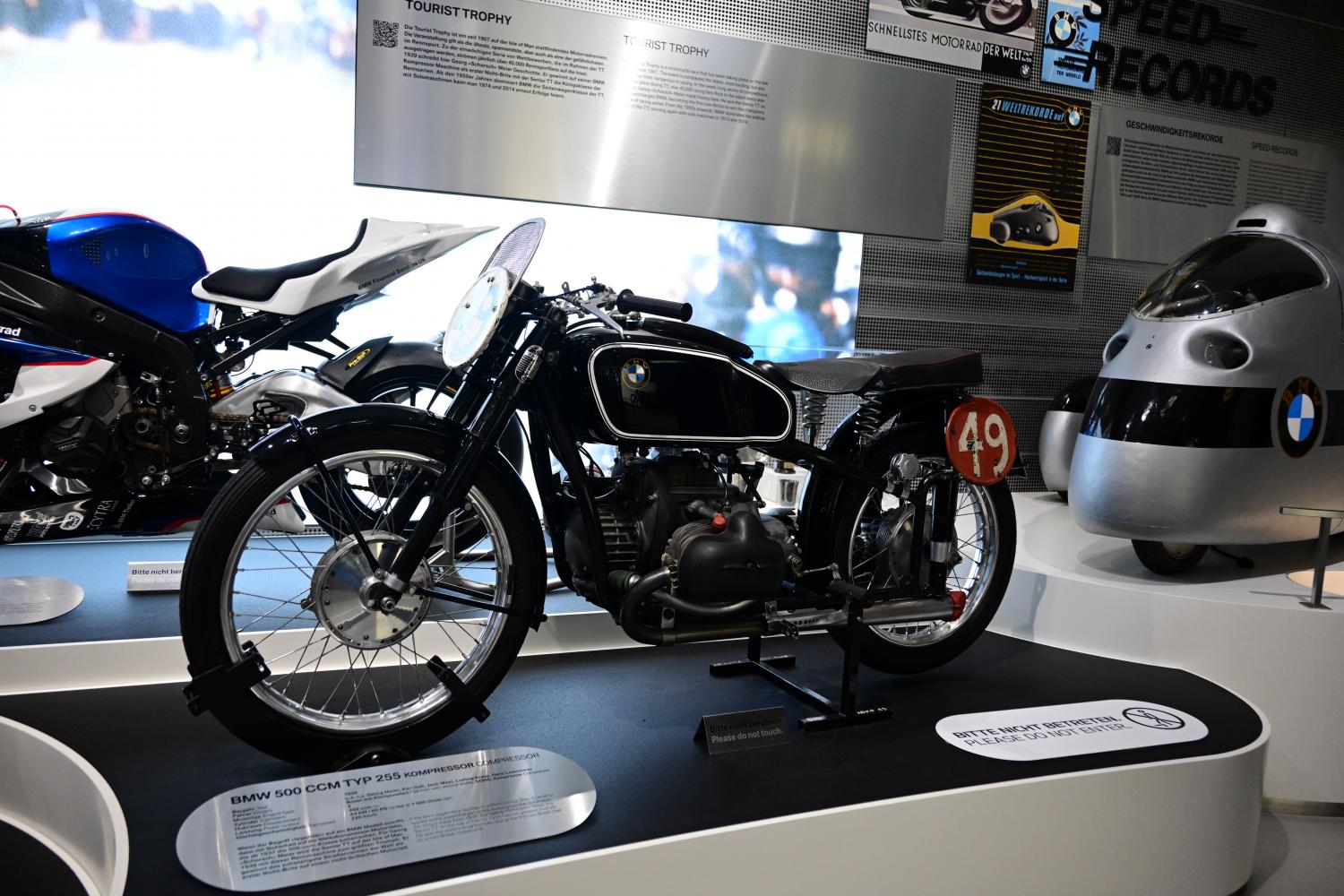

慕尼黑被誉为德国最瑰丽的宫廷文化中心,名胜古迹与文化活动丰富。市中心的玛丽亚广场是城市核心,哥特式建筑新市政厅的钟楼每天会进行木偶剧表演,讲述巴伐利亚历史;圣母玛利亚教堂是哥特建筑经典代表。还有巴洛克式宫殿宁芬堡,以及收藏有大量珍贵文物的慕尼黑王宫。还有2家歌剧院、45家博物馆(如宝马博物馆展现德国工程精密,古画馆是世界六大油画收藏馆之一)、40多家剧院,文化氛围相当浓郁。

慕尼黑的英国花园,面积比纽约的中央公园还大,是城市里的一片宁静绿洲。

慕尼黑啤酒节更是家喻户晓。始于1810年,每年九月末到十月初举行,持续两周,是世界最大的民间节日之一,每年吸引游客超600万,期间会喝掉约600万升啤酒,尽显巴伐利亚风情。

体育方面,著名的拜仁慕尼黑足球俱乐部主场(安联球场)坐落于此,是球迷心之向往。

从历史底蕴到现代活力,从经济实力到文化魅力,慕尼黑既保留着巴伐利亚的古朴风情,又展现出欧洲现代化都市的繁荣,是一座兼具传统与创新的城市。

再来接着展开即将参观的慕尼黑王宫。

还是要先从维特尔斯巴赫家族说起。

维特尔斯巴赫家族是欧洲历史上存续时间最长、影响力最深远的贵族家族之一,其统治历史跨越近800年(1180-1918年),核心统治区域集中在如今的德国巴伐利亚地区,同时曾短暂掌控过荷兰、比利时、匈牙利、瑞典等国的政权,深刻影响了中世纪至近代欧洲的政治格局、文化发展与艺术传承。

一、起源与崛起:从地方贵族到巴伐利亚领主(12-13世纪)

维特尔斯巴赫家族的起源可追溯至12世纪初的德国南部,家族名称源自巴伐利亚西北部的维特尔斯巴赫城堡,这座城堡是家族早期的聚居地与权力象征。1180年,神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世(红胡子腓特烈)为削弱地方割据势力,剥夺了原巴伐利亚公爵狮子亨利的领地,并将巴伐利亚公国册封给家族成员奥托一世,这一事件成为这个家族崛起的关键转折点。

奥托一世成为巴伐利亚公爵后,迅速巩固领地控制权,一方面通过与周边贵族联姻扩大势力范围,另一方面积极参与神圣罗马帝国的政治事务,获得皇帝信任。1255年,巴伐利亚因家族继承问题分裂为上巴伐利亚与下巴伐利亚两支,分别由奥托一世的后代统治。上巴伐利亚分支后来逐渐占据主导,1340年由阿尔布雷希特一世重新统一巴伐利亚,结束了近百年的分裂局面,家族权力进一步集中。

二、扩张与稳固:从公爵到神圣罗马帝国选帝侯(14-17世纪)

15世纪后,维特尔斯巴赫家族的政治地位持续提升。1506年,神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世正式承认这个家族为选帝侯。这一身份意味着家族拥有选举帝国皇帝的权力,成为神圣罗马帝国核心贵族集团的一员。此后,家族不仅牢牢掌控巴伐利亚,还通过军事、联姻等手段向外扩张:

16世纪,家族后代阿尔布雷希特五世统治时期,虽经历宗教改革带来的动荡(家族坚持天主教,抵制新教),但将更多精力投入文化建设,比如邀请意大利建筑师来改造慕尼黑王宫,建造安蒂库大厅,收藏古罗马雕塑与欧洲名画等等,让慕尼黑逐渐成为南德天主教文化中心。同时,推动巴伐利亚的农业与手工业发展,增强领地经济实力。

17世纪,马克西米利安一世(1662-1726,选帝侯时期)成为家族史上的重要统治者。在位期间,巴伐利亚卷入欧洲三十年战争(1618-1648),虽一度因支持天主教联盟遭受损失,但战后通过外交手段收复失地,并大规模扩建慕尼黑王宫,拆除旧城堡的防御设施,建造对称的四翼建筑群,引入巴洛克风格装饰等等,让王宫从军事据点彻底转变为彰显贵族身份的宫殿。还设立巴伐利亚科学院,推动科学与教育发展,进一步巩固家族在南德的统治基础。

三、鼎盛:从选帝侯到巴伐利亚国王(18-19世纪)

1806年,神圣罗马帝国在拿破仑战争中解体,拿破仑为拉拢欧洲贵族,承认维特尔斯巴赫家族的马克西米利安一世(1756-1825,与17世纪的选帝侯同名) 为 巴伐利亚国王,巴伐利亚正式从公国升级为王国,家族统治进入鼎盛时期。这一阶段,家族统治者通过改革与建设,让巴伐利亚成为德意志邦联中实力较强的邦国:

马克西米利安一世推行一系列现代化改革:废除农奴制,建立统一的税收体系,完善司法制度,创办慕尼黑大学(今慕尼黑路德维希 – 马克西米利安大学),同时继续扩建慕尼黑王宫,引入洛可可风格装饰,增设皇家议会厅与王室寝宫,让王宫成为王国的政治与文化核心。

路德维希一世(1786-1868,1825-1848年在位) 是家族中极具文化野心的统治者。他痴迷意大利文艺复兴文化,不仅邀请建筑师利奥・冯・克伦策设计新古典主义风格的国王殿(慕尼黑王宫核心建筑之一),还主导慕尼黑的城市改造:修建林荫大道(今路德维希大街),建造古画馆、新画馆等艺术场馆,收藏大量欧洲古典艺术品;还鼓励文学、音乐创作,让慕尼黑成为德意志邦联中的文化之都。不过,因支持保守派政治立场,在1848年欧洲革命中被迫退位。

路德维希二世(1845-1886,1864-1886年在位)以童话国王闻名,更关注艺术与建筑而非政治,为家族留下了重要遗产。在位期间,巴伐利亚在普奥战争(1866年)中战败,被迫加入普鲁士主导的北德意志邦联,但仍斥巨资建造了新天鹅堡、林德霍夫宫等梦幻风格宫殿,这些建筑后来成为巴伐利亚的标志性旅游景点。还资助作曲家理查德・瓦格纳,支持其创作《尼伯龙根的指环》等歌剧,推动浪漫主义艺术发展。1886年,路德维希二世因被指控精神失常被迫退位,不久后神秘去世。

四、衰落与终结:王朝落幕与家族遗产(20世纪至今)

19世纪末至20世纪初,德意志帝国于1871年统一,巴伐利亚成为帝国的一个邦国,维特尔斯巴赫家族的政治权力被大幅削弱,仅保留象征性的王室地位。1918年,第一次世界大战结束后,德国爆发十一月革命,巴伐利亚也掀起反君主制浪潮,家族最后一任国王路德维希三世(1845-1921,1913-1918年在位) 被迫退位,维特尔斯巴赫王朝正式终结,家族近800年的统治历史画上句号。

王朝终结后,维特尔斯巴赫家族成员虽不再拥有政治权力,但仍以贵族身份活跃于欧洲社会:部分成员投身文化与慈善事业,参与慕尼黑王宫、宁芬堡等家族遗产的保护与修复;二战后,家族逐渐淡出公众视野,但仍保留部分私人财产与贵族头衔。如今,家族的历史遗产已成为德国重要的文化财富,其中的慕尼黑王宫、宁芬堡、新天鹅堡等建筑,以及家族收藏的艺术品、文献,不仅是巴伐利亚的旅游名片,更见证了欧洲从中世纪到近代的历史变迁。

五、家族的核心影响:政治与文化的双重遗产

维特尔斯巴赫家族的影响力不仅体现在政治统治上,更深刻塑造了南德乃至欧洲的文化面貌:

政治层面:家族近800年的统治,让巴伐利亚从一个分散的领地逐渐发展为统一、稳定的邦国,为现代巴伐利亚州的形成奠定了基础;其在神圣罗马帝国与德意志邦联中的角色,也影响了欧洲中世纪至近代的政治格局。

文化层面:家族历代统治者均重视艺术与教育,通过建造宫殿、收藏艺术品、创办学术机构,推动了文艺复兴、巴洛克、新古典主义等艺术风格在南德的传播;慕尼黑能成为如今德国的文化重镇,离不开维特尔斯巴赫家族数百年的文化积累。

可以说,维特尔斯巴赫家族不仅是欧洲贵族历史的活化石,更是巴伐利亚地区政治、文化身份的重要塑造者。

奥地利的部分,屡屡说到的,都是哈布斯堡王朝,那么此时,不妨梳理一下两者的关系:

维特尔斯巴赫家族与哈布斯堡王朝,是中世纪至近代欧洲最具影响力的两大贵族势力,核心活动区域均集中在中欧(今德国、奥地利及周边地区)。两者的关系贯穿数百年,既因共同的政治目标、宗教立场形成合作,也因神圣罗马帝国的主导权、领地扩张、选帝侯地位等核心利益产生过激烈竞争,最终在欧洲历史格局的演变中,形成既依存又制衡的复杂互动模式。

一、中世纪至文艺复兴:早期合作与初步竞争(12-16世纪)

这一阶段,两大家族的关系以有限合作为主,同时暗藏权力博弈,核心背景是神圣罗马帝国的内部秩序构建。

哈布斯堡王朝的崛起较早,13世纪起便通过联姻、继承等手段扩张势力,1438年后更是长期垄断神圣罗马帝国皇帝之位(除1742-1745年短暂中断),成为帝国最核心的统治力量。维特尔斯巴赫家族则以巴伐利亚为根基,1180年获得巴伐利亚公国后,逐步成为南德最强大的贵族势力之一,且在1506年获得神圣罗马帝国选帝侯身份,这一身份赋予家族参与皇帝选举的权力,成为制衡哈布斯堡的关键筹码。

两者的早期合作,主要体现在共同对抗外部威胁上,如13世纪,两者曾联手抵制霍亨斯陶芬家族的霸权,维护神圣罗马帝国的贵族分权体系;再如15世纪,面对奥斯曼帝国对欧洲东部的入侵,两大家族均以天主教势力代表的身份,支持帝国的军事防御,避免中欧领地被异族渗透。

两者之间的竞争,集中在领地边界与选帝侯影响力上。巴伐利亚与哈布斯堡的核心领地(今奥地利、捷克等地)相邻,双方多次因边境城镇、矿产资源的归属产生摩擦;同时,哈布斯堡虽长期掌控皇帝之位,但需争取选帝侯支持,而维特尔斯巴赫作为选帝侯之一,常利用这一身份向哈布斯堡索要领地免税权、官职任命权等利益,偶尔还会联合其他选帝侯制衡皇帝的集权企图,避免哈布斯堡独霸帝国。

二、宗教改革至三十年战争:宗教同盟下的权力再分配(16-17世纪)

16世纪宗教改革后,欧洲分裂为天主教与新教两大阵营,两大家族因共同的天主教立场走向紧密合作,但合作背后仍暗藏对天主教联盟主导权的争夺,最终在三十年战争(1618-1648)中达到顶峰。

哈布斯堡王朝(尤其是西班牙哈布斯堡分支与奥地利哈布斯堡分支)是天主教的坚定捍卫者,致力于在神圣罗马帝国内压制新教势力,重建天主教的统一权威;维特尔斯巴赫家族同样坚守天主教(巴伐利亚是南德天主教文化核心),1609年,家族主导成立天主教联盟,与哈布斯堡主导的帝国军队联手,对抗新教诸侯组成的 新教联盟。这种宗教同盟关系在三十年战争初期尤为紧密,巴伐利亚选帝侯马克西米利安一世(1662-1726)率领天主教联盟军队,配合哈布斯堡皇帝的军队攻占新教势力的核心区域上普法尔茨,一度扭转了战局。

但这种合作很快便因利益分配破裂。哈布斯堡希望战后将上普法尔茨收归帝国直接管辖,而维特尔斯巴赫则要求将其纳入巴伐利亚领地作为战利品。最终,在 1648年的《威斯特伐利亚和约》中,维特尔斯巴赫凭借战争中的贡献,成功获得上普法尔茨的统治权,同时保住了选帝侯身份;哈布斯堡虽维持了皇帝地位,却因战争消耗元气大伤,对帝国诸侯的控制力减弱。这场战争后,两大家族的关系从宗教盟友回归权力制衡,维特尔斯巴赫通过获得新领地,成为南德足以抗衡哈布斯堡的势力,使神圣罗马帝国形成了哈布斯堡(奥地利)主导东部、维特尔斯巴赫(巴伐利亚)主导南部的格局。

三、18世纪至拿破仑时期:从邦国博弈到王朝地位洗牌(18-19世纪初)

18世纪,神圣罗马帝国逐渐走向松散,两大家族的竞争也从帝国内部权力转向 独立邦国的利益扩张,尤其在奥地利王位继承战争(1740-1748)中,关系彻底走向对立。

1740年,哈布斯堡王朝的查理六世去世,其女玛丽亚・特蕾西亚继位,引发部分欧洲贵族对哈布斯堡继承权的质疑。维特尔斯巴赫家族的巴伐利亚选帝侯卡尔・阿尔布雷希特(1708-1745)趁机联合普鲁士、法国等势力,争夺神圣罗马帝国皇帝之位,并于1742年成功加冕为皇帝(即查理七世),成为1438年后首位非哈布斯堡出身的帝国皇帝。这一举动直接挑战了哈布斯堡的核心利益,玛丽亚・特蕾西亚率领奥地利军队反击,双方在巴伐利亚、 Bohemia(今捷克)等地展开激战。1745年查理七世去世,维特尔斯巴赫家族无力继续维持皇帝地位,被迫承认玛丽亚・特蕾西亚的丈夫弗朗茨一世为新皇帝,这场战争以哈布斯堡的胜利告终,维特尔斯巴赫则丧失了部分领地,且元气大伤。

19世纪初,拿破仑战争彻底重塑了欧洲格局,两大家族的关系也因外部势力的干预而发生了根本性变化。1806年,拿破仑解散神圣罗马帝国,哈布斯堡王朝被迫放弃帝国皇帝称号,转而以奥地利帝国为核心重建势力;维特尔斯巴赫家族则选择依附拿破仑,在其支持下,巴伐利亚从公国升级为王国(1806年),家族成员马克西米利安一世(1756-1825)成为首位巴伐利亚国王,同时获得了原属于奥地利的部分领地。此时,两者的关系从神圣罗马帝国内的竞争转变为独立欧洲国家(奥地利帝国与巴伐利亚王国)之间的外交关系,虽仍有领地争议,但因共同面临拿破仑的压力,暂时趋于缓和。

四、近代德意志统一时期:立场分化与最终疏离(19世纪中后期)

19世纪中叶,德意志统一成为时代主题,两大家族因统一主导权的立场差异,关系彻底疏离,最终走向不同的历史归宿。

哈布斯堡王朝的奥地利帝国,试图联合所有德意志邦国(包括巴伐利亚),建立由奥地利主导的大德意志联邦;而维特尔斯巴赫家族的巴伐利亚,作为南德最大的邦国,既不愿受奥地利控制,也对普鲁士主导的小德意志方案保持警惕。1866年,普奥战争爆发,巴伐利亚最初选择支持奥地利,奥地利战败后,巴伐利亚被迫加入普鲁士主导的北德意志邦联;1871年德意志帝国成立,巴伐利亚成为帝国的一个邦国,维特尔斯巴赫家族保留了王室头衔,但丧失了实际政治权力。

哈布斯堡王朝则因普奥战争失败,被排除在德意志帝国之外,转而专注于奥地利-匈牙利二元帝国的统治。此后,维特尔斯巴赫家族的巴伐利亚与哈布斯堡的奥地利,分别隶属于两个不同的政治实体,互动逐渐减少。1918年一战结束后,两大王朝均因革命浪潮倒台,哈布斯堡王朝的奥匈帝国解体,维特尔斯巴赫王朝的巴伐利亚王国终结,两者之间持续数百年的互动历史也随之画上了句号。

五、核心总结:利益主导的动态平衡

维特尔斯巴赫家族与哈布斯堡王朝的关系,本质上是中欧贵族势力围绕着权力、领地、宗教三大核心利益展开的动态博弈:

其合作源于共同需求:面对外部威胁(如奥斯曼入侵、新教扩张)或宗教共识(天主教立场),两者曾短暂结盟,维护中欧贵族的整体利益;

其竞争源于核心矛盾:神圣罗马帝国的主导权、选帝侯地位、相邻领地的归属,始终是两者之间冲突的焦点,这种竞争塑造了中世纪至近代中欧的政治格局;

最终走向疏离:随着欧洲民族国家的兴起、拿破仑战争与德意志统一的冲击,两大家族的传统利益格局被打破,最终在20世纪初的革命中一同退出历史舞台。

两者之间的互动,不仅是两个家族的兴衰史,更是欧洲从中世纪封建制向近代民族国家转型的缩影。

如上梳理之后,思路变得清晰了,可以专心来参观慕尼黑王宫了。

慕尼黑王宫坐落于德国慕尼黑市中心,是德国规模最大的市内宫殿建筑群,与巴伐利亚维特尔斯巴赫王朝的统治深度绑定,该家族对巴伐利亚地区的统治长达约 738年(1180年至1918年),自1385年家族在此建造王宫原始雏形新堡后,便将其统治中心从兰茨胡特迁至慕尼黑,从此这里便成为王朝近530年里的权力核心与文化载体。

王宫的历史跨度贯穿多个世纪,从14世纪兼具防御功能的城堡起步,历经数代统治者的扩建与改造,逐步融合了文艺复兴、巴洛克、新古典主义等多重艺术风格,最终发展为庞大的宫殿综合体。如今,这里作为博物馆与文化场所,不仅完整保留了维特尔斯巴赫王朝兴衰的印记,更承载着慕尼黑乃至整个巴伐利亚地区的厚重历史记忆。

一、历史脉络:从城堡到宫殿的六百年演变

慕尼黑王宫的起源与维特尔斯巴赫家族的统治需求深度绑定,每一次扩建与改造都对应着家族权力的提升与时代背景的变迁。

1. 奠基阶段:防御性城堡的诞生(13-15世纪)

1255年,维特尔斯巴赫家族将统治中心从兰茨胡特迁至慕尼黑,但此时仅设有简易行政与居住设施。1385年,家族成员阿尔布雷希特一世为巩固南部领地防御,下令建造新堡,一座环绕护城河的砖石城堡,设有高耸塔楼、地牢与狭窄居住空间,兼具军事防御与日常起居功能,成为王宫的原始雏形。15世纪,随着慕尼黑城市地位的提升,城堡逐步弱化了防御属性,增设了小型议事厅与私人礼拜堂,开始向贵族居所转型。

2. 文艺复兴转型:从实用到文化彰显(16世纪)

16世纪,维特尔斯巴赫家族成为神圣罗马帝国选帝侯,权力与财富的积累,推动着王宫进入首次大规模扩建。1550年至1571年,选帝侯阿尔布雷希特五世主导改造,核心工程是建造安蒂库 arium。这是一座长69米、宽12米、高13米的大厅,是阿尔卑斯山以北最大的文艺复兴风格建筑,墙面采用意大利卡拉拉大理石装饰,穹顶绘制古罗马神话主题壁画,最初用于陈列家族收藏的古罗马雕塑与青铜文物,后来成为王室举办盛大宴会、接待外国使节的核心场所。同期,阿尔布雷希特五世还增设了绘画陈列室,收藏丢勒、霍尔拜因等北方文艺复兴名家的作品,让王宫从 权力据点转向文化展示空间。

3. 巴洛克扩张:规整布局的形成(17世纪)

17世纪初,巴伐利亚卷入三十年战争,王宫部分区域受损。战后,选帝侯马克西米利安一世(1662-1726)启动修复与扩建,确立王宫围绕庭院展开的基本布局。旧城堡剩余的防御塔楼被拆除,新建了对称的四翼建筑群,以中央庭院为核心,东西两翼为政务与侍从区域,南北两翼为王室起居空间,翼楼之间通过连廊连接,形成十个相互贯通的庭院。这一时期的建筑融入巴洛克早期元素,立面增设浮雕与科林斯柱式,内部房间的天花板绘制家族历史题材壁画,家具采用胡桃木与镀金工艺,整体风格从文艺复兴的简洁转向巴洛克的华丽。

4. 鼎盛与完善:从选帝侯宫到国王宫殿(18世纪-19世纪初)

1806年,巴伐利亚升级为王国,王宫随之成为国王宫殿,进入最后一次大规模扩建。国王马克西米利安一世(1756-1825)重点改造了老宫殿区域,将原政务厅升级为皇家议会厅,墙面覆盖深红色丝绸挂毯,悬挂巴伐利亚历代统治者肖像;增设国王书房与王后寝宫,书房采用樱桃木家具与皮革装订书籍,寝宫则以浅蓝色洛可可风格装饰,搭配水晶吊灯与刺绣床品。1826年至1835年,国王路德维希一世邀请建筑师利奥・冯・克伦策设计了国王殿这座面向马克斯 – 约瑟夫广场的新古典主义翼楼,立面模仿佛罗伦萨彼提宫的庄重风格,内部采用白色大理石与浅金色浮雕,打造国王接待厅、皇家宴会厅等大型空间,用于举办加冕典礼与外国王室来访仪式;同期,画家尤利乌斯・施诺尔・冯・卡洛尔斯菲尔德在尼伯龙根大厅创作了天顶画与墙画,以《尼伯龙根之歌》为主题,成为德国浪漫主义艺术的重要代表作。

5. 损毁与重生:二战后的修复(20世纪)

1944年至1945年,盟军轰炸慕尼黑,王宫 60% 以上的建筑被毁,安蒂库 arium 大厅的穹顶坍塌,国王殿的大理石立面受损,大量馆藏文物被损毁或遗失。1945年战争结束后,巴伐利亚州政府启动修复工程,遵循原真性原则,依据18-19世纪的建筑图纸与照片,复刻坍塌的穹顶壁画;从意大利进口与原材质一致的大理石,修复国王殿立面;通过档案文献追溯遗失文物的信息,部分藏品从私人收藏或海外博物馆追回。1958年,王宫核心区域修复完成并对外开放,1990年青铜厅与珍宝馆全部修复完毕,2005年屈维利埃剧院完成最后一轮翻新,至此王宫算是恢复了历史原貌。

二、建筑布局与空间功能:多风格融合的宫殿综合体

慕尼黑王宫总占地面积约9万平方米,围绕十个庭院展开,分为老宫殿、国王殿、宴会厅三大核心区域,每个区域既独立又贯通,涵盖政务、居住、文化、祭祀等多重功能。

1. 老宫殿:历史最悠久的核心区域

老宫殿位于王宫东北部,是1385年的新堡的所在地,也是王宫历史最悠久的部分,主要包含以下关键空间:

安蒂库 arium 大厅:长69米的文艺复兴风格大厅,最初为王室文物陈列室,19世纪后改为王室宴会厅,如今作为王宫博物馆的序厅,陈列着16世纪的意大利雕塑;大厅穹顶壁画1945年被毁,1950年代依据残片复刻,主题为古罗马神话中的酒神节庆典。

祖先画廊:17世纪洛可可风格长廊,墙面悬挂121幅维特尔斯巴赫家族成员肖像,从13世纪的路德维希二世到19世纪的路德维希一世,部分肖像由德国巴洛克画家约翰・巴普蒂斯特・齐默尔曼创作;画廊尽头设有家族徽章浮雕,象征家族血脉延续。

皇家礼拜堂:16世纪哥特式与文艺复兴融合风格的小型教堂,内部设有大理石祭坛与彩色玻璃窗,玻璃窗描绘圣经故事,祭坛上方悬挂17世纪佛兰德斯画家彼得・保罗・鲁本斯的宗教画作;这里曾是王室日常祈祷场所,如今每周举办一次小型宗教音乐会。

2. 国王殿:新古典主义的权力象征

国王殿位于王宫西南部,面向马克斯-约瑟夫广场,是19世纪新古典主义风格的代表,主要功能为王室政务与高端接待:

国王接待厅:国王殿的核心空间,面积约400平方米,地面采用黑白大理石拼花图案,墙面装饰浅金色浮雕,浮雕主题为古希腊神话中的英雄事迹;厅内摆放着8尊意大利白色大理石雕像,分别代表智慧、正义、勇气等美德;这里曾是国王接见外国使节与贵族的场所,如今用于举办王宫年度文物特展。

皇家议会厅:长方形空间,墙面覆盖深红色天鹅绒挂毯,挂毯绣有巴伐利亚王国的疆域地图;厅内设有16把胡桃木座椅,对应王室成员与政府高官的席位,中央为国王宝座,宝座采用镀金工艺与皮革装饰,上方悬挂巴伐利亚王国国徽;1918年王朝终结前,这里是巴伐利亚王室召开政务会议的场所。

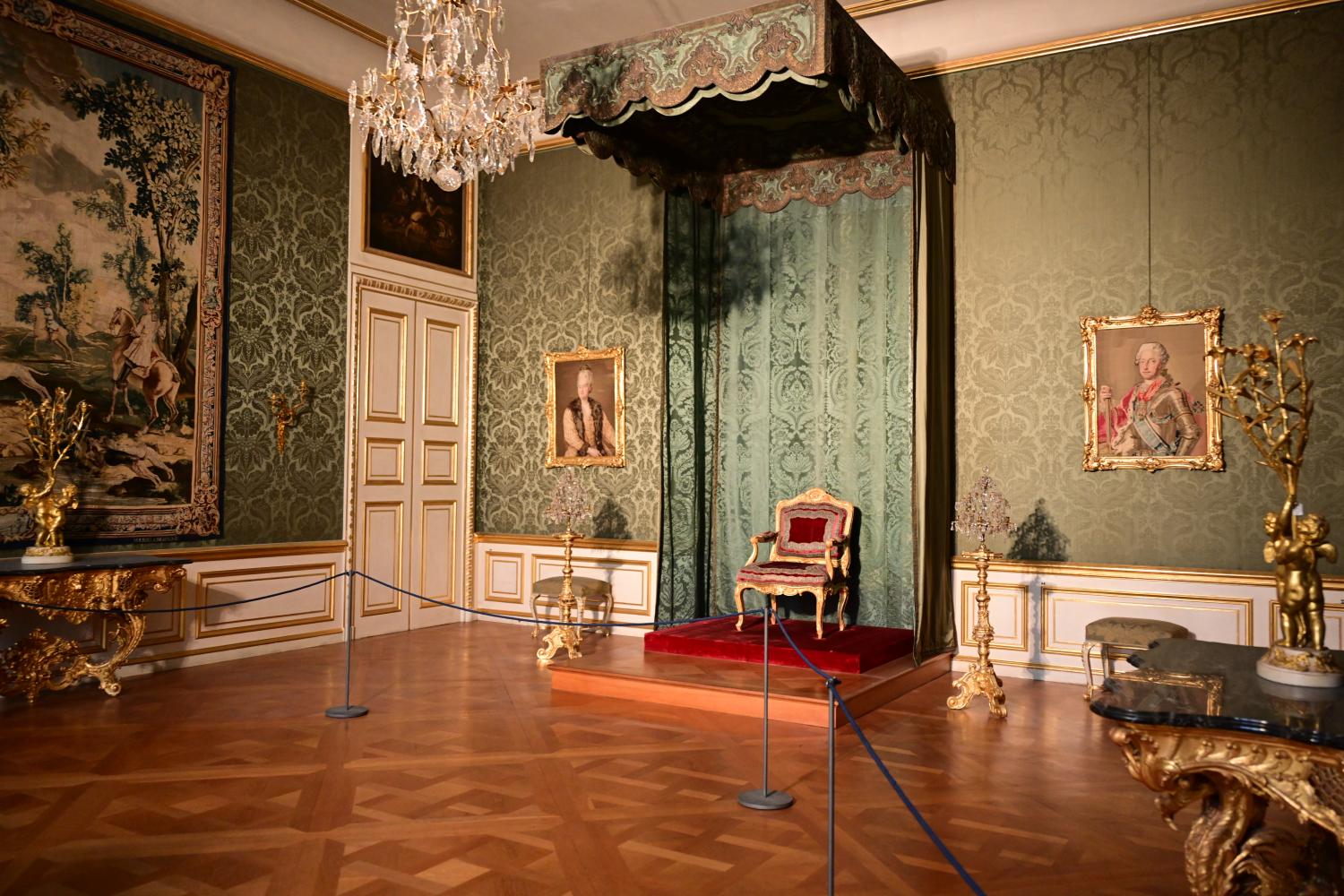

国王寝宫:位于国王殿二层,空间分为卧室与更衣室,卧室采用浅蓝色丝绸墙面,搭配白色洛可可风格家具,床品为手工刺绣的花卉图案;更衣室内设有多组胡桃木衣柜,用于存放国王的朝服与日常服饰;如今寝宫按1835年的物品清单复原,展示王室的日常生活场景。

3. 宴会厅:文化与社交的核心场所

宴会厅位于王宫东南部,连接王宫花园,主要用于举办王室宴会、戏剧表演与音乐演出:

屈维利埃剧院:隐藏于宴会厅一翼的洛可可风格小型剧院,1751年由建筑师弗朗索瓦・屈维利埃设计,仅能容纳250人,舞台与观众席采用深红色丝绒装饰,墙面与天花板绘制金色藤蔓图案,声学设计极佳,即使无扩音设备也能保证每个座位清晰听到声音;这里曾是王室私人剧院,如今定期举办巴洛克歌剧与室内乐演出。

赫拉克勒斯厅:面积约600平方米的大型宴会厅,因天花板绘制赫拉克勒斯十二项功绩的壁画而得名,壁画是18世纪由德国画家卡尔・罗特曼创作的;厅内设有24根科林斯柱式,支撑高12米的穹顶,地面采用大理石拼花;如今是巴伐利亚广播交响乐团的主要表演场地,每年举办约50场古典音乐会。

王宫花园:位于宴会厅南侧,总面积约1.5万平方米,采用法式园林设计,以中央喷泉为核心,两侧对称分布修剪整齐的灌木与花卉;花园内设有多个大理石雕塑,主题为古希腊神话人物;这里曾是王室休闲散步的场所,如今对公众开放,可通过宴会厅的玻璃门直接进入。

三、馆藏与文物:王朝文化的物质载体

慕尼黑王宫的馆藏涵盖雕塑、绘画、珠宝、家具、钟表等多个类别,共计约1.5万件文物,分别陈列于珍宝馆、青铜厅、绘画陈列室与家具展厅,完整呈现维特尔斯巴赫家族的艺术品味与财富积累。

1. 珍宝馆:王室权力的象征

珍宝馆位于老宫殿地下一层,分为皇冠珠宝、宗教器物、日常饰品三个展区,主要展品包括:

巴伐利亚国王王冠:1807年为国王马克西米利安一世制作,采用黄金材质,镶嵌144颗钻石与28颗红宝石,顶部装饰一颗10克拉的蓝宝石;王冠内衬深红色天鹅绒,仅在加冕典礼与重大庆典时使用,1918年后成为永久展品。

圣物盒:16世纪意大利工匠制作的银质圣物盒,表面镀金并镶嵌宝石,内部存放据称是耶稣受难时使用的荆棘碎片;圣物盒造型为哥特式教堂,盒盖可打开,盒身雕刻圣经故事,是王室重要的宗教藏品。

王室项链:19世纪为王后特蕾莎制作的钻石项链,由56颗梨形钻石串联而成,总重量约200克拉;项链搭配同款耳环与胸针,组成完整的首饰套装,曾在1855年巴黎世界博览会上展出。

2. 青铜厅:文艺复兴雕塑的宝库

青铜厅位于老宫殿一层,陈列16世纪末至17世纪初的40余件青铜雕塑,均为意大利与德国文艺复兴时期的代表作:

海神尼普顿雕像:意大利雕塑家詹波隆那创作的青铜雕像,高2.5米,表现海神手持三叉戟的威严形象;雕像底座采用大理石材质,雕刻海浪与海怪图案,1590年由阿尔布雷希特五世从佛罗伦萨购入。

罗马皇帝群像:一组8尊青铜雕像,分别表现罗马帝国的8位皇帝,每尊高约1.8米,由德国雕塑家彼得・维谢尔制作;雕像细节精湛,衣纹与面部表情刻画生动,是北部文艺复兴雕塑的典范。

3. 绘画与家具收藏:艺术品味的呈现

绘画陈列室:位于老宫殿二层,收藏15至19世纪的欧洲绘画,包括德国画家丢勒的肖像画,佛兰德斯画家鲁本斯的神话画作,意大利画家提香的宗教作品;其中最著名的是丢勒1500年创作的自画像,画面中画家身着华丽服饰,背景为深色天鹅绒,是文艺复兴时期自画像的代表作。

家具展厅:分布于老宫殿与国王殿的多个房间,陈列17至19世纪的王室家具,包括洛可可风格的镀金胡桃木梳妆台,新古典主义风格的大理石面餐桌,巴洛克风格的皮革沙发;部分家具仍保持原始使用状态,如国王书房的樱桃木书桌,桌面上留有国王路德维希一世的手写笔记痕迹。

四、开放信息与参观体验:历史与当代的互动

慕尼黑王宫如今作为巴伐利亚州立博物馆的重要组成部分,向公众开放大部分区域,并通过导览服务、文化活动等形式,让游客深入感受宫殿的历史与文化。

门票分别皇宫博物馆的珍宝馆,我们只购买了博物馆的门票,单人票7欧元。

另有语音导览器,包括中文的,提供包含王宫历史、建筑风格、馆藏文物的详细介绍,导览时长约120分钟。

每月在赫拉克勒斯厅会举2至3场古典音乐会,邀请巴伐利亚广播交响乐团、慕尼黑爱乐乐团等知名乐团演出,曲目以巴赫、莫扎特、贝多芬的作品为主,此行没有为之准备。

每年,还会举办1至2场主题特展,如2023年的维特尔斯巴赫家族与文艺复兴特展,2024年的王宫珠宝修复成果展等。

每年夏季的7-8月,还会举办王室下午茶活动,游客可在王宫花园的凉亭内品尝巴伐利亚传统下午茶,同时欣赏巴洛克风格的室内乐表演。

五、文化意义与价值:慕尼黑的历史名片

慕尼黑王宫不仅是一座历史建筑,更是巴伐利亚文化认同的核心:它见证了维特尔斯巴赫家族的兴衰,记录了巴伐利亚从公国到王国的演变,融合了文艺复兴、巴洛克、新古典主义等多个时期的艺术风格,成为欧洲宫廷建筑的典范。作为博物馆,它向公众展示了中世纪至近代欧洲的政治、艺术与生活方式,每年吸引约150万游客参观,是慕尼黑最受欢迎的文化景点之一。同时,王宫的修复与保护工作,也为历史建筑的活化利用提供了范例,其建筑与馆藏也持续为当代艺术、历史研究提供灵感,成为连接慕尼黑过去与未来的重要纽带。

之所以在参观开始前用了如此巨量的笔墨,因为参观的过程感觉很仓促,也潦草,人在其中,几乎分不清哪里是哪里,就算一直在听着导览器,也不是完全弄得明白,倒不如事后的这些整理,让思路更清晰。

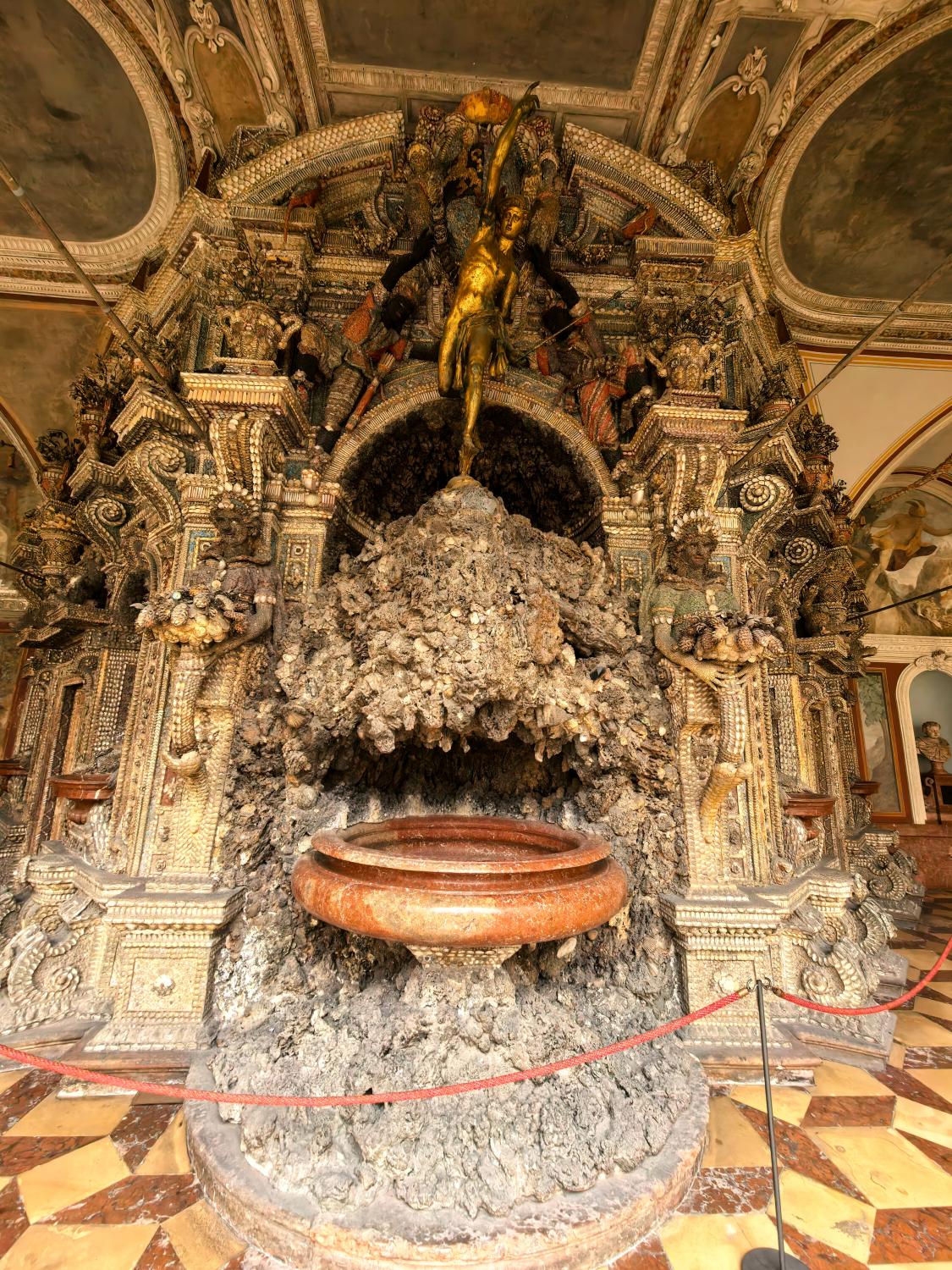

下面的图片,大抵是按拍摄的顺序罗列的,挑重点,主要是个人的喜好,不代表什么。

购买的只是王宫博物馆的门票,从先祖画廊开始。进入画廊前看到的雕像,与日耳曼神话元素紧密相关,是象征德意志民族精神的 日耳曼尼亚拟人化表达,或是日耳曼神话中与森林、狩猎相关的神祇,带有原始力量与野性特质。

进入先祖画廊,陈列着上百位巴伐利亚历代皇室成员的镀金油画像,迅速感受到维特尔斯巴赫家族的历史厚重感。

会不会第一时间被震惊到?

设计上属于典型的洛可可风格装饰。天花板与墙壁布满繁复精美的金色雕花,搭配带有艺术感的油画,尽显奢华精致。