D14,2025年8月1日,采尔马特小镇,缆车+火车,登上戈尔内格拉特观景台,在利菲尔湖邂逅阿尔卑斯花园,品尝奶酪火锅,对瑞士的印象进一步加深

行程进入第十四天,采尔马特小镇阿尔卑斯山奥安林酒店的早餐,已经备好了。

餐厅算不上大,但品种可谓齐全,每一个种类都进行了细分。

瑞士元素,充斥着每一处细节,时刻都在提醒着游客,此时所处的位置是瑞士而不是其他国家。

发现这家酒店特别喜欢用杯子、瓶子,能装进杯瓶中的,都装进去了,完全不嫌清洗时的麻烦。

人坐下来,还会得到格外订制款的现榨果汁。装果汁的瓶子干净又好看,体验感太完美了。

美感,体现在所有的细节中,就算是熟蛋,也摆放得极具美感,而且还配有蛋托。

水果随便吃,这一点火器对游客也是太友好了。

每天早上,衣襟都是陪餐员,只陪不动手,更不动口。

餐后离开酒店,前往缆车站,前往戈尔内格拉特。

方向上,与前一日的缆车不是一个,最终抵达的地点也不一样。

街上来来往往的,都是游客,其中有很多徒步者。

经过采尔马特火车站,前一日就是从这里出的站。

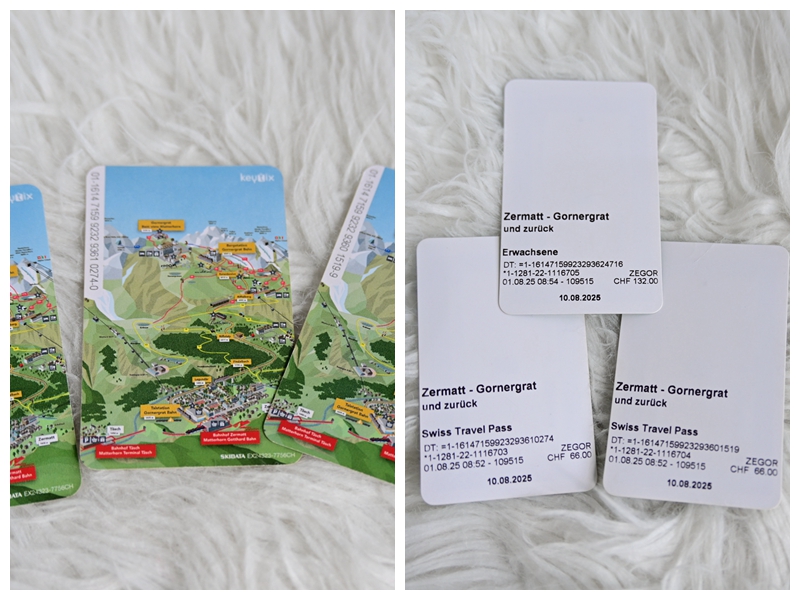

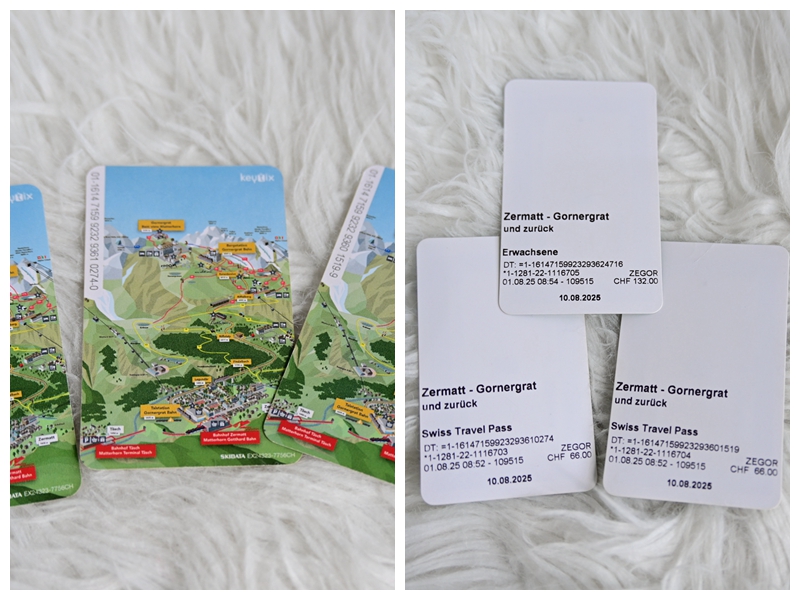

从采尔马特缆车站,先乘坐缆车至里菲尔贝格,再换乘火车前往戈尔内格拉特。

换一种更直观的表达

:采尔马特 → 缆车 → 里菲尔贝格 → 火车 → 戈尔内格拉特。

购票时发现,这条线的票比昨天还要贵,成人要132瑞士法郎。还好在窗口结织了一对来自咱大东北的小青年,分享了他们的瑞士旅行通票,跟着享受了一张半价票,省了好大一笔钱,此时还要再真心感谢一次咱热心肠的东北老乡。

从采尔马特出发的缆车为Riffelberg Express,这是一条连接采尔马特镇与里菲尔贝格的短途缆车线路,仅在特定季节运营(如 2025 年冬季11月30日至4月21日,夏季7月至8月)。

缆车从采尔马特的Furi站(海拔1962米)出发,直达海拔2,582米的里菲尔贝格站(Riffelberg,),中途不停靠其他站点。

下了缆车,再换乘火车。

这是一种特别设计的火车,铁轨中间多出一条齿轨。

通往戈尔内格拉特的铁路(Gornergrat Bahn),是瑞士第一条全电气化齿轨铁路,其动力系统自1898年开通以来始终以电力驱动,堪称阿尔卑斯山区铁路工程的典范。

铁路采用725V三相交流电作为动力源,通过双架空导线传输电力,轨道本身作为第三根导体构成完整电路。这种设计在全球仅见于四条铁路,是应对高海拔、大坡度(最大20%)的高效方案。

铁路采用瑞士工程师Roman Abt发明的Abt齿轨技术,通过机车底部的齿轮与轨道中央的齿条啮合,确保在陡峭路段的抓地力。这一系统自1898年沿用至今,是铁路安全运行的核心保障。

目前运行的主力车型为Stadler Rail Polaris EMU,是一种轻量化电力动车组,配备200kW牵引电机,最高时速可达28km/h(上行)和 21km/h(下行)。列车采用模块化设计,可灵活调整编组以适应客流变化。

这条铁路从采尔马特镇中心的火车站(Zermatt GGB Station)出发,途经芬菲巴赫(Finfelbach)、里菲尔阿尔普(Riffelalp)、里菲尔贝格(Riffelberg)和罗腾波登(Rotenboden)等站点,最终抵达戈尔内格拉特,全程约33分钟,垂直爬升1469米(从海拔1604米攀升至3089米),全程9.3公里。其电气化设计避免了蒸汽机车在缺氧环境下的动力衰减问题,确保全年可靠运行。

而我们并不是从起点上的火车,而是中途转上来的,所以上行时只停靠罗腾波登一个站点,很少有人在这个车站下车。

在缆车上,又看到马特洪峰,被云雾缭绕,很是美妙。

其他系列山峰,一座挨着一座。

赶上了好天气,看什么、什么都是美。

火车上,继续看马特洪峰,有些被云雾缠住了,脱不开身。

火车的终点,是戈尔内格拉特(Gornergrat)。

戈尔内格拉特站(Gornergrat Station)以海拔3089米的高度,稳坐欧洲最高露天火车站的宝座。这一地位不仅源于其地理位置的特殊性,更与其百年历史和独特的工程设计密不可分。

虽然接下来我们还会去到的少女峰站(Jungfraujoch)以3454米的海拔成为欧洲铁路最高点,但却完全位于冰川隧道内,属于封闭空间。而戈尔内格拉特站则完全暴露在自然环境中,站台和周边设施均无屋顶遮蔽。这种设计让游客在抵达车站的瞬间,便能直面包括马特洪峰在内的29座海拔4000米以上的群峰,感受到强烈的与山同高感。

用手机全景扫了一幅图,已经足够广了,却还是容纳不下视野的辽阔。

戈尔内格拉特站不仅是一个交通枢纽,更是人类挑战自然极限的见证。其露天设计让游客在3089米的高空与阿尔卑斯山脉亲密接触,而电气化齿轨铁路的百年传承则体现了瑞士对工程精度与可持续发展的不懈追求。

下了火车, 扑面而来的山风与亘古雪峰的对视,便是对 “欧洲最高露天火车站” 这一殊荣的最佳诠释。

从戈尔内格拉特站的全景平台,可清晰分辨出以下冰川(按顺时针方向):

1、格伦茨冰川(Grenz Glacier)

位于罗莎峰(Monte Rosa)南麓,是当前戈尔内格拉特站视野中最显著的冰川。长约10公里,冰舌宽度达1.5公里,其冰面因岩石碎屑覆盖呈现深灰色,与周围白色冰川形成鲜明对比。

2、双生冰川(Zwilling Glacier)

因两条冰流平行流淌得名,位

于利菲尔峰(Riffelhorn)西侧,紧邻戈尔内格拉特站。受气候变暖影响,其冰体体积在过去的50年内减少了40%,冰裂缝扩张显著。

3、施瓦茨冰川(Schwärz Glacier)

因冰面覆盖着大量的火山灰和岩石碎屑而得名,德语 “Schwärz” 意为 “黑色”。冰川表面布满冰塔林,是高海拔地区特有的冰蚀地貌,在阳光照射下形成独特的光影效果。

4、布赖特峰冰川(Breithorn Glacier)

位于布赖特峰(Breithorn,4164米)北坡,是登山者前往马特洪峰的重要途经点。其冰面坡度较缓,常作为冰川徒步的入门路线,从戈尔内格拉特站可清晰看到徒步者的身影在冰面上移动。

5、下特奥杜尔冰川(Unterer Theodul Glacier)

靠近瑞士-意大利边境,与上特奥杜尔冰川(Oberer Theodul Glacier)隔山相望。尽管已与戈尔内冰川主体分离,但仍是该区域重要的水源地,其融水通过戈尔内拉河(Gornera)注入采尔马特镇。

下图,是戈尔内冰川(Gorner Glacier)的核心支流

格伦茨冰川(Grenz Glacier),也就是上面说的第一条冰川,冰舌宽阔,冰川壮丽。戈尔内冰川是一个大型冰川系统,总面积53平方公里,是阿尔卑斯山区的第二大冰川系统,由多条支流冰川汇聚而成。

下图的山峰是杜富尔峰(Dufourspitze),是瑞士的最高峰,海拔4634米,位于采尔马特的蒙特罗萨山脉。

上图中间的湖,是戈尔内湖(Gorner See),是由戈尔内冰川退缩形成的季节性冰缘湖。夏季因冰川融水形成的戈尔内湖,湖水呈独特的蓝绿色,是阿尔卑斯山区冰川退缩的典型景观之一,与周边的雪山、冰川组合,景致独特。

下图是其放大版。

下图是格伦茨冰川、杜富尔峰和戈尔内湖的组合版,这风景,太亮眼。

换一个视角,再拍瑞士最高山峰,姿势也可以不一样,其实是和其他游客学来的。

此时海拔4478米的马特洪峰,被云雾遮去了很大一部分,看点明显缺失。

此时下行的火车,无疑也是一景。

不辨这些山峰的名字,只记得天空的辽阔。

在这样的观景台上,人都会很兴奋。

拍照也很配合,就是太晃眼睛了,没有墨镜的话,眼睛很难睁开。

就是在这样的观景台上,手机拍的风景图,完全不输相机,色彩还更艳丽一些。

有人物加进来,效果就牵强了。

所以,还是人到哪儿相机到哪儿,离不开。

不吃早餐的衣襟,难免肚里发空,进咖啡馆要了一杯热巧克力,这才舒服些。

此时的咖啡馆,一定不是一间普通的咖啡馆,而是至美的存在。

还发现一个名为

伯纳德・冯・奥斯塔的小教堂,海拔近3100米。

教堂

建于1950年,是欧洲海拔最高的教堂之一。

教堂以圣伯纳德(St. Bernard of Aosta)命名,内部装饰简朴。

祭坛木雕,展现了圣伯纳德、圣毛里求斯和圣提奥杜尔三位圣人的形象。

戈尔内格拉特观景台区,还有一间

马特洪峰多媒体体验世界(ZOOOM the Matterhorn)。

这里是一座沉浸式的多媒体展馆,于2021年开放,投资近900万瑞士法郎打造而成。

其中的知识科普区,播放涵盖马特宏峰的历史事件、高海拔生态及戈尔内格拉特铁路的发展历程等片子。

片子是循环播放的,全部看完了。

其中各种场景的转换间,一次次被感动。

四季的变化,哪一季都不愧对世界最美的风景区。

自然现象中呈现的马特洪峰,也是让人由衷敬佩。

白天或是黑夜,山都在那里,雪也在那里。

春天来了,花儿会开。

在互动展区,还通过潜望镜,以3D 影院和虚拟滑翔伞的形式,从不同维度观看了马特洪峰的四季风貌与地质细节。

在戈尔内格拉特火车站,还展示着一台金色的机车,这里有着125年历史的古老机车,是记录戈尔内格拉特铁路历史的重要展品,与巍峨的山峰交相辉映,做为游客,此时也是非常有必须拍照留念的热点。

总之,对戈尔内格拉特车站和观景台的感觉,太好了。

下山之前,还点了快餐,吃得暖一些。

然后,真的坐上火车下行了。

在

罗腾波登(Rotenboden)站,下了车。

罗腾波登是戈尔内格拉特铁路沿线的重要站点,海拔2815米,以观赏利菲尔湖(Riffelsee)和马特i洪峰的倒影而闻名。

站台上,又发现一幢石砌的建筑,带有十字架标识。

这里,有若干徒步路线。

还有一处阿尔卑斯花园,很好奇,此时的花园里,会有些什么样的花呢?

还确实有很多花。

只不过,都是缩小版的。

都像是多肉。

又小又多,镜头一时变得很忙很忙。

这些小花,与雪山的巍峨反差巨大,却同样坚韧,非常了不起。

在这间微缩的花园里,流连,无法自拔。

双眼双手双脚,都被迷住了、粘住了。

这些花儿的名字,都在标识牌中,但此时已经不必知道,记得它们的样子就好。

还有只开了半边的花,因为觉得更特别,所以拍下了标识牌。

其名为高山小米草(Euphrasia alpina Lam),德语俗称 “Alpen-Augentrost”(阿尔卑斯眼药草),是生长在阿尔卑斯高海拔区域的草本植物,花朵呈淡紫色或白色,具有一定的药用历史,可用于眼部护理。

这些小花,尽管自然环境谈不上多优渥,却都开得太认真、太努力了。

各色的小花交杂在一起,各自美丽。

这个花拍得最多,因为颜色更显眼一些。

镜头总是在围绕着它们转。

有色彩、有高度,也不会随风飘摇,所以更容易拍。

黄色的花,多是丛生的。

其中有一丛开得特别新鲜艳丽。

一个大概是来自中国的年老美女,为了这丛花,跨过了步道边的绳索,花前蹲下,做为御用摄影师的老伴同时就位。此时,一个欧洲老男人经过,大声叱喝并伴着谩骂,明显是在骂Chinese怎样怎样。对那位美女同样不齿,但做为Chinese的一员又觉得不公平,这瓜烙吃的,还真是赶时候。

拍花,拍到停不下来。

只是拍花,就够了,再美的脸,此时都没必须与花同框。

其中,也有一些是高原环境中常见的。

比如桔梗科的风铃草,颜色总是招人喜爱,花型更是可爱。

哪怕只有星星点点,却也足够耀眼。

花上,还发现了小虫,翅膀上有着红色的斑点,之前绝对没见过。

一路向下,一路追着花。

就是这样的一间阿尔卑斯花园。

一路向下,可到达利菲尔湖。

衣襟觉得体力不足,只走了几步就回去了,一个人一边拍花,一边坚持着走到了利菲湖边。

果然,没有白走的路,这里还真是看马特洪峰的绝佳地点。

如果云完全散开,倒影就更完美了。

听一对年轻人说,已经在这里等了好几个小时了,还准备再等一会儿,看是否能有运气,拍到更美的马特洪峰及其倒影。

湖边,开着很多白色的花,为利菲尔湖加了分。

这种植物叫

羊胡子草,属莎草科,白色的部分不是花,而是果实的绒毛。这些绒毛质地蓬松如棉絮,作用是帮助种子借助风力传播,因此也被称为 “棉花草”。

拉近了看,是不是特别柔软特别可爱特别像羊胡子呢?

利菲尔湖(Riffelsee)是采尔马特戈尔内格拉特区域的标志性高山湖泊,海拔2757米,因能倒映马特宏峰的完美金字塔轮廓而闻名,是阿尔卑斯山最经典的观景地之一。

利菲尔湖属于冰川融水湖,由戈尔内冰川支流格伦茨冰川退缩后形成的洼地积水而成,湖水主要依赖夏季冰川融水和高山降水补给,最深处仅3-5米,水质清澈但水温极低,夏季也仅有4-6℃,冬季会完全结冰并被积雪覆盖。

不可思议的是,湖里竟然有鱼,而且是很多很多鱼。

有水的地方,就有鱼,也真是奇怪。

立于湖边,请路人帮忙拍了拍图,白平衡不知出了什么问题,但有得纪念就好。

拍完了湖,往回走,往坡上爬。

回头再看利菲尔湖,竟然是心型的,太好看了。

其实利菲尔湖还串联起了一条小径,可依次浏览其他四个高山湖泊,全方位欣赏马特洪峰不同角度的风貌。虽没看到另外四个不湖,但带着衣襟、英文又不熟的情况下,能游览到这个程度,其实已经很满足了。

一边向上爬,一边又忍不住停下来拍花,总有新的发现。

总有新的美感。

还有新出现的小蜜。

以及新的小虫。

只有花痴还是同一个,本性不改不变。

看花,也看山,阿尔卑斯山。

花白,山也白。或者说,山白,花也白。

都是极其纯净的白。

与马特洪峰相关的故事,可以有多少种版本、多少个讲法呢?仁者见仁,智者见智。

下行时,经过的每一个站点,都下了车,感觉是跳过了缆车所在的站点里菲尔贝格(Riffelberg),继续向下,在里菲尔阿尔普站(Riffelalp Station)又下了车,这里的海拔是2222米。

下了车,才发现似乎没什么好逛好拍的。发现一辆停车的红色小火车,以为可以花钱就坐,于是上了车。还没坐稳当,却被告知这是Riffelalp Resort酒店的专属接送车,可想而知建在这里的酒店是什么规格。

车子不让坐,但走路还是可以的。

入深处走了走,镜头对准林中的花儿,又是一通拍。

不管是什么样的状态,都是眼中的精灵。

支楞起来的样子,可有力量感了。

就算落,也有落得别致,拖泥带水又何妨。

每一种存在,都是独一无二的。

苍蝇,此时也不会被嫌弃。

并不陌生的柳兰,出现在这里也是正常。

凑足了下一班火车的时间,上车,继续下行。

火车行经的再下一站是芬菲巴赫(Findelbach),吸取了经验,这一站没再下车。

采尔马特是终点站,也就是说一直坐火车,最终回到了采尔马特。

镇小心的教堂,还是人来人往。

在纪念品商店里逛了逛,却似乎没什么好买的。

商店前立着的这位,也太逼真了吧。

广场边的舞台上,正在排练。

回酒店的脚步,又被树上的红果子所吸引。

这种名为

花楸,也称欧洲花楸、山楸的植物,属蔷薇科花楸属,在阿尔卑斯山区森林边缘较为常见。

红色簇状结构的果实,每一个内部都含有1-2粒种子。

花楸果实富含维生素C,在欧洲传统中会用于制酱、酿酒,但却不会鲜食,因为其中的酸涩;同时如红玛瑙般的果实,也为鸟类提供食物。

树上挂着的豆荚,像豆角,也像豌豆。

树名

金链花,也称毒豆树、金链树,荚果细长,内部包含多粒种子

。

这是温带地区常见的观赏乔木,春季会开出金黄色的串状花,极具观赏性,但全株(尤其是种子和荚果)含剧毒生物碱,如果误食,会引发严重中毒。

长在树上的醋栗,也出现了,虽不成串,但是晶莹可爱。

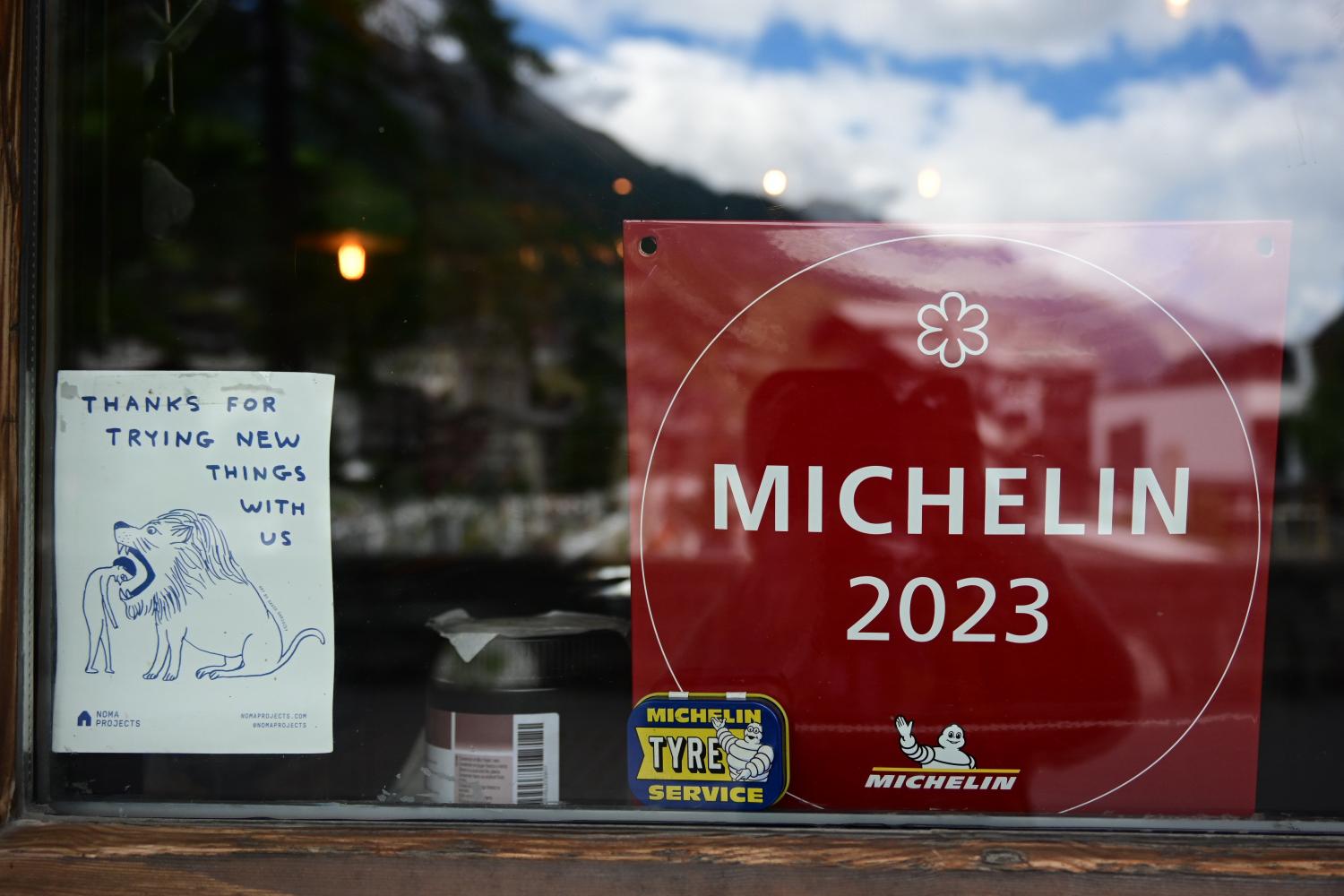

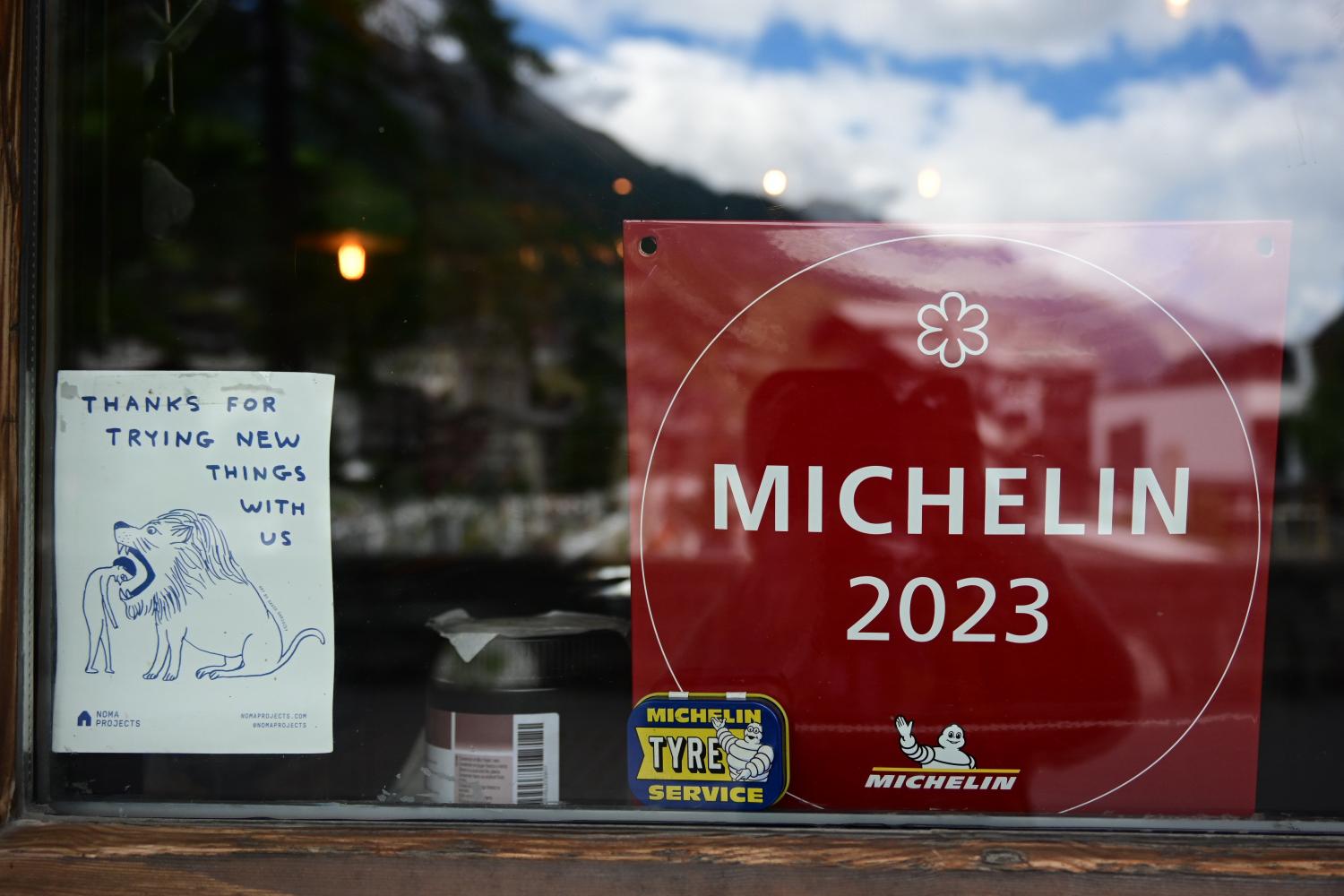

酒店的隔壁,是一家米其林餐厅。还没到饭点,也没有预约,所以没得品尝。

就只能是眼馋着~~~

酒店大堂,一直有饮用水,而且是格调很高的饮用水。水杯也不是一次性的,而且有质感的玻璃杯,杯身晶莹剔透。

在露台上,继续拍,眼中能看到的总是小可爱。

更是风景,无穷尽。

到了晚餐时间,出去找吃的,决定试试奶酪火锅。

地点是前一日考察过的,哪里人多,哪里就有美食。

餐前酒,当然还是葡萄酒,此时啤酒就不配对了。

奶酪火锅涮的食物,其实只有两种,一是土豆,而且是一整颗一整颗的土豆。当然了,是煮过的,熟的土豆。

其二是面包,全麦的面包。

衣襟选的,是西红柿锅底,凡去海底捞,必点这样的锅底。

用长长的叉子叉起面包块,再放进锅里涮一下,就可以捞出来了。

体验感,非常独特。

不难吃,还是可以接受的口味。

吃得不饱不饿的,又在街上逛了逛,试图找到昨天没体验的美食,补充补充。

结果却发现,昨天人挤人的场面,此时消失不见了。

明明是国庆日,为什么人们都不出来了呢?游客呢,又哪儿去了呢?

一直没想明白,到现在也没想明白,怎么就突然没人了呢?

主街之外,更是不见什么人。

运动场上,倒是有人影在移动,果然是爱运动。

走回到主街,昨天的那些摊位也都不见了,只有那家煎饼果子店,因为是固定的店铺,还在摊着煎饼果子。

学着上一位顾客,也点了一份,看着一步一步做出来,并记录下其中的美感,因为期待而美。

味道还不错,终于把胃填满,没理由不满足。

回到酒店,大堂里的坚果小食,也是免费供应的。

也是又吃又喝的,采尔马特给予的满足感,层次与深度,都超出了预期。

房间里,守候日落。

却发现云太长太厚了,明显是从马特洪峰那里扯过来的,日照金山是肯定没戏的。

月亮,上弦的月亮,变得更圆了一丢丢。

每一天,都不同。

尤其是采尔马特,阿尔卑斯山。

阅读(153)